ここ呉海軍墓地には「大和」「伊勢」「青葉」のように

多くの関係者の尽力があったとみられる大変大きく壮麗で立派な慰霊碑があれば、

小さくても揮毫に源田実や嶋田繁太郎などの大物?が関わったもの、

潜水艦慰霊碑の潜望鏡などの部品を実際に使ったものなど、趣向も様々な大小の碑があります。

そのなかでもこの

呉鎮守府第17防空隊慰霊碑

は、あたかも海軍墓地における陸戦隊の位置付けを表すかのように

慎ましやかで、かつひっそりとそこにあるのですが、よくよく見ると、

関係者によるものらしい朴訥な字体の揮毫といい、

恐らく「海軍防空隊」を波の形と真球で表しているデザインといい、

心のこもった手作り感が溢れているような慰霊碑です。

呉鎮守府第17防空隊は、昭和18年、4月20日に呉で結成され、その18日後には

第8艦隊第7連合特別陸戦隊に編入されラバウルに進出することになった部隊でした。

防空隊とは読んで字のごとく基地、根拠地の防空をする高射砲部隊です。

はて、前回、

「海軍は高射砲ではなく高角砲と呼んでいた」

と最後に書いてあったがと思った方、その通り。

でも部隊の名称は陸軍に準じるので高射砲部隊となっていたようです。ごめんね海軍。

ところで前回ふと、「海軍における陸戦隊の位置ってどうなんだろう」と思ったことがありました。

サマワケット越えを敢行した第51師団に随伴していた海軍の善本高射砲中隊の隊長が

(あ、今気づいたけどこの部隊名も高射砲だ)特務中尉であったと知った時です。

特務士官とは海軍にだけ存在した階級で、実務に熟達している下士官に与えた士官の階級です。

つまり善本中尉は年配で叩き上げの優秀なエキスパートであったと想像されるのですが、

「特務士官」は「将校」ではなく、あくまで将校たる「士官」より下位とされていました。

何百名規模の中隊長を特務士官が務めたということは、この陸戦隊そのものが

もしかしたら海軍的に兵科のヒエラルキー下層であることを意味していたのではないか。

その想像は次のwikiの記述によって正しかったことがわかりました。

ー海軍内で陸戦隊はあくまで二義的な任務として捉えられ、一般的な海軍士官にとって

根拠地隊などの常設的性格の陸戦隊への配置は左遷に近い扱いであったー

さて、この第17防空隊は、ラバウル進出後、 コロンバンガラ、チョイセル島を経て、

ブーゲンビル島のブインに転進しました。

そしてここブインを根拠地としてブーゲンビル島の南にあるモノ島まで出撃

(海軍だから多分大発で?)して戦っていたそうです。

ブインというところは、日本軍が昭和17年に占領してから飛行場を建設し、

(瑞鶴飛行隊なども寄港していた)

根拠としていたブーゲンビル島南端にある町で、彼らは最終的にここで終戦を迎えています。

日本軍のブーゲンビルにおける兵力は陸軍が4万人、海軍からはこの陸戦隊と設営隊など

2万人が配備されていましたが、砲火力が低く対戦車装備も不足しており、

結成時に285名だった隊員は、終戦時には80名ほどになっていました。

海軍墓地の慰霊碑に合祀されているのは3分の2強だった南洋での戦死者の霊です。

ブーゲンビルでの戦闘は、米軍の孤立作戦による飢えと蚊の媒介するマラリアで凄惨なものとなりました。

ガナルカナル島が「飢島」、そしてここブ(ボ)ーゲンビル島が「墓島」と言われた所以です。

このときアメリカ軍は、投降する日本兵を捕虜にせずその場で射殺せよという命令を出していますが、

こんな連中が負けた日本を「人道に対する罪」で裁いて有罪とか言ってみたり、

BC級戦犯を即日死刑にしたってんですからまったく笑わせてくれますよね。

アメリカ軍はフィリピンに集中するため、ここブーゲンビルの日本軍は孤立させて

飢させればそれでおk、と考えており、事実日本軍にとって飢餓が最大の敵となっていました。

しかし、なぜかこの島、ことにブカやブインに駐留した海軍は餓死者を出さずに済みました。

なぜだったと思いますか?

先日「米海軍アイスクリーム事情」というログで少し触れたのですが、

その陰に海軍の短期現役主計士官たちの活躍があったからでした。

ここでの日本軍の占領統治そのものは、大抵の南洋の進出先と同じく、

大変うまくいったと言われています。

もともとここにいたのは、原住民の他にはドイツ系の移民で、金の採掘が目的でした。

原住民はピジン・イングリッシュと呼ばれる片言の英語を喋ることができたため、

意思の疎通を図ることがまず容易だったことが幸いしました。

そこで、短現主計中尉たちは、現地住民との宥和策を図ったり自給自足によって

まず食料の安定した補給を確保する作戦を立てます。

なかでも、ブカの部隊の主計中尉であり、一橋大学では植民地政策について学んだことのある

小西小太郎海軍主計大尉は、大学での講義の内容を実地に生かしてこんな宣撫工作を立案しました。

- 兵が原住民のものを略奪することを厳禁する

- 先住民に日本式農園の作り方、塩、魚の取り方を教える

- ドラム缶からスコップやナイフを作る方法を教える

- その代わり余った食料を日本軍に上納してもらう

- 労働力を提供してもらうことで原住民を後方支援部隊として育成する

- 先住民のための学校を設置し、青年たちに教育を施す

つまり、日本軍が根拠地とし占領した地でやってきたのと同じことを、ここでもやったのです。

さて、という話が出てきたらどうしてもこういう風に持っていかないわけにはいきますまい。

戦後、日本が戦争をしたことを一部の例や一部の国民の国民感情を元に

「日本は悪いことをしたから謝らなくてはならない」

などと戦後70年経とうとしている現代の日本で当事者でもないのに謝ろうとする人たちがいますね。

その手の人たちがどういう思想の元に主張を展開しているかは、先般の例では

ISISに息子を拉致された!といって出てきた怪しげな母親が(だってそうでしょー?)

「地球を守りたい」「原発が」「九条が」と毒電波を飛ばした挙句、会見の最後に

「日本は謝らなければいけない」

といったことで、より一層ある形がはっきりと見えてきたような気がするわけですが(笑)

あの「マザーアース」のような特殊例今は差し置き、マイルドな自虐派はわたしの周りにも結構います。

「日本は悪いこともした」

というのが彼らの決まり文句なんですが、どんな国の軍隊だって

相手を殺すのが仕事なんですから悪いことをして当たり前だし、

原住民に対してどうだったかというと、そもそも欧米の国はそういう人たちを

人間扱いすらしていなかったわけでね。(ここ伏線)

本当に、そういうマイルド自虐派の皆さん方には、自分の見たいものだけ見ないで、

起こった物事をもう少し公平に見ていただきたいとお願いする次第です。

それこそ某国のしょっちゅう言うところの「歴史を直視せよ」ですよ。

日本が「多大な迷惑をかけた」とかつて首脳がなんども謝ってきたアジアの国で起こったことです。

ここに来られる方々でしたらおそらく周知のことばかりだとは思いますが、

まとめて列記しておきましょう。

例えば台湾では、

●戦後、大陸から共産党に追われて逃げてきた国民党が白色テロによって国民を惨殺したとき、

台湾人は「軍艦行進曲」をラジオで流し、日本軍の軍服を着て戦おうと呼びかけた

例えばインドネシアでは、

●独立軍であったPETA祖国防衛義勇軍の軍歌には

「古きアジア 不幸に苦しむ列しき圧政に 幾世紀も忍ぶ 大日本 雄々しく立てり」

という歌詞がある

●インドネシアの国立英雄墓地には、インドネシア独立戦争に協力し命を落とした

33名もの日本人が英雄として埋葬されている

例えばインドでは、

●首都デリーに立つスバス・チャンドラ・ボースの銅像の傍には日本兵が共に銃を持って立っている

●インドのある村では代々こんな歌が今も歌い継がれている

「日本兵士を讃える歌」

1 祖父の時代より 今日の日までん 美しきマパオの村よ

いい知れぬ喜びと平和 永遠に忘れまじ

美しきマパオの丘に 日本兵来たり 戦えり

インパールの街目指して 願い果たせず 空しく去れり

2 日本兵 マパオの丘に来る それは4日の火曜日 1944年のことなりき

我は忘れじ4月のあの日

(略)

4 広島の悲報 勇者の胸を貫き 涙して去れる

日本の兵士よ なべて無事なる帰国を われ祈りてやまず

●インドの国会では毎年8月6日に広島と長崎の犠牲者に対して黙祷を捧げている

そして先日天皇皇后両陛下がご行幸されたパラオでは、

●日本軍が住民を避難させたためペリリュー島では犠牲者は一人もいなかった

戦闘が終わった後、住民は島に戻り、日本人の亡骸を涙を流しながら埋葬した

●戦後日本に代わってアメリカが統治し、住民に反日教育がほどこされ、

日本人による「パラオ人虐殺事件」などが教え込まれそうになったが、

パラオの年長者が「そんな話はない」と否定したため、反日は浸透しなかった

●パラオの国旗について、選定に携わったパラオ人がこのように言っている

「この国旗に決まったのは日本の国旗に似ていたからだ。

日の丸の部分を黄色にしたのは月をあらわしているが、月は太陽がなければ輝かない。

太陽とは日本のことである。

我々はまた戦争中に、日の丸を掲げて強大な米軍と戦った日本軍将兵の強さと純粋さに

心から尊敬を捧げている。」

ここブーゲンビルにおいても、現地の人々に日本軍は学校を作りました。

ペリリューにあった小学校です。

青年教師は、いかなる理想と希望を持ってここにやってきて子供達を教えていたのでしょうか。

ひらがなの掛け軸、黒板には九九の勉強をした跡が残っていて、

子供達は腰蓑の民族衣装?のままで授業を受けています。

褌着用の子供もいますが、これは日本人にもらったのかもしれません。

これもペリリューの写真です。

陸軍軍人と現地の人々が一緒に写真を撮っていますが、

皆スーツに帽子といった当時の文明国に通用する装いです。

皆若いので、技術者教育をほどこされた現地のエリートたちだったかもしれません。

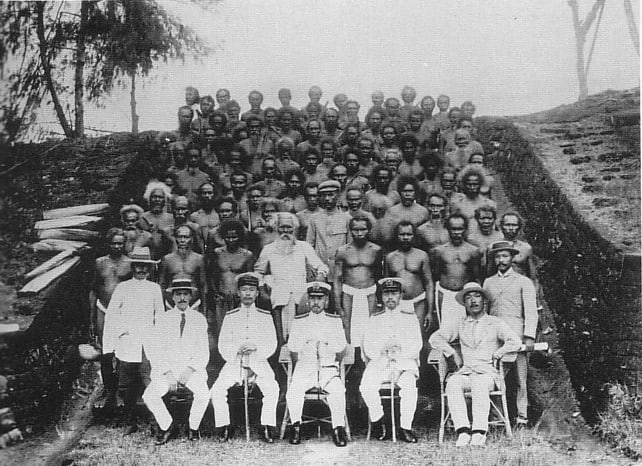

こちらは海軍と住民の記念写真。

どうやら一つの村の男達全てと一緒に撮ったもののようで、

中央で腰に手を当てている白髪白髭の老人が村の長老のようです。

パラオでは天皇皇后両陛下がご訪問された日を祝日にすると発表しましたね。

さて、ブーゲンビルに話を戻しましょう。

ブカ、ブインでは海軍と原住民の仲は至極うまくいっていたようです。

戦争が終わり、進出した外地にいた日本軍はそのまま連合国による軍事裁判にかけられました。

だいたいどこの根拠地の軍事裁判もろくに審理もせず報復として即決死刑というような

ひどい裁判で多くの将兵が命を落として行きました。

日本軍が捕虜にしていた人物が裁判長となって死刑判決を出した、

という暗黒裁判もあったと言います。

ところがここブーゲンビルでは、連合国軍側が旧日本軍側に対して

恣意的な判決を出すことはできませんでした。

なぜなら多くの現地住民が証言して日本軍将兵を擁護しようとしたからです。

また、過酷な捕虜生活に於いて、困窮している日本軍将兵には原住民が助けの手を差し伸べたため、

多くの日本軍将兵の命がこれによって救われる結果となりました。

終戦直後、この事実を知ったオーストラリア軍司令部は

「金も物もない日本軍に、原住民は何故こうも協力的なのだ」

と不思議がったそうですが、当事者である新川海軍主計中尉はこう語っています。

「結局は誠意の問題である。

白人は彼らを人間として扱わなかったが、私達は彼らを人間として扱った」

戦争が終わり、ブーゲンビルはオーストラリア政府によって暫定統治されました。

その統治は1975年まで続きましたが、独立後、ブーゲンビル住民たちは

搾取されていた頃の補償を求める運動が激化して武装蜂起し、約10年の間、

パプアニューギニア政府の支援を受けた軍と独立を求める武装組織の間で内戦が続いていたそうです。

ようやく1989年に内戦は収まったものの、停戦合意後もブイン周辺の治安は悪く、

反政府武装勢力と武装化した自衛集団との小競り合いが発生しているそうです。

2006年10月、ジョセフ・カブイ大統領ら4名がブーゲンビル自治政府として初来日しました。

彼らはこの来日中、浅草観光やトヨタ工場見学などを行いました。

当然報道されなかったのですが、このとき大統領一行は、靖国神社の参拝を行っています。

タイでもあの凄惨なインパール作戦の陰で、日本軍とタイの人々の交流があり、地元の人から非常に慕われていたことがわかります。

警察中佐という高官が自ら記念館を設立し、その功績に謝意を伝える為に皇居へ招かれたほどです。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~thai/

こちらに出てこられる井上朝義先生に当時のお話を色々と聞かせていただくことができました。

今日の日タイの友好関係はこのような末端の兵隊さんの誠意ある行動に基礎をなしていると再確認した次第です。

http://jtees.jimdo.com/クンユアム基金/

蛇足ながら、明日は防衛大のカッター競技なので横須賀に来ております。

ちょうどホテルのバルコニーから観戦できるようです。

陸上部隊に重きを置かないのは、海軍のDNAなのかもしれませんが、ちょっと肩入れした言い方をすると、当時はインド洋の派遣があり、艦艇乗組員1万5千人のうち、延べ人数で年間8千人が海外に派遣されていました。

陸上部隊に重きを置かないというより、国を上げての課題であったインド洋での多国籍軍支援に対応するには、優先度の低い防空隊の廃止は仕方なかった(選択と集中?)と好意的に取って上げたいと思います。

アメリカを中心とする有志連合のイラク戦争を支援するために、陸上自衛隊や航空自衛隊も部隊を派遣していましたが、規模が違います。

陸上自衛隊は普通科10万人のうち、年間の延べ派遣人数は1500人。航空自衛隊はC-130輸送機を運用する第1輸送航空隊のみです。海上自衛隊程、大変ではなかったんじゃないかと思います。

どうせ独立を保つことができなかったのですから清国か日本の植民地になるほかなかったというのに。

ロシアじゃろくな目に合わなかったでしょうね。清国では近代化することができなかったでしょうしね。

まずは日本のやるべきことは自虐史観から抜け出すことでしょうね。TV局への指導はやりすぎでしょうが、安倍政権にはそこをしっかりとして欲しいものです。

まあTV局も民衆は愚かだから我々が教育しなくてはいけないとかほざいていたようですがね。ゲッペルスですか?

音楽まつりでタイ王国が大きな日本とタイの国旗をステージに並べて広げてくれたとき、

理屈ではない彼らの誇りと日本に対する敬意を感じて感動したのを思い出します。

チェンマイの旧日本軍博物館、なんとか実現してほしいものですね。

親日といえば台湾の親日ぶりも知れば知るほどありがたいものです。

先日あるきっかけで知ったことですが、台湾のロータリークラブで、

会合を日本語で行っているところが幾つかあるそうです。

そしていまだにロータリー経由で東日本大震災の現地に今でもボランティアを派遣してくれています。

そのロータリーの名誉会長が李登輝元総統であるということで、今年中に訪台して

李登輝さんの講演を聞き、お目にかかるという計画を立てています。

昔もそうですが、基地を守るのにいちいち陸に来てもらうわけにいきませんから、

戦時中には防空隊があって当然だったとおもいますが、おそらくこちらも兵種優先順位は

かなり下の方だったのではないかと思われます。

陸戦隊は上海陸戦隊の奮闘で映画にもなったくらいですから(わたしもまんがにしたことが)

その意味ではちょっと違ったようですね。

報道と教育にGHQの施策が「功を奏して」日本を揺すぶっていますね。

戦後の映画を見ていると、やたら主人公が「愛国心」は古い概念で唾棄すべきである、

みたいなことを力説しているものがあり、

これはどこかからそのような指示が出ていたのだろうなと思うほど露骨だったりします。

露骨といえば今ではやりすぎで国民から総スカン状態の「韓流」ですが、

これもたとえば番組中に韓国に対して好意的な発言(食べ物、文化、観光)を一回するごとに

出演者のギャラに課金されるという噂もあったほです。

今現在でもエッセイなどを読んでいて不自然に「韓流スターの追っかけに韓国旅行、羨ましい」

(と言いそうにない人が書いているので余計)などという文章を見ることがあり、

ものすごく違和感を感じたりするのですが、おそらくこういうのにもお金の流れがあるんでしょうね。

日本はそういうわけで古くはGHQの、最近では特定アジア反日国の「文化侵略」を

受けているといってもいいのではないかと思います。

親日の国の話を知り、日本が彼らとの「人間としての付き合い」のなかでどう評価されたか、

そのことを知ることを「ネトウヨ」と誹謗する連中がいったいどういう層なのか、

こんなことを考えていると明白にわかってきますね。

桑田佳祐の件もそうですが、不自然に芸能人や小説家などの文化人が政治的発言をするとき、

背後の存在を感じて胡散臭く思います。

tintin様は在豪中なのですね、先ほど地元TVで知ったのですが、ANZAC DAYは100年前の今日4月25日だったのですね。英国のヘンリー王子が来てるとか。。。

20年前の今日はBathurstでANZAC DAYの記念式典を見ていた記憶があります。

私が当時いたSCOTS SCHOOLはその名の通り、スコットランド文化濃い、中高一貫寄宿学校で放課後はパイプバンドが毎日バグパイプの練習をしていて、その音を聴きながら添削したり翌日の授業の準備したり、学生達とクリケットの練習してたり、今から思うと夢のような時でした。

この学校ではカデット訓練があり、9~11年生は週何日か放課後教練がありました。士官学校卒で退役大佐の教官(学校教員でもある)が軍服に身を包み鞭を小脇に抱えて歩く姿に生徒達は震えていたものです。

生徒間でも厳しい訓練と座学、リーダーシップによって、試験でちゃんと二等兵から伍長まで階級が存在しました。

学校事務室のある本館内部は薄暗くヴィクトリア調の重厚な調度品で設えられ、各教室にはエリザベス2世陛下の肖像写真が飾られ、ランチで我々教員はその女王陛下の写真を背後に戴きハイテーブルから生徒達を見下ろし監視しながら食べます。

毎朝の全校集会では、校長副校長はチューダー朝に出てきそうな独特のベレー帽(?)のようなものを被り、ハリポタのようなマントルをたなびかせ、講堂後部の入り口外でお継の合図を待ちます。生徒全員が座り静粛になり合図があると校長がひと言、「ジェントルメン」と言ってこちらを一瞥したら、校長を先頭に颯爽と入場して校長と副校長はそのまま壇上へ、教員は最前列に座ります。おかげさまで?豪国国家を暗唱できるまでになりました(笑)。今はすっかり忘れましたが。。。

NSW中の学校パイプバンドが集まり、吹奏?、スコッツダンス、綱引き、キルトをはいてのリレーなどスコットランドにまつわる競技会なんかもありましたね。あのキルト、はくと結構重くて、あの姿で走るのは当時20代の私でもキツかったですね(汗)

個人の思い出話にまた、大幅脱線してしまい申し訳ありませんでした(汗)

昭南島太郎