さて、今日はボストンに昨年秋まであった第二次世界大戦国際博物館の

膨大な展示の中から、ナチス・ドイツ軍のものをご紹介していきます。

ドイツ軍コレクションはこの博物館のなかでも多くのボリュームを占め、

まるまる一つの部屋にぎっしりと詰め込まれている感じでした。

そこここに立っているナチス軍人のマネキンは、歴史的にも

間違いのない着こなしがなされているそうです。

この部屋の真ん中を占めている砲はなんなのでしょうか。

パッと見た時これが何かすぐに分からなかったのは、現地に説明がなく、

砲身がなかったからなのですが、小さな砲であるらしいと検討をつけ、

ドイツ軍の装備をかたっぱしから探してやっと見つけたのがこれ。

7.5 cm leichtes Infanteriegeschütz 18

読み方はライヒテス・インファンテリーゲシュツ、でいいと思います。

ドイツ語で「簡易歩兵銃」なんですが、ドイツ語だとなんだか難しそうなイメージ。

で、ドイツ軍のお兄ちゃんたちが海水浴みたいな格好で操作していますが、

これを見て、砲身が前に出ていないのが正しい姿だったのだと知りました。

組み立て式で大変軽く、戦地で二人の戦士がバラバラにして

持ち運べる簡易式(だからライヒテス=簡単なのね)の歩兵銃です。

それにしてもなんでこんなものに測距儀が付属しているんだろう、

とかなり不思議だったのですが、よくよく写真を見たら、

これ、ただ測距儀を適当に上に置いただけではないの。

このタイプの測距儀は陸軍より海軍で使われていたはずなので、

(と思っているだけです違ってたらすみません)展示する人が

あまりわかっていない状態でひょいと上に置いただけの可能性ありです。

歩兵銃の後ろに立っているのはドイツ国防軍の制服で、

普通野戦服と呼ばれ、ナチスが政権をとってすぐに制定されたタイプです。

左の制服は、フィールドグレーと呼ばれる濃い灰色で、

襟の部分だけがダークグリーンになっています。

左だけが初期の制服だとわかるのは、上着とズボンの色が違うこと。

最初はフィールドグレーの上着に少し色が違う(ストーングレーという)

ズボンを合わせていたのですが、これはのちに廃止され、その後は

右側のように上下とも同じ色に変わりました。

ナチスドイツは将校だけがブーツを着用しましたが、

こちらは全員にごらんのような黒いブーツが支給されていました。

乗馬ズボンは将校専用でしたが、戦争も後期になると

それどころではなくなり、将校も普通のズボンへと変わっていきます。

素材もウール100%だったのがだんだん混紡が多くなり、

ヨーロッパの厳しい寒さにはこれが地道に辛かったということです。

我が帝国海軍の純白の第二種軍服もそういえば最後の頃は

「それどころではなくなって」カーキ色の第三種になっていましたっけね。

上着はセンターに裾ベントが入っていました。

それにしても、この、パリ占領後絵を描いているドイツ軍将校の写真、

何か色々と背後のストーリーを感じずにはいられませんね。

進駐してきたドイツ人が「芸術の都」を描くためイーゼルを立てている様子を、

パリの人たちはどんな思いで見ていたのでしょうか。

また、このナチス将校の来し方行く末についても思いを馳せてしまいます。

さて、写真で二人の後ろのラックにたくさん積まれているのはマラカス、

ではなくて、持ち手のついたタイプの手榴弾です。

ドイツが発明した20世紀の歩兵用武器ともいうべきもので、

M24型を基本とする取手付きの手榴弾は、イギリス軍からは

「ポテトマッシャー」と呼ばれていました。

ポテトマッシャー投擲中。

ヘアブラシ型という言い方もあったそうです。

蓋を外し、紐を引っ張ると3〜4秒で爆発する仕組みでした。

これは、2番目の写真の後ろに写っている迷彩柄車両の後部。

フロント部分にスペアタイヤを乗せている独特の形から、

これは、

キューベルヴァーゲン(Kübelwagen)

と呼ばれる、フォルクスワーゲンの原型かと思われます。

設計したのはあのフェルディナンド・ポルシェで、

おなじみフォルクスワーゲンは、これにセダンを乗っけたものです。

メッサーシュミット

MESSERSCHMITT BF 109 PLANE

メッサーシュミットbf109は、第二次世界大戦中の

もっとも先進的な航空機だったと言っても過言ではありません。

最初に登場したのはスペイン市民戦争のころですが、

歴史上最もたくさん生産された戦闘機の一つで、フォッケウルフFw 190とともに、

ドイツ空軍の戦闘機のバックボーンとなる名機でした。

最初に登場したとき、それはすでにオールメタルのモノコック構造、

密閉式のキャノピー、格納式の降着装置を備えていました。

Me109という名称は正式なものではなく、連合軍の搭乗員と

一部のドイツのエースがこう呼んでいたということです。

ベビーフェイス・ハルトマン

ベビーフェイス・ハルトマン

空戦史上最も成功したと言われる伝説の戦闘機エース、

エーリッヒ・アルフレート・ハルトマンが乗ったのもMe109です。

他にも、「アフリカの星」ハンス・ヨアヒム・マルセイ、

男前かよ

男前かよ

などは連合軍相手にMe109でエースとなりました。

ちなみにこのマルセイさんについてはあまりにもキャラが立っているので

「アフリカの星」という映画が制作されています。

観てみたら突っ込みどころ満載だったので、

マルセイの生涯をご紹介するついでに映画を紹介することにしました。

次回をお楽しみに。

ユンカース爆撃機 Ju188

ドイツのユンカースが開発した爆撃機です。

コクピットと通信手、銃撃手の部分を拡大してみました。

銃撃手はずっとこの姿勢で大変かも・・・。

メッサーシュミットME-262

の操縦パネルです。

何度もこのブログで取り上げてきたドイツ初の軍用ジェット機ですが、

1944年半ば以降に投入されたため、最後の頃には燃料が枯渇して

ろくに飛ばすこともできなかったというのが実情です。

しかし、その画期的なその設計はアメリカの航空機に影響を与えました。

ヒトラーは戦闘機ではなく爆撃機として使用することを主張していたそうです。

ルフトバッフェのパイロットユニフォーム。

膝のポケットに地図がたくさん入るという機能的すぎるデザインです。

前回、バトル・オブ・ブリテンについてお話ししましたが、このナチスマークの

Me-109戦闘機は、1940年、ケント州のチャーリングで撃墜されました。

前述のマルセイユ(ドイツ読みではマルセイだと思いますが、wikiでこうなっている)

が初撃墜を記録したのはバトル・オブ・ブリテンの戦闘においてでした。

最初の空中戦で、マルセイユは熟練した敵と4分間の戦いを繰り広げ、

英軍戦闘機はエンジンを射抜かれてイギリス海峡に墜落していきました。

同日付の母親へ宛てた手紙に、マルセイユは、

今日、私は最初の敵を撃墜しました。

私はそれが受け入れられません。

私は、この若者の母親が息子の死のニュースを受けたとき、

どう感じるに違いないかを考え続けています。

そしてこの死の責任は私にあります。

私は最初の勝利に満足するどころか、悲しんでいます。

としたためています。

彼の最終的な撃墜数は158機だったそうですが、その頃には

撃墜した搭乗員の母親のことはすでに考えなくなっていたのでしょうか。

それとも考えるのをどこかでやめたのでしょうか。

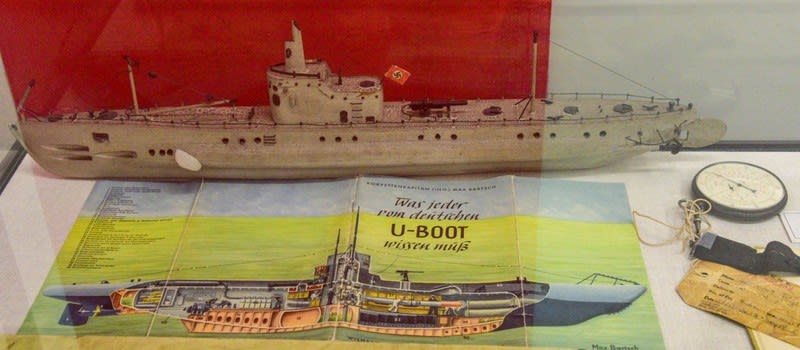

さて、それでは次にドイツ軍の武器装備展示からUボート(ドイツ語ではブート)を。

模型の下に置いてあるのはおそらく青少年用の図解ムック本といったところでしょうか。

このマネキンがきているのは戦車の通信手なのだそうですが、

その後ろいあるのは、Uボートが使用した専門のチャートです。

アメリカ東海岸の地図なんですねこれが。

ドイツは、アメリカ東海岸の都市に対してUボートからV-1飛行爆弾と

V-2ミサイルを発射する、という計画を盛んにプロパガンダしていました。

これでアメリカ国民は、西海岸は日本の襲来に怯え、東はドイツに怯え、

という状態だったわけですが、実際に西海岸を潜水艦で攻撃した日本と違い、

ドイツ軍がこれらの武器をUボートに搭載したことは一度もなかったらしいと

戦後の調査でわかったそうです。

まあただ、実際にUボートがこんな地図を持っていたということは

なんらかの攻撃を意図していたということではないのかと思ったり。

V-2ミサイルはUボートに載せるのは物理的に無理だったとは思いますが。

U-219の艦内で使われていた潮汐調和定数のアトラスチャート。

潮汐調和定数という言葉の意味は船乗りにしか分かりません(投げやり)

Uボート使用のチャートと徽章。

いずれもUボートで使用されていた遺品。

下の

U boot Flottille (Unterseebootflottille)

は、ドイツ海軍第1潜水隊群のインシニアです。

カール・デーニッツ中佐の下に1939年結成され、

初代司令もデーニッツでした。

カール・デーニッツ(1891−1980)は、第一次世界大戦に潜水艦長として参戦。

1918年、乗艦が潜航中に航行不能となり、急浮上をしたところを

イギリス軍に捕らわれて捕虜になったという経験を持ちます。

Uボートの艦長は絞首刑になるという噂を聞いたデーニッツは、

発狂したふりをして1919年、本国送還となるのですが、

皮肉なことに最もチャーチルを苦しめた「群狼作戦」を彼が思いついたのは

捕虜になっていた間(つまり牢獄の中)だったということです。

群狼作戦とは、潜水艦を一斉に使用して輸送船団を狩り、攻撃するもので、

これは「Wolfpack」(「Rudeltaktik」)

として知られるようになり、大西洋の戦いで大成功を収めました。

第二次世界大戦中、デーニッツは海軍の上級潜水艦士官であり、

1943年からは提督を務め、レーダーの後任として最高司令官を務めました。

デーニッツは、1945年5月に降伏に署名した将軍の1人です。

最後まで「ドイツは負けたが我々は負けていない」とか思ってただろうな。

右上の「ロリアン」というのはフランス海軍の基地のあった港湾都市です。

右の旗の上にあるカジキ?の可愛らしいマークは、やはり映画「Uボート」で

潜水艦のセイルに描かれていたものと同じです。

手前のがUボート517であることだけはっきりしました。

二度といけないと知っていたら、一つ残らず丁寧に写真を撮ったのですが・・。

ステルス駆逐艦のような近代的なラインですが、1940年のタイプです。

これと比べると同時代のアメリカの潜水艦はかなり旧式っぽいですね。

ドイツ海軍の寒冷地仕様皮の上下という珍しい軍装。

おそらく胸元にはマフラーをしていたのでしょう。

Uボートの艦長専門の軍装です。

ふと思い立ってあらためて映画「Uボート」を観たら、

艦長が艦上で着ていたのがまさにこのタイプでした。

中尉時代のカール・デーニッツが同じような(昔なのでデザインは違いますが)

革製らしいコートを着て甲板に立っているところ。

いやーなんか・・・よろしいですねえ(意味なし)

こちらはUボートの乗員(水兵)の基本的なスタイルです。

こちらも上下皮という贅沢仕様。

首からかけているのは救命ベストです。

考えたら皮の軍服というのをみたのは初めてです。

ドイツ軍の軍服も、こんなに多種多様なものが集められているところは

記憶する限りここだけでした。

つくづく惜しい博物館を失くしたものだと思います。

続く。

この飛距離と弾道の下落の関係を表にしたものを射表(Firing Table)と呼びますが、陸上、海上に関わらず、射撃の前には目標までの距離を測り、射表を参照して、射距離分の補正をします。そのために測距儀を使います。

蛇足ですが、拳銃(有効射程20m程度)では、この弾道の下落は考慮する必要はありませんが、小銃(有効射程200m程度)では考慮する必要があります。そのため、軍用小銃では、リアサイト(銃の後ろ側にある照準用サイト)は射距離(大体、50m、100m、150m、200m程度で大雑把です)毎に弾道の下落を補正出来るようになっています。

潮汐調和定数とは恐らく、日本で言う「潮汐表」だと思います。ご存じのように月の引力のせいで潮の満ち引きがありますが、緯度や地形(高緯度程、干満の差は大きい。また、内海か外海かで干満の差は違います。例えば、内海である日本海は、外海である太平洋に比較して干満の差が小さい)によって、異なります。

船は、喫水より水深が浅い場所に入ると、のし上げ(座礁)てしまいます。港毎の干満を表にしたものを潮汐表と言い、どんな船でも必ず持っています。海図と同じく、海上保安庁(水路部)が発行しています。

防寒着なのでこれが艦長専用というわけではないですが、白覆の制帽は艦長(カーロイ)のシンボルですね。

また折り畳み式の潜舵が艦首上部に装備されていましたが下部に小さな流線形の翼のように製作されていますがこれも違います。

潜航浮上用バラストタンクが主船体舷側にサドルタンクとして装備されていましたがちょっと上すぎて小さすぎます。

艦橋前部の8.8㎝砲は大戦後期になれば撤去され艦橋後部に対空機銃が装備されました。

空気抜きのフルーフラッドホールもありませんし、魚雷発射管扉もありませんが似せて製作された模型であり正確さは要求されていないのでしょう。

最初の断面の絵とともに展示してある模型は全く陳腐なものとなっておりフリーフラッドホールは舷窓のように2~3個ずつ数か所に設けてありますがこんな配置はありません。

魚雷発射管が左舷3門としてありますが多くのUボートは艦首4門で片舷2門です。6門あるのはⅩⅪ型ですが大戦後期に出現したので砲は装備せず、潜舵も珍しい引込式でした。模型とは言えもう少しリアルなものとして欲しかったです。

参照海人社「世界の艦船」No471

3隻ありドイッチェラント級とよばれますが3艦は1928年ドイッチェラント、1931アドミラル・シェーア,1932アドミラル・グラーフ・シュペーと設計が少しずつ違います。

デイーゼル機関として重量軽減を図りましたがさほど節約とはなりませんでした。航続力は1番艦は10,000浬となりましたが装甲厚、範囲を増したりしましたので公表排水量は1万トンでしたが重量が増え、シュペーは8,900浬となっていました。

防御は巡洋艦の砲弾に耐える目標であり戦艦の分類には入りませんがポケット戦艦として有名です。

なおドイッチェラントが沈むと縁起が悪いので大戦勃発後リュッツォウと改名されました。

この写真の模型は縮尺がバラバラで判断が難しいですがラプラタ沖海戦で降伏することを拒んで自沈したアドミラル・グラーフ・シュペーではと思います。

要目

基準排水量12,100トン、全長186m、幅21.7m、吃水7.34m、デイーゼル機関8基、2軸、55,400馬力、速力26kt、兵装28㎝3連装砲2基、15㎝単装砲8基、8.8㎝単装高角砲3基、53.3㎝4連装魚雷発射管2基、水上機2機、射出機1基、装甲水線80㎜、甲板45㎜、乗員619名

参照海人社「世界の艦船」No405

なおその後ろの灰色の艦艇模型は駆逐艦や巡洋艦があるのですが重なっており縮尺がバラバラで判断が難しいです。戦艦はないような感じです。

長距離哨戒や物資輸送に使用されほとんどが戦没しました。

U517は1942年3月就役、11月戦没しています。

U511が1943年9月日本に譲渡され呂500となりましたが活躍せず、終戦でアメリカに引き渡し、1946年3月海没処分。

前記本に同型U505の1944年6月の米海軍による拿捕の写真と艦内の鮮明な写真が掲載されています。暗号書、暗号機、搭載の音響魚雷に鹵獲があり大きな利益を得たのですが極秘扱いでドイツは戦後になるまで知らなかったとのことです。

要目

水上排水量1,120トン、水中1,232トン、全長76.76m、幅6.76m、吃水4.7m、デイーゼル機関2基、4,400馬力、2軸、速力水上18.3kt、水中電動機2台、1,000馬力、速力7.3kt、10ktで13,450浬、兵装53.3㎝魚雷発射管艦首4門、艦尾2門、搭載魚雷22本、10.5㎝単装砲1門、37㎜単装機銃1基、20㎜単装機銃1基、乗員44名

ドイツ潜水艦は大型でも1,100~1,750トンであり、主流はⅦ型の769トンでした。

第2次大戦前潜水艦建造が認められ終戦までの11年間で約1600隻のUボートを建造し、その倍に近い数建造中や計画中でした。

784隻が戦没、221隻が自沈、多くの乗員が戦死しましたが、その技術は優秀であり、空襲下でも多大な建造力や新しい要求に答える能力や居住性無視しても性能アップし、乗り組んで作戦従事したドイツ魂に感嘆します。

参照海人社「世界の艦船」No471,926