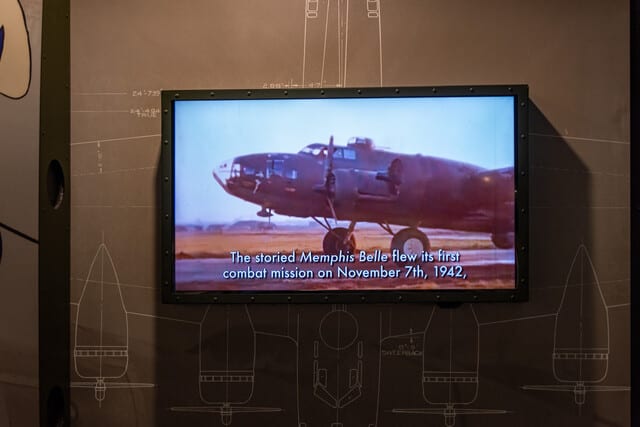

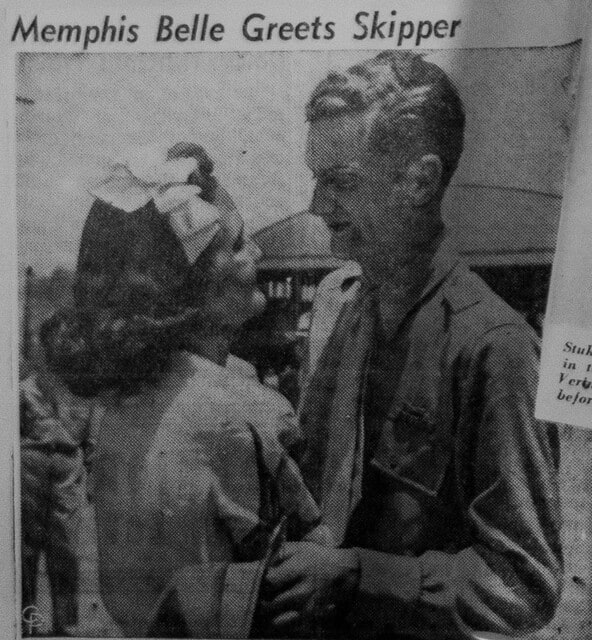

メンフィス・ベルのクルーの紹介、士官を終えて下士官、

ウェスト・ガンナーであるルイス・ミラーを前回ご紹介しました。

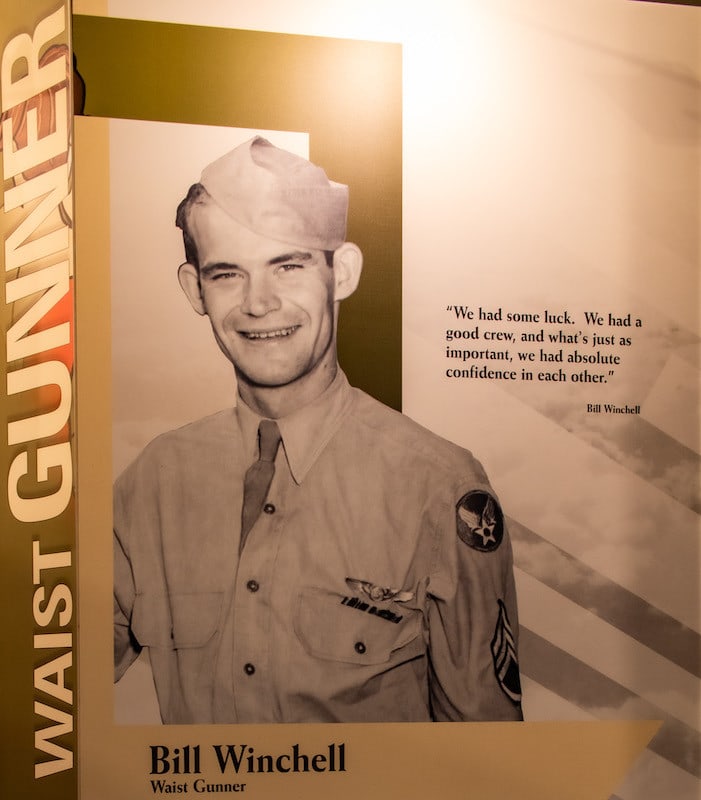

今日はもう一人の腰部砲撃手、ビル・ウィンチェルからです。

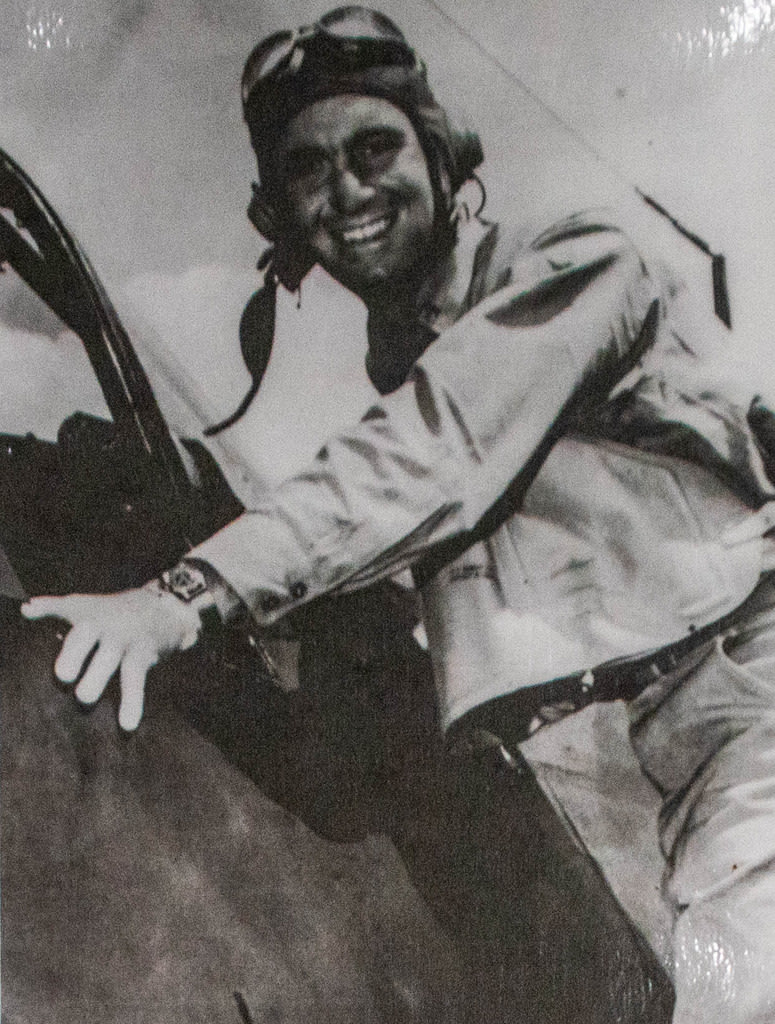

■ ビル・ウィンチェル 腰部砲手

【徴兵制で入隊】

クラレンス・E ”ビル”・ウィンチェル

はマサチューセッツケンブリッジ生まれ。

彼が軍隊入りしたのは、これまでの搭乗員のように

飛行機に乗りたいので自ら志願して、というものではなく、

1940年に始まったばかりの徴兵制くじで彼の番号が引かれたからでした。

1940年9月、民主党郵政のアメリカ上下院議会で、選抜訓練徴兵法

(Selective Training and Service Act of 1940)が可決され、

当時のルーズベルト大統領(民主党)が署名して成立しました。

このときの徴兵法は、連邦選抜徴兵登録庁

(Federal Selective Service System Agency)を設立し、

21〜30歳の男性に選抜徴兵登録をさせ、

徴兵された者に12月の兵役を義務付けるというものでした。

ウィンチェルが被徴兵者となったのはこのアメリカ最初の選抜によります。

その後、アメリカは第二次世界大戦に参戦することになり、

18歳〜45歳の全ての男性に徴兵登録が義務付けられ、

45歳〜65歳の全ての男性には徴兵登録が奨励されるについで、

兵役期間はそれまでの12ヶ月から19ヶ月に延長されることになりました。

1940年10月29日。

その日、何百万人ものアメリカ人が息を呑んでラジオを聴いていました。

何百万人もの若者の番号が、巨大なガラスの「金魚鉢」に入れられ、

誰が最初に徴兵されるかをくじ引きし、それが実況放送されたのです。

クラレンス・E ”ビル”・ウィンチェル

はマサチューセッツケンブリッジ生まれ。

彼が軍隊入りしたのは、これまでの搭乗員のように

飛行機に乗りたいので自ら志願して、というものではなく、

1940年に始まったばかりの徴兵制くじで彼の番号が引かれたからでした。

1940年9月、民主党郵政のアメリカ上下院議会で、選抜訓練徴兵法

(Selective Training and Service Act of 1940)が可決され、

当時のルーズベルト大統領(民主党)が署名して成立しました。

このときの徴兵法は、連邦選抜徴兵登録庁

(Federal Selective Service System Agency)を設立し、

21〜30歳の男性に選抜徴兵登録をさせ、

徴兵された者に12月の兵役を義務付けるというものでした。

ウィンチェルが被徴兵者となったのはこのアメリカ最初の選抜によります。

その後、アメリカは第二次世界大戦に参戦することになり、

18歳〜45歳の全ての男性に徴兵登録が義務付けられ、

45歳〜65歳の全ての男性には徴兵登録が奨励されるについで、

兵役期間はそれまでの12ヶ月から19ヶ月に延長されることになりました。

1940年10月29日。

その日、何百万人ものアメリカ人が息を呑んでラジオを聴いていました。

何百万人もの若者の番号が、巨大なガラスの「金魚鉢」に入れられ、

誰が最初に徴兵されるかをくじ引きし、それが実況放送されたのです。

その日選ばれた何百万人の中の一人に、ビル・ウィンチェルもいました。

「私の番号は、そのボウルから52番目に引き出された名前だった。

何百万という番号の中で、自分の番号を覚えていない人がいるだろうか?」

このとき自分の番号を引き当てられた者は、特典として?

自分の行きたい兵科を選ぶチャンスが残されていました。

いずれにせよ、若きウィンチェルは決断を迫られることになります。

自分の行きたい兵科を選ぶチャンスが残されていました。

いずれにせよ、若きウィンチェルは決断を迫られることになります。

彼の仲間の一人が、有名な

イリノイ州第107騎兵隊、ブラックホース部隊

に入ったこと、自身馬が大好きで、なにより歩くのが嫌という理由で、

彼は騎兵隊に入隊しに行きました。

に入ったこと、自身馬が大好きで、なにより歩くのが嫌という理由で、

彼は騎兵隊に入隊しに行きました。

ところが彼が応募に行くと、騎兵隊は定員に達し締め切られていました。

(歩くのが嫌という人が多かったってことですかね)

そこで彼は、馬を使う野砲隊に入隊を決めますが、

(なぜ彼がここまで馬にこだわったのかは謎)

彼が入隊して1週間後、馬は使わないことに決まってしまいました。

そして、テネシーのよくわからんキャンプに送られて、

荒地を切り開いて駐屯地を作るような場所で、

いわゆる「KP仕事」(キッチンポリス、本来は厨房の仕事だが

実際は軍隊における下士官の雑務をさす)ばかりさせられました。

「便所掃除。汚い仕事ばかり。

空軍の勧誘が来たとき、私はそのチャンスをつかみました。

今の服装にはとても耐えられなかったのです。

大尉は私に昇進の可能性があることを告げ、

もし空軍に入隊すれば、二等兵として再出発し、

戦争中は格納庫の掃除に明け暮れることになると言い、

私はチャンスに賭けると答えました」。

最初の勤務地はミズーリ州セントルイス。

ここで彼は基礎訓練のやり直しを強いられ、その後、

フロリダのマクディル・フィールドに転勤となりますが、

彼がメンフィス・ベルの一員となる歴史がここから幕を開けます。

(歩くのが嫌という人が多かったってことですかね)

そこで彼は、馬を使う野砲隊に入隊を決めますが、

(なぜ彼がここまで馬にこだわったのかは謎)

彼が入隊して1週間後、馬は使わないことに決まってしまいました。

そして、テネシーのよくわからんキャンプに送られて、

荒地を切り開いて駐屯地を作るような場所で、

いわゆる「KP仕事」(キッチンポリス、本来は厨房の仕事だが

実際は軍隊における下士官の雑務をさす)ばかりさせられました。

「便所掃除。汚い仕事ばかり。

空軍の勧誘が来たとき、私はそのチャンスをつかみました。

今の服装にはとても耐えられなかったのです。

大尉は私に昇進の可能性があることを告げ、

もし空軍に入隊すれば、二等兵として再出発し、

戦争中は格納庫の掃除に明け暮れることになると言い、

私はチャンスに賭けると答えました」。

最初の勤務地はミズーリ州セントルイス。

ここで彼は基礎訓練のやり直しを強いられ、その後、

フロリダのマクディル・フィールドに転勤となりますが、

彼がメンフィス・ベルの一員となる歴史がここから幕を開けます。

【視力検査表をカンニング】

マクディル・フィールドで彼が最初に驚いたのは、

下士官兵が将校と同じように飛行していることでした。

そして陸軍兵にも航空機に乗るチャンスがあるということ、

つまり4発動力の大型爆撃機には空軍のパイロットだけでなく、

陸軍の砲兵が必要とされていることを知ります。

彼の目標は砲手として爆撃機に乗ることになりました。

しかし、ウィンチェルはそのために視力という

もう一つの厳しいハードルを越えなければなりませんでした。

砲兵としての訓練を受けてきたものの、彼は生まれつき左目が乱視で、

それでなくても「片目のガンナー」といわれていたのです。

とても厳しい航空の視力検査に合格できそうにありません。

下士官兵が将校と同じように飛行していることでした。

そして陸軍兵にも航空機に乗るチャンスがあるということ、

つまり4発動力の大型爆撃機には空軍のパイロットだけでなく、

陸軍の砲兵が必要とされていることを知ります。

彼の目標は砲手として爆撃機に乗ることになりました。

しかし、ウィンチェルはそのために視力という

もう一つの厳しいハードルを越えなければなりませんでした。

砲兵としての訓練を受けてきたものの、彼は生まれつき左目が乱視で、

それでなくても「片目のガンナー」といわれていたのです。

とても厳しい航空の視力検査に合格できそうにありません。

というわけで、切羽詰まった彼のとった最後の手段は、

視力表のコピーを手に入れてそれを記憶する

というものでした。

あー他にもいたなあ、視力表を覚えるチートでウィングマーク取った人。

海軍最初の飛行士、セオドア「スパッズ」エリソンだったかしら。

海軍最初の飛行士、セオドア「スパッズ」エリソンだったかしら。

違ったらごめん。

というわけで彼はそのファイルを常備し、チャートを片っ端から暗記し、

テストを受けに行くときは、どのチャートを使っているのかを調べ、

一番下の行に来たら、覚えたチャートを読み上げているふりをしました。

「記憶力がよかったから、それで20-20の結果になった」

というわけで彼はそのファイルを常備し、チャートを片っ端から暗記し、

テストを受けに行くときは、どのチャートを使っているのかを調べ、

一番下の行に来たら、覚えたチャートを読み上げているふりをしました。

「記憶力がよかったから、それで20-20の結果になった」

20−20とはアメリカの視力を表す数値です。

アメリカの視力表は日本のと違い、アルファベットを読むもので、

(スネレン視標という)6m(20フィート)離れて検査し、

20フィートから見えるべき指標が20フィートの距離で見えれば20/20。

これは日本の数字に直すと20割る20で=1.0となります。

つまり彼は記憶はしたものの100%正解ではなかったんですね。

いや、もしかしたら怪しまれるので手加減したのか?

日本で航空兵がこういうズルをしたという話は聞きませんが、

日本式のCの空いた部分を指で刺すタイプだと、記憶力に自信があっても

何種類ものチャートを覚えるのは難しかったかもしれません。

何種類ものチャートを覚えるのは難しかったかもしれません。

【航空砲術学校】

マックディルに到着して間もなく、彼は掲示板の告知を目にしました。

『 航空砲術学校の志願者募集』

キタ〜♪───O(≧∇≦)O────♪

徴兵された砲兵でありながら、彼はこれに志願しました。

結果、ネバダ州ラスベガスの航空砲術学校で6週間学び、

彼は晴れて航空法術学校でウィングマークを取得、伍長に昇進。

砲兵隊にいたら決してありえなかったことです。

『 航空砲術学校の志願者募集』

キタ〜♪───O(≧∇≦)O────♪

徴兵された砲兵でありながら、彼はこれに志願しました。

結果、ネバダ州ラスベガスの航空砲術学校で6週間学び、

彼は晴れて航空法術学校でウィングマークを取得、伍長に昇進。

砲兵隊にいたら決してありえなかったことです。

このラスベガスの航空砲術学校時代の鮮烈な記憶のひとつに、

彼はある軍曹の言葉をあげています。

彼はある軍曹の言葉をあげています。

彼はこう言ったのでした。

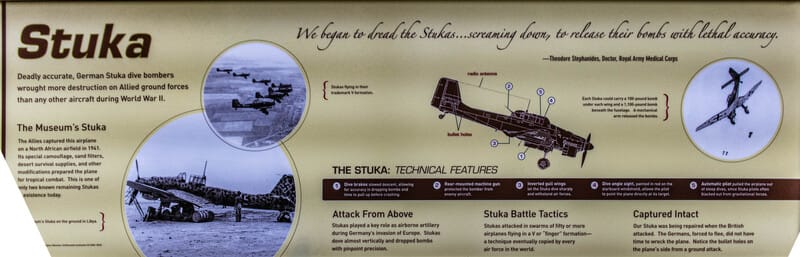

「航空射撃手の平均寿命は6分だ」

爆撃機の任務そのものの危険さを端的に表す言葉でした。

これを聴いてそのことに心を悩まされなかったかというと嘘になります。

これを聴いてそのことに心を悩まされなかったかというと嘘になります。

だからというわけかどうかはわかりませんが、マックディルに戻った後、

ウィンチェルは無線学校にもトライしています。

同じ爆撃機に乗っている限り、射撃手と無線士の寿命が

そんなに違うとは思えませんが、ここは素直に、彼が

どんな手段でも航空機に乗りたいと思ったと考えることにしましょう。

しかしながら、彼には無線の才能が全くありませんでした。

『ダーとディット』をうまく使い分けることができなかったのです。

ダーとディットは、日本の「トンとツー」に相当します。

ダーはツー、ディットはトンなので前後が逆ですが。

その頃になると、軍は航空に爆撃兵を徴兵するようになっており、

彼は航空スクリーンの小さなバグを追跡する機器担当になり、

それが得意だったので、すぐに爆撃手として定期的に飛ぶようになりました。

彼は航空スクリーンの小さなバグを追跡する機器担当になり、

それが得意だったので、すぐに爆撃手として定期的に飛ぶようになりました。

結果として彼は25回のベルの任務を終えるまで生き残り、

「爆撃手の平均寿命は6分」という軍曹の予言を大きく裏切って

特別な存在だったと証明することになりました。

(彼が『長生き』しただけ、短命となる射撃手がたくさんいたわけですが)

【俺が将校に銃を向けた件ーノルデン照準器】

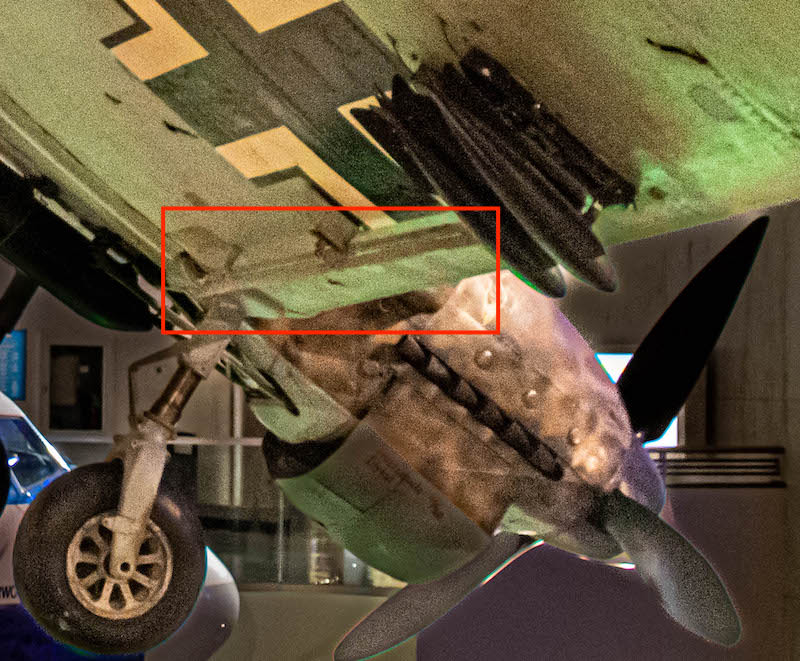

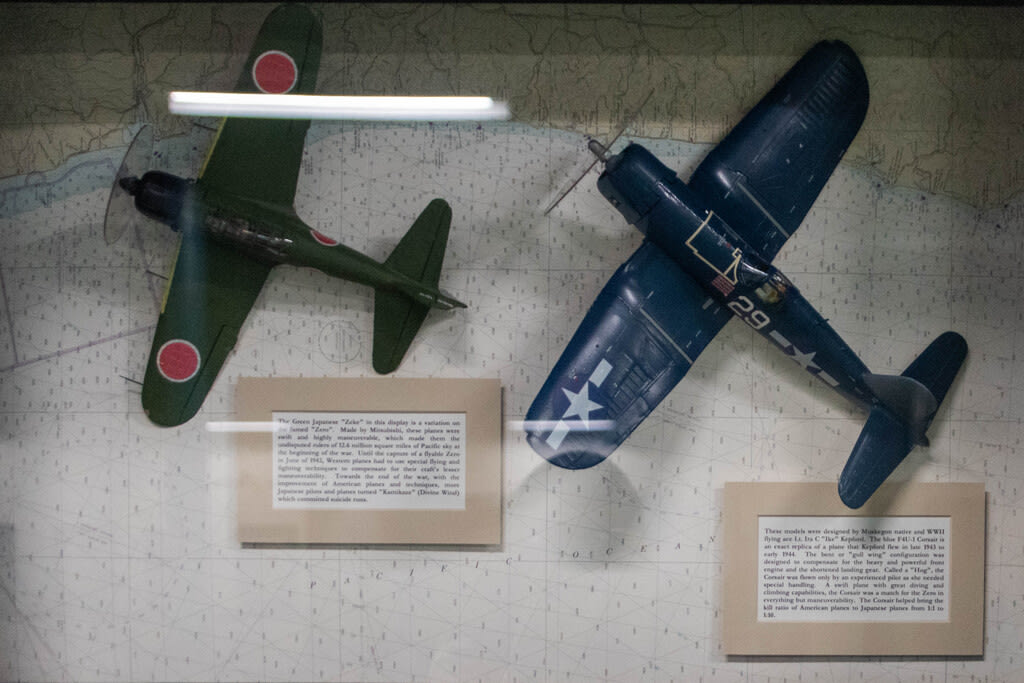

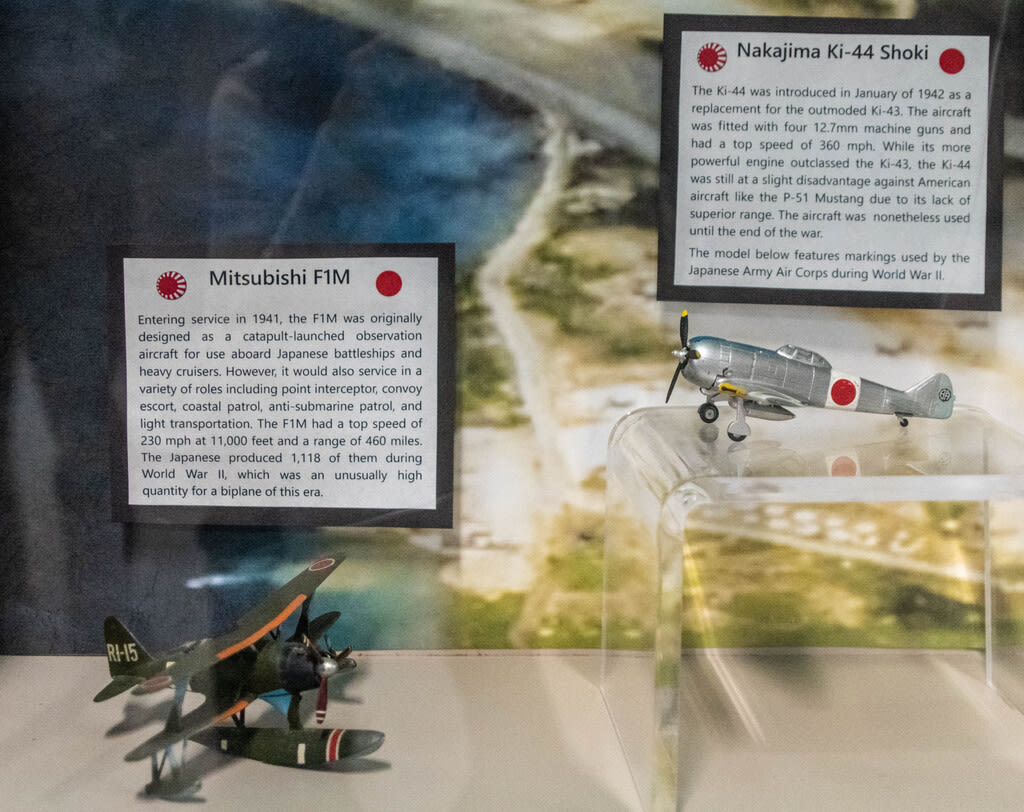

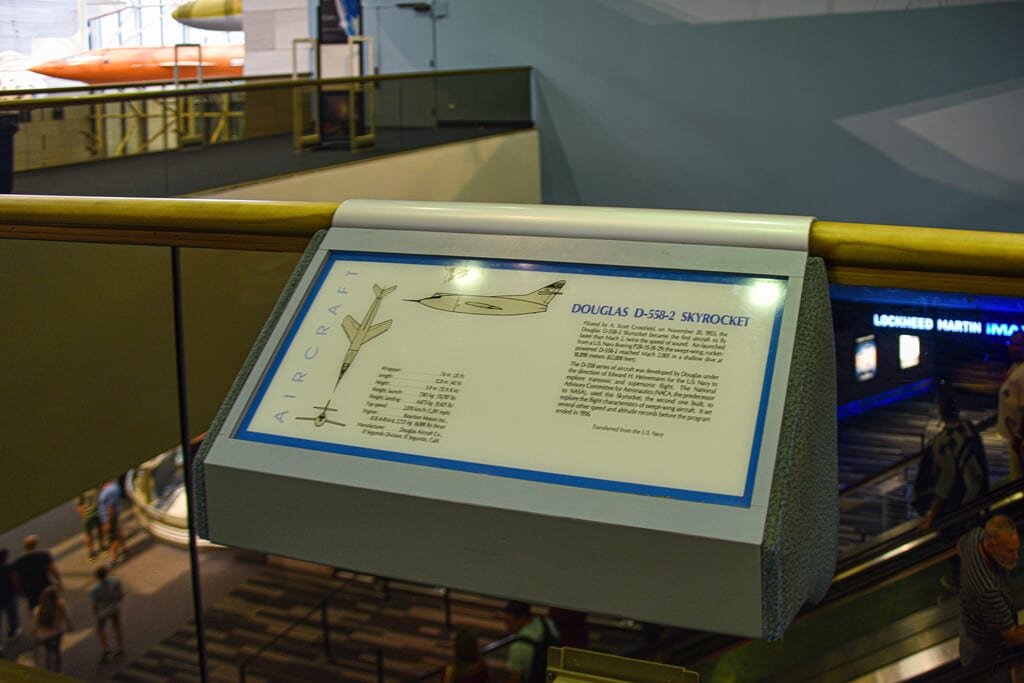

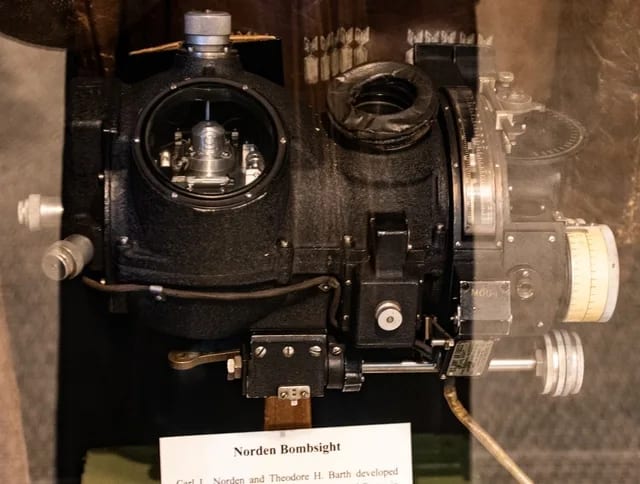

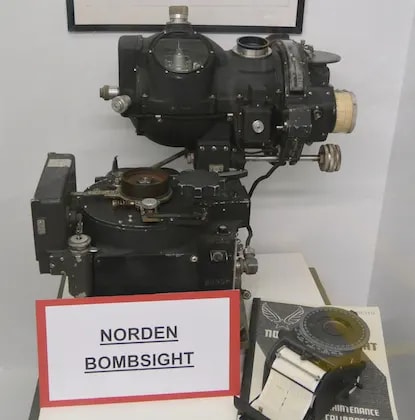

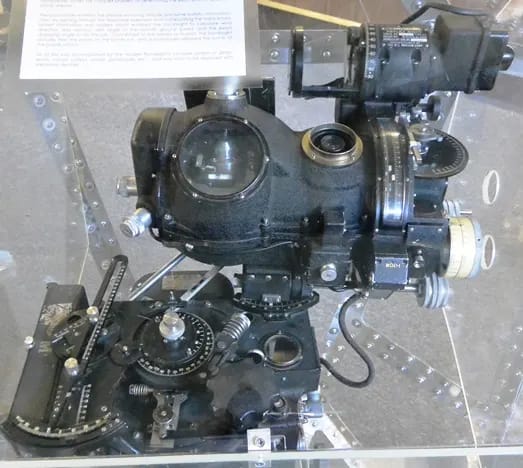

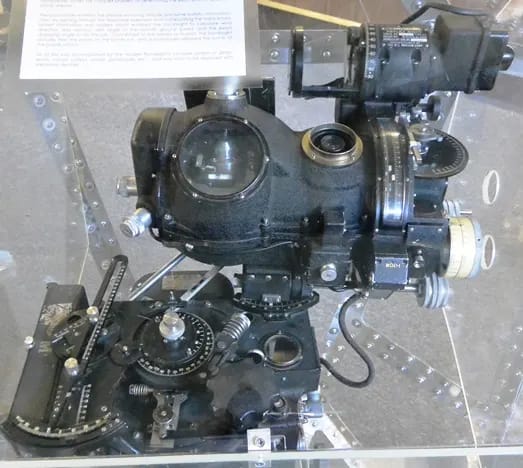

当ブログでは、アメリカ各地の軍事博物館で何度となく

このノルデン照準器実物の写真を紹介してきました。

(彼が『長生き』しただけ、短命となる射撃手がたくさんいたわけですが)

【俺が将校に銃を向けた件ーノルデン照準器】

当ブログでは、アメリカ各地の軍事博物館で何度となく

このノルデン照準器実物の写真を紹介してきました。

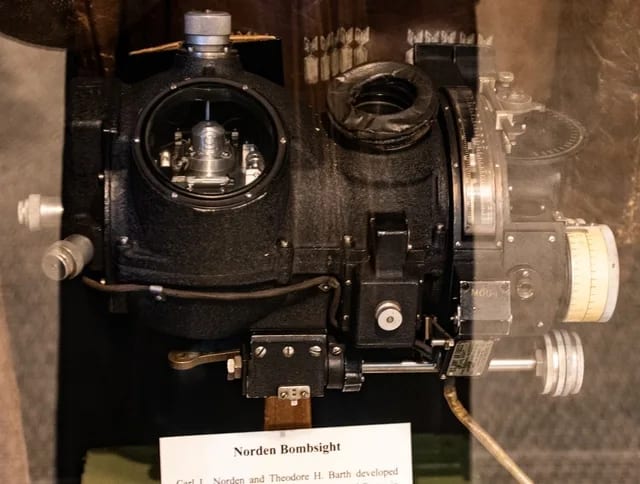

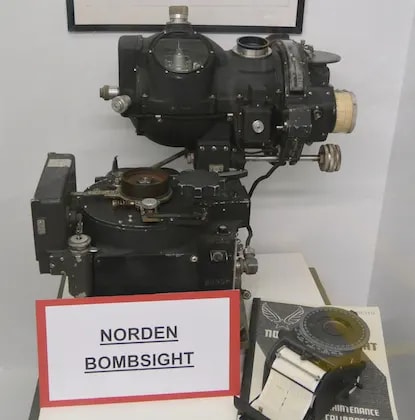

そのコレクションをご覧ください。

ピッツバーグ、ソルジャーアンドセイラー軍事博物館所蔵

カリフォルニア、パシフィックコースト航空博物館所蔵

カリフォルニア、オークランド航空博物館所蔵

ピッツバーグ、ソルジャーアンドセイラー軍事博物館所蔵

カリフォルニア、パシフィックコースト航空博物館所蔵

カリフォルニア、オークランド航空博物館所蔵

これらを紹介したときにも散々説明したように、

ノルデン照準器は当時のアメリカ軍の超機密品扱いでした。

そしてそれを扱うのは・・・そう、爆撃手です。

ノルデン照準器を取り扱う爆撃手は、45口径の拳銃で武装し、

誰にも触らせない、見せないように命じられていました。

ある日、ウィンチェル伍長が乗り組んだ爆撃機が

ヒューストン基地への訓練飛行の後、一晩そこに滞在することになりました。

機内にこの機密機器を置いたままにして置けないので、

彼がそれを基地の保管庫に運んで施錠管理してもらうために

機外に持ち出し、運んでいると、若い中尉が近づいてきました。

「何を持っているんだ」

「ノルデンの爆撃照準器です」

ノルデン照準器は当時のアメリカ軍の超機密品扱いでした。

そしてそれを扱うのは・・・そう、爆撃手です。

ノルデン照準器を取り扱う爆撃手は、45口径の拳銃で武装し、

誰にも触らせない、見せないように命じられていました。

ある日、ウィンチェル伍長が乗り組んだ爆撃機が

ヒューストン基地への訓練飛行の後、一晩そこに滞在することになりました。

機内にこの機密機器を置いたままにして置けないので、

彼がそれを基地の保管庫に運んで施錠管理してもらうために

機外に持ち出し、運んでいると、若い中尉が近づいてきました。

「何を持っているんだ」

「ノルデンの爆撃照準器です」

中尉は珍しい言葉を聞いたので好奇心にかられたと見え、

ウィンチェルの方に向かってやってきました。

ウィンチェルの方に向かってやってきました。

「ちょっと見せてくれないか」

しかし、彼はノルデン照準器の扱いに関しては、

何人たりとも他者に見せてはならぬ、と命令されていたので、

「それ以上近づかないでください」

しかし、彼の言い方がまだ静かだったせいか、それとも

相手が下士官だったせいか、中尉は平気で近づいてきました。

やむなく彼はピストルを抜いて鋭く叫びました。

相手が下士官だったせいか、中尉は平気で近づいてきました。

やむなく彼はピストルを抜いて鋭く叫びました。

「あと一歩でも踏み込んだら死ぬぞ!」

とたんに中尉はシーツのように真っ白になりました。

下士官の将校に対する態度としては常識的にあり得ませんが、

だからこそ中尉はこれがいかに重要な機密であるかを悟ったのでしょう。

彼はそのまま黙ってその場を去りました。

【メンフィス・ベルの腰部砲手として】

ここまで順調に爆撃手としてのキャリアを積んできたウィンチェルですが、

みなさん、ここでちょっと思い出してください。

メンフィス・ベルの爆撃手、チャールズ・レイトンが士官だったことを。

そう、爆撃手の配置は一般的に士官担当です。

ウィンチェルは1942年5月16日、爆撃手兼航空砲手として

戦闘任務に就くことになり、軍曹に昇進しました。

それからしばらくして、メンフィス・ベルの所属する第91爆撃隊は

出撃前の最終訓練のためにワラワラに向かいます。

彼はワラワラで爆撃手として爆撃機に乗れると思っていましたが、

その直後、空軍上層部は爆撃手は将校でなければならないと決定したため、

ここでウィンチェルは職を失うことになってしまいました。

ここまで順調に爆撃手としてのキャリアを積んできたウィンチェルですが、

みなさん、ここでちょっと思い出してください。

メンフィス・ベルの爆撃手、チャールズ・レイトンが士官だったことを。

そう、爆撃手の配置は一般的に士官担当です。

ウィンチェルは1942年5月16日、爆撃手兼航空砲手として

戦闘任務に就くことになり、軍曹に昇進しました。

それからしばらくして、メンフィス・ベルの所属する第91爆撃隊は

出撃前の最終訓練のためにワラワラに向かいます。

彼はワラワラで爆撃手として爆撃機に乗れると思っていましたが、

その直後、空軍上層部は爆撃手は将校でなければならないと決定したため、

ここでウィンチェルは職を失うことになってしまいました。

空軍としては爆撃手として訓練を受けた下士官の使い道に苦慮したようです。

そこで彼がどうなったかというと、スコット・ミラー軍曹とともに、

ミネアポリスのハネウェル社に転勤させられ、

自動飛行制御装置の整備と保守を学ばされることになりました。

ミラー軍曹もそうでしたが、爆撃手の仕事がなくなった今、

飛行機に乗り込む「クルーではなく、メカニック」となったわけです。

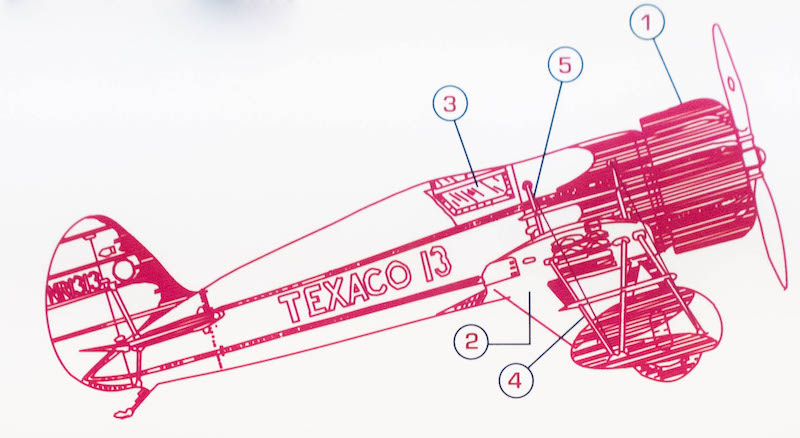

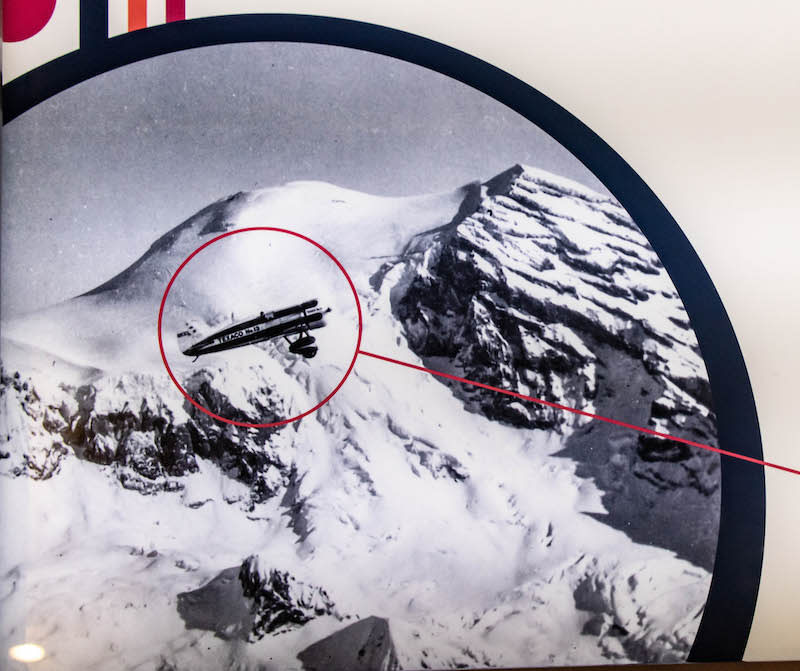

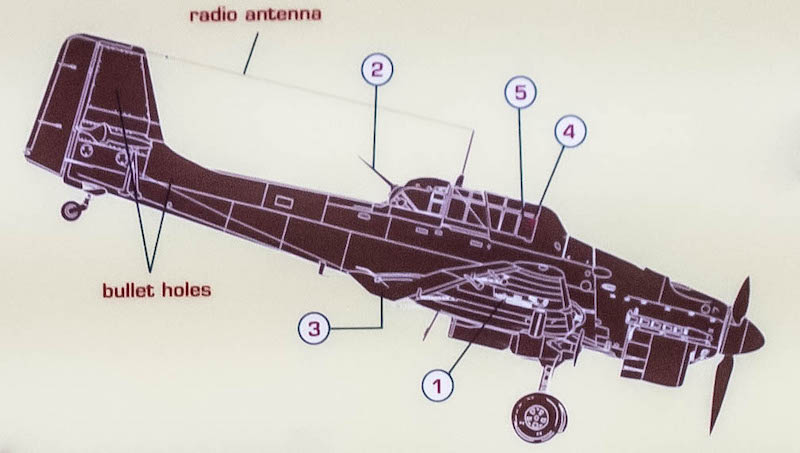

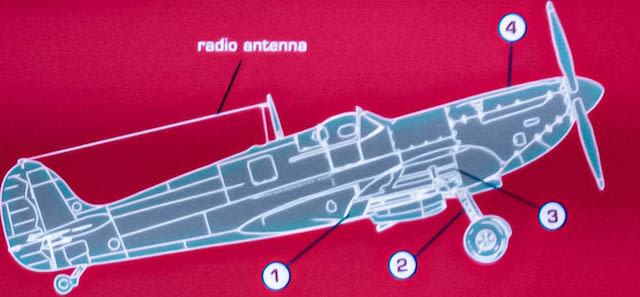

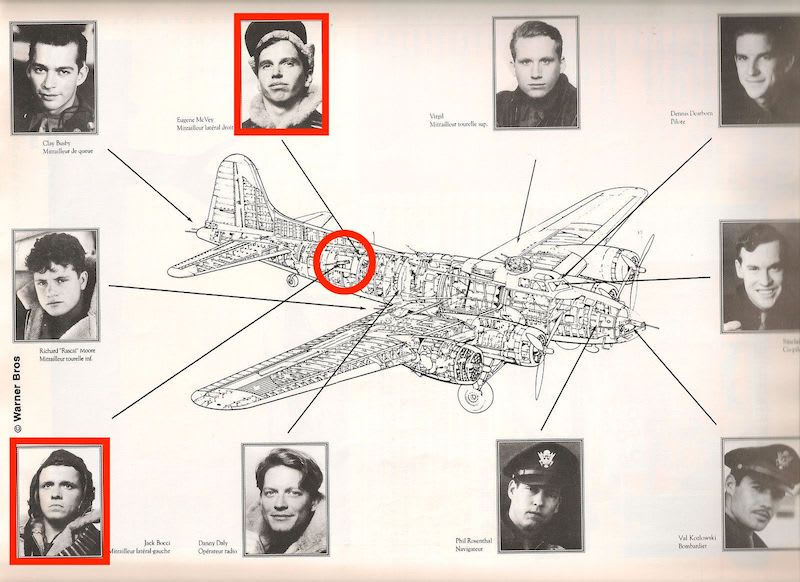

ここでもう一度この図をご覧ください。

中央部には飛行機の両サイドに砲が装備されているのですが、

この頃までのB-17では、乗組員の定員は9名で、

両側の銃を一人で担当することになっていました。

攻撃はいつもどちらか片側からしかやってこないだろうと言う判断です。

しかし、実戦に入るとそれは机上の空論であることがわかり、

実際は左右に一人ずつ、二人の腰部砲手が必要だと結論づけられました。

そこで彼は上からこう言われたのです。

「もし腰部砲手で良ければ、君を採用する」

前回のミラー軍曹は自分から配置を申し出てこの配置になりましたが、

もう一人の腰部砲手が決まったのはこういう経緯でした。

そうして、全米で52番目に徴兵され、騎兵隊に入隊しようとして締め出され

次に野砲隊に入隊しようとし、無線訓練で不適格と烙印を押され、

飛行機に乗りたいがために視力検査でチーティングをし、

目の前だった航空爆撃兵の配置を軍の都合でキャンセルされた若い兵士は、

最後に得た配置で腰部銃手となったのでした。

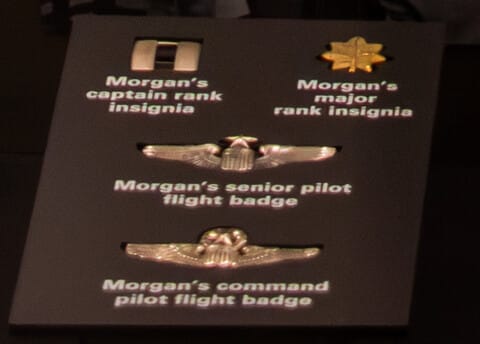

写真の下に展示されていたウィンチェルのフライトスーツと階級章、

ウィングマークなど。

ウィングマークなど。

彼の死亡を示すサイトにはこのように記されています。

出生 マサチューセッツ, USA

1994年死亡(年齢 77)

没地 米国イリノイ州クック郡バリントン

TSgt. 技術軍曹- 左腰部砲手

メンフィス・ベルの8番目で最後となるドイツ戦闘機を撃墜したのは

彼の銃撃でした。

また、彼が毎日つけていた綿密な日記によって、後世に

メンフィス・ベルの正確な行動記録が残されることになりました。

化学技術者として引退。

メンフィス・ベルの8番目で最後となるドイツ戦闘機を撃墜したのは

彼の銃撃でした。

また、彼が毎日つけていた綿密な日記によって、後世に

メンフィス・ベルの正確な行動記録が残されることになりました。

化学技術者として引退。

続く。