当麻町の一番の名所は『当麻鍾乳洞』です。

洞内が2頭の龍が横たわっているような形をしているので以前は「蝦夷蟠龍洞」と言われており、

そのことから町には“蟠龍伝説”が伝えられています。

そのことから当麻町は何かと“蟠龍伝説”を喧伝しています。

町で一番賑わうお祭りは“蟠龍まつり”、郷土芸能も“蟠龍太鼓”と“龍おどり、”

当麻町の本社がある観光バス会社のあさひかわ交通もラッピングは“蟠龍伝説”です。

ちなみに私はその“蟠龍伝説”なるものがどんな物語なのかは知らない。

言ったもん勝ち、やったもん勝ちの典型ですね。

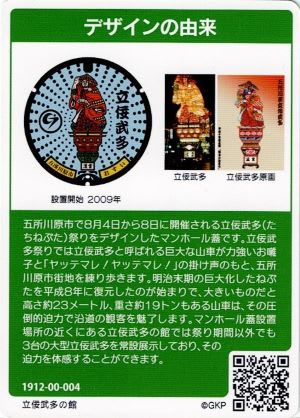

ということで、マンホールカードのモチーフも鍾乳洞と龍です。

私は当麻町のイメージは何といっても『でんすけすいか』です。

皆さんは当麻町といえば鍾乳洞とでんすけすいか、どちらを思い浮かべますか?