スマホの次は自作PCの内蔵PCが壊れた。

2日前から、時々ビビビとPCのあたりから音が出たが、直ぐ止まるので内部のファンに何らかの配線が接触しているのかと思っていたが、今日ふと・・・もしかしてHDDか? と虫の知らせ。

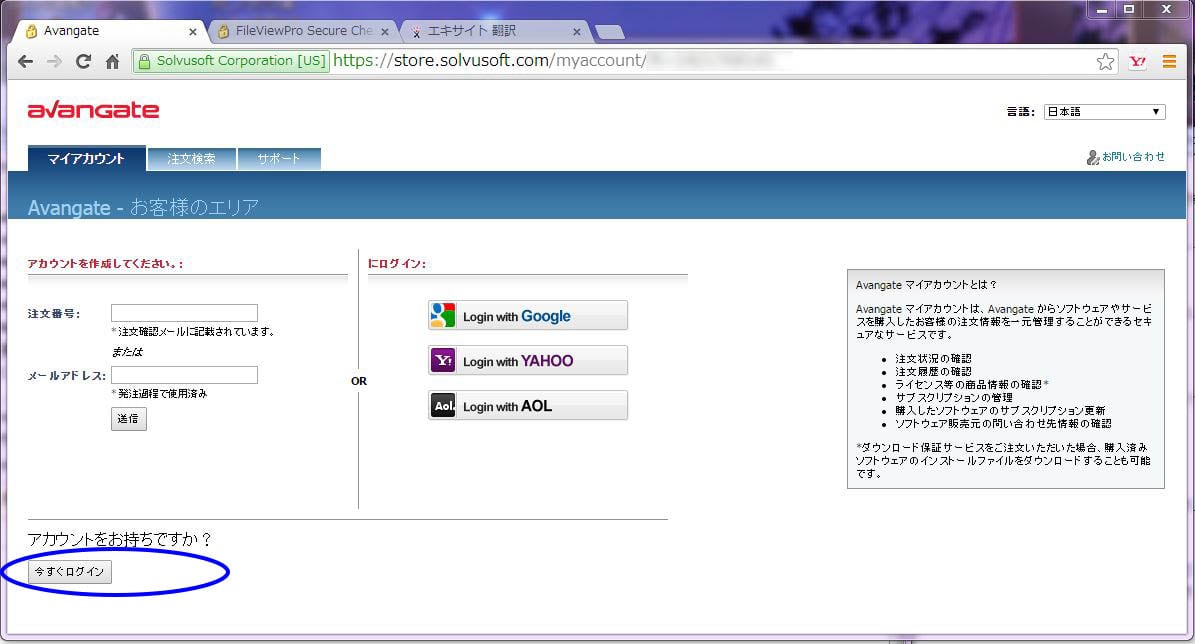

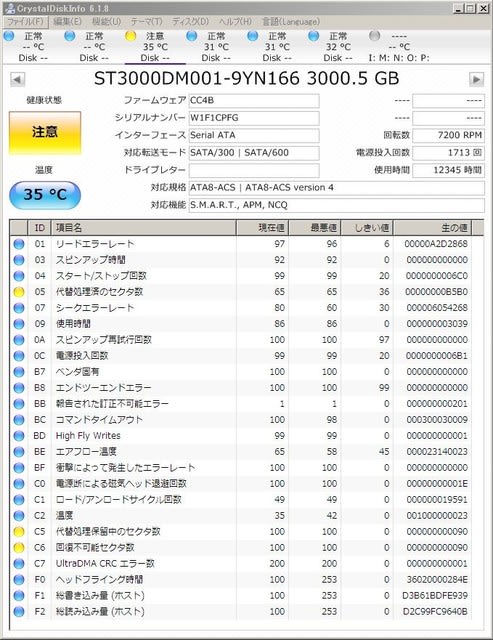

早速CrystalDiskInfoでHDDの状態を確認した。

すると、RAID10の4本の内1本(SN:W1F1CPFG)の代替処理済みセクタ数カウンターがべらぼうに上がっていた。おまけに回復不可能セクター数も90(H)になっていた。

これはまずい!

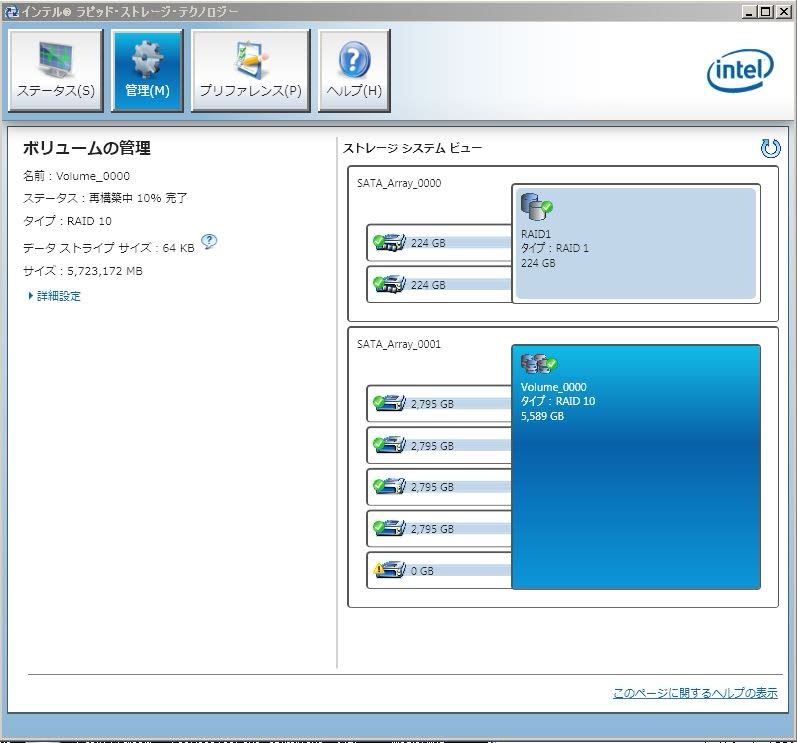

ただ、インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーのRAID構築状態には異常はでていなかった。

こんなのって一番やばい状態だ。

気が付かないうちに完全にイカレてしまう。

とは云っても、私の場合RAID10なので、故障HDDの組み合わせによっては最大で2本までの同時故障でも動いてくれるので安心だが、組み合わせによっては2本同時故障で復元不可能となることもあるので、1本故障のうちに早く交換するのが最善策である。

2011年6月のPC作成から早6年になる。

前回は、2014年3月にポート3のHDDが同様に代替処理済みセクタ数カウンターが上がって、このときはインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーで確認したら該当HDDがRAIDから外れて自動リビルドが走ったが、今回は外れることなく不良セクターが増大していたようだ。

順調に順次壊れているようだ。

だが、HDDに関しては前回の故障時に危機感を感じてまだ販売されていた同型の予備のHDDを3本も買っておいたので、あと2本故障しても対応可能だ。

交換手順は、前回のときに自分のブログに詳細に記載しているので、参考にしたい方は過去記事を参照ください。

20分程度で交換作業は完了し、現在リビルド中・・・・

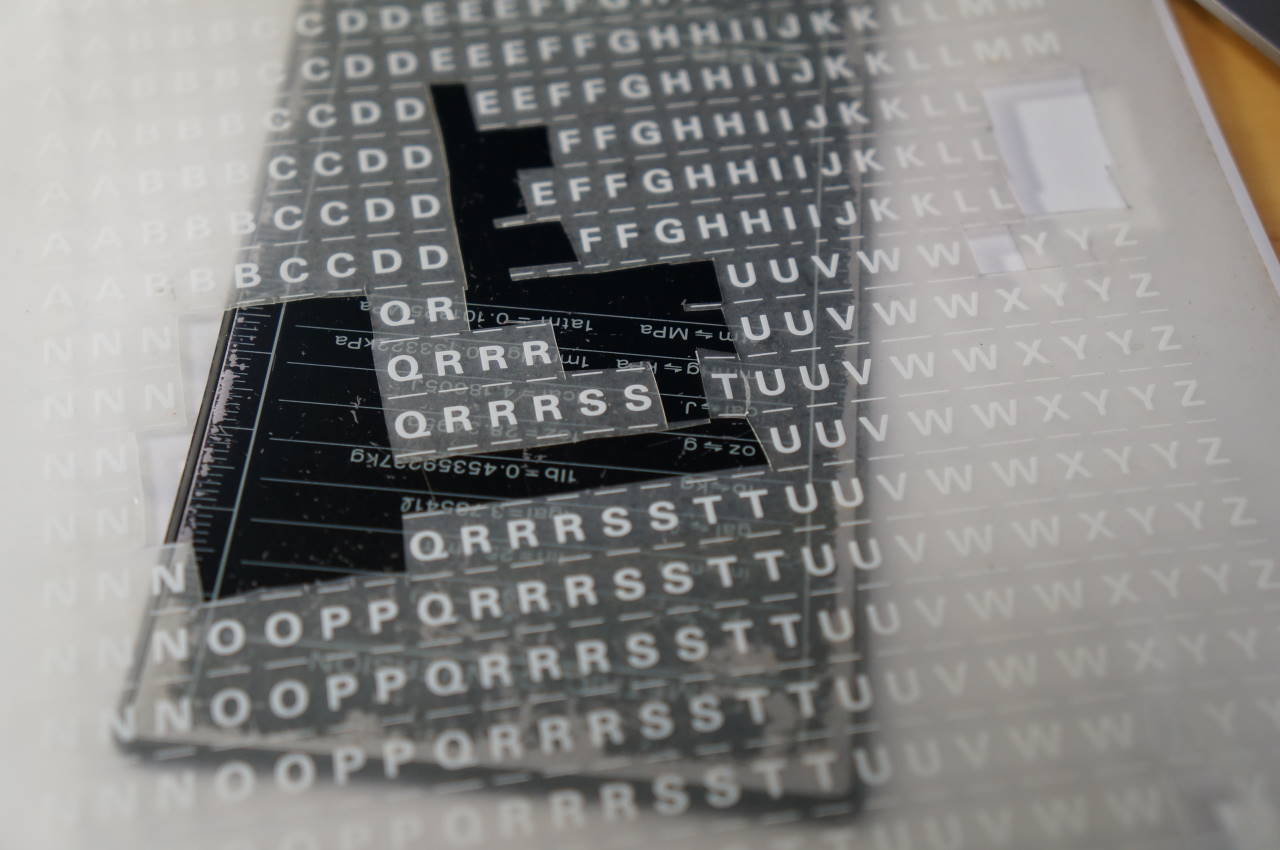

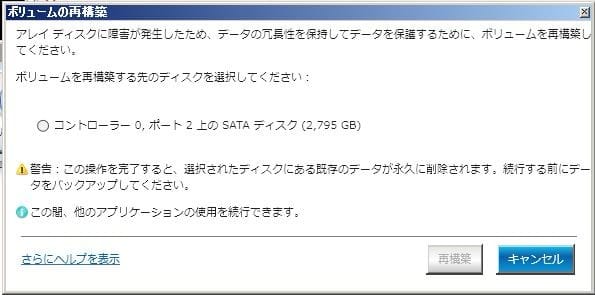

したの写真は交換完了時のものだが、シリアル番号も手書きで新しいシリアル番号を明記しておく事で、過去に交換したものがどれかも直ぐ分かる。

この写真を見てもらうと分かるが、ポート番号がPCの組み立て時の配線上、一番下がポート2になって、上に上がっていく。

ポート0は、この写真からは外れてしまったが、一番上になる。

このポート番号の表記も明記しておかないと、インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーの画面で代替HDDの指定時にシリアル番号ではなくポート番号で指定するので分からなくて困ることになる。

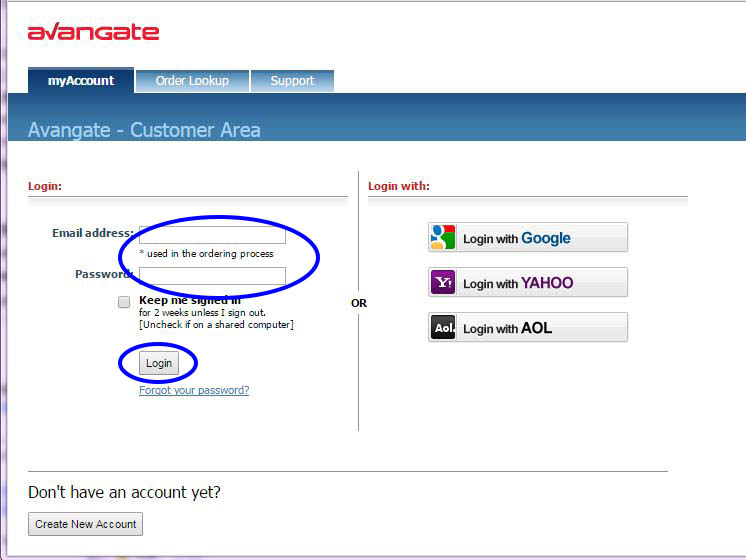

今回はポート2のHDDが故障していたので、明らかに間違えない事がわかるので、安心して下記写真のチェックボックスにマークして「再構築」ボタンを押せばリビルドが始まる。

些細なことだが、PCを作った時にテプラでこのように貼っておくと自分が安心して作業が出来ることになるから、とても重要だ。

こんなブログ書きながら30分経って、10%リビルド中なのでこのままPCさんに働いてもらって私は寝ましょう。

よく言うところの「胸騒ぎ」これはやっぱり信じて対応すべきだと常々思う場面が多々ある。

無視せず、「おや?何かあるな」と調べてみると助かる事が良くありますよ。後悔せずに済む。