最近ドローンが大流行りしています。

用途は多く分けて2通り。

一つはラジコン飛行機同様に飛ばすことが主でその技術を磨きたい人

もう一つは空撮が目的で飛ばしたい人

私はビデオ撮影を40年近くやっているので、10年くらい前に25万円程するドローン講座を受けて民間資格を取ろうかと思った事もありました。

現在法律が変わって、無登録で飛ばせるのは以前200g以下だったものが100g以下のドローンに変更された様です。

撮影目的の私としては安定したフォバリングが出来て最低でもフルハイビジョン以上の動画撮影が安定して撮影出来る物が欲しいです。

100g以下でもそれを実現できるドローンが有ることを最近知りました。

ただ、AIによる自撮りに特化した機能は豊富ですが、マニュアル操作はあまり得意では無さそうです。

100gを超えると機体番号の国への登録などが必要で、200gを超えると航空法に縛られ、飛ばすのにも申請が必要になるようです。

200g以下でも航空法を全く無視できるわけではありませんが・・・

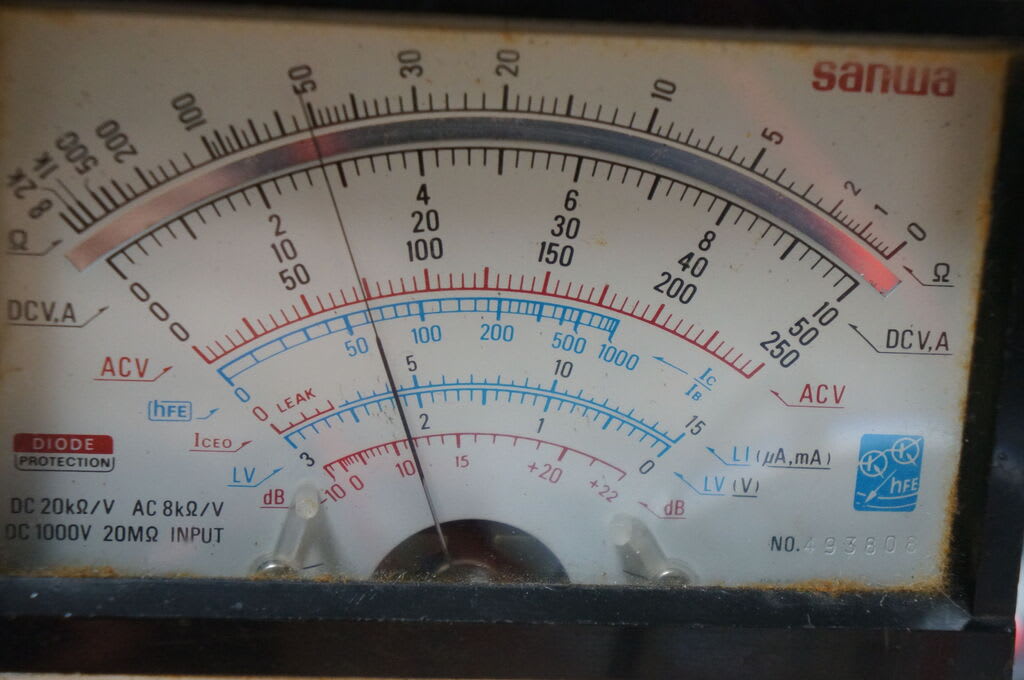

ドローンを操縦する電波使用に関しては、手元のモニターで画像を見ながら飛ばす際にWiFiと同じ2.4GHz電波を使う物は無線免許は要らないみたいですが、産業用機材だと画像伝送に遅延が少ない5.7GHzが使われ、レースなどでは5.8GHzの周波数を使うらしくその場合、アマチュア無線の免許が必要の様です。

幸い私もアマチュア無線は高校1年の時に取って無線局を運用してたので5.8GHzは扱えます。

でも、5.7GHzの業務用のドローンの操作においてはアマチュア無線の免許ではダメで、「特殊無線免許」が必要なんだそうで・・・

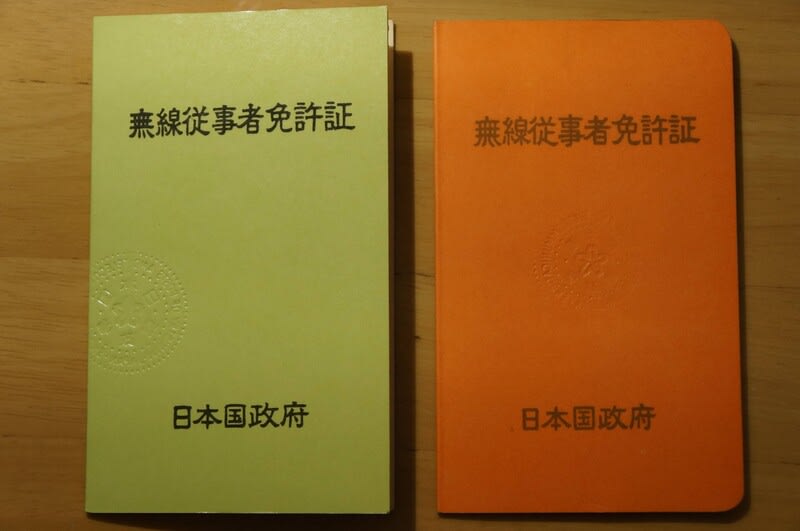

そういえば、学生の時に当時電電公社の屋上に良く有ったパラボナアンテナのマイクロ波の電波運用に従事するために必要な「特殊無線(多重無線設備)」と云う資格を取っていました。

つまり、当時では電電公社に入って、しかもその多重無線設備業務に従事しなければ殆ど使い道のない免許です。

今でもなんでそんなもの取ったのか良く覚えていませんが、当時やたらと様々な資格試験を取りまくっていました。

アマチュア無線とは違って「〜に付いて述べよ」と云った筆記で回答する結構難関な試験(合格率30%台?)だった事を覚えていて、一緒に受けた友人がみんな正解を書けず私だけ書けた一部の出題問題は45年以上経った今でも覚えています。

ところが、前述の様にドローンの5.7GHz電波を扱う上で「特殊無線」の免許が必要との事。

はて?

自分の免許も「特殊無線」だな・・・

調べてみると

昔「特殊無線技士(多重無線設備)」と云っていた名称は現在「第一級陸上特殊無線技士」となっています。

「第一級」ですかぁ。随分と聞こえが良くなりました。

免許を取った当時は確か一級無線技士の配下で働ける存在だったと記憶しています。

現在では・・・

勿論、電気工事士免状と同様に、名称は変わっても現在でもこの免許証は有効です。

ちなみに、5.7GHzの画像伝送用のドローンの電波を扱うには一級なんて当然必要なく、「第三級陸上特殊無線技士」で操作可能な様です。

ドローンの操作に関する資格も現在では国家資格があるようですが、国家資格を持ってなくても飛行許可は取れるようです。

今更、そんな大それた自動車教習所の様な講座を高額で受けてドローンを飛ばすだけの必要性は無いので、国家資格は取らないと思いますが200g以下くらいのドローンで空撮はやりたいですね。

趣味の動画作成に幅が出ます。