先日のブログに書いた「外付けストレージ接続時の問題」の第2弾です。

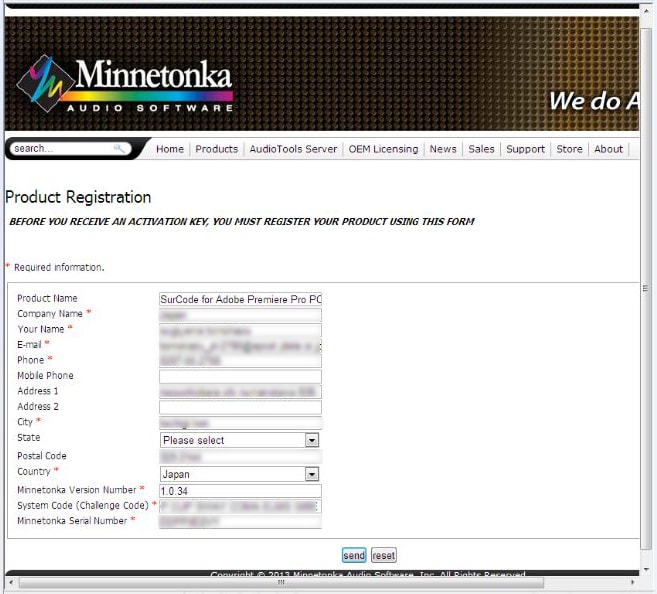

Intel製SATA全てのポートをRAID使用にした後に、Marvell製の6GB/s高速SATAポート(PCIe9128)にセンチュリーの「インテリジェントビル5Bay スーパーコンボ(CRIB535EUF)」を接続すると、「ラピッド・ストレージ・テクノロジー」 の管理ウインドウが出なくなってしまった問題。

解決しました!

マザーのBIOSとMarvell製の6GB/s高速SATAポート(PCIe9128)のドライバを最新版に更新したところ本事象は無くなりました。

更新後の現在のバージョンは

BIOS:Ver3602(ASUS P8P67DELUX Rev1.03)

Marvell9128:Ver1201006

Mervel9128ドライバはとりあえず安全を見て、世の中のドライバの最新かどうかは分かりませんが、ASUSの本マザーボード用の最新ドライバー情報から拾って来ました。

それ以外にもUSB3やチップセットの新しいドライバがあったのでハードディスクに落としておきました。

さて、これからが新たな難問の始まり。

1.RAIDモードの初期化

BIOSのバージョンアップは、オンライン上のマザーボード付属のAI Suiteというツール内にあるBIOSアップデート項目からアップデート実施。

問題なくアップデート完了。・・・リブート後OS立ち上がり・・・?? またまたRAIDがみえなくなってしまいました。 CドライブSSDのRAID1(ミラーリング)は単品でも動くので、OSも問題なく上がって来たものの、RAID1の相手方のSSDとRAID10のHDD4本はRAIDが外れてしまっています。

しばらくぶりのBIOSアップデートだったのでなぜそうなったのか思い出せず、今冬3度目の顔青ざめ状態。

マニュアルをいくら読んでも手順上にRAIDに関しての記述は出て来ない。 一端初心に戻って、初めてRAID設定する時の事を思い出そうとして暫く考えたら、SATAのモード設定を思い出しました。

BIOSの設定項目には、SATAのモード設定が「IDEモード」「AHCIモード」「RAIDモード」があり、RAIDを組むにはRAIDモードにする必要があったのです。 もしかするとそれが、BIOSアップデートにより初期化されたのか?

予想は的中。 IDEモードになっていました。 RAIDモードにしてすべてのRAIDは正常に復活しました。

2.再BIOSアップデート要求メッセージ

次に、OS起動直前にBIOSメーカーのロゴが出て進行が止まってしまいます。 英語文を読むと「F1キーを押せ」と書いてあり、とりあえず押すとOSの立ち上がり画面に進むことができます。 でも、こんなの変ですよね。

F1キーを押せという英文の前にも長文が付いています。

IMPORTANT: Update the same BIOS version again to complete BIOS update and to boot up successfully. When updating BIOS using "ASUS Update" in the OS, close all applications before continuing. Press F1 to Continue

直訳すると、「同じバージョンのBIOSを再度アップデートしなさい」と書いてある。

念のため、ネットで調べるとASUSのマザーボードのアップデート時に何かのタイミングでそうなってしまうことがあるらしいが、文面通り再度アップデートすれば事は済むらしい。 ただし、オンラインツールでのアップデートは不安定だという書き込みもいくつか出てくるので、DOS上で実施するアップデート方法で実施することにした。 確かに2年前にアップデートしたときにはこの方法で実施した記憶があり、その時に自分でノウハウを書き込んだ手順書も出てきた。

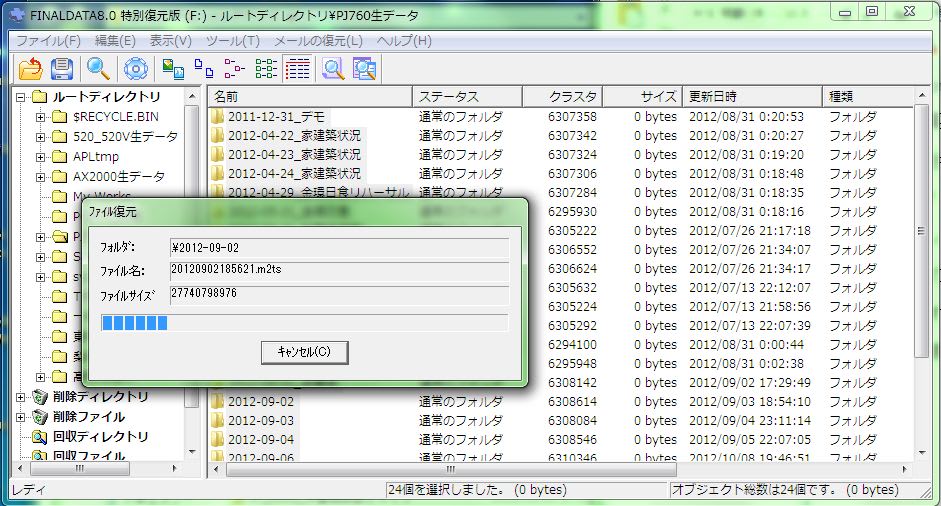

万が一の事を考えて、今完成真近のDVDの完成を終了してから実施することにした。

3.音声がブツブツ途切れてしまう ※2月18日ブログに最新情報あり必見

DVD作成を早く片づけようとしているとき、ふと再生音声がブツブツ途切れてしまうことに気が付いた。

wavファイルはマシだが、mpgファイルはブッツンブッツン。 ネットの動画などもだめです。

こちらはネット上で「音声 途切れ」で検索すると事象の報告が山ほど・・・ ただ、私の場合(BIOSアップデートによる)の事象例はおそらく無いです。

音声ディバイスRealtekのドライバを最新にしても全く効果なし。 BIOSのアップデートがうまくいかなかったのが原因か? BIOS再アップデートに期待か。

4.最終決着

今日の午後にやっと依頼されたDVDを200枚仕上げたので、とりあえずPCがおかしくなっても何とかなる状態になった。

BIOSアップデートに再トライ。

パソコンいじりも30年になるので、DOSコマンドも知っているのでこう云う時昔の知識が役立ちます。

5分ほどで終了。

OS立ち上がり直前のメッセージストップも出ず順調。

ところが、音声の途切れが回復していない。 残念! でも、何が原因?

とりあえず、音声ディバイスRealtekのドライバを旧バージョンに戻してみた。・・・・直った!

Ver6.0.1.6410でOK

いよいよ本来の目的であった「Marvell製の6GB/s高速SATAポート(PCIe9128)にセンチュリーの「インテリジェントビル5Bay スーパーコンボ(CRIB535EUF)」を接続すると、「ラピッド・ストレージ・テクノロジー」 の管理ウインドウが出なくなってしまった問題」はどうなったか。

接続して確認。 ・・・・OKOK!

ラピッド・ストレージ・テクノロジー も正常に機能している。

まあしかし! ビデオ編集で忙しい最中のここ2か月間、PCトラブル最多発状態に苦しめられた。

全て解決してきた自分にも感心した。

良くやった!と、夕方おいしい酒を頂きました。