破壊の後に誕生する精神社会の覇者は日本国と日本人!!

グレート・トランジションとは

グレート・トランジションとは、現在における状況を見直し、明るい未来に向けて方向転換するという意味です。

社会的な公平さと生活水準の向上を目的としており、世界中から注目を集めています。

実現するためには地域や世界規模で問題を解決することが必須であり、課題は1つだけでなく、世界中で生まれる膨大な量の問題を対処しなければなりません。

そのためグレート・トランジションは簡単なものではなく、世界が足並みを揃え、1つの目的に向かうことが必要になります。

しかし、インターネットの普及により競争が激化するなかで、各国は協力しなければならないというむずかしい課題もあります。

グレート・トランジションの概要

時代が変化しているのにも関わらず、これまでの価値観や制度が存続する世界には、方向転換が必要となっています。

転換戦略として注目されているのがグレート・トランジションです。

以下の2点からグレート・トランジションの概要について詳しく解説します。

- グレート・トランジションとは

- グレード・リセットとの関係性

グレート・トランジションとは

グレート・トランジションとは、社会の公平さや生活の豊かさのある世界を目指し、価値観や制度を方向転換することを意味します。

現段階での状況を細かく理解し、持続可能な社会を作るための変革的なシナリオです。

グレート・トランジションの目的や理想として、生活の質を向上させ豊かにすること、貧困や戦争、環境破壊からの苦しみを無くすこと、生態学に回復力をもたらすことなどが挙げられます。

新型コロナウイルスによって世界中の企業や組織が大打撃を受け、いつ何が起きてもおかしくない世の中であることが体験しました。

そのため、どんな問題にも対応できるよう組織の体制を再構築する必要があります。

グレート・リセットとの関係性

グレード・リセットとは経済や社会の基盤を見直し、新しく構築し直すことを意味します。

グレード・リセットが話題となり始めたのは2021年であり、世界経済フォーラム(WEF)がダボス会議のテーマをグレード・リセットにすると発表してから注目を集めました。

世界情勢を改善する国際機関の世界経済フォーラム(WEF)の影響を受け、世界における重要なキーワードにもされました。

グレード・リセットにより短期間で世界が一変し、新たな世界がやってくるのではないかと期待されていましたが、特に大きな変化は起きませんでした。

一瞬で変化が起こるほど世界は単純なものではなく、長期的に変化し続けるグレート・トランジションへ進む必要があると考えられます。

ただ、グレート・トランジションが順調に進めばいいですが、長期的なスパンだと乗り越えなければならない課題や危機も数多く生まれるはずです。

そのため、グレート・トランジションは一筋縄ではいかないと考えられています。

グレート・トランジションが注目を集める背景

現代では、目の前で起こる出来事に注目するだけではなく、地理や政治における長期的な変化を見直すことが求められています。

時代が変化しているのに価値観や制度は変化していないため、コロナ過のように何か起こった際、組織が変化に対応できない可能性は高いです。

このままの状態が続いていては明るい未来は見えないため、時代に合わせて変化する必要があります。

しかし、急激な変化は周囲を混乱させます。

経済情勢や気候、通信技術はすべて人の暮らしやコミュニティにつながってるため、1つの変化が社会や私生活に大きな影響を与えてしまうことは間違いありません。

たとえば、中国では環境対策に向け石炭火力発電を抑制したところ、深刻な電気不足に悩まされることになりました。

グレード・リセットのように、短期間で大きく変化するとどんな問題が起こるのかわかりません。

そのため、長期的な転換を目指すグレート・トランジションが注目を集めているのです。

グレート・トランジションの必要性

近年、新型コロナウイルス感染症による経済への大ダメージやDX(デジタルトランスフォーメーション)化による雇用の変化、地球温暖化が引き起こす異常気象など、さまざまな問題が取り上げられています。

社会問題、環境問題を解決するためにグレード・リセットが注目されましたが、短期間では大きな効果は得られませんでした。

また、社会や環境の変化についていけず、倒産の危機に追い込まれた企業の数は多いです。

そのため、どんな問題にも対応できるよう、長期的に方向転換をおこなうグレート・トランジションを実現する必要があります。

長期スパンで大きな変化を目指すため、多くの問題が発生するリスクはありますが、地域や世界規模で協力することにより目標の実現は可能です。

グレート・トランジションで実現できること

多くの企業や組織が変化への対策を取れておらず、不安定な道を進んでいます。グレート・トランジションを実現することで、どんな問題にも適応できる力が手に入るだけでなく、社会問題の解決も可能です。

実現に向けての姿勢として、平等な社会を目指すことや分野を超えて協力することなどが挙げられます。

平等な社会を目指すという姿勢では、ルールや制度の変更により公平性のある社会を目指します。

分野を超えて協力するという姿勢では、建築、機械といった1つの分野に縛られず、分野を超えて協力します。

ドローンの活用により遠く離れた場所から作業をおこなうことができ、安全性の向上や従業員の負担を軽減するなど革新的です。

また、グレート・トランジションの実現に向けて最も重要なことは、地域や世界レベルでの問題解決です。

世界情勢を良い方向に転換させるためには、国どうしが協力し、生まれ続ける問題や課題に取り掛かる必要があります。

日本が抱える問題点

日本はグレート・トランジション時代で勝ち残れるかという課題を抱えています。

世界は常に激しく変化しているため、各国の企業はそれに合わせて変化していることは間違いありません。

そのなかにはもちろん日本企業も含まれます。

また、国内では会社の成長に限界があるため、グローバル進出を決める企業は世界中に数多くいるはずです。

グローバル競争がおこなわれるなかで日本が生き残るためには、世界のトップを走るアメリカや中国に売上を取られてはいけません。

しかし、日本はアメリカや中国と比べて参考例が少なく、情報量に差があります。

というのも、米中からグローバル進出する企業は国内での激しい競争を勝ち抜いており、そこで得られたデータや過去の情報を基に次の戦略を考えています。

他国が急激に成長していくなか、日本が生き抜く術は限られており、グレート・トランジションに向け対策を練ることが重要です。

グレート・トランジション時代で生き残るためには、組織や企業がどんな出来事にも対応できるように、価値観や統治体制を新たに構築し直すべきです。

まとめ

グレート・トランジションとは現状を見直し、先の未来に向けて方向転換することです。

社会的公平さや生活水準の向上を目的としており、グレード・リセットに変わるキーワードとして注目されています。

グレード・リセットによる短期間での変化は、社会や人の私生活にまで影響を及ぼしてしまいます。

一方、グレート・トランジションによる長期的な方向転換であれば、世の中に影響を及ぼさず、最終的に大きな変化を目指すことが可能です。

雇用の変化や異常気候により、グレート・トランジションの必要性はますます高まっています。

実現することで持続可能な社会を目指せますが、実現させるためには世界規模で協力し、次々に生まれてくる問題を解決することが必要です。

2025年変わる日本とその経営的意味

2025年変わる日本

(1)団塊の世代が後期高齢者に

5歳毎人口では団塊の世代を含む70歳~74歳代が現在960万人。この規模が25年に後期高齢者になりますが、75歳以上の世帯主家計消費は、70歳~74歳までより月3万円減少します。

(2)デジタル敗者の退場「2025年の崖」

令和3年情報通信白書による「デジタル敗者」とは、スマートフォン等の普及に伴う消費行動等の変化に対応できない企業、デジタル企業による攻撃に対応できない企業を示します。

2025年に、20年以上稼働し続けている老朽化・複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムが6割に達し、DXを本格的に推進する際の障壁となります。

これに対処すべきエンジニアの多くが2025年までに定年を迎え、現状のままでデジタル敗者になるのです。

(3)基礎的財政収支の黒字化?

26年度に黒字化するシナリオを内閣府が発表しました(22年1月「中長期の経済財政に関する試算」)。

しかし、三菱総合研究所は、「自然体での達成は困難」であるとし、30 年度にはGDP比230%~255%の赤字と現状より悪化すると予想しています(「内外経済の中長期展望 2018-2030年度」)。

(4)日銀の新しい金融政策

黒田日銀総裁の後任が生まれる23年4月以降、日銀の新しい姿勢も明らかになります。もっとも、物価上昇率が安定的に2%を超えるまで金融政策は正常化しません。

従ってこのまま円安が進んでも需要が喚起されなければ価格転嫁にも限界があり、正常化の機会はそれだけ遅くなるでしょう。

企業競争力が急落している日本

(1)世界競争力ランキングの推移

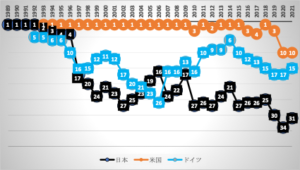

スイスのIMDが毎年発表している世界競争力ランキングの推移は上記図の通りです。

外需だけが儲かり内需が潤わなかった近時の2つの景気「いざなみ景気(02年~08年)」「アベノミクス景気(12年~18年)」を通じて06年の16位、09年の17位、14年の21位と徐々に上昇圧力が弱まり、アベノミクス景気終了の翌年(19年)に一つの下のグループへランクダウンしました。

97年に4位から17位に急落した原因は基礎的財政収支悪化による消費税導入など緊縮財政の始まりと一連の金融不安(日産生命や北海道拓殖銀行、山一証券の破綻)に起因するものと思われます。

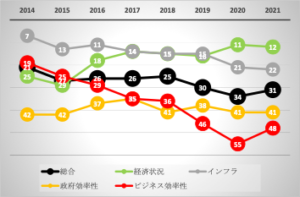

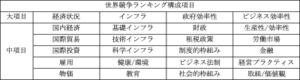

(2)ランキング下落原因はビジネス効率性

ランキングを構成する大項目をみると、経済状況は64か国中12位に回復し、インフラも22位で比較的安定を保っているため、19年の下落原因は、ビジネス効率性の悪化です。

(政府効率性は97年から継続して低位)

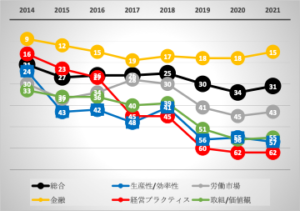

(3) ビジネス効率性悪化の原因は企業競争力を示す3項目

・「生産性/効率性」2015年から悪化

・「経営プラクティス」2017年から悪化

・「取組/価値観」2019年から悪化

アベノミクス景気が1ドル125円をつけてピークアウトした15年から指標が悪化しています。

外需頼みの円安施策の終了で企業競争力の低下が表出したものと思われます。

劣位小項目を見るとデジタル化と環境変化への対応に問題があることがわかります。

2025年変わる日本とその経営的意味

(1)投資先としての魅力がさらに低下する日本

団塊世代の消費縮小及びデジタル敗者の市場退陣による雇用悪化と給与総額低下で、GDPの55%を占める個人消費は25年にむけて縮小していくでしょう。

金融政策と財政政策の方向性が不一致のままではGDPの15%を占める設備投資の伸びは期待できず、少子高齢化によるキャピタルフライトも避けられません。

(2)財政政策と金融政策の足並みは揃うか?

・金融政策は、95年以降実質ゼロ金利の景気刺激策

・財政政策は、97年以降消費税導入と公共投資4割削減の景気抑制策。

アベノミクス時に日銀がマイナス金利を導入し景気刺激策を強化した時でさえ、財政政策は公共投資4割減のまま、さらに14年19年と消費税増税で需要を減退させました。

日銀が市場にお金を供給しても国内には需要がなかったのです。

基礎的財政収支が黒字化すれば足並みが揃う可能性が有りますが、現状期待薄といわざるを得ません。

2030年変わる世界とその経営的意味

2030年変わる世界

(1)世界のGDP4割に迫るアジア

・中国との関係を強化するアジア

三菱総合研究所「内外経済の中長期展望 2018-2030年度」によれば、2030年世界GDPに占めるアジアの割合が4割に迫るとのこと。

これまで労働集約産業の中心だった中国に変わるアジア諸国の登場とともに、経済の発展で中間財を中国に輸出するASEANの増加で中国との関係は強化されます。

(2)GDP世界一になる中国

・米中二極ではなく多極化へ?

三菱総合研究所の同レポートによれば、2030年GDP世界一になる中国以外にもインド、ASEAN など、さまざまな国が世界 GDP に占めるシェアを高めることで、多極化するとのことです。

しかし、米ソ、米欧とは異なり世界のトップが入れ替わるのです。

しかもEC市場で5割を超える中国シェアとこれから急成長するアフリカ等途上国への中国の影響力を考えると多極化とは異なる方向に進むのではないでしょうか。

(3)ベストセラー『2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ』が語る未来

・リアル・デジタルシームレスな体験空間にAIがコンテンツを自動提供

・アフリカ等発展途上国が驚異の経済成長

シリアルアントレプレナー(連続起業家)2人が語った、投資家たちが注目する未来の情報をまとめた話題の本。

生活のあらゆる場面で実装されるIOTが集めたデータからAIが感情を読みとり最適なコンテンツを自動作成、オンオフ境が無くなった体験空間に提供されるようになります。

太陽光発電によりインフラが整備されるアフリカの貧困層が中流化し、驚異の経済成長を遂げます。

世界一の経済大国になる中国が目指す姿

(1)「質の高い発展」

・労働集約的産業から資本集約的産業への構造転換で先進国との競争激化

・特許申請件数はすでに世界一

新しい五か年計画(2021~2025年)は「産業体系の発展の加速」を新たに章立てし、「デジタル経済」を主要数値目標に入れるなど、資本集約的産業構造への転換と、更なる国際化、デジタル経済への拡大を主軸した「質の高い発展」に舵を切りました。

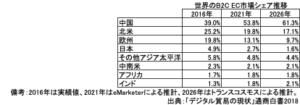

(2)EC市場を独占する中国

現時点で5割を超える中国シェアがさらに伸び、日米欧のシェアは低下していきます。

中国はアフリカやアジアなど新興・途上国のデータを抑え、これから生まれる巨大な中流階級市場を獲得する流れが既にできています。

2030年変わる世界とその経営的意味

(1)変わる貿易構造

・中国・ASEAN5の中間財輸出で先進国と直接競争へ

・途上国は先進国と同等の商品・サービスをより低価格で提供へ

あらゆる産業のあらゆるレイヤーでレッドオーシャン化が進み、既存のビジネスモデルのままでは大変厳しい状況になることが明白です(「デジタルで支える暮らしと経済」令和3年情報通信白書)

(2)多重化する世界経済

・サイバー空間がリアル以上に効率的な取引空間に

・リアルとサイバー空間、異なるアバターの経済が回りだす

IoTの本格的な実装化で、リアルサイバーの融合が加速。

サイバー空間内で完結するビジネスが増えることで、単なる情報交換コミュニティではなく、経済活動が営まれる一つの社会へと変貌します(「内外経済の中長期展望 2018-2030年度」三菱総合研究所2018.7.9)。

こうした変貌を『2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ』では「多重世界モデル」と称し、それぞれ異なるアバター主体の経済が回りだすとしています。

おわりに

2025年に向けて国内市場の縮小は避けがたく、その縮小を緩和・是正する政府の政策も期待しがたいと言えます。

一方国外市場は、2030年に向けて途上国から生まれる巨大な中流階級市場に世界中どこからでもアクセスできる取引環境が整えられつつあります。

さらに既存市場に取り込まれている国々の市民でさえ、異なるアバターで新しい経済活動を始めるでしょう。

しかし外需は、チャンスが広がるとともに、中国、ASEANの中間財への進出と新興・途上国の世界貿易への影響拡大により、あらゆる産業のあらゆるレイヤーで、レッドオーシャン化が進みます。

しかもEC市場での中国有利は動かしがたいでしょう。

日本企業のビジネスモデルの欠点がデジタル化と環境変化への対応の遅れにあることが表出し、このままでは内需も外需も大変厳しいものになるでしょう。

第2回記事ではこの大きな変化に中堅中小企業がどのように対応していけばよいか紹介していますので読んで頂ければ幸いです。