新型コロナウイルス感染症対策の「やめどき」とやめられない理由

日本の接種状況は、一人当たりの接種回数でも、接種対象の広さ(とりわけ小児・乳幼児への接種承認)でも、他国の追随をほとんど許さない(2)ものとなっている。それが必要と思わせるだけの突出した被害ということもない(3)。

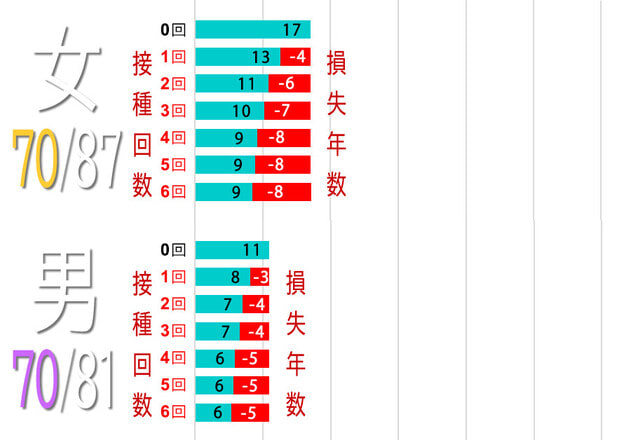

ここでは主要国の累積接種数(人口100人当たり)で接種回数が突出して

いることを確認した上で、世代や回数に細分化して接種状況を見てみた

い。

日本の接種状況が国際的にみていかに異質か(接種過剰でないかとい

研究ノート

⑴ 青木浩子「新型コロナウイルス感染症対策の『やめどき』とやめられな

い理由―行動規制とワクチン接種とについて⑴」千葉大学法学論集37巻4

号63頁(2023)。https: // opac.ll.chiba-u.jp / da / curator /900121696/ ?lang=0&

mode=0&opkey=R168564161986124&idx=2&codeno=&fc_val=

⑵ 米国の接種方針自体は日本と同程度(時期的に先行しているという意味で

はそれ以上)に積極的といえるかもしれない(ただし州単位で連邦の食品医

薬局FDAの方針に服さないということはあるようである。

参照、「米FDA

諮問委、5~11歳へのファイザー製ワクチン接種を推奨」BBCNewsJapan

2021年10月27日、「米フロリダ州、健康な子どもへのコロナワクチン接種推奨しない方針」Reuters 2022年3月8日)が、実施の局面に至ると(新型コロナウイルス感染への恐怖とワクチンへの期待の強かった1回目接種を除いては)日本と比較にならない程の接種率の低さである(グラフ1、グラフ9を参照)。

DOI:10.20776/S09127208-38-1-P198

千葉大学法学論集 第38巻第1・2号(2023)

198(241)

う懸念を抱く水準であること)を認識することが、「やめどき(完全廃止のみ

ならず、接種の回数や対象の縮減といった場合を含む)」を考える出発点と

なると思うからである。

グラフ1は日本と米国を含む諸国での累積接種数(100人あたり)および

世界全体でのその平均値をワクチンが開発され接種が開始された2020年

12月から2023年5月までの2年半の推移を示している。

水色が日本、緑がフランス、淡紫がイスラエル、濃紫が米国、そして淡青が世界平均である。

時系列にしたがって見ていこう。

接種開始当初すなわち2020年末頃からしばらくの間のイスラエルでの

接種率の急伸は(人口1000万人に達しない小国という事情もあろうが)めざましい(同国はその後、 初回接種失活が明らかとなった2021年夏の追加接種、オミクロン変異株の発生した2021年末から翌年にかけての追加接種でも迅速に接種を進めているが、接種毎に100人毎接種数の伸びは初回に比べ減っている)。

米国、フランス、日本とイスラエルの後を追っているが、その速

度やタイミングは国によりかなり異なる。なお後出2⒝ⅰ②で述べるよ

⑶ 日本は高齢者率が高い分、被害が大きくなりやすいはずであるが、重症

化率は直近でも欧州並みあるいは以下(グラフ2)、累積死亡率もまだ低い

(worldometerと い う サ イ トhttps: //www.worldometers.info /coronavirus/

#countriesのcountriesという項目を選ぶと国のリストが出てくる。Deaths

10Mの項でソートすると2023年5月13日の時点で米国15位、英国20位、ス

ウェーデン43位、ドイツ56位、イスラエル85位、韓国121位、日本129位で

ある)。

陽性者数(検査実施度に左右される)や死亡者数(直接死因ではない例も算

入される)よりもICU患者数が被害指標として適切であろうとして作成した

のがグラフ2であり、このように欧州では(コロナ禍初期には一般に日本よ

りもはるかに被害が大きかったので、一国内で見れば減少傾向にあるもの

の)未だに流行や重症者発生が日本並みといってよい状態にある。

なお2023年5月8日の新型コロナ感染症の5類化に伴い、統計等の断絶

が懸念されるが、医療逼迫については消防庁の救急搬送困難事案数統計(受

入れ照会4回以上かつ現場滞在時間30分以上)などが参考となろう。

総務省

消防庁「新型コロナウイルス感染症に伴う救急搬送困難事案に係る状況調

査について」https://www.fdma.go.jp/disaster/coronavirus/post-1.html

新型コロナウイルス感染症対策の「やめどき」とやめられない理由

197(242)

⑷ 字数節約のためグラフや表の出所は図面に収まる場合にはアドレスを含

む、あるいはサイトのロゴを含む等の便法による。

印刷が不明瞭の場合、本

稿が収録されている紀要レポジトリーhttps://opac.ll.chiba-u.jp/da /curator/から無料で入手できる電子版を拡大いただきたい。

⑸ 札幌医科大学が提供する新型コロナ感染症関連データのチャート化サイ

トで作成したグラフであるが、世界全国といった記載をしても日本以上の

接種をしている国はジブラルタルやチリ、キューバといった(中国製ワクチ

ンを米国製に切り替えるとか、島国なので予防を徹底している等の)事情が

ある数か国に過ぎない。

英国を選択しなかった理由は、本文2.⒝ⅱで述べ

るように英国は追加接種をそれ以前の接種と連続した統計を発表していな

いため、2022年春以降の追加接種による増分が反映されず誤解を招くと考

えられるからである。

グラフ

(4)1 累積接種数(日米仏イスラエル世界)

(5)グラフ2 ICU収容者率(日仏)

《研究ノート》196(243)

うに、発展途上国ではほぼ接種しない、あるいは、流行時のみ接種す

る、という状態にあり、このグラフ上の国々とは全く異なるパターンを

とる。

世界平均はそういった発展途上国と先進国という異質な動きを単

純平均するものである。

接種パターンで欧州に一般的なそれがフランスの動きである。拙稿で

以前検討した英国

(6)がヨリ典型的であるが、接種の山が大きくは2つ、

すなわち、初回接種(2021年前半に米国やイスラエルに続く形で、その時点で接種対象とされた世代全部)と、2021年末から翌年にかけてのオミクロン変異株にあわせての大規模接種とがある。英国ではこの大規模接種の

後に脆弱者向けの限定的な接種を2022年秋に行っているが、全世代を対

象とする大規模接種は行っておらず、将来的に行う予定もない(後出2

⒝ⅰおよびⅱ)。

これらの政策は感染対策上の基本的方針、すなわち、接種を重症化抑止や感染爆発阻止に用いつつも自然感染による免疫獲得を軸とする

(7)ことから導かれたものではないかと筆者は考える。

次に米国の動きであるが、これも欧州のように初回および2021年末か

ら翌年にかけて伸びているがイスラエルやフランスほど顕著ではないこ

と、しかし、2022年秋以降もかなり伸びていること、あたりがイスラエ

ルやフランスと比較してまず目につく。そして接種率が、初回における

欧州や日本の遅れ(ワクチンや接種体制の準備の遅れや国内第3相治験実施

の必要等によると思われる)の時期を除けば、基本としていずれの国より

も低いことも注目に値しよう(後の2.⒝ⅰでも触れるが、接種推進に積極的

な民主党政権下、接種義務化も試みられる反面、反対の動きも強く政治的対

立が深まっており

(8)、米国内のどこを見るかで印象が大きく異なり、また全米で平均すれば先進国の中で特に低い数字となる)。

最後に日本であるが、オミクロン株出現の2021年末ごろまでは他国と

の顕著な相違はうかがわれないが、その後の1年間の動きが特異である。

すなわち2022年春、秋(2.⒜ⅲで紹介する矢野記事にあるように春は脆い。

⑹ 青木浩子「世界保健機関『予防接種副反応の因果関係評価』マニュアル

と新型コロナワクチンについての覚書」[付録] 海外における新型コロナ

ワクチンの接種動向 千葉大学法学論集37巻3号53頁(2022)

新型コロナウイルス感染症対策の「やめどき」とやめられない理由

195(244)

弱者を対象とする限定接種、秋は接種承認された全世代を対象とする一般接

種)と接種したため、ほとんど接種しないイスラエル、秋に限定接種した 欧 州、国 内 対 立 か ら 接 種 が 元 々 進 ま な い 米 国、に 差 を つ け る に至った。

日本については内閣府のワクチンサイトでもう少し詳しく見てみよう。

⑺ 2022年初頭に行動規制を撤廃した英国(抗体保有率)と現時点でも「感染しないことが大事、感染予防」といわれる日本(抗体保有率が2023年2月時点で42.3%。

「新型コロナ感染による抗体保有率 全国で42.3% 厚生労働省」NHK電子版

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/category5/detail / detail_32.html)とには原理的な違いがあると思わざるを得ない。

「欧州はノーガードだが感染問題はおきていない」とまでいうのは誤りで、

現在の日本と欧州とのコロナ感染症上の被害はそれほど違わない。

ただ欧州は初期被害が甚大だったので現在のそれが相対的に軽く感じられる反面、日本では重く感じられるといった、過去の経緯からの受け止め方の違いは

あろう。

ただ問題は更に広い視点で考えられるべきであり、具体的には、

いわゆるファクターXに遡り(陽性者率や死亡率の低いことで知られた日本

が、新型コロナ感染症による死亡率も超過死亡も高まっている(「22年の超

過死亡、11万3千人 前年から倍増、コロナ影響か」共同通信2023年4月

5日

https://news.yahoo.co.jp/articles /92a3a7aea487d9d5833735c7382de68cba02d0a5)のは、海外との比較で日本人が新型コロナ感染症に弱くなっているのか、

それとも死亡発生のタイミング等でそう見えるに過ぎないのか)、長期的に何が最適な戦略であったか(たとえば、仮に日本人の強さが何らかの交差免疫由来でありいわば接種済みの状態にすでにあったのだとすれば、日本では接種を控え自然感染を妨げないほうが得策でなかったか)を将来に向けて考えるべきでないか。

⑻ 「“ワクチン接種義務づけ”禁止 政治的対立深まる 米テキサス州」NHK

電子版2021年10月13日

https: // www3.nhk.or.jp / news / special / coronavirus / world-situation / detail /

usa_04.html, 「バイデン米大統領、新型コロナ2価ワクチンの接種を強く推

奨」JETROビジネス短信2022年10月26日(現時点で二価新ワクチン接種者が2000万人に留まることをうけて、今後最新のワクチンを年1回推奨すること、今回接種も無料であること等を強調)。

表1には白地の項目があるが、4・5回接種が実施される令和4年秋

開始接種(10)が2023年5月7日に終了するまで数字が変動するので書かないのかもしれない(追記(11)。

本稿作成時点では上の終了時点が迫っていたので、近似値ではあるが上の項目を推計してみると次のようになった。

高齢者は5回接種完了者をみても相当減じてはいるものの7割程度の

状況にある(表2 67.5%)。しかし4回接種完了者(22年春接種の高齢者等+22年秋接種の全世代(13)

)は過半数に達していない(表2 46.5%)。

⑼ デジタル庁 ワクチン接種記録システム(VRS)から転載

https://info.vrs.digital.go.jp/dashboard/

表1 日本の接種状況(2023年4月27日)

グラフ3 ワクチン日次接種数と回数(9)

新型コロナウイルス感染症対策の「やめどき」とやめられない理由

193(246)

表1の上部にはオミクロン株対応ワクチン(二価ワクチン)(14)

の接種率を国民全体と高齢者とに分けて示されているが、前者は45%と半数を下回っている。

日本の接種率の高さは、3600万人(高齢者被接種者数を接種

⑽ https: / / www. mhlw. go. jp / stf / seisakunitsuite / bunya / vaccine _ autumn2022.html

⑾ 表1―1(2023年5月10日)

追記、令和5年春開始接種以降は、4回目以降を合わせて「4回目接種

以上」とされた上で空白のままである。

「4回目接種以上」にはこれまでの

4回目接種完了者と5回目完了接種者(4回目完了接種者をすべて含むはず

である)の数を足している(6回目以降もここに足すのであろう)が、そのう

ちに総人口数を上回るだろうか。

追記2 2023年7月7日時点での2023年度春期(脆弱者対象)接種の状況

https://www.kantei.go.jp/jp/headline /kansensho /vaccine.htmlは、国民全体で14.0%、高齢者につき42.9%となっている。

令和5年春期接種でも高齢者に限れば半数程度接種していることになる。

⑿ 日本の高齢者数は約3500万人であり、5本目ですら67.5%というように施設入居者はもちろん在宅でも自治体等やかかりつけ医の勧めに従い高率

で接種しているものと推測される。

⒀ 正確には小児・乳幼児はまだ4回目接種の対象となっていないが、この

世代の接種は低調なので、 仮に加わっても接種率を上げることはあるまい。

表2 表1の空白部分の概数(人口を3回目接種完了者の数による)推計

全体 高齢者

4回接種完了者数 46.5% 83.7%

5回接種完了者数 24.3% 67.5%(12)

《研究ノート》

192(247)率で割った数)いる高齢者のかなりが、病院あるいは地域の勧めに従って接種していることによって確保されているように思われる。

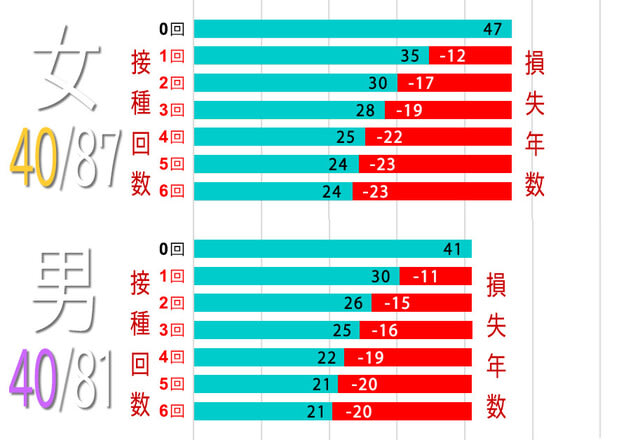

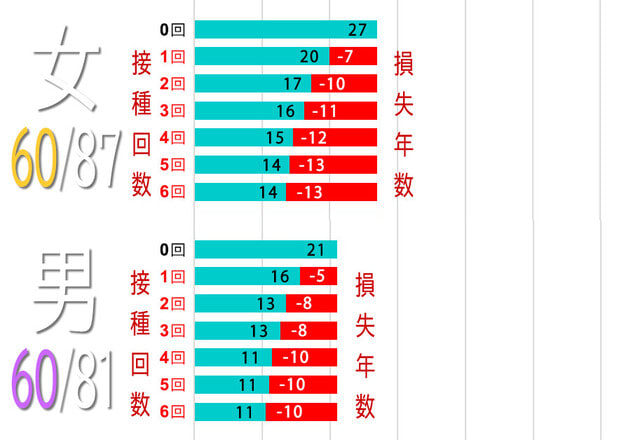

脆弱者(60歳以上、基礎疾患者、その後、医療従事者が追加された)は22年春に4回目を、秋以降に5回目を、それ以外の者(不正確ではあるが「健

康」とする)は22年秋からの接種を4回目として受けることが可能であ

る(ただし、12歳未満の者は接種承認の時期からしてその回数に達しないので除く)(15)。

健康な者は4回目(22年秋接種)接種をどのくらい受けていたの

だろうか(16)。

「生産年齢人口+」(17)

の層(12~64歳(7743.1万人、人口比62%)。

青少年・壮年・中年)の22年秋開始接種完了時点(2023年5月7日)での接種率をみると、3回目まではともかく、2022年度秋開始接種終了時点の4回目接種

⒁ 接種対象者が初回接種者に当面限定されているため(厚労省Q&A「オミ

クロン株対応2価ワクチンの接種は、どのような人が対象になりますか。

https: // www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp / qa /0138.html(2023年5月8日 時点))、表4でいえば3回接種完了者(それ以上の回の接種完了者も含む)が対象となる(ただし乳幼児への接種はこの時点で未だ薬事承認されていない。

厚労省Q&A「初回(1回目・2回目)接種や小児(5~11歳)、乳幼児(生後6か月~4歳)の接種でもオミクロン株対応2価ワクチンが使用でき

るのですか。」https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa /0169.html)と思わ

れる。

表3 表1から導いた「生産年齢人口+」層(青少年・壮年・中年)にお

ける接種率人数(全体-高齢者-

小児・乳幼児) 接種率(7743.1万で計算)

1回以上接種完了者 69,471,594 89.7%

2回以上接種完了者 68,292,726 88.2%

3回以上接種完了者 52,864,918 68.3%

4回以上接種完了者 28,354,130 36.6%

5回以上接種完了者 6,294,466 8.1%

新型コロナウイルス感染症対策の「やめどき」とやめられない理由191(248)種完了者の接種率は表3にあるように36.6%と相当に低い(18)。

おおざっぱにいって「生産年齢人口+」はこの1年間で3人に1人程度が接種し

⒂ 表4 接種回と接種対象

接種条件の複雑さが増しているが、大まかにいえば、3回目までは小児・乳幼児の追加承認があるものの基本は対象者全員接種で明瞭であったところ、4回目以降は制限接種のあとに全員接種が行われ(さらに二価ワクチンの接種可能条件が加わる)、ある人が、いつから何回目をどのワクチンで接種可能かを判断することが難しくなっている(表4は秀逸であるがこれでも接種条件の内容が尽くされていない)。

公表された統計値の分析につい

ても同様である。

⒃ なお、上の表あるいは付随する資料から、各回の接種完了者数から高齢

者・小児乳幼児の数は除けたが、基礎疾患を持つ(人口比で1割程度と推測

される。

「IQVIAジャパン 新型コロナワクチン『高齢者以外で基礎疾患を

有する』接種者は全国で1330万人と推計」ミクスonline2021年3月30日)、あるいは医療従事者等(脚注18で述べるように人口比で6%程度と推測される)であるため5回目を受け得る者の数は不明なので、その調整はできていない(もっとも1回目以降のこの層の接種傾向を読み取る妨げにはならないであろう)。

⒄ 12~64歳を「生産年齢人口+」と括るのは不自然と思われるかもしれな

い(経済協力開発機構OECDは生産年齢人口を15~64歳とするが、12~14歳を含まないほか、接種という公衆衛生の問題と労働人口の問題とは観点を

異にする)が、適切な言葉が思いつかない(実質的には青少年・壮年・中年

をイメージすればよかろう)のでこれによる。

統計表第一表https://www.

stat.go.jp/data /jinsui/2022np/index.htmlで2022年10月1日 時 点 の12~64歳

人口は7743.1万人であった。

アメリカも、イスラエルも、資金が必要なんです!!

日本を植民地から解放して、戦後の賠償金として20京を日本から奪うしかないんです!!

これにより「アメリカ」は再生します!!

トランプと言えども「DS」を滅ぼすことはできません!!

争そうとDS達は、地球を破壊してしまいます!!

証券会社や銀行で、金融商品や株に変えても履歴が残りますから追跡されてすべてをデジタル化で奪い去ってしまいます!!

全ての金融商品、コインをクラッシュさせて人々の資金を奪い去ってしまい大災害を引き起こします。

緻密な金融庁の罠から逃れられるすべはただ一つ!!

それは国家のライフラインに関わるしかもアメリカと組んだ確実な事業に参加することです。

![北朝鮮ミサイル:30分間飛行 新型の可能性 [写真特集2/3] | 毎日新聞](https://cdn.mainichi.jp/vol1/2017/05/14/20170514hrc00m010002000q/9.jpg?1)