中国、石破政権の存続望む日本政府が安定することで中日関係も安定する!!

昨年11月のペルーでの石破茂首相と習国家主席との初の首脳会談以降、同12月の岩屋毅外相の訪中や今年3月の王毅外相の訪日など閣僚級の往来が増えた。

中国は日本人への短期滞在ビザ(査証)免除措置を再開させ、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出に伴い全面停止していた日本産水産物の輸入再開も発表。

懸案を一つずつ解決してきた。

1.中国人訪日客数が過去最高を更新

中国から日本を訪れるインバウンド旅行客数は、本年1~3月累計で236万人と、前年を78%上回る高い伸びを示し、過去最高に達した。

通年での過去最高は2019年の959万人だったが、今年はその年を上回る勢いで伸びている。2019年の1~3月累計は217万人だったのに対し、今年の1~3月はそれを9%上回った。

もし前年比78%増のペースがこのまま続くと、2025年通年では1240万人程度に達し、2019年をはるかに上回る。

それは楽観的過ぎる前提かもしれないが、通年で初めて1000万人を上回る可能性は十分ある。

中国は2020年春以降、2022年末まで厳しいゼロコロナ政策を採用していたため、2020年以降の中国人訪日客数は、2020年107万人、2021年4万人、2022年19万人と極めて低い水準で推移した。

これは中国以外の国々もほぼ似たような状況だった(図表参照)。

資料:日本政府観光局

2023年以降、どの国からの訪日客も新型コロナウイルス感染症の終息を背景に急速に回復したが、韓国、台湾に比べると、中国の回復テンポはやや鈍かった。

円安の影響もあって、2024年通年の訪日客数は、韓国、台湾からが過去最高を更新した一方、中国の訪日客数は2019年のピークを27%も下回っていた。

これは、中国政府が中国の旅行会社に対して訪日ツアーの実施を抑制するよう指導していたことが影響していたと見られている。

2.日本人の訪中短期滞在ビザ免除措置再開の背景

2024年10月に石破政権が発足すると、中国政府の対日姿勢が融和方向に変化した。

石破茂首相が田中角栄元首相を政治の師であると公言していることがその一因と言われている。

田中元首相は周恩来総理との間で1972年に日中国交正常化を実現した。日中関係改善の井戸を掘った人物である。

当時の中国は統制経済から市場経済化へと舵を切ったばかりで、日本からの各種技術支援は中国経済発展の土台作りにおいて重要な役割を担った。

国交正常化交渉において、中国が日本に対して戦後賠償を求めなかったことから、日本側もその姿勢を高く評価し、経済界の主要企業も自発的に対中技術支援に注力した。

こうした良好な日中関係を両国民が喜んだことから、日中国交正常化は中国でも好意的に受け止められた。

特に中国が鄧小平氏のリーダーシップの下、改革開放を推進し始めた1980年代は、日本経済も活力があり、中国が目指すべきモデルは日本の経済発展や企業経営であると考えられた。

そうした時代のいい雰囲気を背景に、当時の日本の映画や歌謡曲のファンは今でも中国人の中に多い。

年齢層としては40代から60代の人たちだ。

田中元首相はそうした時代の日本を代表する国家リーダーであるため、今でも中国での評価は高い。

石破首相はその田中元首相を政治の師と仰いでいると公言しているため、中国側からは温かい気持ちで受け止められている。

それに加えて、昨年11月の米大統領選でドナルド・トランプ候補が勝利し、本年1月の大統領就任以降、米中関係が一段と悪化するリスクが高まった。

中国としては日本が米国寄り一辺倒の姿勢をとることのないよう、対日強硬姿勢を見直したことも一因であると考えられる。

以上のような事情を背景に、昨年11月末、中国政府は日本人向けに短期滞在ビザ免除措置を再開した。

それと同時に、ビザ免除の滞在日数はコロナ前の15日から30日へと延長された。

3.インバウンド中国人旅行客増加の背景

中国側の日本人向け短期滞在ビザ免除措置に呼応する形で、日本政府も中国人向けの観光ビザ発給要件を緩和した。

その内容は、個人の観光マルチビザ取得要件の緩和と団体の観光ビザ滞在可能日数の延長(15日→30日)である。

中国政府もこれに合わせて、中国の旅行会社に対する訪日ツアー実施抑制指導を緩和してきていると見られており、ツアー客も徐々に回復しつつある。

それでも現在の中国人訪日客の中心はリピーターの個人旅行客である。

個人旅行はツアー旅行に比べて費用が高いことが多く、個人旅行で日本に来る中国人の収入はツアー旅行客に比べて平均的に高い。

このため、消費行動も安物の爆買いには走らず、自分自身の嗜好にあった高付加価値の製品やサービスを定期的に繰り返し購入するケースが多い。

そうした中国人は所得水準、教育水準とも高い傾向にあるため、レストラン、ホテル、交通機関等でのマナーもよく、日本人とのトラブルを起こす確率も低い。

最近の日本の報道を見ても、外国人旅行客のオーバーツーリズム問題が深刻化する中で、中国人旅行者のマナーが相対的に良いという評価を目にする。

これは上記のような個人旅行者の特徴によるものである。

4.今後の課題

そうは言っても、今後中国人旅行客と日本人との間のトラブルが問題視される可能性は高い。

第1に、中国人旅行者数が他国からの旅行者数に比べて圧倒的に多くなることが見込まれるため、トラブルを引き起こす比率が高くなくても、件数は最大になる可能性が高いからである。

第2に、日本国内の反中・嫌中感情が依然として根強いため、同じような問題を欧米人が引き起こす場合に比べて、中国人が引き起こせば、メディア等による批判の声が強まりやすい。

一方、両国民の間に根強く残る不信感を払拭するためには両国民間の相互理解を深め、相互信頼を醸成することが重要である。

その土台となるのは両国民の直接交流である。

現在の日中間の往来を見れば、中国人の訪日客は年間1000万人を上回る勢いで伸びているのに対して、日本人の訪中旅行客数は伸びていないと見られている。

日本政府観光局の統計には日本人の訪中旅行客数の統計はなく、中国側の統計も2019年の267万人が最後に公表された数字である。

同年の中国人訪日客数の3割以下である。

こうした状況が続く限り、両国民間の相互理解を促す直接交流の機会の確保は、中国人の訪日旅行者に大きく依存せざるを得ない。

トランプ政権誕生後、米欧の分裂に象徴されるように、世界の分断が深刻化している。

これはグローバル経済における自由貿易や投資関係を後退させ、世界経済のブロック化を招くリスクを高める。

このような事態を防ぐには分断の深刻化を食い止める努力が必要である。

そうした観点に立てば、日中間の国民同士の草の根ベースの直接交流促進はますます重要性を増している。

日本が世界平和のために貢献する姿勢を世界に向けて強く発信するためには、まずは自らが世界の分断を食い止めるために貢献する姿勢を具体的に示すことが重要である。

その象徴的な貢献の形は日中両国民間の相互交流、相互理解、相互協力の促進である。

幸い、中国人の訪日客数は過去最高を上回る勢いで増えている。また、本年初以降、日本人のビジネス関係者の訪中が増加傾向にあるという話もしばしば耳にする。

こうした足元の相互往来の活発化を長期安定的に促進することが重要である。

日中間の往来の持続的増大が日中関係の改善を後押しし、日中関係の改善が日中間の往来増大を促す。

今後、日中両国の首脳往来の早期再開により、両国民間の直接交流が勢いを増し、日中間の相互理解、相互信頼、相互協力のさらなる拡大が世界の分断を食い止める貢献につながることを強く期待したい。

日本で石破茂新政権が発足した。

自民党総裁選では、高市早苗候補を抑えての勝利だった。

岸田文雄前首相は、自らの政策を継承する候補者を支持するといい、最後に石破候補を支持した。

これにより、岸田前首相は、自らの政権を支えてきた、麻生太郎、茂木敏充らと袂(たもと)を分かつことになった。

麻生、茂木は、高市候補を支持していた。

党内「政権交代」としての石破政権誕生

石破政権の成立は、ある意味で自民党内の政権交代をも意味していた。

2000年の森喜朗政権以来、民主党政権の時期はのぞいて基本的に清和政策研究会(旧安倍派、以下清和会)の政治家の政権、あるいは清和会が支持した政治家の政権が続いてきた。

麻生、茂木が支持した岸田政権も、安倍派の一定の支持があってこそ自民党内で多数派を形成できた。

しかし、岸田政権の下で安倍晋三元総理が他界し、政治資金をめぐる問題で清和会は窮地に陥った。

今回の総裁選挙では、清和会は身動きが取れない状態になり、結局、日本会議などの関係者をはじめ保守派が高市候補を支持したものの、岸田総理、菅義偉元総理が石破候補を支持して、石破政権が誕生した。

「派閥」は解消されたとされているが、政治家のグループは残されていることに鑑(かんが)みれば、これは「清和会(系)政権」からの政権交代が起きたということだ。

それを印象付けたことは、石破政権による村上誠一郎議員の総務大臣起用だ。

村上は、安倍政権時代にその特定秘密保護法や安保法制などについて政権に反対し、「安倍晋三は国賊」などと述べて一年の役職停止処分になり、安倍派から強く排撃された人物である。

清和会系政権が長期間続いたことは、既得権益層が形成されていたことも意味する。

石破政権の成立は、この既得権益層への反発への狼煙(のろし)が上がった事件だと見ることもできる。

だが、石破政権がどれほど継続するかについては、さまざまな見方がある。

日中関係「正常化」の基調と戦略的互恵関係

石破政権の誕生は日中関係にどのような意味を持つのか。

清和会は元々保守的な派閥であり、台湾との関係も強固に保ってきた。

しかし、2012年に成立した第二次安倍政権は、特に2014年から日中関係の正常化を進めた。

同年のうちに「四項目合意」に基づいて首脳会談を実現し、2018年5月に習近平国家主席と安倍総理との電話会談が実現し、同月には李克強首相が来日し、同年10月には安倍総理が中国を公式訪問し、関係の正常化が内外に印象付けられた。

他方、国際派の宏池会政権であったはずの岸田政権も、日中関係改善に意欲を見せ、「建設的かつ安定的な関係」といった中国側と共有する言葉も創出し、また日中関係を「戦略的互恵関係」へと位置付け直すところまではできたが、その内容は依然不分明であり、関係性に大きな進展は見られなかった。

米中「競争」関係があり、またウクライナ戦争で国際関係が緊張する中で、岸田政権はアメリカや他の先進国との共同歩調を強化した。

だがアメリカ自身がそうしているように、対中抑止力を高めるためには軍事安全保障能力を高め、同盟国・同志国間の連携を強化するとともに、中国との対話を継続していくことが必要になる。

だが、岸田政権はアメリカほどに中国との首脳交流、閣僚交流の実績を積み上げられなかった。

議院内閣制の日本では首相はもちろん、閣僚も実質的にほぼ全てが選挙で選ばれる国会議員であるがために、「親中」というレッテルを貼られることを恐れ、中国との接触それ自体に抑制的になったと考えられる。

石破茂政権の成立と日中関係

石破政権が成立すると習国家主席は祝電を送った。

そこでは「一衣帯水」(両国が極めて近接していることのたとえ)などといった日中関係を好意的に見る言葉が盛り込まれた。

だが、中国国防部は石破首相の持論であるアジア版NATO(北大西洋条約機構)などには強く反発している。

ただ、石破首相は所信表明演説でアジア版NATOなどには言及していない。

石破首相は、その所信表明演説において、中国について次のように述べた。

「中国に対しては、「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、あらゆるレベルでの意思疎通を重ねてまいります。

一方、中国は、東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試みを、日々、強化しております」。

また「我が国として主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案を含め対話を行い、共通の諸課題については協力する、「建設的かつ安定的な関係」を日中双方の努力で構築していきます」。

これらの言葉は、基本的に岸田政権と同じである。つまり岸田政権の対中政策を継承すると述べたのである。

これは後述するように、岸田政権の積み残した外交課題もそのまま継承することを意味する。

なお、石破総理は「先月には、幼い日本人の子供が暴漢に襲われ、尊い命を失うという痛ましい事件が起きました。

これは断じて看過しがたいことです」とも述べたが、これは中国に対して意見を言うべき時にははっきり言う、ということを示そうとしたものと思われる。

中国側はこの所信表明演説の内容を好意的に受け止めているようである。

たとえアジア版NATOを持論にしていても、靖国神社参拝を公約した高市候補よりも良いと思われたのかもしれないし、台湾の民進党政権との関係性が強い清和会と距離をとっていることが好意的に受け止められたのかもしれない。

日中首脳間の電話会談と石破−李強会談

前述のように、2018年5月習国家主席と安倍総理との電話会談が行われたが、これは最初の中国の国家主席と日本の首相との電話会談だった。

また、この直後に李克強首相が来日したことからも、この電話会談が中国国内における対日関係「改善」へのゴーサインであったと見られる。

その後、菅義偉政権、岸田政権が成立した時にも、習国家主席からの祝電だけではなく、電話会談が行われてきた。

中国では、少なくとも表面的には、日中関係改善のシグナルが点灯し続けているとも言える。

しかし、目下のところ、石破総理に対しては習国家主席からの祝電は打たれていても、電話会談は行われていないようだ。これは中国の関係改善シグナルが止まったということなのか、目下のところわからない。

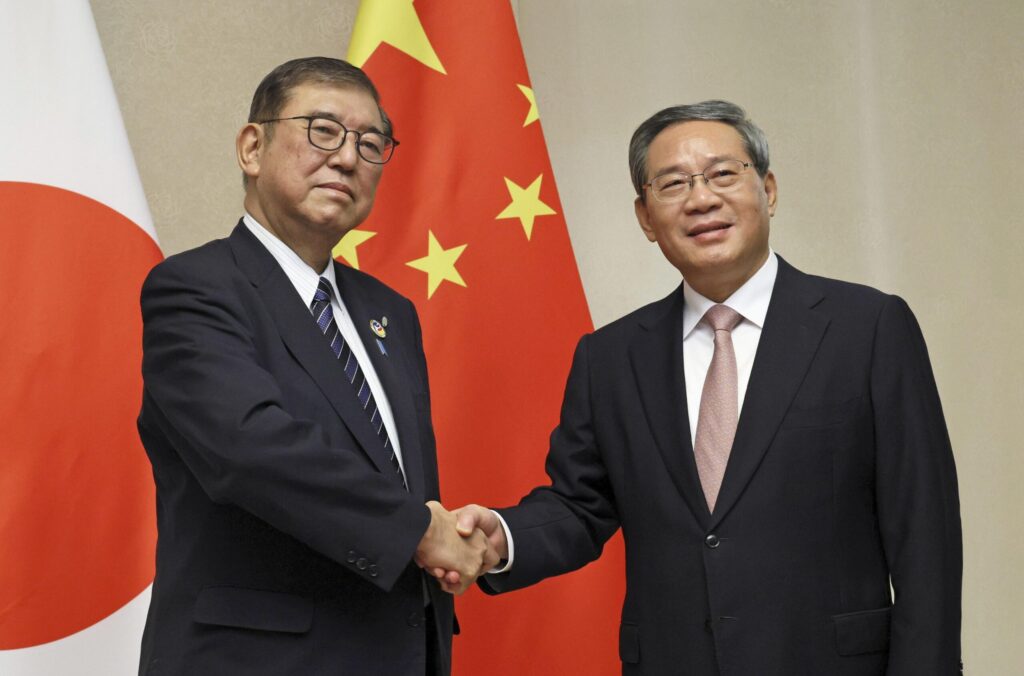

だが、10月10日、ラオスにて石破総理と李強首相との間の首脳会談が実現した。

そこでは改めて「戦略的互恵関係」、「建設的かつ安定的な関係」といった言葉が再確認された。だが、それ以外の会談内容については日中双方の公表内容に相違がある。

日本側は深圳や蘇州の事件、また中国の海洋進出などについての懸念を表明していたとしているが、中国側のそれには見られない。

また、中国側の記録では石破首相が日本にはデカップリングの意図はないと述べたことになっているし、台湾問題について日中共同声明で述べた立場を堅持するとも述べたことになっているが、日本側の公表記録にはそれがない。

いずれにせよ、岸田政権までの対中政策が継承されており、また「戦略的互恵関係」とはいっても具体的にどのような内容をそこに盛り込むのかという岸田政権の課題もまた同様に継承されたということになる。

日本外務省の記録では、「引き続き首脳レベルを含むあらゆるレベルで重層的に意思疎通を重ねていく」ことを両首脳が確認したという。

回復した日中戦略対話などの事務レベルだけでなく、自民党幹事長となった森山裕議員を中心とした日中議連による議員交流が進む可能性もある。

しかしながら、深圳の事件などの影響もあり、日本社会が中国に向ける視線は以前にまして極めて厳しくなっており、選挙を控える石破新政権の中国との関わり方には相当な慎重さが求められるであろう。

台湾の頼清徳政権の課題

石破政権の成立によって戸惑っているのは台湾の頼清徳政権ではないだろうか。

台湾の民進党政権、とりわけ頼総統自身、副総統時代から特に清和会系の政治家との関係を重視してきた。

安倍元総理との関係も深く、奈良での銃撃事件に際しては副総統でありながらただちに来日し、安倍家を訪れている。

その後も、萩生田光一議員ら清和会系の政治家との関係を深めた。

無論、総裁選以前に石破議員が台湾を訪問しているように、数多くの自民党の議員が台湾を訪問して、当時の蔡英文総統や頼副総統と会見している。

しかし、頼総統周辺と清和会系とのつながりは、超党派の議員連盟である日華懇(日華議員懇談会)よりも強い状態にあったと考えられる。

ところが、清和会系の政治家に政治資金問題が発生してから状況が変わり、今回の石破政権では頼総統の「友人たち」の顔ぶれはほとんど見られないのではないか。

自民党の特定派閥、あるいは議員グループとの関係に依存した日台関係の脆弱(ぜいじゃく)性はつとに指摘されてきた問題である。

行政レベルの、それも高レベルの継続性のある制度に基づく関係性、また軍事安全保障、経済安保に限定されない広範な領域の行政対話の制度化実現など、日台関係にはまだまだ多くの課題がある。

民間どうしの交流が極めて活発なだけに、政治、行政レベルの日台関係の再構築が急務だ。これもまた石破政権の課題になる。

だが、石破新政権の外交ビジョンに「台湾」がどれほどの位置を占めているのか不明だ。

安倍政権には台湾政策のビジョンがあったし、菅政権は台湾とのワクチン協力を実施し日台間の信頼関係を深めた。

だが、岸田政権の時期には、日台議員交流も活発で、ウクライナ戦争後に「台湾有事論」はじめ多くの議論が巻き起こり、同盟国、同志国の間で「台湾海峡の平和と安定」という言葉が一層重視されるようにはなったものの、日台政府間関係それ自体に大きな進展があったというわけではない。

果たして石破新政権に台湾との関係に関する絵が描かれているのだろうか。

石破茂政権にとっての「三つの関門」

ただ、石破政権が本格的に始動し、その外交政策の輪郭が浮かび上がるのには少し時間がかかりそうだ。

11月のアメリカ大統領選の結果次第では日米関係の再調整が必要になるし、総裁選で敗れた勢力の巻き返しも十分に考えられる。

また、そもそも石破政権が本格的に始動するには三つの関門を無事にくぐり抜けねばならないと思われる。

その第一は10月末の衆議院選挙であり、第二は2025年1月の通常国会での議論、そして第三に2025年夏の参議院選挙だ。

どのラインが「合格点」なのかは今後定まろうが、この三つの関門を通過することができれば、本格始動に至ることになる。

そもそもそれが可能なのか。

またそれが可能であるとするならば、その過程でどのような対中、対台湾政策を含む対外政策が形成されるのか。

長きにわたった清和会中心の自民党政治からの脱却は容易なことではない。

何を継承し、何を修正、転換していくのか。

まずは岸田政権の積み残した諸課題に着実に取り組みつつ、三つの関門をくぐり抜け、本格始動に備えることになるのであろう。

石破政権、中国「軟化」を評価 「ほほ笑み外交」警戒感も

中国共産党中央対外連絡部の劉建超部長(中央)と握手する、自民党の森山裕幹事長(左)と公明党の西田実仁幹事長=1月14日、北京(代表撮影・時事)

日本産水産物の中国輸出が再開される見通しとなり、石破政権は「大きな節目」(林芳正官房長官)と評価している。

中国は日本の排他的経済水域(EEZ)からブイを撤去するなど柔軟対応を矢継ぎ早に打ち出しており、政権内からは夏の参院選で成果をアピールできると歓迎する声も漏れる。

ただ、中国の姿勢の変化は「米国を意識した動きだ」(政府高官)と警戒感も根強い。

「大変喜ばしい」。岩屋毅外相は30日の記者会見で、日本産水産物の輸出再開に向けた中国との合意を手放しで歓迎。

福島など10都県が輸出再開の対象から漏れたことに触れながらも、「解決の糸口を作れた。残る課題(解消)の大きな端緒になっていく」と楽観的な見通しを示した。

石破政権の日中関係重視は鮮明だ。昨年10月に就任した石破茂首相は同11月に習近平国家主席と会談し、折に触れて訪中への意欲を表明。

同12月の岩屋氏に続いて、今年1月には自民党の森山裕幹事長らが北京を訪れ、6年3カ月ぶりに「日中与党交流協議会」を再開した。

中国も呼応するように対日姿勢を緩めている。昨年11月に日本人向け短期ビザ(査証)の免除を再開。

今月に入って尖閣諸島・与那国島周辺から日本のEEZ内のブイを全て撤去し、日本産水産物の輸入再開にかじを切った。

日本外務省幹部は「石破政権になったことが大きい」と語った。

もっとも、中国が対日融和に傾く背景には、対中強硬策を次々に打ち出すトランプ米政権との対立激化を見据え、日本を引き寄せたい思惑があるとの見方も強い。

日本政府関係者は「中国は欧州やASEAN(東南アジア諸国連合)にも日本同様に働き掛けを強めている」と指摘する。

自民党ベテラン議員の一人は、日米間にすきま風を吹かせるのが中国の狙いだとの見方を示し、「中国の露骨な『ほほ笑み外交』だ。

こうした中国の手に乗れば失敗する」と警告した。 ![]()

自警団を各地に設立して、家族を守れ!!

日本国自立なくして、子供たちの輝かしい将来はない!!

TEL042-365-2728 FAX042-361-9202

住所、氏名。 電話番号を明記の上でFAXでお問い合わせください!!

多くの方たちから「行方不明の子供」の情報が送られてきます!!

敵わぬ敵ではあるが、身を挺して子供たちを守らなくてはならない!!

限りなく美しい国のために、そして民族のために屍と成りても闘わん!!

有志達392名が、参加したいとの希望がありましたが危険が伴いますので一部の方を除いて「声援」だけをお願いしました・・・感謝します!!