カワサキの場合、1980年代の初頭にたった3年間だけ「WGP」の最高峰である2スト「500ccクラス」に参戦するも、結果的には思った成績を上げることが出来ず、

早々に「撤退」を選択をしたカワサキチだったのですが、その後も「市販車改造レース」の最高峰「世界スーパーバイク世界選手権」にはずっと出場しており、

逆に1980年代の後半から1990年代中盤までにはいくつかの優勝も果たし、なかなかの戦歴を獲得していました、しかし途中から「V型2気筒1.000cc」と「並列4気筒750cc」の混走となり、

圧倒的に、V型2気筒1.000ccに有利なレギュレーションとなった事を懸念して、今後のレース活動やマシン開発に関して「どうするか?」社内でも議論してた矢先、

それまでの2スト「500ccクラス」で行われていた「WGP」最高峰レースが、2000年にFIM(国際モーターサイクリズム連盟)が、2002年より「4ストエンジン」へのシフトを発表した事で、

カワサキ・ワークスチームとして、再度この新しい「motoGP」最高峰レースに参戦する事を決定します。ここは大型排気量の「4ストに強いカワサキ」の選択となったんですね。(笑)

ただ、当初はスズキと相互に車両の「OEM供給」を行なっていた為、スズキとの共同参戦として計画されていたのですが、

チーム体制として完全にスズキワークスの「傘下に属するチーム」となる状況だった為、途中でこの契約を破棄し「カワサキ単独」でマシン開発をする事を決定します。

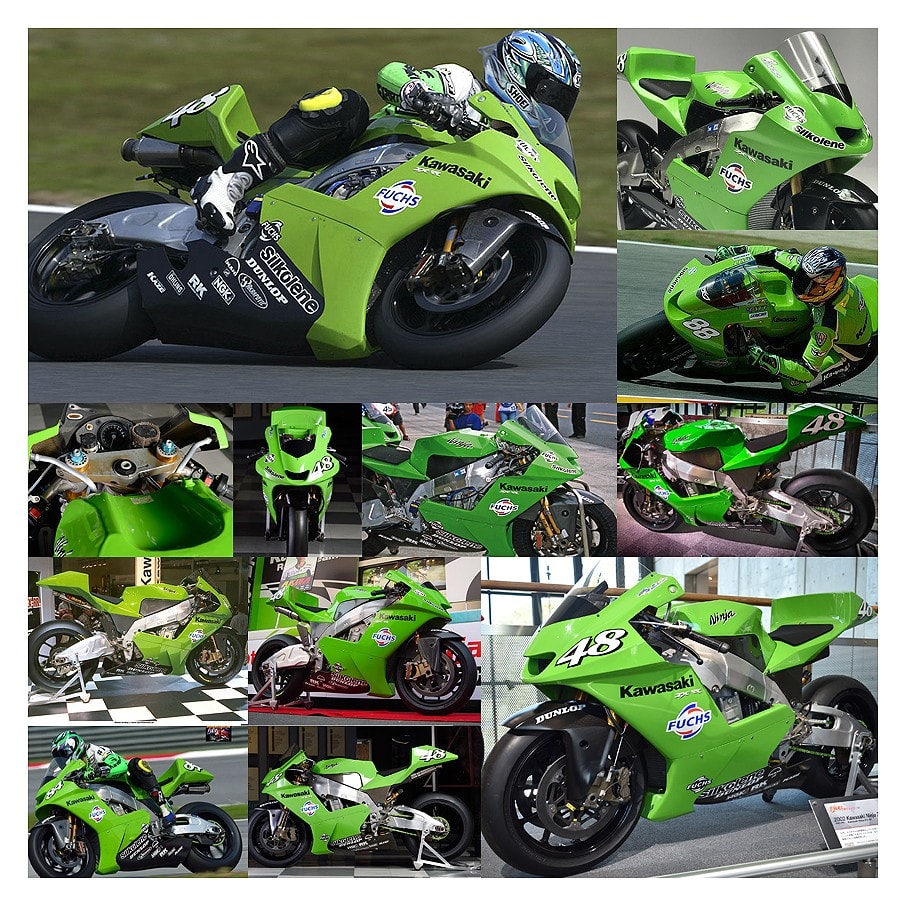

また、その時に「世界スーパーバイク世界選手権」で使っていたベース車両となる「ニンジャZX-7RR」をボアアップしたエンジンと、新開発のフレームにカウリングデザインが施され、

新たに登場したのが、この「ZX-RR(2002年型)」となる訳です。

で、マシンの見た目の特徴は、なんと言っても「クサビ形」のカクカクしたデザインと、往年のチームカラーである「ライムグリーン」がカワサキの復活を表したもになっていました。

しかし、肝心のエンジンは上記で述べたように「世界スーパーバイク世界選手権」で使用してた「ニンジャZX-7RR」のものを1000ccにボアアップしただけのものだったので、

そのポテンシャルは完全に「未知数」と言う状況でもありました。

もちろんこの「motoGP」元年の2002年シーズンは、他社のチームに置いても同じ条件だったので「どこのマシンが速いのか?」幕を開けてみなければ分からない状況でもありました。

ただ、カワサキがこの年の参戦(13戦目)を果たすまでの状況を見るに、ホンダワークスの「RC211V」が、かなり有利にレースを運んでる感はありましたけどね。(笑)

で、待望の2002年シーズンの終盤にあたる第13戦「日本パシフィックGP(ツインリンクもてぎ)」より「華々しくデビュー」するカタチとなり世界が注目する中スタートするのですが、

レーシ内容は散々で、唯一のライダーであるカワサキの秘蔵っ子「柳川明選手」は初戦リタイヤと共に負傷し、その後代役を果たす「アンドリュー・ピット選手」も最下位を走ると言う、

カワサキワークスとしては「惨敗」な結果としてこのシーズンを終える事となります。

この結果に対する問題は「motoGP」のために開発したエンジンで無かった事と、大柄な車体にあった様です。また、キャブ(インジェクション(ケーヒンFCR-i))が使用されていたのですが、

これは、全開時にスロットル内に抵抗物が残らないという利点があった代わりにセッティングが難しく、サーキットに対して最適なマシンにならなかった事もあげられてた様です。

また、廃棄効率を考慮したマフラー(アンダーシートマフラー)も思ったほどの性能を発揮してくれず、完全に設計ミスと言ってもいいくらいの状況だったんですよね。

その後のカワサキに関してはまた述べるとして、この「初年度」に関しては「完全に失敗」と言わざる得ませんでした。(笑)

更に2003年は2台体制となり、誤ったパーツに関しては改善したにも関わらず結果として思った様に開発が進まず、本格的に体制が確立したのは2004年シーズンからと言ってもいい感じがします。

とりあず、2002年の初年度にあったこのカワサキ「ZX-RR(2002年型)」ですが、今見ても「模索の跡」が思いっきり伺えますね!(笑)