2013年10月9日は、北海道以外の全国各地で気温が平年よりかなり高くなり、季節外れの暑さになりました。埼玉県南部でも、午後は風がかなり強く、真夏のような蒸し暑い日になりました。

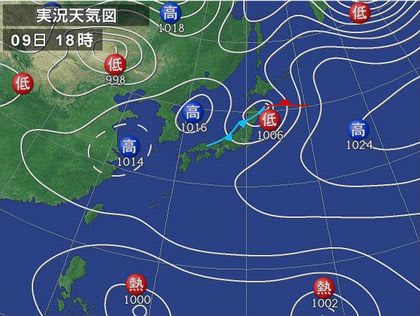

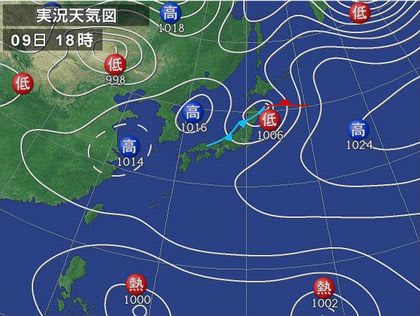

台風24号が朝に日本列島沿いの山陰から近畿沖を東寄りに進み、午前9時には石川県の能登沖で温帯低気圧に変わったそうです。さらに、北側の日本海を進み、その温帯低気圧に向かって、南側から暖かい空気が流れ込んだうえに、晴天による日差しが加わり、各地の気温が上がったそうです。

新潟県糸魚川市の一の宮という場所では、午後1時53分に気温が35.1度(摂氏)まで上がって、10月としては観測史上、初の猛暑日となりました。10月としては全国で最も高い気温を更新したそうです。

北陸地方では、強い南西の風が吹いたために、その風が山を吹き降りる際にフェーン現象が起こったとみられており、季節外れの厳しい暑さとなったと推測されました。

この結果、10月9日正午に、富山県の南砺市と下新川郡朝日町で、それぞれ気温が34.3度(摂氏)まで上がり、季節はずれの暑さになりました。

今年の秋は日本に到来する台風が多く、今回の台風24号は10月に日本海沿いの通過するという異常気象が起こった原因が、地球温暖化なのかどうか、しっかり分析してほしいです。

地球温暖化が進むと今後、どうしたことが起こるのか科学者の方々に分析・解析をしっかり分析して、いろいろと警告してほしいです。

台風24号が朝に日本列島沿いの山陰から近畿沖を東寄りに進み、午前9時には石川県の能登沖で温帯低気圧に変わったそうです。さらに、北側の日本海を進み、その温帯低気圧に向かって、南側から暖かい空気が流れ込んだうえに、晴天による日差しが加わり、各地の気温が上がったそうです。

新潟県糸魚川市の一の宮という場所では、午後1時53分に気温が35.1度(摂氏)まで上がって、10月としては観測史上、初の猛暑日となりました。10月としては全国で最も高い気温を更新したそうです。

北陸地方では、強い南西の風が吹いたために、その風が山を吹き降りる際にフェーン現象が起こったとみられており、季節外れの厳しい暑さとなったと推測されました。

この結果、10月9日正午に、富山県の南砺市と下新川郡朝日町で、それぞれ気温が34.3度(摂氏)まで上がり、季節はずれの暑さになりました。

今年の秋は日本に到来する台風が多く、今回の台風24号は10月に日本海沿いの通過するという異常気象が起こった原因が、地球温暖化なのかどうか、しっかり分析してほしいです。

地球温暖化が進むと今後、どうしたことが起こるのか科学者の方々に分析・解析をしっかり分析して、いろいろと警告してほしいです。