長野県佐久市今井にある小諸発電所第一調整池にマガモなどの水鳥観察に行った時に、人気が高いミコアイサなどに運良く出会いました。その話の続きです。

この小諸発電所第一調整池は、千曲川と滑津川の合流点にある大きな遊水地です。

千曲川の川幅はかなり広いです。

この“小諸発電所第一調整池”は、昔、長野県にあった地方の発電会社が、千曲川や滑津川から水を取り入れて、下流にあった小諸発電所に水を送って発電していた調整池の名残りです(その後に東京電力に買収されているようです)。

小諸発電所第一調整池は、いくらか変形した(いびつな)五角形の大きな池にです。

この小諸発電所第一調整池では、一番多く住み着いているのはカルガモです。カルガモは広い範囲に分散して過ごしています。

カルガモたちは、お互いに距離を保って、分散しています。

カルガモとコガモ(のオス)も、割と近くで過ごしていました。

頭の部分が茶色の羽根模様になっているホシハジロのオスです。カルガモの群れの中に、1羽のホシハジロが浮かんでいます。

遠くの水辺では、ホシハジロのオスなどが飛び上がりました。水面の上を旋回して飛んでいます。

水面から飛び上がる動作を始めたカモの仲間です。この“カモ“の種類は不明です。

水面を蹴って飛び上がるための助走に入る動きを見せているカモ類の1羽です。

小諸発電所第一調整池は、川幅がかなり広い千曲川沿いに位置しています。

小諸発電所第一調整池の横にある千曲川は、南東から北西方向に流れています。その西側の先には北アルプスの峰嶺の白い冠雪が見えています。

槍ヶ岳の尖った独特の山頂部が見えています。

小諸発電所第一調整池のカモ類などを観察する、やや丘形状の部分にセグロセキレイが数羽、歩き回っています。

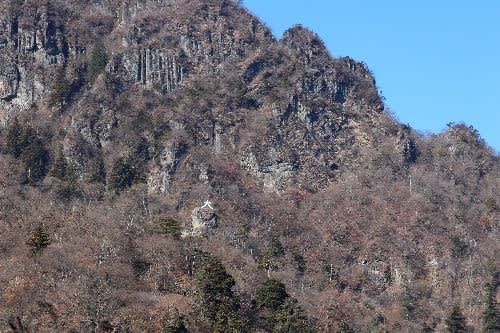

小諸発電所第一調整池の南側には霧ヶ峰高原の中にある車山(標高1925メートル)がそびえています。

車山の山頂はまだほとんで冠雪していません。冠雪すると、白い帽子をかぶったような姿になります。

晩秋・初冬の青空の広がる天気の下で、小諸発電所第一調整池では、カモ類を中心に水鳥たちを観察しました。

この小諸発電所第一調整池は、千曲川と滑津川の合流点にある大きな遊水地です。

千曲川の川幅はかなり広いです。

この“小諸発電所第一調整池”は、昔、長野県にあった地方の発電会社が、千曲川や滑津川から水を取り入れて、下流にあった小諸発電所に水を送って発電していた調整池の名残りです(その後に東京電力に買収されているようです)。

小諸発電所第一調整池は、いくらか変形した(いびつな)五角形の大きな池にです。

この小諸発電所第一調整池では、一番多く住み着いているのはカルガモです。カルガモは広い範囲に分散して過ごしています。

カルガモたちは、お互いに距離を保って、分散しています。

カルガモとコガモ(のオス)も、割と近くで過ごしていました。

頭の部分が茶色の羽根模様になっているホシハジロのオスです。カルガモの群れの中に、1羽のホシハジロが浮かんでいます。

遠くの水辺では、ホシハジロのオスなどが飛び上がりました。水面の上を旋回して飛んでいます。

水面から飛び上がる動作を始めたカモの仲間です。この“カモ“の種類は不明です。

水面を蹴って飛び上がるための助走に入る動きを見せているカモ類の1羽です。

小諸発電所第一調整池は、川幅がかなり広い千曲川沿いに位置しています。

小諸発電所第一調整池の横にある千曲川は、南東から北西方向に流れています。その西側の先には北アルプスの峰嶺の白い冠雪が見えています。

槍ヶ岳の尖った独特の山頂部が見えています。

小諸発電所第一調整池のカモ類などを観察する、やや丘形状の部分にセグロセキレイが数羽、歩き回っています。

小諸発電所第一調整池の南側には霧ヶ峰高原の中にある車山(標高1925メートル)がそびえています。

車山の山頂はまだほとんで冠雪していません。冠雪すると、白い帽子をかぶったような姿になります。

晩秋・初冬の青空の広がる天気の下で、小諸発電所第一調整池では、カモ類を中心に水鳥たちを観察しました。