こんにちは!

日本はお盆ですね。

この記事では、皆さんにお伝えしたい

・『キズキ共育塾』という場

・今後の活動予定

についてつづらせてください。

『キズキ共育塾』という場

現在、東京4校・大阪1校・スカイプ授業と展開する

「不登校・中退・ひきこもり・再受験など、

もう一度勉強したい人のための『キズキ共育塾』」。

最近は、大阪吹田市で、低所得家庭向けの塾も始まりました。

ウェブサイトhttps://kizuki.or.jp/

随時更新されているコラムも秀逸ですよ。

この『キズキ共育塾』にて、

カウンセリング等の研修後、

今月8月から、講師として、生徒さんを担当しています。

キズキ共育塾での講師は、

カウンセラー&学力を伸ばすといった役割を担います。

先月、本を出版されました、

『キズキ共育塾』の代表の安田祐輔さんの思いにも、

https://kizuki.or.jp/aboutus/president/

とても共感しています。

著書:『暗闇でも走る 発達障害・うつ・ひきこもりだった僕が不登校・中退者の進学塾をつくった理由』

恵まれない家庭環境で発達障害を持ちながら育ち、

海外の極貧地域での暮らしを経て、

「人はどんなに貧しくても、お金や暮らし向きによってではなく、尊厳によって生きている。それを守る仕事がしたい」

という気持ちが活動の源になっているということ。

何度でもやり直せる社会を築きたい、

そして、日本に、「希望」を取り戻したいと。

尊厳についての記事:

・米国士官学校教育長によるパワフルなスピーチに思う。私達は子供の「尊厳」を忘れてやしないか?

・「子どもと親は対等」というアドラー心理学の言説について&「しつけの原点」とは?

・大学受験を終えた高校生に送りたい言葉&学業成績や試験の点数以外を評価するシステムで救われる子達

・『オールアバウト』寄稿:本当に正しい「叱らない育児」が上手くいく秘訣3つ&「叱る」でも「言いなり」でもない方法を身に着ける

また、現場スタッフのみなさんも

様々な困難を通られてきた方々が多く、

素晴らしい職場です。

不登校や引きこもりについては、

以前から、何度か書いてきましたように、

私自身も、中学高校と、そうした傾向がありましたし、

また、米国で凸凹のある子どもたちを育てる中、

多様な学習環境のあるシステムに、

随分と、救われてきました。

アメリカには、

「不登校」という言葉はありません。

通常の学校にフィットしないならば、

各種チャータースクールやホームスクールなど

様々な選択肢があるためです。

通常の学校に行かないとしても、

「こちらが合わないなら、あちらにしよう」

ただ、そうした選択があるのみ。

そうして、

学校に行けない親子が、

「罪悪感」や「挫折感」を感じる必要もなく、

自分によりあった場で、

前向きに、力を伸ばしていくことができます。

そうした、

多様な選択肢のあるシステムの方が、より自然、

みなさんも、そう思いませんか?

今回、日本で暮らすことになり、

日本の通常の学校システム以外の選択をする、

または、せざるをえない子や方々の、

少しでもお役に立てたら、

という気持ちから『キズキ共育塾』さんのスタッフに加えていただきました。

『キズキ共育塾』の門をたたかれる子や方々が、

健やかに、「具体的・現実的な力」をつけていけますよう、

尽力していきます。

そして、より多様な学習の場が

これからも増えていくことを願っています。

「不登校」関連の記事

・子どもが前のめりで探究を始める場とは?&「不登校」というレッテルが必要ない教育システム

・京都での「ギフテッド応援隊」の集まりに思う「通常の学校にフィットしない子」が伸びる場とは?

・「ハイリーセンシティブチャイルドにとって完璧な学校とは?」HSCを育てる世界中の親御さん達が描く理想

・「日本の伝統的な学校スタイル」の特徴って例えば何でしょう?「そうしたスタイル」に合わない子が伸びていく場とは?「プログレッシブ教育」トレーニング始まりました

・精神科医清水將之氏へのインタビュー記事、「不登校」とは今の学校が「おかしいと疑問を持つ子が割りを喰っている」状態という指摘に納得

・「ちきりん『学校は不利な人をより不利にする場所』 イケハヤ『まだ不登校で消耗してるの?」について思う

・『ひといちばい敏感な子』を訳した明橋氏が訳書の冒頭に書かれている言葉に思うこと

・朝日デジタルの記事に思う、多様な学習スタイルを選べる教育システムでは「不登校」なんて存在しない

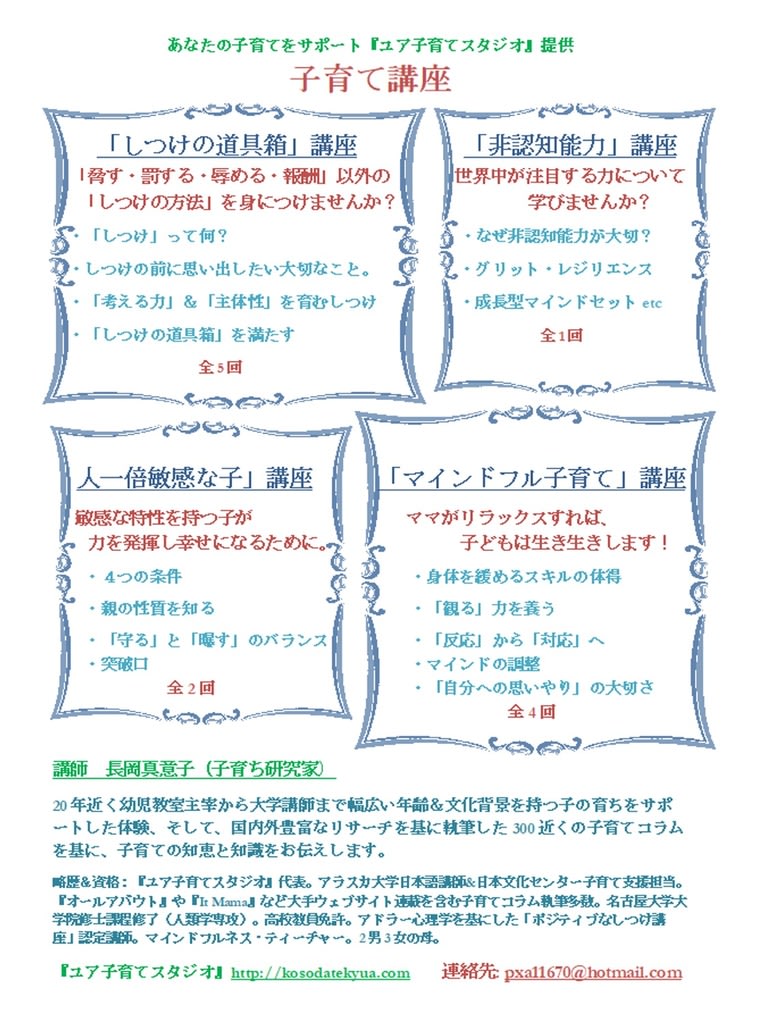

今後の活動予定

次のような活動を計画中です。

1.子育ての話し場

異なるテーマについて、

探索し、話し合う場です。

週に1回を考えています。

テーマ:子供との関わり方、ひといちばい敏感な子、マインドフル子育て等

2.ユア・スタジオ for Kids

日本語や英語での遊びを通し、

考える力と健やかな心の土台を築く幼児向け教室。

非認知能力の育成を意識しつつ、

料理・工作・ゲーム・科学実験・“世界旅行”等を楽しみます。

既に、

幼児さんの個人レッスンを申し込んでくださった方々もいるのですが、

日程と場所について、調整中です。

今では、毎日のようにお話ししている、

「子育て・子育ちについて考えたい」という方々が集まるチャットの場でも、

日々、多大なる気づきや、現実的なアドバイスをいただいています。

3.子育てコラム執筆

本数を減らすことになりますが、

こつこつと続けていきますね。

また、名古屋のCBCラジオにて、

夏休みの宿題等についてお話させていただいたものが

8月20日(月)の16時35分頃から7分ほど放送される予定です。

宿題を通し、子育て全般について、思い出していきたいこともお話しました。

機会のある方、どうぞ聞いてみてください!

写真で見る日本生活:

児童館でカブトムシをもらってきましたよ。

近所のアンゴラ出身の女の子たちとわいわい百均へ行って、

家や餌やら整えました。

家族が増えましたよ、カブトムシのトミーです。

巣鴨の盆踊り。

屋台のかき氷!

毎週、渋谷の雑踏を歩いて、

次女と三女の陸上クラブの練習へ。

夜も。

このクラブ、年中休みなし。

週に4回、陸上大好きっ子たちが日夜励んでます。

夫滞在中の、金沢の祭。

中目黒の「よさこい祭」

長女の誕生日には、本人の希望で海へ。

逗子!

最高でした。

みなさん、喜び見出す夏を!