Information

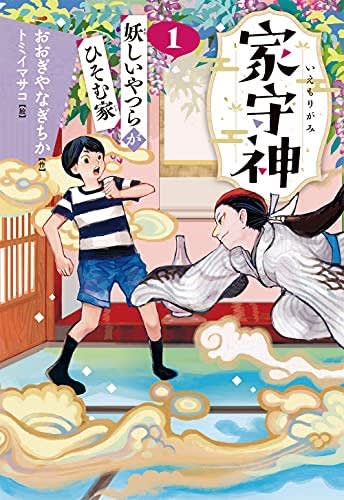

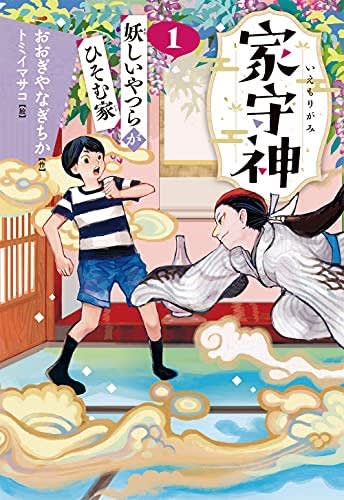

『そこに言葉も浮かんでいた』(新日本出版社)『アゲイン アゲイン』(あかね書房)『わくわくもりのはいくえん はる おともだちできるかな』『みちのく山のゆなな』(国土社)『ファミリーマップ』、エンタメシリーズ『家守神』1~5巻、『おはようの声』幼年童話『ヘビくんブランコくん』『オンチの葉っぱららららら♪』、短編集『友だちの木』・歴史物語『アテルイ 坂上田村麻呂と交えたエミシの勇士』他、好評発売中です。各種ご依頼は、左側のメッセージからお願いいたします。

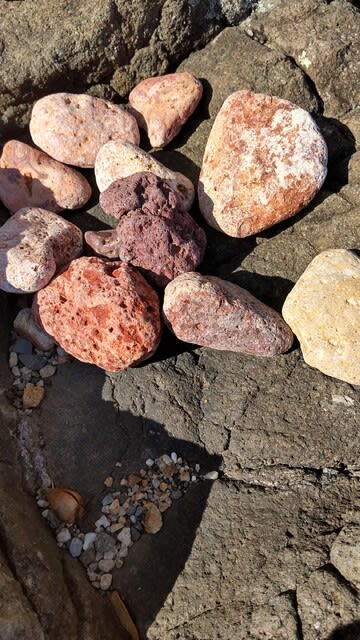

水晶!

水晶! 瑪瑙かな?

瑪瑙かな? いろいろです。

いろいろです。

上が桜、下の小さいのが百日紅です。

上が桜、下の小さいのが百日紅です。 幹がつるつる

幹がつるつる

(これは、9月のサルスベリ。7~9月の間100日も咲き続けるので、百日紅)

(これは、9月のサルスベリ。7~9月の間100日も咲き続けるので、百日紅)

こっちが、ススキ。株になってます。

こっちが、ススキ。株になってます。 オギです。

オギです。 ススキです。

ススキです。