抱きしめたくなるほど愛おしい物語です。

『ぼくとあいつのラストラン』(ポプラ社)で椋鳩十賞を受賞された佐々木ひとみさんの満を持しての2作目。

町のくらしは人が主役だけど、

黒森はそうじゃない。

天気とか、季節のめぐりとか、

古くからのしきたりとか、祭とか、

人は、いろいろなことに

心をくばりながらくらしている。

--何十年も、何百年も昔から。

大昔からとぎれることなく続いている。

目には見えない流れのなかに、

今、この黒森はある。

冒頭にあるこの詩のような一説に(一部抜粋するつもりが半分くらい書いてしまいました)、まず心を奪われました。ぐっと鷲づかみされたような感じ。ここに紹介するにあたり、文章をつなげてみたけれど、やっぱり違う。このゆったりとした行間が必要な言葉の連なりです。縦書きにできないのが、残念でなりません。これが縦書きになっていて、その下には黒森の全景がイラストで描かれているのです。でもこれは、プロローグ、すばらしいのは本編です。

この黒森に住むおじいちゃんちで、鳥追い祭りを手伝うことになった歩(あゆむ)。そこで歩は、ドラゴンと出会います。歩のおじいちゃんは、一度はすたれた鳥追い祭りを復活させました。鳥追い祭りの意味は、鳥を追い払うのではなく、収穫の時期に、鳥を追い払うくらいの豊作でありますようにという願いの祭りです。そしてドラゴンとは……。

ネタバレ禁止なので、これ以上は書きません。ここは佐々木さんの故郷です。故郷をこよなく愛する佐々木さんの熱い思いが生み出した物語です。

一年の始まりである小正月には、新しい年を厳粛に迎えた後、神様がもどられ、人がこれから農作業をし、暮らしていくためのいろいろな行事があります。どんど焼き(左義長、塞の神)、繭玉、成る木責め。このような行事が日本中にあることを、私も俳句をやるようになって学びました。神様と自然に守られているこの日本人の心をなくさないようにしていきたいです。

私にとっては、物語を書く上で、大事なことを、たくさん感じることのできる一冊でもありました。ひとみさん、おめでとうございます。そしてありがとうございました。

ジャン

ジャン

子どももいますね。和賀川。

子どももいますね。和賀川。 遠くに薄く早池峰山が見えます。

遠くに薄く早池峰山が見えます。 バーンと。

バーンと。 カラフル

カラフル 地吹雪防止フェンスも閉じました。

地吹雪防止フェンスも閉じました。

二宮金次郎さんもいました。

二宮金次郎さんもいました。

土がついていて、洗うのが少しめんどうです。

土がついていて、洗うのが少しめんどうです。 おまけ。赤大根。酢漬けにしました。

おまけ。赤大根。酢漬けにしました。 カモメ

カモメ ?

? ??

?? 東京の家から明け六ツすぎの空

東京の家から明け六ツすぎの空 岩手の明け六ツすぎ。タマネギ畑

岩手の明け六ツすぎ。タマネギ畑 降ってきましたよ!

降ってきましたよ!

夕日に輝いて。ちょっと異国風?

夕日に輝いて。ちょっと異国風? 内部。

内部。

渋滞だ~。

渋滞だ~。

小学生が作った案山子

小学生が作った案山子 夕方、散歩途中で見えた富士山

夕方、散歩途中で見えた富士山 ペットボトルを撮りたかったわけではないのですが。

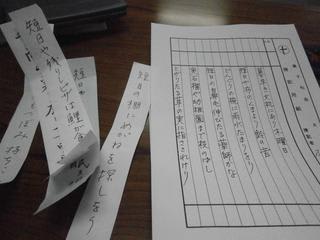

ペットボトルを撮りたかったわけではないのですが。 短冊と清記用紙

短冊と清記用紙 11・8~26 URESICAにて

11・8~26 URESICAにて 宮城県鳥の海付近(町の跡)

宮城県鳥の海付近(町の跡)