本日の西日本新聞より

17日の西日本新聞より

去年の2月にはツルが糸島に来ている金貞さんの写真が西日本新聞に紹介されていました。金貞さん大活躍ですね。

http://blog.goo.ne.jp/itoitoisland/e/a0333759938c7b56887ea2f55ceba62e

本日の西日本新聞より

元寇船の仮想現実装置の乗船体験というのに、めちゃ興味があります。

チャンネルを変えたら、TVQの出川哲郎の「充電させてもらえませんか」という番組で糸島が出てきました。

この番組は初めて見ました。それまでは全く関心が無かったのですが、糸島が出てくると、ぐっと興味がわくものですね。出川哲郎さんといっしょにツーリングしたのがずんの飯尾和樹さんでした。あとひとり、番組のプロデューサーみたいな人も同行していて、3人の電動バイクツアーみたいです。一回充電すると14キロ走れるみたいで、充電切れしたところで、どこかのお店や民家か会社で充電させてもらいながら、そのお店などをロケをするみたいでした。とにかく良く食べていました。全国ネットの番組だと思うので、番組で糸島が湘南に似ていることも含めて、東京の不動産屋さんにアピールしたかもしれません。

最初に小学生の野球部と1打席だけの勝負から始まりました。松井秀喜と同級生のコーチがいる少年野球チームに出会っていました。この番組の人気なのかどうか知りませんが、子供たちは大騒ぎでした。出川さんも飯尾さんもいじりまくられて楽しそうでした。子どもさんの出川さん人気はすごいものを感じました。

この野球のロケ1時間前に船越漁港のカキ小屋を訪問されていたようです。しかも、僕もお会いしたことがある「のぶりん」さんのカキ小屋で舌鼓を打っていらっしゃいました。

この後二見が浦付近の天使の羽の絵の前で記念写真を撮っていました。お勧めはジャンプして撮ると本当に飛んで見えます。でも、二見が浦で夫婦岩が一度も出てこなかったので不思議な感じでした。そういうところを見ると下調べや仕込みをしていない、いきあたりばったりの運任せ感を少し感じました。しかし、番組をある程度充実させるためにスタッフは少し仕込んでいるのかもしれませんが、観光ポイントより、出演者の気にとまったところで撮影に集中しているのかもしれません。明らかに別の日に撮った映像が挿入されたりして、少しでも番組を良くしようという姿勢は感じました。

カフェの「PALM BEACH」で海を見ながらのまたの食事タイムです。食事情報を大事にしている番組のようです。

糸島のサンセットロードを走っているわけで、海岸が続きます。

たぶん「ざうお」さんの横のところにあるブランコでしょうか?

今津大橋を抜けると今宿なのですが、残念ながらこのドローンで撮った今山の風景が出てきただけでした。ドローンで撮った空撮シーンが何カ所かありました。そういうのは糸島向きです。こうしてみると今宿は結構な街に見えます。かって今山の手前側の住宅地のところにもう一つ山があったなんてみんな知らないでしょう。、僕以外そんな見方で見ている人はだれもいないでしょうね。そろそろ、クロツラヘラサギが渡ってきて、この今宿大橋の向こう側の瑞梅寺川の中州にやってくるころです。

糸島半島を抜けて次に出てきたのは愛宕付近の珈琲屋さん「珈琲童子 珈童」さんで、なぜかロースカツサンドを頼んでいました。カツの肉を切って揚げるシーンが挿入されていました。珈琲は全然出てきませんでした。ずいぶんボリュームのあるものばかりを食べる番組だなあと思いました。

日が暮れて、出川さんたちは長浜ラーメンを食べることに。

エンディングに中洲の屋台に行って、他のロケで来ていた、華丸大吉とTOKIOの松岡くんと遭遇したところで番組は終了していました。

後日にドローンで撮った絵が挿入されたり、糸島の魅力を散りばめられていました。出会う人との交流が時間が無いのであまり深い話はないのですが、天気が快晴でないけど、それでも糸島は明るい人が多いしいい感じでした。明日は福岡マラソンで走るコースも一部含まれていました。

今日午後、窓を開けて咳が止まらないときがありました。おそらく黄砂が来ていると感じます。

明日福岡マラソンで走る人は、水を補給して、のどを乾燥させないようにご注意ください。

ランナーの皆さん頑張れ!!

以前にも告知しましたが、http://blog.goo.ne.jp/itoitoisland/e/a091d2b880c51d440f56b472ba3027df

30日の西日本新聞より

主催者さんのブログにイベントのことが。

イベントチラシがこちらから閲覧できます。

マンポーの方の、正倉院にある短柵状の木に書かれた最古の戸籍の記録が糸島のものでだときたことがありますが、それが嶋(志摩)群かわべりの戸籍のことではないかと思います。「かわべり」って一体どこら辺を指しているのでしょうね。どの川なんでしょうね。

昨夜14日放送された、TNC「土曜夜おとななテレビ」の中で9月30・10月1日に行われた糸島市民まつりのグルメグランプリの優勝は糸島ラーメンゆうゆうさんの「糸島メンマラーメン」でした。

糸島産ラームギという小麦を使った麺で有名な、糸島ラーメンゆうゆうさんが優勝されていました。おめでとうございました。

さてグルメグランプリは第一次審査の市民祭りの参加者の投票でベスト5が決まり、第2次選考で糸島にふさわしい商品とか糸島への貢献度とかを考慮してグランプリを選考委員が決めるというシステムらしいです。僕は第2次選考は政治的なにおいがして、いらないような気がします。それか、逆に今やっている糸島度を検討した第2次審査を経た商品をエントリーして、まつりで市民がグランプリを決めるという流れの方がフェアな感じがして、この方が市民まつりにふさわしいのでは。しかも、例年同じお店ばかりがエントリーされている感じがして、なんか閉塞感を感じます。部外者枠を設けて、糸島市内の店舗ではないが、糸島の食材を使っている外部の(外国のお店でもOKにしちゃえば)お店も参加できるようにすれば、糸島製品の情報発信やに販路を広げることや地元では考えもつかない新しい糸島料理が生み出され発表され、市民に新しい料理アイデアの種が広がることにもつながり、こっちの方のやり方がいいと思います。このグルメグランプリにエントリーされているお店は、他のたくさんある糸島のイベントにも常連で出店されているところが多いです。実行委員の方はものすごく苦労をされて現在があると思うのですが、いつも同じお店ばかりで飽きたという印象です。結果的に、まつり未来を考えるなら、もっと新しい人や若い人やよそものの血が糸島のイベントに入ってくるほうが、糸島の発展につながると思います。

案内人はぐっさんこと山口智光さんと、ゲストは、今回初めて知りましたが糸島に別荘をお持ちのピーターさんでした。

この番組はバイクツーリングに良いところを紹介しているみたいでした。今回は二丈パーキングエリアから北東に海岸線を走って夫婦岩までのコースでした。

きっと糸島はバイカーの人たちにも魅力的なところだと思います。僕が行ったことがあるところでお勧めは「DOVER」さんです。お店の改修もドーバーさんご自身でなさってます。ハワイ時代にはアメリカのテレビドラマ「LOST」に作品がいくつか使われていて、国際的に活躍されているアーチィストさんです。

シノちゃんボイスで以前取材させていただきました。「愛がイチバン」というのがドーバーさんの哲学のようで、糸島の自然を愛し、人を愛していらっいます。子どもさんの絵画教室もここでされています。子どもたちは生き生きと伸び伸びと自由に、そして楽しそうに何枚も絵を描いていましたよ。この教室で学ぶと絵で自分らしさを表現できる子になると思います。

シノちゃんボイスの記事にリンクを貼ろうとしたらアップしてなかったみたいです。ドーバーさんごめんなさい。ここにアップさせていただきます。

http://doverartschool.com/artdover

今宿のヒッポー製パン所さんの店内にもドーバーさんのオリジナルの亀のシリーズの作品が飾ってありますよ。

さすが西日本新聞さんです。本誌の左はしのイベント情報より、詳しくてまとまっています。

今回6個10月・11月のイベント情報をスキャンさせていただきました。開催日順です。

参加人員に制限があるのは石窯ピザのイベントだけのようです。

宮本常一さんは二丈町の自然農農家さんにとっては身近な人だと聞いています。どんな話が聴けるのでしょうか?

各イベントで知り合いを増やしてください。そして、いろいろな体験した話や意見を聴いて、自分のいろんな話を顔を合わせてしてください。

きっとSNSとはまた違った実感を感じるコミュニケーションをしてください。

幸せとは「仲良くなること」です。

実感のある友達作りをしてください。

今日NHKで「ザ・ベストテン2017」というドキュメンタリーのテレビ番組のコンテストで優秀賞を受賞した作品を放送していました。その中で東海テレビ制作の「人生フルーツ」という建築家津端修一さん、英子(ひでこ)さんご夫婦の人生と最晩年の様子が紹介されていました。このドキュメントを以前に一回見ていたのですが、今回また見て、もう一回感動してしまいました。

修一さんは1960年代の戦後の高度成長期に日本のあちこちに建ち始めた団地の建築計画の設計していた建築家で、団地の中に雑木林や、ビオトープをいれた自然があって人間に癒しを与える団地を計画されたりする建築家でした。しかし最終的にはそういう計画は実行されず、山の全て木を切り倒し土を削り谷を埋め、同じような建物が狭い間隔で建ち並び、自分の家がどこにあるかが分からないような個性のない団地になっていきました。修一さんはそういことに抵抗して、住む人の幸せを考える人でした。愛知県のある団地で、自分が計画通りにならず、団地近くの間の土地に300坪の土地を購入し、そこに家を建て、周りに畑を作り、さらにその周りにいろいろなフルーツの木を植え、時間が経って、雑木林の家が出来上がっていきました。木々が秋冬に落とした葉っぱは畑にまかれ土となっていきます。お孫さんのまりこさんに残すためにより良い土地、よりよい家、より良い畑にするにはどうしたらいいかを、深く考えてのさまざまな行動が日々コツコツと坦々とゆっくり行われていました。畑には雑木林で集めた枯葉が巻かれ地味のある土となり、野菜が育てられ、家の前の庭には鳥たちの水飲み場の陶器があったり、カキの木やその他の果物の木のそばに「頭上注意」とかの誰かに配慮したユーモラスなイラストの載った手描きの看板がたくさん設置されていました。奥さんの英子さんは夫修一さんがいろいろ発案する自宅を良くしていこうという改革案に反対せず、朝食は自分はパン食なのに夫のためにボリュウムのある和朝食を毎日作られていらっしゃいました。ドキュメントの中で修一さんが亡くなりました。亡くなった後も毎日朝食が遺影の前にささげられていることに、このご夫婦の愛やきずなの強さを感じました。また、修一さんは亡くなる2か月前に伊万里にあるサナトリウムの設計への監修というかアドバイスを依頼され、報酬も要求せず、たくさんの設計プランを創られていました。修一さんが亡くなった今、修一さんのアイデアが盛り込まれた癒しのある院内のカフェの建物が建ち始めていました。誰かを喜ばすことに自分の才能や能力を惜しみなく使い、後世にも建物に自分たちの魂がずっと残って幸せの連鎖が起きていくことが津端さん夫婦の望みであり実際の生き方のようでした。「老後と」いう言葉はご夫婦には無意味であり、死ぬまで現役というか、「生ききる人生」を見せていただきました。

英子さんの「やることで何かが見えてくる」「自分でコツコツやることで見えてくるものがある」と二回出てきた言葉がとても印象に残りました。

チャンスがあればこのドキュメントを観られることをお勧めします。上映会などの情報は http://life-is-fruity.com/

テレビではアンチエイジングとか美容とか健康食品や器具関係のCMが流れ、健康で若く見られることが価値があるように見せていますが、全部業者の金儲けです。その後どんな生き方をするのかということは、あまり問題にされません。でも大事なのは生き方の方です。修一さんの髪は奥さんが切り、奥さんはほとんどノーメイクで食器棚のガラスを見ながらチャチャッと髪を束ねてお出かけされていました。見かけにばかりとらわれることなく、シンプルで良いものを長く着られるようで、外見にあまりこだわらず、誰かのために自分がなすべきことに自分の能力と時間を多く使われていたように見えました。そして、笑顔がとてもチャーミングでした。本当に有能で知性があるということはこういうことだろうと、素晴らしいご夫婦の生き様を見せていただきました。

若い人々は「いいね!要求症候群」のバカなSNS活動を抑えて、こういう指標となるような老人や大人たちの生き方を求めて、ドキュメントというか、ここにこういう生き方をしている人がいるというような記録をSNSにアップしたらいいと思います。特に老人はSNSが使いこなせないでしょうから、サポートしてあげてください。老人だって言いたいことをいっぱい持っている人がいると思うし、本当に悲しい事や辛いことを経験した人は、その経験を絶対語りたくないと思いますが、その語りたくないことの中に絶対他人では経験できない大事なことがあります。今のマスコミで流れていることはお金になることか誰かを傷つけて自分の無能さを隠し、誰かを貶めて留飲を下げるような下種なことです。SNSが広がって情報過多ですが、本当に大事なことに人生の時間を使うべきです。記録を残しておけば、きっと誰かが見つけてくれます。おそらく、これから尊敬に値する人の生き方を多く紹介してくれる人のSNSやサイトがヒットすると思います。そして、そういうサイトが次の時代を創っていくと思います。もう無能なのに裏でいろんなことをして有能であるように偽って、威張ってばかりのおやじの時代は終わりにしなくちゃ。

昨夜「日立ふしぎ発見」という番組にチャコキャニオンが写真1枚だけちょこっと出てきました。

アメリカ合衆国の中のフォーコーナーズと呼ばれる、ユタ、アリゾナ、ニューメキシコ、テキサスの4州の交差する地区に、ネイティブインディアンのナバホ族の自治領があります。

番組ではアリゾナ州のグランドキャニオンを流れる川下りツアーで見れる、アナサジの遺跡を紹介していました。アナサジとはナバホ語で「古い人」という意味で、ナバホ以前からこの辺に住み、トウモロコシの種と農業のやり方を教えてくれた人々です。だから、ナバホも農業を習うまでは、1mくらいの棒をもってウサギなどを狩っていたそうです。しかし、農業を習い定住できるようになったそうです。それ以降にスペイン人がやってきて、馬や牛や羊などがアメリカ大陸にやって来て、その家畜をナバホは盗んだりしました。おまkrに、女の人まで誘拐したみたいで、ナバホとは泥棒の意味でそれが族名として定着してしまったそうです。チャコキャニオンの近くにちいさなせせらぎみたいな小さな水の流れが砂漠の中心を流れていますが、以前はそこはうっそうとした森だったそうです。そこは、ナバホにとって、ウサギを狩る盛だったようですが、スペイン人がやって来て、家畜を盗んでは森に隠れていたそうです。しかし、奥さんまで盗まれるに至って、森の木を全部切ってしまったそうです。

チャコキャニオンは半月状の大きな遺跡で、この手前側には灌漑設備の跡とかもあり、水を引いて農業を営んでいたようです。しかし、アナサジの人々は突然いなくなったようで、その行先もわかっていません。この遺跡を観ていただいても、薄い板状に石を削ってそれを積んで、立派な建築物を残しています。この近くにはカーサリンコナーダと呼ばれる楕円刑の部屋の建物(東西に出入り口があり、冬至や夏至などのとき北極星などはっきり見える星が見える方向に四角い窓か切られていました)や、ファハダビュットと呼ばれるモニュメント的な岩があり、スパイダーウーマンの住居があたというような伝説が残っています。このあたりはチャコキャニオン国立歴史公園に指定され、世界遺産にもなっています。公園内には博物館やキャンプ場があり、そこにツアーで2泊しました。夜は満天の星で、コヨーテの鳴く声も聞こえてきました。ナバホ族の語り部の人に来ていただいて一緒に2日間いっしょにすごしました。夜にキャンプファイヤーを前にして満天の星をバックに聴いたナバホの神話が印象的でした。あまりにも、印象的、素晴らしい体験だったので、2年続けて2回同じ旅行会社が主催したツアーに参加しました。砂漠の乾いた風や、真っ青な空、星がいくつも観れる夜空、身も心も癒される場所でした。ナバホ族の語り部の人が採取は無口で僕たち日本人を警戒していたのですが2日めになるとUFOをみたことがあることや、だいたい黒糖の方からやって来て、チャコキャニオン上空から南に抜けていくことが多いことなどを教えてくれました。

上の写真に円形の部屋がありますが、それぞれがキバと呼ばれ、実際の建物では円形の部屋の上のすべてに屋根があります。そして、天井に四角い穴があり、はしごで地上から、地の部屋へ下っていきます。そこは、母なる大地であるマザーアースの胎内になります。それぞれの部屋には長老たちの部屋、男の部屋、女の部屋など、目的別や集まる人別の部屋になっていて、いろいろな話し合いや宗教的儀式がなされたのことです。この半月状という形がとても特徴的でした。

このツアーに1回で約10人くらいの参加者がいました。僕にとって、人生で最も大事な経験のひとつとなっています。あれから、地平線や空を眺めるようになりました。

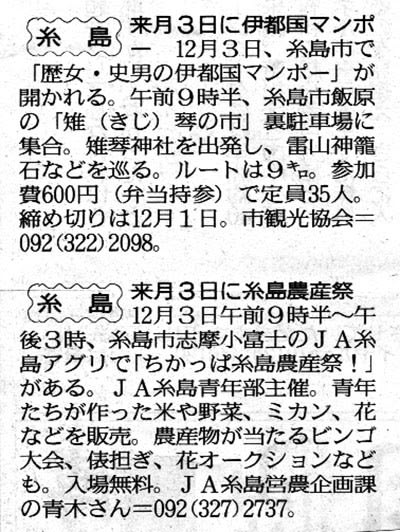

5日の西日本新聞より

吉村さんたちが頑張っています。

森も涼しくなって蚊もいないと思います。

参考:http://blog.goo.ne.jp/itoitoisland/e/f7ebfe8101120d640c8f6c1ce7433895