故郷を離れて早40年。私は、故郷に何かの恩返しをしたい。

月遅れの端午の節句もあるまいに。

美味しそうな柏餅を載せたかった。

食欲をそそります。

「生命力」というタイトルに挑戦します。

生き続ける力(広辞苑より)

ヒマワリの苗を植えました。

雨が降ったからよいだろう。

では甘かった。

降りようが少なくて、雨は根まで届いていませんでした。

昼間に慌てて水をたっぷりやりました。

夕方には、しなだれていた茎が曲がったまま頭をもたげてきました。

植え替えるには、大きくなり過ぎていたようでした。

申し訳ないとありがとう。

間に合えば生きる。

そこまで踏ん張れるか。

ヒマワリは、すでに葉の幾枚かを枯らしていました。

それでも、頭の葉は生きていました。

これから、水をやらなければと気にかかります。

これまで「もう駄目か」と思われたことがありますか。

私は、幾度かあったように思います。

そのたびに、なんとか持ち直してきました。

なにが、そうさせたのでしょう。

この程度で、お前はへこたれるのか。

と、声が聞こえて来たような、自分でもそう思ったのでしょう。

自尊心でしょうか。

まだ手があるはずだと諦めませんでした。

諦めなければ、救われます。

先が真っ暗に見えたところで、角を曲がれば灯があるように。

身体が死んでいなければ、生きられます。

自分で殺すことをしなければ。

生き続ける力。

冷静に、残っている力を分析する。

時間が許されれば、時間を使う。

お金があれば、お金を使う。

身体が思うように動かなければ、頭を使う。

ぎりぎりまで諦めない。

こだわることはありません。

なにもかも捨てれば良い。

身一つあれば良い。

崖の松 ここに生まれし 天を突け

2017年6月12日

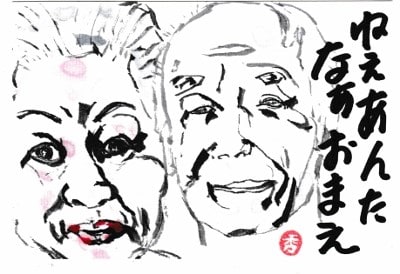

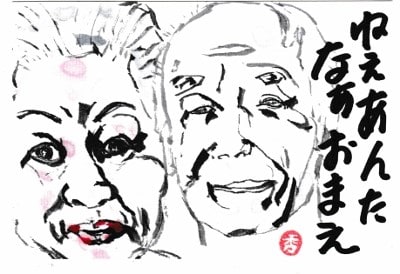

ねえあんた、なあおまえ。

と会話が成立する関係です。

なんの話をしているのでしょう。

今日のタイトルも、「ねえあんた、なあおまえ」です。

言葉から、下町を連想させます。

「ねえ、あんた」と話はいつも女の人から。

「なあおまえ」と話が続くような終わるような。

無言のうちに、相手への気遣いが感じられます。

永年連れ添った者どおしだから。

この寒さじゃ、今年は野菜が遅れるわね。

と物思いにふける妻。

そうだね。

と間の抜けた返事の私。

連れ添いというのは、肌の温度が感じられるような、

いるようでいない空気のような関係です。

これからの人に参考になるでしょうか。

子供たちが独立して、なんとなく張り合いがない毎日です。

子供のことが中心の会話でした。

いつしかお互いの身体を気遣うようになりました。

いくぶん元気な女の人が、生活のリズムを刻みます。

たゆたゆと流れる時間の中に埋もれていきます。

こんな風だったら良いね。

と、どちらからか話が出ます。

勝手にやったら。では話は終わります。

少しだけでも話しに乗ってあげましょう。

忘れたことを思い出そうとします。

なかなか出てきません。

会話をしているうちに、ああそうそうと思い出します。

急ぎの用事は、あるようでないような毎日です。

かつては、身体を動かしながら話をしていました。

いまでは、どっこらしょと会話のような掛け声から始まります。

今では、話をするうちに頭が温まって来て、やることが決まります。

ひまわりの種を採らないでほっといたら、雀が種を食べてしまった。

ああ、それで種が飛び散りひまわりの苗が生えたんだ。

花を植えたい。

苗を作って欲しい人に分けてあげたい。

木をもらって来て、動物の彫刻を掘りたい。

花の間に置こうか。

似顔絵もままならないのに、夢は膨らみます。

ブラックベリーを育てて生垣にしたい。

通りがかりの子供達が食べられるように。

玄関に、バジルの苗がありました。

近所の方が、早朝から畑に出て置いてくれたのでした。

朝飯を作るのはどこへやら。

妻の頭には苗しかなくなりました。

ねえあんた なあおまえよと 日が暮れる

2017年6月11日

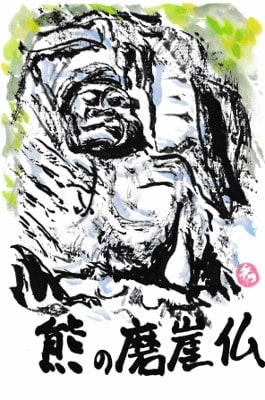

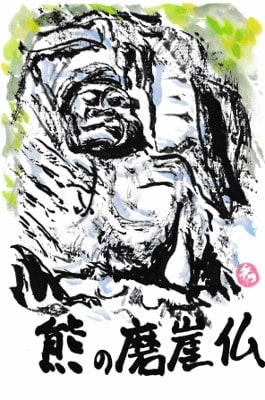

大分県国東半島で見た熊の磨崖仏です。

彫士は何が伝えたかったのでしょう。

頼まれたから作ったにしては、労力がかかり過ぎです。

今日のタイトルは、「苦楽を伝える」です。

言いたいこととタイトルがマッチしないかもしれません。

社会の授業で、人口密度を習いました。

日本は人口密度が高い。

山が多くて平野が少ない。

農業だけでは食べてはいけないので、

技術を進歩させて工業を発展させなければならない。

輸出を拡大するために、強い会社をつくらなければならない。

今では、平野があっても耕作放棄地が増えている。

田舎は過疎となり空き家が増えて限界集落と言われる地域もある。

都会で暮らすために家を建てた。

子供一家と暮らすには狭く、親が亡くなると空き家になっていきます。

グローバル化が唱えられ、安い労働力を求め中国や東南アジアへ出ました。

時間単価が安いため、詳細設計を外国でする時代です。

日本の工業は空洞化されドーナツ現象が起きています。

英語が喋れない人でないと、会社では生きていけない。

一方、田舎暮らしは素晴らしいとテレビが放映します。

採れたての野菜は美味しい。農業は楽しい。

そうならば、田舎に暮らすサラリーマンの多くが日曜や朝夕に畑で働くはずです。

田舎にいるサラリーマンは、都会と同じような生活がしたい。

野菜を作る体力は残っていないし、金にならない。

無いものねだりのようにも見えます。

小さい頃田舎に暮らした子でさえ、農業体験が少なくなってきています。

田舎の高校では、送り迎えが当たり前。交通機関が十分機能していないから。

中学校もそうなり今や小学校の前にも自家用車が子どもを待っています。

不審者対策です。

お金ではない苦楽を伝えきれない。

楽な道、楽しいことと予想した生活を求めてきた経過であり結果です。

ぶつ切りになった役割の分担です。

車づくりにしろ、農業にしろ、全工程を知っている人が少なくなってきています。

効率を求めたためのチームワークです。

先進技術を求めて韓国や中国が、日本の会社の定年者を雇います。

技術が吸収されればお払い箱です。

すべての工程をしらないため、外国の会社のパートナーとして生き残れない。

私達は、「とりあえず」を繰り返してきました。

家の中には使われなくなったものが山となって、スペースを奪っています。

シンプルライフが好きなのに捨てきれない。

永く同じ道具を使えない。

壊れたら新しいものを買った方が安いから。

楽しいことを伝えきれない。

それは、苦しいことを伝えないから。

感謝の気持ちには程遠い。

「(命を)いただきます」とご飯は食べられない。

思い出はと聞かれ、楽しかったことを話します。

裏返しに、上手くいかなかった苦しさを乗り越えたから記憶として残る。

私達は、苦楽の歴史を生きてきました。

物事の進化には、苦楽が伴っていた。

だから、どんなイベントより「盆祭り」に熱が入る。

祭りは、一日だけ苦しい生活を忘れることができた。

今般のイベントは、楽しいことだけを売りにしているように見えます。

だから補助金がなくなれば廃れていきます。

私達は、勇気をもって「苦楽を伝える」ことをしなければならない。

子供達もそれを望んでいるはずです。

定年後、会社が面倒を見てくれましたか。

あんなに会社のためを思って働いてきたというのに。

確かに会社にしがみついていなければ、生きてはこれなかった。

会社は面倒を見てくれませんが、家族は捨てはしなかった。

家族団らんさえ奪われようとしています。

朝食にパンを食べる子と、ご飯を食べる親がいます。

貧乏だけど、家族一緒にご飯を食べました。

お父さんが働いたから、一緒にご飯が食べられる。

お母さんが少ないお金をやりくりして工夫したおかずを食べてきました。

獣獲り 天に感謝 生きてきた

2017年6月10日

孫娘の似顔絵です。

笑顔を描いていると、自然と和やかな気持ちになり

一緒に笑顔になっています。

毎日の生活の中で、あなたはどれだけ笑顔でいられますか。

嫌だなあ。

つらいなあ。

職場で、私だけのためにお茶を淹れてくれる女性がいます。

さりげなく。

美味しくいただいています。

今日のタイトルは、「笑顔が素敵」です。

私は、このブログで「笑顔」についていろんな角度、思いで綴っています。

妻から、笑顔が少ないわよ。と注意されます。

考え事をすると、ますます怖い顔になるのよ。

ありのままに生きてきました。

笑顔は必要なかった。

目の前の仕事をこなすだけ。

難しい局面を打開するだけに集中していました。

気の合う人とだけ、飲んで笑っていました。

たまに出る笑顔が可愛いと先輩に褒められました。

何を言ってるのか分からなかった。

笑顔が素敵。

笑顔が大事だよ。

と教えてくれていたのです。

カフェの夜の部(レンタルルーム)もやっています。

疲れた後に、終わるのを待つような感覚になります。

いけないとは思いながらも、笑顔が消えていきます。

待つことをやめました。

待つから不満が溜まる。

期待するから、不満が生まれてくる。

気になっている、他の仕事をすることにしました。

こちらも片付いていきます。

あれ、もう帰るのと笑顔が自然と出てきます。

不思議なことが起こるのです。

他人に過度な期待をしない。

気持ちを引きずらない。

どうぞやってください。

そしてどうなりました。

と聞く。

Welcome the coming, speed the parting guest

(ホメロス、オデェッセイアより)

来る者は拒まず、去る者は追わず。

「Speed」と行かせてあげる。

こんな気持ちの切り替えが笑顔となるのでしょう。

笑顔君 僕の友達 かきつばた

2017年6月9日

2015年1月12日投稿記事「来る者は拒まず、去る者は追わず」(Part2)を

参照ください。

2014年11月12日投稿記事「来る者は拒まず、去る者は追わず」も

参照ください。

2016年5月11日投稿記事「嫉妬心」も併せて参照ください。

私達は、重い荷物を背負って生きています。

笑顔は、その荷物を軽くしてくれることもあるようです。

(筆者)

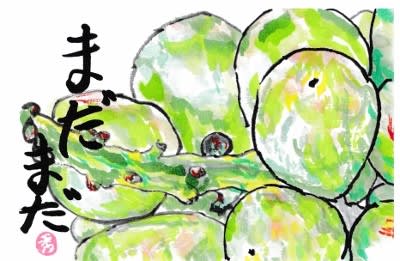

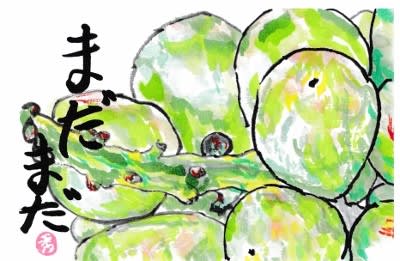

碧い美味しそうな葡萄です。

何を思ったか、「まだまだ」とタイトルをつけています。

まだまだですね。

ありがとう。

この頃、よく出る言葉です。

やりたいけど、できないことの連続です。

妻がやってくれます。

若い人がやってくれます。

病気見舞いの先輩は、病院中を歩きまわっていました。

朝飯前、消灯後も歩いていました。

退院後、仲間からゴルフの誘いを受けていました。

何度か入院し、気力を失っていく人もいるらしい。

今日のタイトルは、「若い人と同じ」です。

少しでも楽になりたい。

少しでも楽しいことがしたい。

若い時は出来たことも、できなくなってきます。

パワーがなくなると、何かを犠牲にせざるを得なくなります。

何かの代表は、時間です。

何事にも時間がかかるようになります。

暮らしを続けることは、若い時と変わりがありません。

家族のために何かをすることは少なくなってきました。

家のことは妻に任せて飛び回っていました。

今はそうはいきません。

小さな家族です。

家はひとつです。

妻に任せることもできないから、自分も積極的に動くようになります。

家の仕事は増えていきます。

新たにカフェを始めたことで、やるべき仕事も増えました。

トータルで、自由な時間が少なくなったと言えます。

若い時は、子どものため、会社のためや地域での役割などやることが多かった。

その役割は少なくなったが、家族が小さくなった分、休むことは出来なくなった。

まとめて稼いだり、仕事をこなしたりできなくなった。

毎日のこつこつが欠かせなくなったと言える。

楽しさは、質が変わってきたと言える。

無限大にあった夢は、現実と向き合っているうちに狭められていった。

今の楽しさは、「できること」にある。

やればできる。できるように準備をすることになる。

追われることの質が変わってきた。

やらなければならないことが少なくなってきた。

どうしてもではなくなってきた。

出来れば良いに変わってきた。

出来ることが楽しい。

若い時にできなかったことも、今はやろうとすればできる。

視野が広がったともいえる。

諦めていたことも、案外できるのである。

全てのキーワードは、「やろうとする」気力である。

一点集中ではなくなった。

他のこともやることで、仕事にもよい影響があると判ってきた。

芸術や経済を学ぶことが、自分を豊かにすると判ってきた。

トータルで、「若い人と同じ」である。

一雨は 野菜だけとは いかないな

2017年6月8日