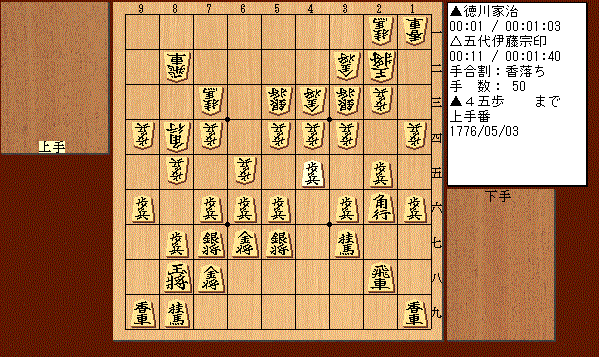

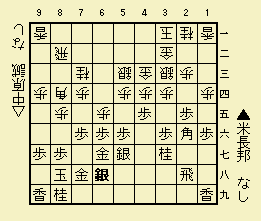

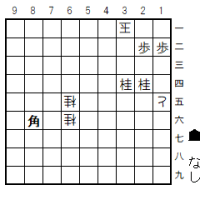

これは「総矢倉四手角」と呼ばれる型で、昭和の時代、この型は「千日手になる」ということで回避されてきた戦型。将棋の戦法としては有力で、しかし有力だからこそ、先手も後手も同じ型で対抗することになり、その結果、千日手指し直しでは、どうにもならない。

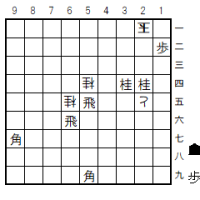

この図面は1776年の「徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち)戦」。

[月の光と世の乱れ]

老僧の目にはじめて表情らしい光が動いた。

「なる程。一揆の火を鬼道衆が煽り立てるか。いかにも鬼道好みの所業だな」

「我らが黄金城を求めて動くのは、世がそれを求めはじめたため……鬼道は本来黄金など欲しませぬ。求めるのは、月の光と世の乱れのみ」

「世を乱してもらいたい。それで呼んだ」

老僧はそういって力のない咳をした。

(『妖星伝』(一)鬼道の巻より)

今回鑑賞する棋譜は次の3つ。

〔1〕大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年 御城将棋

〔2〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

いずれも「相矢倉」の将棋である。

これらの棋譜を鑑賞する前に、そのための予備知識として、「相矢倉の誕生の前後」について解説をしておきたい。

【 解説 相矢倉の誕生の前後 】

小原大介-奥田佐平次 1626年

小原大介-奥田佐平次 1626年

残された将棋の棋譜で、歴史上最初の「相矢倉」はこの棋譜かもしれない。390年ほど前の棋譜。

しかしこれはさっそく角交換になり、戦法の性質としては、「角換わり」か「相掛かり」に近い感じ。8六での角交換の後、先手は8八銀~7七銀として、以下8八玉として「矢倉」に組む。後手も同じ。だから「相矢倉」には違いない。

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年

上の棋譜から120年後の対局の棋譜。御城将棋で、五世名人の二代宗印(鶴田幻庵)の三男(八代宗桂)と五男(看寿)の対局。(三男宗寿は数え10歳の時に大橋家に養子に迎えられ、大橋本家八代目当主宗桂となった)

この将棋が史上最初の「角換わり」の棋譜でもあるのだが、これも「相矢倉」になった。

それまでも、強引に2二角成(8八角成)と交換する角交換将棋はすでによくあったし、上のような引き角からの角交換もあったわけだが、先手が7七角として後手が角を換えてくる、つまり先後お互いが手損をしないようなやりかたの“洗練された手順”での「角換わり」は、この対局が最初になる。

この図から、6六銀右に、後手の宗桂が4六歩、同歩、4七角と仕掛けて戦いが始まった。勝利したのも八代宗桂。

七世名人三代伊藤宗看(看寿の兄で二男)が1761年に没し、八代大橋宗桂の息子九代宗桂が次の八世名人に襲位する1789年までの「名人位空位の28年間」を、我々は「家治時代」として、この時代を将棋の戦法の“近代化”のはじまった時代として見ている。

その時代の始まる1761年(徳川家治は1760年に十代将軍になった)までの江戸時代の棋譜で「相矢倉」と見られる棋譜は上の2つしかない。少なくとも我々(終盤探検隊)が調査した限りにおいては。

[追記] これは誤りと判明した。 「相矢倉は」1709~1711年の「大橋宗銀vs伊藤印達57番勝負」中で4番出現している。この57番勝負の第11番(1709年11月10日)が「本格的相矢倉」の歴史的第1号局ということになるようだ。

大橋宗銀vs伊藤印達 1709年

大橋宗銀vs伊藤印達 1709年

しかもこれは先後ともに「引き角」である。(江戸期から昭和初期まで、「矢倉」は先手なら7七角、後手なら3三角から組むのが主流で、7七銀から7九角の「引き角」の矢倉はたいへん希少である)

八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年

八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年

江戸時代の前半期は「振り飛車」が八割以上の世界だったので、「相居飛車」の将棋の棋譜がそもそも少ないということもあるのだが、「相居飛車」の主流は「雁木囲い」で、したがって「矢倉囲い」は初めから存在はしていたけれど、「雁木vs矢倉」のような戦型で現れていた。

1757年のこの将棋もそういう「雁木vs矢倉」の組み合わせの将棋で、この時まで、「矢倉vs矢倉」の組み合わせの対決は、上記の2局しか棋譜としては残っていないのだ。この「八代大橋宗桂-三代伊藤宗看戦」も御城将棋の対局で、これまた「兄弟対決」である。

「右香落ち」の将棋で、上手の名人(三代宗看)が「矢倉」である。

図は、いまその上手の宗看が4四銀右としたところ。

なぜ「雁木」にくらべて「矢倉」が少なかったかと理由を考えると、おそらく“矢倉は角が使いにくい”からだろう。この図でいえば、3三銀と銀を上がると、2二では角は使えないので3一角と引き角にする。しかしそうすると“5三銀”という右銀の位置取りと引き角の利きがダブってしまう。そんな具合で、「雁木」にくらべて、けっこう駒組みがめんどくさいのである。

それでその5三銀を今上手が4四銀右としたのである。これなら「引き角」の利きの通りは良いし、銀もしっかり前線で働く。

これが七世名人宗看の工夫であった。宗看はこの後さらに工夫を見せる。7五歩と突き、同歩、同角、7六歩、8四角。角を8四に運んだのである。これが画期的な新構想であった。

その後はこういう戦形になった。

下手(八代宗桂)の角の位置は「三手角」と呼ばれる角で、これはすでに前例がいくつかあった。(初登場は1709年「伊藤印達-大橋宗銀戦」で、宗銀が雁木で三手角をやった) しかし前例の三手角はすべて3七角(後手なら7三角)で、まだこの角を2六で活用した例は生まれてなかった。〔後日注; 三手角は1637年「初代伊藤宗看-松本紹尊戦」ですでに現れ、松本が指している〕

上手の3大宗看が初めてそれ(8四角)をやったのである。(引き角での「矢倉」の場合、この角の実現には通常は4手かかるので「四手角」と呼ばれる) 8四に角を置き、6二飛と右四間にして、6四歩。これが三代宗看の開発した新構想であった。この後、6五歩、同歩、7三桂と攻めていくのだ。

ただしこの将棋は八代宗桂が勝っている。この時、八代大橋宗桂は七段。弟伊藤看寿は八段で次期名人にほぼ内定していたが、この対局では兄宗桂が意地と力を見せ兄でもある名人宗看を寄り切った。

この2年後、看寿が突然に死に、さらにその2年後に名人の宗看も…

「宗看・看寿の時代」が突然に終わったのである。

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年

伊藤家は五代目当主に鳥飼忠七を養子に入れ、「宗印」とした。伊藤家のライバル大橋分家の当主も新しく代わって大橋宗順という名である。宗順も養子で、それまで「初代宗桂の血」を受け継いできた大橋分家だったが、その意味でも新時代に突入したのであった。

これは、その大橋宗順と大橋本家から出た久々の天才児印寿(後の名人九代大橋宗桂)が対戦した1968年の御城将棋。

上手の九代大橋宗桂が新戦術を見せた。「左美濃」である。(1709年に三代大橋宗与が、そして1736年に伊藤看寿がそれぞれ一度づつ左美濃を使ったことがあるが、流行はしなかった。またこの時はいずれも高美濃ではなかった)

江戸時代の相居飛車戦での「左美濃」は単に矢倉の一変種というものではない。この「左美濃戦法」は、角を3三角のままで戦うというのが基本戦術なのだ。ここから角を4二に引いて矢倉に変化することもできるがそれはあくまでオプション機能なのだ。

図は上手が5五歩と開戦したところ。同歩に、4五歩とする意味。これは「雁木」でよく見られる仕掛け。

だからこの「左美濃」は「雁木」と同じような性質を持ち、そして「雁木」よりも堅い囲いなのである。

だが、これによって、囲いは「雁木」から「矢倉」へと一歩近づいたのであった。

この「矢倉vs左美濃」の戦型は、この後、江戸期の相居飛車の将棋で、最も人気の戦型になっていく。その始まりがこの対局であった。(結果は九代大橋宗桂勝ち)

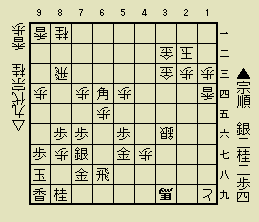

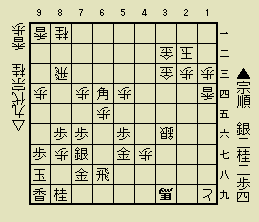

大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年

大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年

そして、1774年の御城将棋で、ついに “それ” が出現したのであった。

「相矢倉」――「矢倉vs矢倉」の戦いである。この将棋が“本格的相矢倉第1号”ということになるかと思う。

この図は、いま、先手の宗順が6五歩と突き、その手に反発して後手宗桂が6四歩と指したところ。

6五歩と宗順が指した意味は、次に6六銀右と指して、5七での角と銀の渋滞状況(これが矢倉引き角特有の現象)を解消しようというのである。上の宗看が見せた4四銀は“歩越し”の銀だったが、それをさらに工夫した構想で、6六銀右から4六角とすれば、「矢倉」の理想形の一つの形である。

その意味を理解し、それを許さないということで、後手は6四歩とすぐに反応したのだ。

この将棋は、後で棋譜鑑賞をする。(歴史的相矢倉1号局なので)

なお、江戸時代を通じて、このような「矢倉」またはそれに準ずる相居飛車系の将棋では、「引き角」は少数派で、先手なら7七角、後手なら3三角、という型が大勢を占める。矢倉にする場合もそこから「矢倉」へと組み替えていくのである。

そこで、我々は、「江戸時代の相引き角矢倉はどれくらいあったのだろうか」と興味を持ち、それを調べてみた。

八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年

八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年

するとわずかに1局だけ見つかった。1843年の「右香落ち」のこの将棋で、この先手番の八代伊藤宗印の当時の名前は上野房次郎である。関根金次郎十三世名人の師匠にあたる。

さがせば他にもまだ見つかるかもしれないが、それくらい「相引き角」の矢倉は江戸時代には少ないということである。

先手7七角(後手3三角)が江戸時代の相居飛車戦では主流なので、飛車先からの角交換になる場合も半分あり、また上で述べたように「左美濃」のままで戦う場合も多かったので、したがって現代に私たちがイメージするような「本格的相矢倉」になったケースは少数である。

つまり江戸時代は、今私たちが「無理矢理矢倉」とか「ウソ矢倉」と呼んでいるその組み立てが主流だったのである。

組むのがめんどくさくて角の使い方が難しいこと、わざわざ角道を銀で止めて引き角をするのが本筋ではなさそうに見えること、組んでいる途中で戦いが始まることも多いこと――そういった理由で矢倉は少数派だったが、やがて「雁木」や「左美濃」よりも、勝ちやすいのではないか、ということに気づいていったのか、江戸時代も終わりごろになると、「相矢倉」も増えていくのである。

本格的に「相矢倉」が指されるようになったのは、1947年の木村義雄vs塚田正夫の名人戦七番勝負以後のことである。

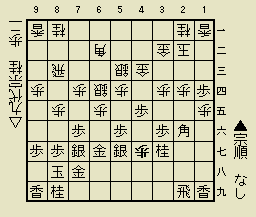

〔1〕大橋宗順-九代大橋宗桂 一七七四年 御城将棋

上の解説でもふれた「本格的相矢倉1号局」を次に鑑賞したい。

大橋宗順は前名を中村宗順といい、大橋分家四代目の宗与が1964年に56歳で死去したのを受けて、養子に入って五代目を継いだ。翌年の御城将棋に初出勤し、角落ち下手での三間飛車の「銀冠美濃」を披露した。史上初の「銀冠美濃」の出現であった。

九代大橋宗桂はこの年に父八代宗桂が亡くなったので、大橋本家の「九代目」になった。10歳の時から御城将棋に出仕して光る才能を発揮してきている。

宗順42歳、九代宗桂31歳。

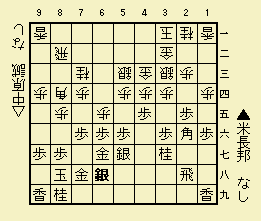

その将棋は、まずこのような序盤であった。ここで後手九代大橋宗桂は4二角。次に3三銀として、「相矢倉」に。史上初の「相矢倉」戦である。

先手の陣形を見ると、これは確かに矢倉は角を使うのがたいへんだ。

これが上の解説でも示した図。宗順は6五歩とし、6六銀右型の陣形をつくろうとしたが、そうはさせないと、6四歩から後手宗桂が反発。以下、同歩、同角、4六歩、4二角、6六銀、7四歩、5七角、6二飛、4八角、6五歩、5七銀…

本格的な戦いにはまだならず、また駒組みへ。

そして次の図。

先手も後手も(同型ではないが)「総矢倉四手角」である。双方がつくったこの金銀四枚の囲いは「総矢倉」と呼ばれている。

「矢倉四手角」の作戦は1957年に三代宗看が編み出した戦法であることは上ですでに紹介した。それがここで「総矢倉四手角」に進化したのである。

いま、先手宗順が4五歩と仕掛けた。これを同歩だと先手の攻めが決まるが、取らないでおくとお互いに次に指す手が難しい。それがこの型の特徴である。

実戦の進行は、4五歩に、6二角、4八飛、6四銀、2四歩、同歩、4四歩、同銀、4五歩、5三銀、2八飛、1四歩、1六歩、8三飛…

複雑な手順が続く。単純には攻められないのだ。

先手は2九飛として、後手の9四歩に、そこで1五歩、同歩、1四歩と端を攻めた。

後手の九代宗桂は4七歩。

ここで宗順は1五角と出た。以下、1四香、2四角、2三歩、4六角、1八歩、1五歩、同香、2五飛(次の図)

以下、1九歩成、1五飛。面白い順を経て、1筋の香車の交換になった。

これは先手が良いだろう。

その後は、1三歩、2五桂、3五歩、1三桂成、同桂、1四歩、1二歩、1三歩成、同歩、3五歩。

苦しい後手は、なんとか局面を複雑にしたいところ。6六香と攻め合うのは、3四歩とされるともう1三の地点がもたない。

後手宗桂は1四香と打ち、2五飛に、3三桂、2七飛、4五桂。

さらに、3四歩、3五歩、3八香と進んだ(次の図)

これは後手、適当な受けがない。

8六歩、同歩、5七桂成、同金、8七歩、9八玉、4五銀と指した。

そこで先手は3五香。おそらく宗順は、ここで勝ちを確信したことだろう。

進んで、この図のようになった。

後手は、働いていなかった6二の角をついに働かせ、馬となって敵陣に迫っている。

しかし宗順は落ち着いて対処した。ここはもう形勢は大差で先手が良い。

宗順は4六金と指し、5七馬に、3六金。

宗桂は6八馬と飛車を取り、同銀に、6六香。以下、3四歩、6八香成、3三歩成、同飛、4四角(次の図)

投了図

投了図

九代宗桂が投了。先手大橋宗順の勝ち。

投了図は後手玉が“必至”。仮に4三銀と(3四桂以下の詰みを)受けても、3三角成、同玉、4五桂以下詰む。

この将棋は、「総矢倉四手角」の陣形が現れた、という点にまず注目しておきたい。「本格的相矢倉1号局」はそういう戦型だった。

この当時おそらく実力最強者であった九代大橋宗桂に「相矢倉」という史上初の、未知の将棋の戦いになり、その勝負を大橋分家五代目当主の宗順が制した。このように宗順は強い。にもかかわらず昇段も遅いし、後世の評価もなぜか高くない。

宗順の息子(庶子だったらしい)は後に九世名人となるが、その大橋宗英はこの時19歳で、御城将棋への登場は4年後である。

この将棋、後手の九代宗桂は決定的な敗着となるような手を指していないのに、いつのまにか大差で先手有利に展開していた印象だ。いったい宗桂の指し手の何が問題だったのか。

参考図2

参考図2

我々終盤探検隊が行き着いたのは、後手宗桂が6二角と引いて角を受けに使った手である。結局、6二角はあまり受けには働いていなかった。(働かないように先手宗順がうまく指したということだろう。端を攻めた判断がよかった)

だから図のように、6二角とした手に代えて、7三桂が良かったのではないか。

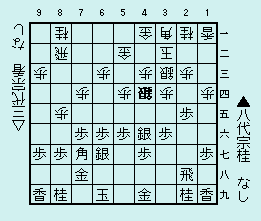

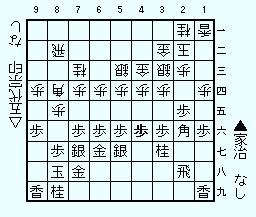

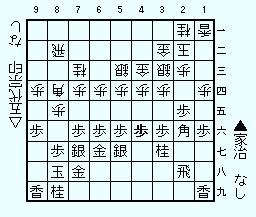

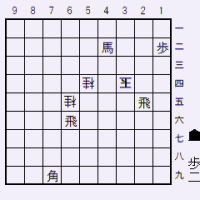

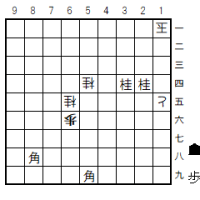

〔2〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 一七七五年

この将棋が、上で紹介した「本格相矢倉1号局」の翌年の将棋だということに留意して本棋譜を味わってほしい。つまり「相矢倉」はまだ生まれたばかりであり、「残された棋譜」としては、これが2号局になる。

△8四歩 ▲7六歩 △8五歩 ▲7七角 △3四歩 ▲8八銀 △6二銀 ▲2六歩

△4四歩 ▲2五歩 △3三角 ▲4八銀 △3二銀 ▲5六歩 △5四歩

▲5八金右 △5二金右 ▲3六歩 △4三金

こういうオープニングで始まった。これは現代なら「角換わり」になる流れ。しかし上手の五代宗印は4四歩と角道を止めた。

上で解説してきたように、先手は7七角、後手は3三角である。この形からこの将棋は「相矢倉」になった。

▲7八金 △4二角 ▲6八角

五代宗印は「左美濃」。 そして4二角。

(「左美濃」は1768年に九代宗桂が披露した新戦術である)

下手の徳川家治は6八角。

△3三銀 ▲7七銀 △3二金 ▲6六歩 △4一玉 ▲6九玉 △3一玉

▲6七金右 △2二玉 ▲7九玉

選択肢としては、ここで上手から8六歩という手もあった。しかし宗印はそれを見送り、3三銀。これで「矢倉」になった。

下手家治もそれに追随する。7七銀。「相矢倉」だ。

このように、先手7七角型や後手3三角型は、いつでも「飛車先からの角交換」になる可能性があり、(江戸時代の)実戦の半分はそう進む。そういうわけで「本格的矢倉」(角交換をしない相矢倉を仮にそう呼ぶことにする)にはならないケースが、実戦はかなりある。先手後手(下手上手)の双方の「角交換はやめましょう」という合意があってはじめて「本格的相矢倉」が成立するのだ。

7九玉

7九玉

△1四歩 ▲1六歩 △7四歩 ▲8八玉 △5三銀

想像だが、この対局は、将軍徳川家治の「双方が本格的に矢倉を組み上げたらどうなるのか」という好奇心がまずあって、それを知っていた五代伊藤宗印がそれに合わせたということではないかと思う。そうでなければ、そう簡単には「きれいな同型相矢倉」にはならない。

実戦の勝負というのは、相手に勝つことをめざすのであるから、勝負の色が濃くなればなるほど、相手の思惑(研究、得意形)をはずそうとする。その結果、妙な形になったり、囲いの途中で思わぬところから戦いになるということが多いのである。

その意味でも、この二人の将棋は、あまりにきれいで、「研究将棋」のような香りがする。

その研究心が、つまりは「近代化」を進めているのかもしれない。

この将軍が指してきた将棋の型は、突出して“近代的”である。未来の将棋を先取りしている。

▲3七桂 △6四歩

前年に誕生したばかりとは思えないほどの“きれいな相矢倉”である。

上手は5三銀とした。この銀には、現代の視点で言えば、三つの狙いがあって、一つ目は6四銀と攻めに使う、二つ目は4五歩として次に4四銀右とする、そして三つ目が本譜の順だ。

▲5七銀 △5一角 ▲4六歩 △9四歩 ▲9六歩 △8四角

上手宗印が5三銀右とした意図は、5一角から8四角と、いわゆる「四手角」の構想であった。

この「四手角」は、上で述べた通り、1757年に三代伊藤宗看が初めてやった形。(その時は7五歩からの歩交換というルートからの“三手角”だったが)

そしてもちろん、この二人は前年の御城将棋「大橋宗順-九代大橋宗桂戦」を意識している。

矢倉3三角型からは、実は理屈上は「三手」で8四まで角を運べるのだが、この場合4二でいったん止まっているので「四手」になっている。(またこれが「引き角」なら、理屈上も最短で「四手」かかる)

▲4八飛 △7三桂 ▲4五歩 △6五歩 ▲4九飛

この形、4八飛と右四間に構えるのがよいか、2筋に飛車を置いて2四歩からの攻めを狙うのがよいのか、むつかしい選択だ。

家治将軍は4八飛と回り、4五歩と仕掛けた。

上手五代宗印も6五歩。戦いが始まった。

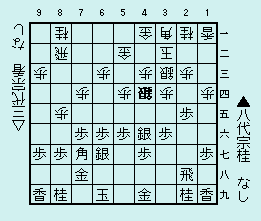

4九飛

4九飛

△6四銀 ▲4六銀 △4五歩 ▲同桂 △4二銀 ▲4四歩 △同金

▲3五歩 △6六歩 ▲同銀 △6五銀

本来なら、下手は上手に「右香」がないことをねらいにするような指し方をすべきところである。それをしないで、まるで「平手」戦のように戦っているのは、家治祖軍の好奇心が「相矢倉でがっぷり組み合ったらどういう戦いになるのだろうか」というところに純粋に向かっているからであろう。

ここで上手の五代宗印は6四銀としたが、もし下手も(上手と同様に)2六角という形だったらこの手はなかったところだが、この場合は成立しているようだ。

そうして考えると、下手の6八角が攻めにも受けにも働いておらず、すでに上手が「駒組み勝ち」なのかもしれない。

だから上手の6四銀は、さすが伊藤家五代目、というような機敏な一着である。

局面はいきなり激しくなってきた。家治将軍も4六銀と出たからである。

4六銀は危険な手だが、攻めの棋風の将軍らしい手といえる。この将軍の棋風は、直線的に攻め合う棋風なので短手数の将棋が多い。それに6八角を働かせるためには、危険でも4六銀のような手で勝負するしかないのかもしれない。

代えて4四歩、同銀、2四歩というのもあったようだが、ここはすでに下手苦しめの局面だ。

4五桂に上手は4二銀としたが、やや疑問手。

4四歩、同金、3五歩は、これまたこの将軍らしい、きびきびした手。

▲7七銀 △6六歩 ▲5七金 △7五歩 ▲6六銀

6五銀(図)を同銀なら、6六歩で、後手の、矢倉の教科書に書いてあるような攻めが決まり、後手優勢になる。では、どう受けるのか。

本来ならもう下手に適当な受けがないところだが、この場合は7七角という手が好手になっていた。7七角が間接的に敵玉を睨みつつ浮いている4四金の当たりになっていて、その攻め味を含んでいるため、この手が有効となる。今のところ、この角は6八のままでは働いていないのだ。

7七角以下、6六銀、同金に、6二飛なら、7五金(参考図)

参考図

参考図

これは下手優勢である。(6六同金に、6二飛ではなく4三歩なら形勢互角)

上手の4四金が浮いているからで、だから前に戻って、下手の4五桂に4二銀と引くのではなく、4四銀が正しい応手だったということになる。

実戦は、7七銀と引いた。以下、6六歩、5七金と進み、そこで五代宗印は7五歩としたが、この手は疑問手。(6二飛として、下手3四歩なら、そこで7五歩という手順が正着になる。それで上手が良かった)

△7六歩 ▲7五歩 △6七歩 ▲同金寄 △6二飛 ▲6五銀 △同桂 ▲5三銀

上手の7五歩に、家治将軍の6六銀が好手。以下7六歩に、7五歩。

潰されそうだった下手陣がこらえて、形勢不明に。

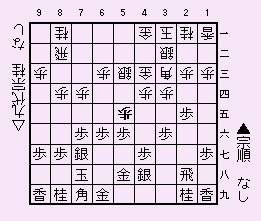

5三銀

5三銀

△5三同銀 ▲同桂成 △7七銀

5三銀とこれを指したくて将軍6五の銀を取ったのだろうが、この手5三銀が“指しすぎ”の悪い手で、ここからはっきり上手優勢に傾く。

この手では代えて6六歩とすべきところで、これならまだ互角に戦えていた。

宗印は5三銀を同銀と取って、同桂成に、7七銀(次の図)

▲7七同桂 △同桂成 ▲同角 △同歩成 ▲同金寄 △7六歩 ▲6二成桂 △7七歩成

▲同金 △7六歩 ▲同金 △6七角

いかにも「相矢倉戦」らしい戦いである。

ここでの手順中、上手の7七同桂成に「同金」は、同歩成、同角のとき、7六桂と打たれて、9八玉に、6六銀で、先手悪い。

それで将軍は同角と取ったが、それも本譜の攻めで、やはり上手が優勢である。

▲2四桂 △7八金 ▲9八玉 △2四歩 ▲同歩 △4九角成 ▲2三銀 △同金

▲同歩成 △同玉 ▲2四歩 △同玉 ▲2五歩 △3三玉 ▲5三飛

上手の攻めが筋に入っている。

将軍は2四桂から攻めたが―-

△4三歩 ▲2四銀 △3二玉 ▲5一飛成 △8八飛 ▲9七玉 △7五角

五代宗印は8八飛~7五角(次の図)

▲8六金打 △8七飛成 ▲同玉 △8六歩 ▲7八玉 △6七銀 ▲8九玉 △7八金

▲9八玉 △8七歩成 ▲同玉 △7六銀不成 ▲7八玉 △6七馬

以下、これを寄せるのは難しくない。

まで125手で上手の勝ち

良くも悪くも、家治将軍は攻め将棋である。この将棋は、それが裏目に出て、5三銀と攻めて行った手が、“敗着”となった。

しかし、5三銀のその一手以外は、好手が多かったと思う。

ただし、序盤の駒組みで、もう差がついていたようである。6四銀と上手が指したところは後手有利。下手の6八角が使いづらく、対照的に上手の「四手角」の8四角はしっかり利いている。

それなら、下手側も「四手角」にしてみたら―――それが次の対局である。

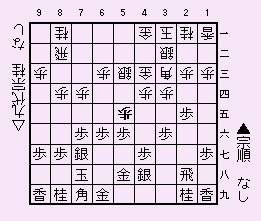

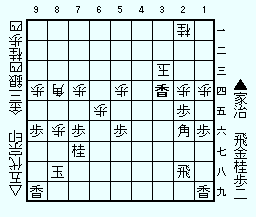

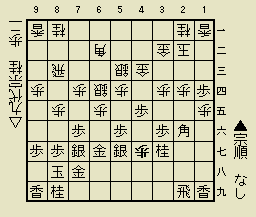

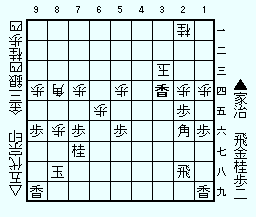

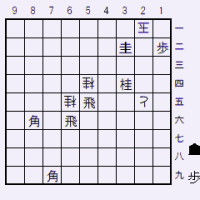

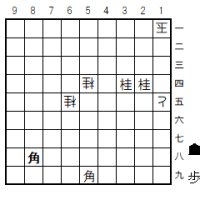

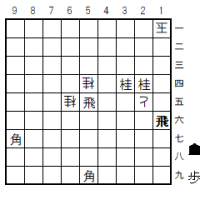

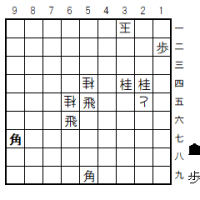

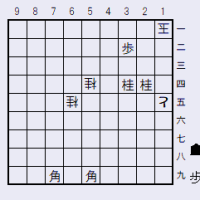

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 一七七六年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

上の〔1〕の将棋とは、上手(五代宗印)の組み方が違う。〔1〕は3二銀型から「左美濃」だったが、今回は3二金型である。これなら「左美濃」にはならない。

そしてやっぱり「相矢倉」へ。(こういうつもりなら「左美濃」だろうが「3二金型」だろうが同じことだ)

今度は「同型」に進む。(といってもスタートが「右香落ち」なのでまったくの「同型」にはなりようがないが)

上手も5一角から8四角。下手も5九角から2六角をめざす。

下手も上手も「総矢倉四手角」。さあ、仕掛けはあるのか。

これは駒落ち(右香落ち)なので、上手が先攻するケースになる。6五歩。

下手も4五歩。問題はこの後どう指すかだ。

五代宗印は6六歩、同銀、6二飛と指した。

そこで先手の手番だが、やはりどう指すか難しい(つまり決定的な正解手はないのだ)

家治は4五桂と指した。宗印は3五歩と応じた。

この3五歩がほぼ敗着の一手となった。

この手では、ふつうに4二銀としておけば、何も問題はなく、依然として「何を指せばよいか難しい将棋」がなおも続いたところだった。

4二銀だと、2四歩、同歩、4四角、同金、5三銀のような下手からの攻めがあり(家治将軍の好きそうな手だ)があり、それを嫌ったのかもしれない。しかしそれは、5三同銀、同桂成、8二飛(参考図)となって――

参考図

参考図

上手が互角以上に戦えそうだ。この図では次に上手からは6四角や、6五歩、5七銀、3九角のような攻めがあるので、下手が忙しい。よって図からは、4五歩、同金、2四飛、2三銀(2三歩は3四飛が気になる変化)、2五飛、3三桂、2九飛、4七角、2八飛、2七歩、4八飛、3六角成のような展開が予想されるが、上手が良さそう。

実戦の上手3五歩に、3三桂成、同金寄、3五歩と進んでみると、下手が優位に立っていた。桂馬がさばけてもう攻めに悩むことはない。

宗印も反撃する。6五桂。

家治はこれを放置して、4五歩。これを同銀なら、3四歩が飛車取りにもなっている。

なので上手宗印も7七桂成、同金上に、6五歩、5七銀、6六銀と攻め合う。

以下、4四歩に、5七銀成。

5七銀成で上手は負けを早めた。上手は6二の飛車を間接的に角に狙われているので、それをさばく意味で、6七銀成とする方がよい。同金に、6六歩、同銀、同飛、同角で勝負だ。

(こういうところ、五打宗印が自分が負けるように指している気がしないでもない)

実戦の進行は、図より、4四歩、5七銀成、3四歩、6七成銀、3三歩成、同金、4三歩成(飛車取りにもなっている)、7七成銀、同桂、8六桂(次の図)

徳川家治の将棋の棋譜は、こういう直線的な将棋が多い。お互いがあっというまに裸に近い玉になった。

図の8六桂を同歩と取って、同歩に、そこで後手玉に“詰み”はないかとおそらく将軍はそれを考えた。

――そして答えをみつけた。(詰ます手順は何通りかあるようだ)

3一銀と打つ。これを同玉なら、4二銀、同飛、同と、同玉、3四桂から詰む。

よって3一銀に宗印は1二玉と逃げた。

そこで家治、2四桂。(この2四桂は必要なかったかもしれない…詰み筋を複雑にした)

2四同歩に、1三銀、同玉、2二銀打、1二玉、1一銀成、1三玉、2二金(次の図)

将軍は詰将棋が得意でこういう勝ちは逃した棋譜がなさそうだが、これも読み切って指していたのだろうか。本譜は五代宗印は図の1二金に同飛と応じたが、そうでなく、図で2三玉なら、そこからその玉を詰めるのは相当大変。長手数になるし、合駒なども考えなければならない。3三と、同桂、2二金、3四玉、3五金、4三玉、4四金、5二玉、5三金…以下、最後には7七桂も有効にはたらかせるような30手以上の手数の詰め手順になるようだ。(詰まさなければ下手負け)

実戦の手順は、図から、1二同飛、同成銀、同玉、2二銀成、同玉、3三と、同玉、3四香(次の図)

3四同玉に、4四飛、3三玉、3八飛、2二玉、4二飛成――で、五代宗印が投了。徳川家治の勝ち。

それにしてもこの将軍はミスの少ないしっかりした将棋である。本局はノーミスで勝ちきった。

これらの棋譜を調べてわかったことは、「総矢倉四手角」の攻めは強い、ということである。なのでその強力な攻めに対抗するために、相手も同じく「総矢倉四手角」にするのが有力な手段となる。

そういうわけで、「相総矢倉四手角」になるケースが出てくる。

しかしそうなった場合、仕掛けはあるのか。 ――それが問題なのである。

【相総矢倉四手角は26年周期で現れる】

ここからは昭和・平成時代の「相総矢倉四手角」についてのレポートになる。

「相総矢倉四手角」の将棋は、26年周期で3度、プロの重要な対局の将棋に登場している。

昭和時代の矢倉の解説書に、この戦型の解説がよくされていて、「千日手になりやすい」と結論されていた。それが結論なので、プロの将棋にはほとんど現れることなく(この型にならないように指している)、いまでは解説書に載ることもなくなっている。

今までにプロ将棋で現れたこの「相総矢倉四手角」の型の将棋を見てみよう。

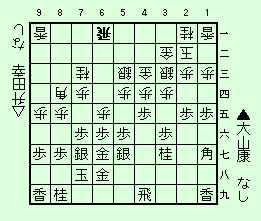

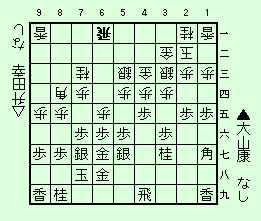

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2

木村義雄が名人に復位した翌年の1950年に名人戦挑戦者決定三番勝負第2局でそれが現れた。「大山康晴-升田幸三戦」。(第1局は相入玉の熱戦を大山が制して1勝)

上で鑑賞した「徳川家治-五代伊藤宗印戦」の場合と、組み方が違う。行き着く先は同じなのだが、図のように後手の6四角に、先手4六角からこの戦型はつくられていく。

ここで4六角とすると「相総矢倉四手角」の将棋になって、それは「千日手」になるので、だから4六角とせず、3七銀とか3七桂とするのだと、昭和の1970年代の棋書には書かれている。「総矢倉四手角戦法」は有力なのだが、それを先手側が指すことがほとんどないのは、そうした事情がある。

ここから、7三角、3七角、5三銀、5七銀、6四歩、4六歩というように駒組みを進めていく。

そうして、「相総矢倉四手角」になった。

先手大山の陣形が気になるところだが、これは6八金が5七を補強している。

ここから先手も後手も「仕掛け」を模索しつつ、様子見の手順が続く。つまり、よい仕掛けがはっきり見つからないのである。

ここから、8八玉、9三角、7八金、6三飛、4七飛、8四角、4九飛、9三角(次の図)

ここで先手の大山康晴が、攻めを決断した。4四歩、同銀左(これを左で取るのが定跡手)、2四歩、同歩、2五歩(次の図)

ここで後手の升田幸三は3五歩と受けた。これで受け潰せるということだったと思われるが、後の定跡書では、ここは2五同歩と取って、先手の攻めが続かないとなっていたと思う。

2五同歩、同桂に、4五歩としておけば、次に2四歩から後手は桂得となる。この桂馬の攻めが空を切るように、4四歩は“同銀左”と取るわけである。

大山は2五同歩、同桂、4五歩に、4六歩、同歩、同銀と攻めるつもりだったのかもしれないが、これは後手に分がある将棋。

ただ、この場合は、2五同歩には、9六歩という手がある(参考図)

参考図

参考図

これは升田幸三が思いつきそうな手で、あるいは升田はこれが見えて、変化したのか。

この場合の9六歩は確かに有力手で、しかし、これで後手がわるいわけではない。

実戦では升田が3五歩と指し、以下、同歩、4八歩、同飛、6六歩、同銀左、6五歩、7七銀、3六歩、4五桂、4二銀、6四歩、同飛、3四歩、5五歩、3三歩成、同桂、同桂成、同銀上、4五歩、5三銀、3五桂と進んだ(次の図)

攻めの大山、受けの升田という構図になっている。

図以下、4二金引、4四歩、同銀左、2四歩、3七歩成に、4四飛と、大山は飛車を切った。

4四同銀、4三歩、5二金、4一銀。

そこで升田は、3三玉。入玉をめざす。

以下、5二銀不成、2四玉、4二歩成で次の図。

ここが“勝負の分かれ目”だったかもしれない。

升田幸三はここで2五桂と打った。対して大山康晴は3二と。これが好判断で、以下1七桂成に、2六金と打った。

大山はもう大駒が一つもないが、後手も受けに適した駒がない。手数はかかったが、結局勝利(つまりは名人挑戦権)は大山の手に。大山康晴が名人戦2度目の登場を決めた。

升田幸三は自分の良さがまったくでない将棋で、無念だったであろう。とはいえ、勝負的にはギリギリの攻防だった。

この将棋以降、「相総矢倉四手角」の仕掛けが調べられ、どうやらうまい仕掛けはなく、「千日手やむなし」という結論にプロ棋士間ではなったのだと思われる。

参考図

参考図

2五桂に代えて、2六歩(図)なら、どうなっていたかわからない。

これを同角なら、2七と。以下、6三銀成、同飛、2三桂成、同金、4四角、3九飛が予想手順の一例で、形勢不明。

米長邦雄-中原誠 1976年 名人2

米長邦雄-中原誠 1976年 名人2

さて、26年後、1976年の名人戦で「相総矢倉四手角」が出現した。後手6四角に、4六角と先手が応じるとこうなると上でも説明した。先手番の米長邦雄がこれを注文したのである。

そして図の、「6八銀左」が米長新手である。これが指したかったのだ。

以下の手順は、6六歩、同銀、9五歩、7七銀、2二玉、1五歩、同歩、4四歩、同銀左、1三歩(次の図)

6八銀左と引くことで、結果、6筋と4筋とで「二歩」を手にすることができる。歩を手にするのは後手も同じなのだが、その時に端の歩の形が影響するかもしれない。先手番の米長は9筋の端歩を手抜いている。

1五歩、同歩、1三歩が、米長がやりたかった攻めだ。その時にあと「一歩」があるので、2四歩、同歩、2五歩の継ぎ歩の攻めができる。

1三歩に、後手中原誠名人は、同香。米長挑戦者は予定通り、2四歩、同歩、2五歩。

そこで後手がどうするか。

中原名人は、6五歩、5七銀として、4六歩と歩を垂らした。これは次に4七歩成~5七とだ。

先手米長に手番が渡った。4四角、同銀、2三銀という攻めがある。だがこれは3三玉とされ、ちょっと足らない。

米長邦雄は4五歩と打った。

振り返ってみれば、この4五歩が“勝着”である。これで米長が優位に立ち、そしてこの将棋をものにした。

対して後手3三銀なら、今度は5三角成~2三銀で先手が勝てる、2三銀、3一玉、3二銀成の後、2三歩成が3三の銀に当たるしくみだ。

また図で3七とには、4四歩、2八と、2三銀で、先手良し。

そして、どうやらここに来て、予定の5七とでは自信なしというのが中原名人の結論になったようだ。(ただし、ソフト「激指」で調べると5七と以下の結論ははっきりしない)

名人の指した手は、3五銀。同歩なら、5七とで勝負、ということだ。

そして挑戦者米長は――

3五同角。

3五同歩に、2三銀と打って、以下先手が優勢を拡大していった。

鮮やかな手で、米長邦雄は、名人戦初勝利を決めたのであった。

この「相総矢倉四手角」の戦型は、この名人戦の第4局でも現れた。その将棋も先手の米長が指せていたと思われるが、後手番の中原が得意の「入玉」作戦で勝利。

以後、なぜかこの戦型はずっと出現していない。(「千日手」を打開できたのに、指されなかった理由はなんだろう?)

だが、26年後、またタイトル戦で登場する。

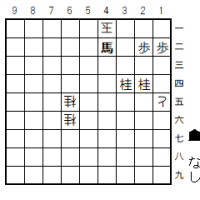

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1

前年度に藤井猛から竜王位を奪った羽生善治に挑戦してきたのが、阿部隆。

その2002年の竜王戦七番勝負の第1局は、千日手になった。(戦型は阿部の「ゴキゲン中飛車」)

その指し直し局は「相矢倉」。 後手羽生竜王の6四角に、阿部隆が4六角。

こうなると、“あの戦型”になる。「相総矢倉四手角」だ。

阿部挑戦者が、その先にどういう手を準備していたのか、それはわからない。

新手を出したのは、後手番の羽生善治だった。図の「2二銀」が羽生新手。

以下、このような「同型」になり、ここから「2八飛、8二飛、2九飛、8一飛」の手順をくり返し、「千日手」が成立した。

七番勝負は4-3で、羽生竜王の防衛となった。羽生善治が、大事な一局を勝つ瞬間、ぶるぶると手が震えるようになったのは、この七番勝負の最終局からではないかと思う。

ここで仕掛けはほんとうにないのだろうか。「激指」は1五歩から仕掛けろというのだが…。(ソフトの中盤の評価値はあまり参考にはならないけれど)

もし、「相総矢倉四手角」は26年周期で現れる、の説が正しければ、これが次に出現するのは2028年ということになる。

[追記]

再調査により、1709~1711年に行われた「宗銀印達五十七番勝負」の中に、「相矢倉」の棋譜があったことが判明した。 しかも、4つも。

大橋宗銀-伊藤印達 1709年

大橋宗銀-伊藤印達 1709年

この図はその第11番の将棋から。

この五十七番勝負が始まったのは1709年の10月。この時、宗銀は数え16歳、印達は12歳。

史上初の「本格的相矢倉」の棋譜は、この二人の若者によって、すでにこの時代に生まれていた。

塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3

塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3

また「相総矢倉四手角」は、1947年「木村義雄-塚田正夫」の名人戦第3局で出現している。

これが江戸時代の「徳川家治-五代伊藤宗印」以来の「相総矢倉四手角」ということになるのでは、と思う。

この将棋も千日手模様だった。先手の塚田は図のように4四歩、同銀としたが、そこからまた仕掛けが見つからず、4七飛(図)。以下、8一飛、4九飛、6一飛、4八飛…。この“4八飛”は“誘いのスキ”かもしれない。これを見て後手木村名人は8六歩、同歩、8五歩と仕掛けていった。仕掛けは成功し木村がやや有利と見られた中盤だったが、塚田玉が入玉に成功し、結果は162手「持将棋」となった。

4日後に同じ旅館で指し直し局(正式には第4局)が行われ、「角換わり相腰掛銀」の「同型」の将棋に。先手番で木村義雄名人の仕掛けが有名な「木村定跡」となっている。木村名人が良かったが、塚田が頑張り、逆転勝ち。ここまで0-2と押されていた塚田正夫挑戦者はこの勝利がこの名人戦七番勝負での初勝利。そして名人位奪取へ――。

この図面は1776年の「徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち)戦」。

[月の光と世の乱れ]

老僧の目にはじめて表情らしい光が動いた。

「なる程。一揆の火を鬼道衆が煽り立てるか。いかにも鬼道好みの所業だな」

「我らが黄金城を求めて動くのは、世がそれを求めはじめたため……鬼道は本来黄金など欲しませぬ。求めるのは、月の光と世の乱れのみ」

「世を乱してもらいたい。それで呼んだ」

老僧はそういって力のない咳をした。

(『妖星伝』(一)鬼道の巻より)

今回鑑賞する棋譜は次の3つ。

〔1〕大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年 御城将棋

〔2〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

いずれも「相矢倉」の将棋である。

これらの棋譜を鑑賞する前に、そのための予備知識として、「相矢倉の誕生の前後」について解説をしておきたい。

【 解説 相矢倉の誕生の前後 】

小原大介-奥田佐平次 1626年

小原大介-奥田佐平次 1626年残された将棋の棋譜で、歴史上最初の「相矢倉」はこの棋譜かもしれない。390年ほど前の棋譜。

しかしこれはさっそく角交換になり、戦法の性質としては、「角換わり」か「相掛かり」に近い感じ。8六での角交換の後、先手は8八銀~7七銀として、以下8八玉として「矢倉」に組む。後手も同じ。だから「相矢倉」には違いない。

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年上の棋譜から120年後の対局の棋譜。御城将棋で、五世名人の二代宗印(鶴田幻庵)の三男(八代宗桂)と五男(看寿)の対局。(三男宗寿は数え10歳の時に大橋家に養子に迎えられ、大橋本家八代目当主宗桂となった)

この将棋が史上最初の「角換わり」の棋譜でもあるのだが、これも「相矢倉」になった。

それまでも、強引に2二角成(8八角成)と交換する角交換将棋はすでによくあったし、上のような引き角からの角交換もあったわけだが、先手が7七角として後手が角を換えてくる、つまり先後お互いが手損をしないようなやりかたの“洗練された手順”での「角換わり」は、この対局が最初になる。

この図から、6六銀右に、後手の宗桂が4六歩、同歩、4七角と仕掛けて戦いが始まった。勝利したのも八代宗桂。

七世名人三代伊藤宗看(看寿の兄で二男)が1761年に没し、八代大橋宗桂の息子九代宗桂が次の八世名人に襲位する1789年までの「名人位空位の28年間」を、我々は「家治時代」として、この時代を将棋の戦法の“近代化”のはじまった時代として見ている。

その時代の始まる1761年(徳川家治は1760年に十代将軍になった)までの江戸時代の棋譜で「相矢倉」と見られる棋譜は上の2つしかない。少なくとも我々(終盤探検隊)が調査した限りにおいては。

[追記] これは誤りと判明した。 「相矢倉は」1709~1711年の「大橋宗銀vs伊藤印達57番勝負」中で4番出現している。この57番勝負の第11番(1709年11月10日)が「本格的相矢倉」の歴史的第1号局ということになるようだ。

大橋宗銀vs伊藤印達 1709年

大橋宗銀vs伊藤印達 1709年しかもこれは先後ともに「引き角」である。(江戸期から昭和初期まで、「矢倉」は先手なら7七角、後手なら3三角から組むのが主流で、7七銀から7九角の「引き角」の矢倉はたいへん希少である)

八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年

八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年江戸時代の前半期は「振り飛車」が八割以上の世界だったので、「相居飛車」の将棋の棋譜がそもそも少ないということもあるのだが、「相居飛車」の主流は「雁木囲い」で、したがって「矢倉囲い」は初めから存在はしていたけれど、「雁木vs矢倉」のような戦型で現れていた。

1757年のこの将棋もそういう「雁木vs矢倉」の組み合わせの将棋で、この時まで、「矢倉vs矢倉」の組み合わせの対決は、上記の2局しか棋譜としては残っていないのだ。この「八代大橋宗桂-三代伊藤宗看戦」も御城将棋の対局で、これまた「兄弟対決」である。

「右香落ち」の将棋で、上手の名人(三代宗看)が「矢倉」である。

図は、いまその上手の宗看が4四銀右としたところ。

なぜ「雁木」にくらべて「矢倉」が少なかったかと理由を考えると、おそらく“矢倉は角が使いにくい”からだろう。この図でいえば、3三銀と銀を上がると、2二では角は使えないので3一角と引き角にする。しかしそうすると“5三銀”という右銀の位置取りと引き角の利きがダブってしまう。そんな具合で、「雁木」にくらべて、けっこう駒組みがめんどくさいのである。

それでその5三銀を今上手が4四銀右としたのである。これなら「引き角」の利きの通りは良いし、銀もしっかり前線で働く。

これが七世名人宗看の工夫であった。宗看はこの後さらに工夫を見せる。7五歩と突き、同歩、同角、7六歩、8四角。角を8四に運んだのである。これが画期的な新構想であった。

その後はこういう戦形になった。

下手(八代宗桂)の角の位置は「三手角」と呼ばれる角で、これはすでに前例がいくつかあった。(初登場は1709年「伊藤印達-大橋宗銀戦」で、宗銀が雁木で三手角をやった) しかし前例の三手角はすべて3七角(後手なら7三角)で、まだこの角を2六で活用した例は生まれてなかった。〔後日注; 三手角は1637年「初代伊藤宗看-松本紹尊戦」ですでに現れ、松本が指している〕

上手の3大宗看が初めてそれ(8四角)をやったのである。(引き角での「矢倉」の場合、この角の実現には通常は4手かかるので「四手角」と呼ばれる) 8四に角を置き、6二飛と右四間にして、6四歩。これが三代宗看の開発した新構想であった。この後、6五歩、同歩、7三桂と攻めていくのだ。

ただしこの将棋は八代宗桂が勝っている。この時、八代大橋宗桂は七段。弟伊藤看寿は八段で次期名人にほぼ内定していたが、この対局では兄宗桂が意地と力を見せ兄でもある名人宗看を寄り切った。

この2年後、看寿が突然に死に、さらにその2年後に名人の宗看も…

「宗看・看寿の時代」が突然に終わったのである。

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年伊藤家は五代目当主に鳥飼忠七を養子に入れ、「宗印」とした。伊藤家のライバル大橋分家の当主も新しく代わって大橋宗順という名である。宗順も養子で、それまで「初代宗桂の血」を受け継いできた大橋分家だったが、その意味でも新時代に突入したのであった。

これは、その大橋宗順と大橋本家から出た久々の天才児印寿(後の名人九代大橋宗桂)が対戦した1968年の御城将棋。

上手の九代大橋宗桂が新戦術を見せた。「左美濃」である。(1709年に三代大橋宗与が、そして1736年に伊藤看寿がそれぞれ一度づつ左美濃を使ったことがあるが、流行はしなかった。またこの時はいずれも高美濃ではなかった)

江戸時代の相居飛車戦での「左美濃」は単に矢倉の一変種というものではない。この「左美濃戦法」は、角を3三角のままで戦うというのが基本戦術なのだ。ここから角を4二に引いて矢倉に変化することもできるがそれはあくまでオプション機能なのだ。

図は上手が5五歩と開戦したところ。同歩に、4五歩とする意味。これは「雁木」でよく見られる仕掛け。

だからこの「左美濃」は「雁木」と同じような性質を持ち、そして「雁木」よりも堅い囲いなのである。

だが、これによって、囲いは「雁木」から「矢倉」へと一歩近づいたのであった。

この「矢倉vs左美濃」の戦型は、この後、江戸期の相居飛車の将棋で、最も人気の戦型になっていく。その始まりがこの対局であった。(結果は九代大橋宗桂勝ち)

大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年

大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年そして、1774年の御城将棋で、ついに “それ” が出現したのであった。

「相矢倉」――「矢倉vs矢倉」の戦いである。この将棋が“本格的相矢倉第1号”ということになるかと思う。

この図は、いま、先手の宗順が6五歩と突き、その手に反発して後手宗桂が6四歩と指したところ。

6五歩と宗順が指した意味は、次に6六銀右と指して、5七での角と銀の渋滞状況(これが矢倉引き角特有の現象)を解消しようというのである。上の宗看が見せた4四銀は“歩越し”の銀だったが、それをさらに工夫した構想で、6六銀右から4六角とすれば、「矢倉」の理想形の一つの形である。

その意味を理解し、それを許さないということで、後手は6四歩とすぐに反応したのだ。

この将棋は、後で棋譜鑑賞をする。(歴史的相矢倉1号局なので)

なお、江戸時代を通じて、このような「矢倉」またはそれに準ずる相居飛車系の将棋では、「引き角」は少数派で、先手なら7七角、後手なら3三角、という型が大勢を占める。矢倉にする場合もそこから「矢倉」へと組み替えていくのである。

そこで、我々は、「江戸時代の相引き角矢倉はどれくらいあったのだろうか」と興味を持ち、それを調べてみた。

八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年

八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年 するとわずかに1局だけ見つかった。1843年の「右香落ち」のこの将棋で、この先手番の八代伊藤宗印の当時の名前は上野房次郎である。関根金次郎十三世名人の師匠にあたる。

さがせば他にもまだ見つかるかもしれないが、それくらい「相引き角」の矢倉は江戸時代には少ないということである。

先手7七角(後手3三角)が江戸時代の相居飛車戦では主流なので、飛車先からの角交換になる場合も半分あり、また上で述べたように「左美濃」のままで戦う場合も多かったので、したがって現代に私たちがイメージするような「本格的相矢倉」になったケースは少数である。

つまり江戸時代は、今私たちが「無理矢理矢倉」とか「ウソ矢倉」と呼んでいるその組み立てが主流だったのである。

組むのがめんどくさくて角の使い方が難しいこと、わざわざ角道を銀で止めて引き角をするのが本筋ではなさそうに見えること、組んでいる途中で戦いが始まることも多いこと――そういった理由で矢倉は少数派だったが、やがて「雁木」や「左美濃」よりも、勝ちやすいのではないか、ということに気づいていったのか、江戸時代も終わりごろになると、「相矢倉」も増えていくのである。

本格的に「相矢倉」が指されるようになったのは、1947年の木村義雄vs塚田正夫の名人戦七番勝負以後のことである。

〔1〕大橋宗順-九代大橋宗桂 一七七四年 御城将棋

上の解説でもふれた「本格的相矢倉1号局」を次に鑑賞したい。

大橋宗順は前名を中村宗順といい、大橋分家四代目の宗与が1964年に56歳で死去したのを受けて、養子に入って五代目を継いだ。翌年の御城将棋に初出勤し、角落ち下手での三間飛車の「銀冠美濃」を披露した。史上初の「銀冠美濃」の出現であった。

九代大橋宗桂はこの年に父八代宗桂が亡くなったので、大橋本家の「九代目」になった。10歳の時から御城将棋に出仕して光る才能を発揮してきている。

宗順42歳、九代宗桂31歳。

その将棋は、まずこのような序盤であった。ここで後手九代大橋宗桂は4二角。次に3三銀として、「相矢倉」に。史上初の「相矢倉」戦である。

先手の陣形を見ると、これは確かに矢倉は角を使うのがたいへんだ。

これが上の解説でも示した図。宗順は6五歩とし、6六銀右型の陣形をつくろうとしたが、そうはさせないと、6四歩から後手宗桂が反発。以下、同歩、同角、4六歩、4二角、6六銀、7四歩、5七角、6二飛、4八角、6五歩、5七銀…

本格的な戦いにはまだならず、また駒組みへ。

そして次の図。

先手も後手も(同型ではないが)「総矢倉四手角」である。双方がつくったこの金銀四枚の囲いは「総矢倉」と呼ばれている。

「矢倉四手角」の作戦は1957年に三代宗看が編み出した戦法であることは上ですでに紹介した。それがここで「総矢倉四手角」に進化したのである。

いま、先手宗順が4五歩と仕掛けた。これを同歩だと先手の攻めが決まるが、取らないでおくとお互いに次に指す手が難しい。それがこの型の特徴である。

実戦の進行は、4五歩に、6二角、4八飛、6四銀、2四歩、同歩、4四歩、同銀、4五歩、5三銀、2八飛、1四歩、1六歩、8三飛…

複雑な手順が続く。単純には攻められないのだ。

先手は2九飛として、後手の9四歩に、そこで1五歩、同歩、1四歩と端を攻めた。

後手の九代宗桂は4七歩。

ここで宗順は1五角と出た。以下、1四香、2四角、2三歩、4六角、1八歩、1五歩、同香、2五飛(次の図)

以下、1九歩成、1五飛。面白い順を経て、1筋の香車の交換になった。

これは先手が良いだろう。

その後は、1三歩、2五桂、3五歩、1三桂成、同桂、1四歩、1二歩、1三歩成、同歩、3五歩。

苦しい後手は、なんとか局面を複雑にしたいところ。6六香と攻め合うのは、3四歩とされるともう1三の地点がもたない。

後手宗桂は1四香と打ち、2五飛に、3三桂、2七飛、4五桂。

さらに、3四歩、3五歩、3八香と進んだ(次の図)

これは後手、適当な受けがない。

8六歩、同歩、5七桂成、同金、8七歩、9八玉、4五銀と指した。

そこで先手は3五香。おそらく宗順は、ここで勝ちを確信したことだろう。

進んで、この図のようになった。

後手は、働いていなかった6二の角をついに働かせ、馬となって敵陣に迫っている。

しかし宗順は落ち着いて対処した。ここはもう形勢は大差で先手が良い。

宗順は4六金と指し、5七馬に、3六金。

宗桂は6八馬と飛車を取り、同銀に、6六香。以下、3四歩、6八香成、3三歩成、同飛、4四角(次の図)

投了図

投了図九代宗桂が投了。先手大橋宗順の勝ち。

投了図は後手玉が“必至”。仮に4三銀と(3四桂以下の詰みを)受けても、3三角成、同玉、4五桂以下詰む。

この将棋は、「総矢倉四手角」の陣形が現れた、という点にまず注目しておきたい。「本格的相矢倉1号局」はそういう戦型だった。

この当時おそらく実力最強者であった九代大橋宗桂に「相矢倉」という史上初の、未知の将棋の戦いになり、その勝負を大橋分家五代目当主の宗順が制した。このように宗順は強い。にもかかわらず昇段も遅いし、後世の評価もなぜか高くない。

宗順の息子(庶子だったらしい)は後に九世名人となるが、その大橋宗英はこの時19歳で、御城将棋への登場は4年後である。

この将棋、後手の九代宗桂は決定的な敗着となるような手を指していないのに、いつのまにか大差で先手有利に展開していた印象だ。いったい宗桂の指し手の何が問題だったのか。

参考図2

参考図2我々終盤探検隊が行き着いたのは、後手宗桂が6二角と引いて角を受けに使った手である。結局、6二角はあまり受けには働いていなかった。(働かないように先手宗順がうまく指したということだろう。端を攻めた判断がよかった)

だから図のように、6二角とした手に代えて、7三桂が良かったのではないか。

〔2〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 一七七五年

この将棋が、上で紹介した「本格相矢倉1号局」の翌年の将棋だということに留意して本棋譜を味わってほしい。つまり「相矢倉」はまだ生まれたばかりであり、「残された棋譜」としては、これが2号局になる。

△8四歩 ▲7六歩 △8五歩 ▲7七角 △3四歩 ▲8八銀 △6二銀 ▲2六歩

△4四歩 ▲2五歩 △3三角 ▲4八銀 △3二銀 ▲5六歩 △5四歩

▲5八金右 △5二金右 ▲3六歩 △4三金

こういうオープニングで始まった。これは現代なら「角換わり」になる流れ。しかし上手の五代宗印は4四歩と角道を止めた。

上で解説してきたように、先手は7七角、後手は3三角である。この形からこの将棋は「相矢倉」になった。

▲7八金 △4二角 ▲6八角

五代宗印は「左美濃」。 そして4二角。

(「左美濃」は1768年に九代宗桂が披露した新戦術である)

下手の徳川家治は6八角。

△3三銀 ▲7七銀 △3二金 ▲6六歩 △4一玉 ▲6九玉 △3一玉

▲6七金右 △2二玉 ▲7九玉

選択肢としては、ここで上手から8六歩という手もあった。しかし宗印はそれを見送り、3三銀。これで「矢倉」になった。

下手家治もそれに追随する。7七銀。「相矢倉」だ。

このように、先手7七角型や後手3三角型は、いつでも「飛車先からの角交換」になる可能性があり、(江戸時代の)実戦の半分はそう進む。そういうわけで「本格的矢倉」(角交換をしない相矢倉を仮にそう呼ぶことにする)にはならないケースが、実戦はかなりある。先手後手(下手上手)の双方の「角交換はやめましょう」という合意があってはじめて「本格的相矢倉」が成立するのだ。

7九玉

7九玉△1四歩 ▲1六歩 △7四歩 ▲8八玉 △5三銀

想像だが、この対局は、将軍徳川家治の「双方が本格的に矢倉を組み上げたらどうなるのか」という好奇心がまずあって、それを知っていた五代伊藤宗印がそれに合わせたということではないかと思う。そうでなければ、そう簡単には「きれいな同型相矢倉」にはならない。

実戦の勝負というのは、相手に勝つことをめざすのであるから、勝負の色が濃くなればなるほど、相手の思惑(研究、得意形)をはずそうとする。その結果、妙な形になったり、囲いの途中で思わぬところから戦いになるということが多いのである。

その意味でも、この二人の将棋は、あまりにきれいで、「研究将棋」のような香りがする。

その研究心が、つまりは「近代化」を進めているのかもしれない。

この将軍が指してきた将棋の型は、突出して“近代的”である。未来の将棋を先取りしている。

▲3七桂 △6四歩

前年に誕生したばかりとは思えないほどの“きれいな相矢倉”である。

上手は5三銀とした。この銀には、現代の視点で言えば、三つの狙いがあって、一つ目は6四銀と攻めに使う、二つ目は4五歩として次に4四銀右とする、そして三つ目が本譜の順だ。

▲5七銀 △5一角 ▲4六歩 △9四歩 ▲9六歩 △8四角

上手宗印が5三銀右とした意図は、5一角から8四角と、いわゆる「四手角」の構想であった。

この「四手角」は、上で述べた通り、1757年に三代伊藤宗看が初めてやった形。(その時は7五歩からの歩交換というルートからの“三手角”だったが)

そしてもちろん、この二人は前年の御城将棋「大橋宗順-九代大橋宗桂戦」を意識している。

矢倉3三角型からは、実は理屈上は「三手」で8四まで角を運べるのだが、この場合4二でいったん止まっているので「四手」になっている。(またこれが「引き角」なら、理屈上も最短で「四手」かかる)

▲4八飛 △7三桂 ▲4五歩 △6五歩 ▲4九飛

この形、4八飛と右四間に構えるのがよいか、2筋に飛車を置いて2四歩からの攻めを狙うのがよいのか、むつかしい選択だ。

家治将軍は4八飛と回り、4五歩と仕掛けた。

上手五代宗印も6五歩。戦いが始まった。

4九飛

4九飛△6四銀 ▲4六銀 △4五歩 ▲同桂 △4二銀 ▲4四歩 △同金

▲3五歩 △6六歩 ▲同銀 △6五銀

本来なら、下手は上手に「右香」がないことをねらいにするような指し方をすべきところである。それをしないで、まるで「平手」戦のように戦っているのは、家治祖軍の好奇心が「相矢倉でがっぷり組み合ったらどういう戦いになるのだろうか」というところに純粋に向かっているからであろう。

ここで上手の五代宗印は6四銀としたが、もし下手も(上手と同様に)2六角という形だったらこの手はなかったところだが、この場合は成立しているようだ。

そうして考えると、下手の6八角が攻めにも受けにも働いておらず、すでに上手が「駒組み勝ち」なのかもしれない。

だから上手の6四銀は、さすが伊藤家五代目、というような機敏な一着である。

局面はいきなり激しくなってきた。家治将軍も4六銀と出たからである。

4六銀は危険な手だが、攻めの棋風の将軍らしい手といえる。この将軍の棋風は、直線的に攻め合う棋風なので短手数の将棋が多い。それに6八角を働かせるためには、危険でも4六銀のような手で勝負するしかないのかもしれない。

代えて4四歩、同銀、2四歩というのもあったようだが、ここはすでに下手苦しめの局面だ。

4五桂に上手は4二銀としたが、やや疑問手。

4四歩、同金、3五歩は、これまたこの将軍らしい、きびきびした手。

▲7七銀 △6六歩 ▲5七金 △7五歩 ▲6六銀

6五銀(図)を同銀なら、6六歩で、後手の、矢倉の教科書に書いてあるような攻めが決まり、後手優勢になる。では、どう受けるのか。

本来ならもう下手に適当な受けがないところだが、この場合は7七角という手が好手になっていた。7七角が間接的に敵玉を睨みつつ浮いている4四金の当たりになっていて、その攻め味を含んでいるため、この手が有効となる。今のところ、この角は6八のままでは働いていないのだ。

7七角以下、6六銀、同金に、6二飛なら、7五金(参考図)

参考図

参考図これは下手優勢である。(6六同金に、6二飛ではなく4三歩なら形勢互角)

上手の4四金が浮いているからで、だから前に戻って、下手の4五桂に4二銀と引くのではなく、4四銀が正しい応手だったということになる。

実戦は、7七銀と引いた。以下、6六歩、5七金と進み、そこで五代宗印は7五歩としたが、この手は疑問手。(6二飛として、下手3四歩なら、そこで7五歩という手順が正着になる。それで上手が良かった)

△7六歩 ▲7五歩 △6七歩 ▲同金寄 △6二飛 ▲6五銀 △同桂 ▲5三銀

上手の7五歩に、家治将軍の6六銀が好手。以下7六歩に、7五歩。

潰されそうだった下手陣がこらえて、形勢不明に。

5三銀

5三銀△5三同銀 ▲同桂成 △7七銀

5三銀とこれを指したくて将軍6五の銀を取ったのだろうが、この手5三銀が“指しすぎ”の悪い手で、ここからはっきり上手優勢に傾く。

この手では代えて6六歩とすべきところで、これならまだ互角に戦えていた。

宗印は5三銀を同銀と取って、同桂成に、7七銀(次の図)

▲7七同桂 △同桂成 ▲同角 △同歩成 ▲同金寄 △7六歩 ▲6二成桂 △7七歩成

▲同金 △7六歩 ▲同金 △6七角

いかにも「相矢倉戦」らしい戦いである。

ここでの手順中、上手の7七同桂成に「同金」は、同歩成、同角のとき、7六桂と打たれて、9八玉に、6六銀で、先手悪い。

それで将軍は同角と取ったが、それも本譜の攻めで、やはり上手が優勢である。

▲2四桂 △7八金 ▲9八玉 △2四歩 ▲同歩 △4九角成 ▲2三銀 △同金

▲同歩成 △同玉 ▲2四歩 △同玉 ▲2五歩 △3三玉 ▲5三飛

上手の攻めが筋に入っている。

将軍は2四桂から攻めたが―-

△4三歩 ▲2四銀 △3二玉 ▲5一飛成 △8八飛 ▲9七玉 △7五角

五代宗印は8八飛~7五角(次の図)

▲8六金打 △8七飛成 ▲同玉 △8六歩 ▲7八玉 △6七銀 ▲8九玉 △7八金

▲9八玉 △8七歩成 ▲同玉 △7六銀不成 ▲7八玉 △6七馬

以下、これを寄せるのは難しくない。

まで125手で上手の勝ち

良くも悪くも、家治将軍は攻め将棋である。この将棋は、それが裏目に出て、5三銀と攻めて行った手が、“敗着”となった。

しかし、5三銀のその一手以外は、好手が多かったと思う。

ただし、序盤の駒組みで、もう差がついていたようである。6四銀と上手が指したところは後手有利。下手の6八角が使いづらく、対照的に上手の「四手角」の8四角はしっかり利いている。

それなら、下手側も「四手角」にしてみたら―――それが次の対局である。

〔3〕徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 一七七六年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年上の〔1〕の将棋とは、上手(五代宗印)の組み方が違う。〔1〕は3二銀型から「左美濃」だったが、今回は3二金型である。これなら「左美濃」にはならない。

そしてやっぱり「相矢倉」へ。(こういうつもりなら「左美濃」だろうが「3二金型」だろうが同じことだ)

今度は「同型」に進む。(といってもスタートが「右香落ち」なのでまったくの「同型」にはなりようがないが)

上手も5一角から8四角。下手も5九角から2六角をめざす。

下手も上手も「総矢倉四手角」。さあ、仕掛けはあるのか。

これは駒落ち(右香落ち)なので、上手が先攻するケースになる。6五歩。

下手も4五歩。問題はこの後どう指すかだ。

五代宗印は6六歩、同銀、6二飛と指した。

そこで先手の手番だが、やはりどう指すか難しい(つまり決定的な正解手はないのだ)

家治は4五桂と指した。宗印は3五歩と応じた。

この3五歩がほぼ敗着の一手となった。

この手では、ふつうに4二銀としておけば、何も問題はなく、依然として「何を指せばよいか難しい将棋」がなおも続いたところだった。

4二銀だと、2四歩、同歩、4四角、同金、5三銀のような下手からの攻めがあり(家治将軍の好きそうな手だ)があり、それを嫌ったのかもしれない。しかしそれは、5三同銀、同桂成、8二飛(参考図)となって――

参考図

参考図上手が互角以上に戦えそうだ。この図では次に上手からは6四角や、6五歩、5七銀、3九角のような攻めがあるので、下手が忙しい。よって図からは、4五歩、同金、2四飛、2三銀(2三歩は3四飛が気になる変化)、2五飛、3三桂、2九飛、4七角、2八飛、2七歩、4八飛、3六角成のような展開が予想されるが、上手が良さそう。

実戦の上手3五歩に、3三桂成、同金寄、3五歩と進んでみると、下手が優位に立っていた。桂馬がさばけてもう攻めに悩むことはない。

宗印も反撃する。6五桂。

家治はこれを放置して、4五歩。これを同銀なら、3四歩が飛車取りにもなっている。

なので上手宗印も7七桂成、同金上に、6五歩、5七銀、6六銀と攻め合う。

以下、4四歩に、5七銀成。

5七銀成で上手は負けを早めた。上手は6二の飛車を間接的に角に狙われているので、それをさばく意味で、6七銀成とする方がよい。同金に、6六歩、同銀、同飛、同角で勝負だ。

(こういうところ、五打宗印が自分が負けるように指している気がしないでもない)

実戦の進行は、図より、4四歩、5七銀成、3四歩、6七成銀、3三歩成、同金、4三歩成(飛車取りにもなっている)、7七成銀、同桂、8六桂(次の図)

徳川家治の将棋の棋譜は、こういう直線的な将棋が多い。お互いがあっというまに裸に近い玉になった。

図の8六桂を同歩と取って、同歩に、そこで後手玉に“詰み”はないかとおそらく将軍はそれを考えた。

――そして答えをみつけた。(詰ます手順は何通りかあるようだ)

3一銀と打つ。これを同玉なら、4二銀、同飛、同と、同玉、3四桂から詰む。

よって3一銀に宗印は1二玉と逃げた。

そこで家治、2四桂。(この2四桂は必要なかったかもしれない…詰み筋を複雑にした)

2四同歩に、1三銀、同玉、2二銀打、1二玉、1一銀成、1三玉、2二金(次の図)

将軍は詰将棋が得意でこういう勝ちは逃した棋譜がなさそうだが、これも読み切って指していたのだろうか。本譜は五代宗印は図の1二金に同飛と応じたが、そうでなく、図で2三玉なら、そこからその玉を詰めるのは相当大変。長手数になるし、合駒なども考えなければならない。3三と、同桂、2二金、3四玉、3五金、4三玉、4四金、5二玉、5三金…以下、最後には7七桂も有効にはたらかせるような30手以上の手数の詰め手順になるようだ。(詰まさなければ下手負け)

実戦の手順は、図から、1二同飛、同成銀、同玉、2二銀成、同玉、3三と、同玉、3四香(次の図)

3四同玉に、4四飛、3三玉、3八飛、2二玉、4二飛成――で、五代宗印が投了。徳川家治の勝ち。

それにしてもこの将軍はミスの少ないしっかりした将棋である。本局はノーミスで勝ちきった。

これらの棋譜を調べてわかったことは、「総矢倉四手角」の攻めは強い、ということである。なのでその強力な攻めに対抗するために、相手も同じく「総矢倉四手角」にするのが有力な手段となる。

そういうわけで、「相総矢倉四手角」になるケースが出てくる。

しかしそうなった場合、仕掛けはあるのか。 ――それが問題なのである。

【相総矢倉四手角は26年周期で現れる】

ここからは昭和・平成時代の「相総矢倉四手角」についてのレポートになる。

「相総矢倉四手角」の将棋は、26年周期で3度、プロの重要な対局の将棋に登場している。

昭和時代の矢倉の解説書に、この戦型の解説がよくされていて、「千日手になりやすい」と結論されていた。それが結論なので、プロの将棋にはほとんど現れることなく(この型にならないように指している)、いまでは解説書に載ることもなくなっている。

今までにプロ将棋で現れたこの「相総矢倉四手角」の型の将棋を見てみよう。

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2木村義雄が名人に復位した翌年の1950年に名人戦挑戦者決定三番勝負第2局でそれが現れた。「大山康晴-升田幸三戦」。(第1局は相入玉の熱戦を大山が制して1勝)

上で鑑賞した「徳川家治-五代伊藤宗印戦」の場合と、組み方が違う。行き着く先は同じなのだが、図のように後手の6四角に、先手4六角からこの戦型はつくられていく。

ここで4六角とすると「相総矢倉四手角」の将棋になって、それは「千日手」になるので、だから4六角とせず、3七銀とか3七桂とするのだと、昭和の1970年代の棋書には書かれている。「総矢倉四手角戦法」は有力なのだが、それを先手側が指すことがほとんどないのは、そうした事情がある。

ここから、7三角、3七角、5三銀、5七銀、6四歩、4六歩というように駒組みを進めていく。

そうして、「相総矢倉四手角」になった。

先手大山の陣形が気になるところだが、これは6八金が5七を補強している。

ここから先手も後手も「仕掛け」を模索しつつ、様子見の手順が続く。つまり、よい仕掛けがはっきり見つからないのである。

ここから、8八玉、9三角、7八金、6三飛、4七飛、8四角、4九飛、9三角(次の図)

ここで先手の大山康晴が、攻めを決断した。4四歩、同銀左(これを左で取るのが定跡手)、2四歩、同歩、2五歩(次の図)

ここで後手の升田幸三は3五歩と受けた。これで受け潰せるということだったと思われるが、後の定跡書では、ここは2五同歩と取って、先手の攻めが続かないとなっていたと思う。

2五同歩、同桂に、4五歩としておけば、次に2四歩から後手は桂得となる。この桂馬の攻めが空を切るように、4四歩は“同銀左”と取るわけである。

大山は2五同歩、同桂、4五歩に、4六歩、同歩、同銀と攻めるつもりだったのかもしれないが、これは後手に分がある将棋。

ただ、この場合は、2五同歩には、9六歩という手がある(参考図)

参考図

参考図これは升田幸三が思いつきそうな手で、あるいは升田はこれが見えて、変化したのか。

この場合の9六歩は確かに有力手で、しかし、これで後手がわるいわけではない。

実戦では升田が3五歩と指し、以下、同歩、4八歩、同飛、6六歩、同銀左、6五歩、7七銀、3六歩、4五桂、4二銀、6四歩、同飛、3四歩、5五歩、3三歩成、同桂、同桂成、同銀上、4五歩、5三銀、3五桂と進んだ(次の図)

攻めの大山、受けの升田という構図になっている。

図以下、4二金引、4四歩、同銀左、2四歩、3七歩成に、4四飛と、大山は飛車を切った。

4四同銀、4三歩、5二金、4一銀。

そこで升田は、3三玉。入玉をめざす。

以下、5二銀不成、2四玉、4二歩成で次の図。

ここが“勝負の分かれ目”だったかもしれない。

升田幸三はここで2五桂と打った。対して大山康晴は3二と。これが好判断で、以下1七桂成に、2六金と打った。

大山はもう大駒が一つもないが、後手も受けに適した駒がない。手数はかかったが、結局勝利(つまりは名人挑戦権)は大山の手に。大山康晴が名人戦2度目の登場を決めた。

升田幸三は自分の良さがまったくでない将棋で、無念だったであろう。とはいえ、勝負的にはギリギリの攻防だった。

この将棋以降、「相総矢倉四手角」の仕掛けが調べられ、どうやらうまい仕掛けはなく、「千日手やむなし」という結論にプロ棋士間ではなったのだと思われる。

参考図

参考図2五桂に代えて、2六歩(図)なら、どうなっていたかわからない。

これを同角なら、2七と。以下、6三銀成、同飛、2三桂成、同金、4四角、3九飛が予想手順の一例で、形勢不明。

米長邦雄-中原誠 1976年 名人2

米長邦雄-中原誠 1976年 名人2さて、26年後、1976年の名人戦で「相総矢倉四手角」が出現した。後手6四角に、4六角と先手が応じるとこうなると上でも説明した。先手番の米長邦雄がこれを注文したのである。

そして図の、「6八銀左」が米長新手である。これが指したかったのだ。

以下の手順は、6六歩、同銀、9五歩、7七銀、2二玉、1五歩、同歩、4四歩、同銀左、1三歩(次の図)

6八銀左と引くことで、結果、6筋と4筋とで「二歩」を手にすることができる。歩を手にするのは後手も同じなのだが、その時に端の歩の形が影響するかもしれない。先手番の米長は9筋の端歩を手抜いている。

1五歩、同歩、1三歩が、米長がやりたかった攻めだ。その時にあと「一歩」があるので、2四歩、同歩、2五歩の継ぎ歩の攻めができる。

1三歩に、後手中原誠名人は、同香。米長挑戦者は予定通り、2四歩、同歩、2五歩。

そこで後手がどうするか。

中原名人は、6五歩、5七銀として、4六歩と歩を垂らした。これは次に4七歩成~5七とだ。

先手米長に手番が渡った。4四角、同銀、2三銀という攻めがある。だがこれは3三玉とされ、ちょっと足らない。

米長邦雄は4五歩と打った。

振り返ってみれば、この4五歩が“勝着”である。これで米長が優位に立ち、そしてこの将棋をものにした。

対して後手3三銀なら、今度は5三角成~2三銀で先手が勝てる、2三銀、3一玉、3二銀成の後、2三歩成が3三の銀に当たるしくみだ。

また図で3七とには、4四歩、2八と、2三銀で、先手良し。

そして、どうやらここに来て、予定の5七とでは自信なしというのが中原名人の結論になったようだ。(ただし、ソフト「激指」で調べると5七と以下の結論ははっきりしない)

名人の指した手は、3五銀。同歩なら、5七とで勝負、ということだ。

そして挑戦者米長は――

3五同角。

3五同歩に、2三銀と打って、以下先手が優勢を拡大していった。

鮮やかな手で、米長邦雄は、名人戦初勝利を決めたのであった。

この「相総矢倉四手角」の戦型は、この名人戦の第4局でも現れた。その将棋も先手の米長が指せていたと思われるが、後手番の中原が得意の「入玉」作戦で勝利。

以後、なぜかこの戦型はずっと出現していない。(「千日手」を打開できたのに、指されなかった理由はなんだろう?)

だが、26年後、またタイトル戦で登場する。

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1前年度に藤井猛から竜王位を奪った羽生善治に挑戦してきたのが、阿部隆。

その2002年の竜王戦七番勝負の第1局は、千日手になった。(戦型は阿部の「ゴキゲン中飛車」)

その指し直し局は「相矢倉」。 後手羽生竜王の6四角に、阿部隆が4六角。

こうなると、“あの戦型”になる。「相総矢倉四手角」だ。

阿部挑戦者が、その先にどういう手を準備していたのか、それはわからない。

新手を出したのは、後手番の羽生善治だった。図の「2二銀」が羽生新手。

以下、このような「同型」になり、ここから「2八飛、8二飛、2九飛、8一飛」の手順をくり返し、「千日手」が成立した。

七番勝負は4-3で、羽生竜王の防衛となった。羽生善治が、大事な一局を勝つ瞬間、ぶるぶると手が震えるようになったのは、この七番勝負の最終局からではないかと思う。

ここで仕掛けはほんとうにないのだろうか。「激指」は1五歩から仕掛けろというのだが…。(ソフトの中盤の評価値はあまり参考にはならないけれど)

もし、「相総矢倉四手角」は26年周期で現れる、の説が正しければ、これが次に出現するのは2028年ということになる。

[追記]

再調査により、1709~1711年に行われた「宗銀印達五十七番勝負」の中に、「相矢倉」の棋譜があったことが判明した。 しかも、4つも。

大橋宗銀-伊藤印達 1709年

大橋宗銀-伊藤印達 1709年この図はその第11番の将棋から。

この五十七番勝負が始まったのは1709年の10月。この時、宗銀は数え16歳、印達は12歳。

史上初の「本格的相矢倉」の棋譜は、この二人の若者によって、すでにこの時代に生まれていた。

塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3

塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3また「相総矢倉四手角」は、1947年「木村義雄-塚田正夫」の名人戦第3局で出現している。

これが江戸時代の「徳川家治-五代伊藤宗印」以来の「相総矢倉四手角」ということになるのでは、と思う。

この将棋も千日手模様だった。先手の塚田は図のように4四歩、同銀としたが、そこからまた仕掛けが見つからず、4七飛(図)。以下、8一飛、4九飛、6一飛、4八飛…。この“4八飛”は“誘いのスキ”かもしれない。これを見て後手木村名人は8六歩、同歩、8五歩と仕掛けていった。仕掛けは成功し木村がやや有利と見られた中盤だったが、塚田玉が入玉に成功し、結果は162手「持将棋」となった。

4日後に同じ旅館で指し直し局(正式には第4局)が行われ、「角換わり相腰掛銀」の「同型」の将棋に。先手番で木村義雄名人の仕掛けが有名な「木村定跡」となっている。木村名人が良かったが、塚田が頑張り、逆転勝ち。ここまで0-2と押されていた塚田正夫挑戦者はこの勝利がこの名人戦七番勝負での初勝利。そして名人位奪取へ――。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます