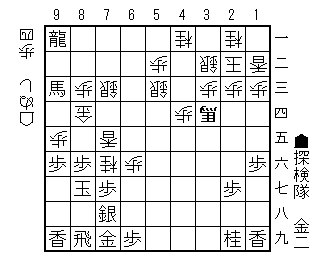

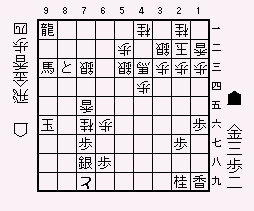

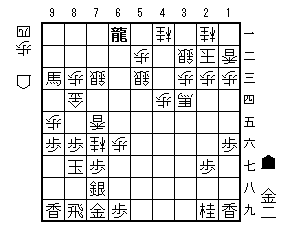

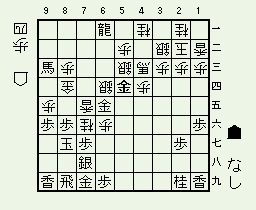

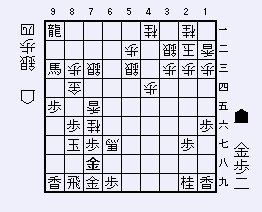

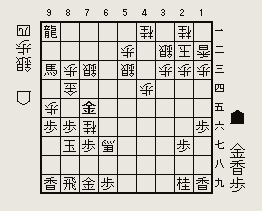

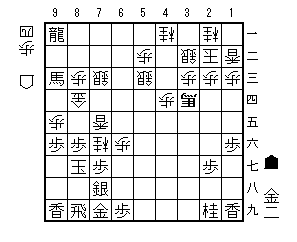

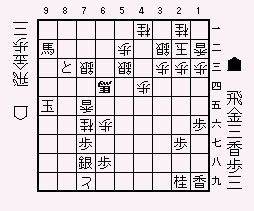

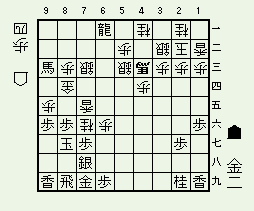

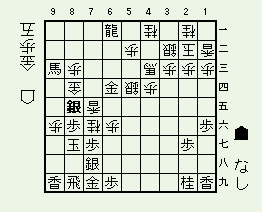

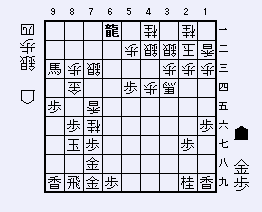

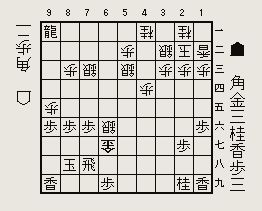

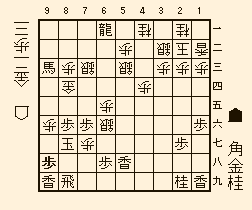

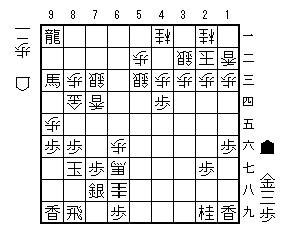

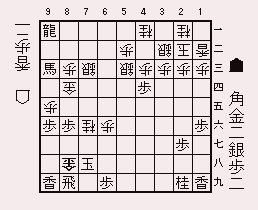

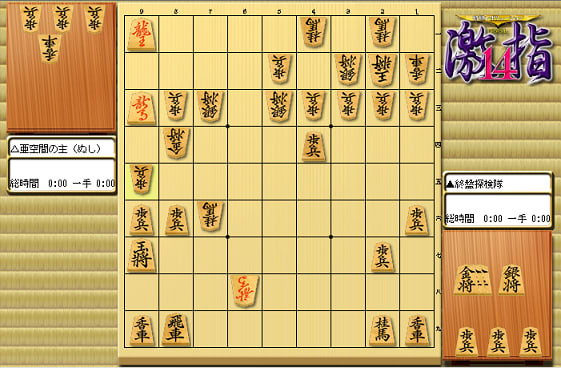

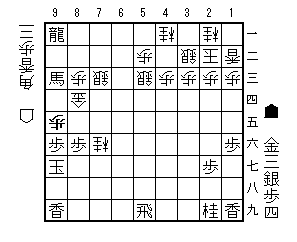

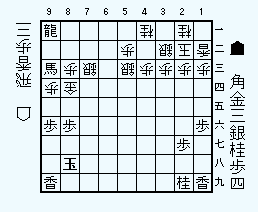

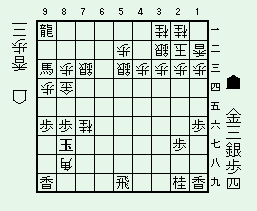

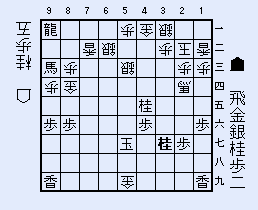

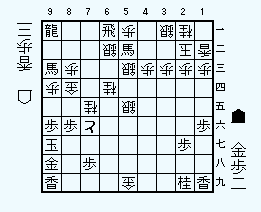

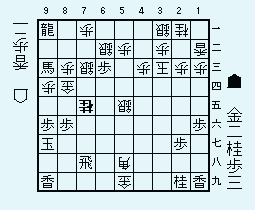

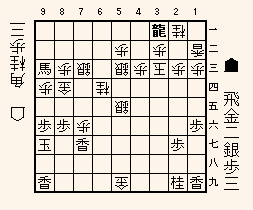

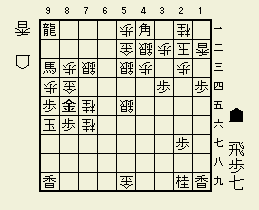

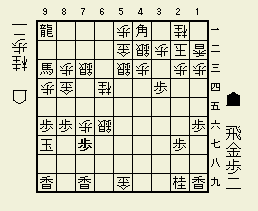

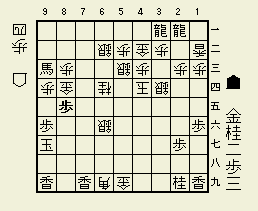

≪最終一番勝負 第85譜 指始図≫ 3四馬まで

指し手 ▲7六歩

[さあ、あんたよ]

「さあ、あんたよ」アリスはすごいいきおいで赤の女王さまの方にむきなおる。だいたいこのさわぎの張本人は、こいつとしか思えない――ところが女王さまはもう、となりにはいなくってね――ふいに小さなお人形くらいにちぢまっちゃって、テーブルの上をぐるぐるたのしそうに、うしろにひきずっている自分のショールと追いかけっこをしているところなんだ。

ほかのときならば、アリスもさぞたまげたにちがいないけれど、いまはもう興奮のあまり、何だってかまいやしない。「あんたなんかもう」くりかえしざまアリスは、そのちっぽけな生き物がちょうどテーブルにまいおりてきた瓶をぴょんととびこえようとしたところをぱっとひっとらえて、「あんたなんか、こうやって、子猫にしてやる!」

(『鏡の国のアリス』 ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫 より)

<第85譜 決着は泥の中で(四)>

≪最終一番勝負 第84譜 指始図≫ 3四馬まで

▲7九金 に、△3四馬 と馬を引いたところ。

ここは形勢「互角」。「水匠2/やねうら王」評価値は +153 。

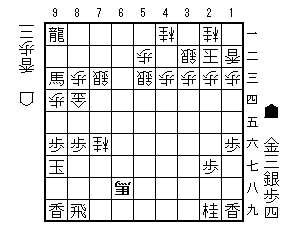

3四馬図

3四馬図

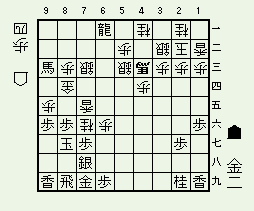

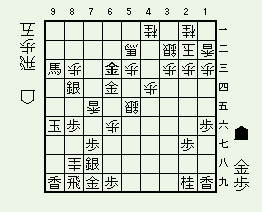

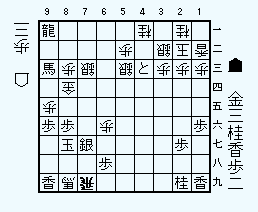

〔S〕6八歩

〔T〕5七金

〔U〕6一竜

〔V〕9五歩

〔W〕6五金

〔X〕7六歩 = 実戦の指し手

ここでは、このような先手の候補手が考えられる。

一つずつ、この順に解説していく。

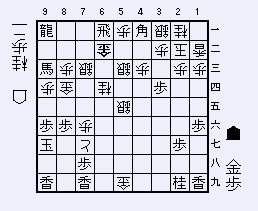

変化6八歩図00

変化6八歩図00

〔S〕6八歩(図)と後手の6七歩成を受けた手。いちばん素直な手だ。

これにはしかし、4三馬がある。それでどうなるか。

次に6八桂成があるので先手は9七玉とし、以下9六歩、同玉に、9八歩がある(次の図)

変化6八歩図01

変化6八歩図01

同香ならもちろん6八桂成である。

先手は8五歩。上部開拓をめざす。

以下9九歩成、8四歩、8九と、8三歩成、7九と(次の図)

変化6八歩図02

変化6八歩図02

先手は「飛金香」を一気に取られてしまった。しかし先手には "入玉" の希望がある。

ここで7三とは9九飛、8五玉(9七歩は、同飛成、同玉、8五金)、8一金、同竜、9三飛成で“入玉”ができなくなる。

よって9五玉とするが、8一香(妙手)がある。

8一同竜、5四馬、6一竜、9二歩、同馬、6四飛、同竜、同馬(次の図)

変化6八歩図03

変化6八歩図03

形勢不明の勝負(「水匠2/やねうら王」評価値は -371 )

“入玉” できるかどうかの戦いになる。ソフト評価値的には後手良しとなるのだけど、"入玉" して先手玉が安全になれば、即、先手勝ちとなりそうな状況なので、評価値 -371 程度ならこれは「互角」の範囲である。

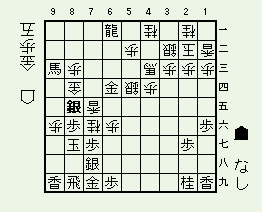

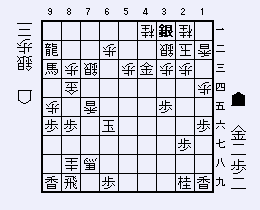

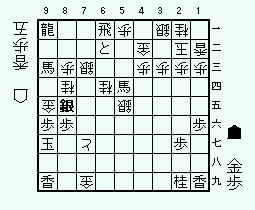

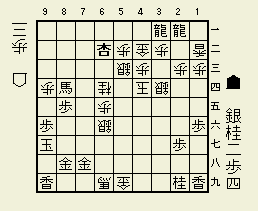

変化5七金図00

変化5七金図00

〔T〕5七金(図)と打つ手もありそうに思えるが、これも今の変化と同じように、3四馬、9七玉、9六歩、同玉、9八歩、8五歩、9九歩成と進んでいくと―――

変化5七金図01

変化5七金図01

こうなる。この場合も "入玉" してしまえばよいので、先手に勝ち目がないわけではないが、「5七金」と打った金がまったく働きのない無駄駒になっている分、はっきり損をしている(「水匠2/やねうら王」評価値は -670 )

〔T〕5七金 は、先手不利、と見る。

変化6一竜図00

変化6一竜図00

〔U〕6一竜(図)は有効な手。

今、“戦場”は6、7筋なので、6筋をしっかり受けるという意味の手だ(場合によっては5二竜も狙える)

この手にも後手はやはり4三馬(次の図)

変化6一竜図01

変化6一竜図01

対して9七玉なら、ここでも9六歩、同玉、9八歩という将棋になる。

それを避けて、「6五金」とできるのが6一竜の効果だ。

しかし、対して、〔G〕6四銀右 が後手の好手(次の図)

変化6一竜図02

変化6一竜図02

(あ)6四同金は、6八桂成、6五金、7八成桂、同金、5六銀で、後手良し。

(い)6六金と引く手にも、6八桂成。

以下、8八玉、7九成桂と進む(次の図)

変化6一竜図03

変化6一竜図03

7九同飛、6五歩、6七金、9六歩(9七金の狙いがある)、8七金(次の図)

変化6一竜図04

変化6一竜図04

最新ソフト「水匠2/やねうら王」の評価値は -207 。「互角」の範囲だが、後手の手の選択肢が多いので厳密にはおそらく後手に勝ち筋があると思われる。

しかしここで良さそうな後手5五銀には、3五桂、3四玉、4三歩、3五馬、5二竜の攻め合いもあるので、それでソフトの評価も互角なのである(調査上は後手良しになった)

この図では5四馬として、次に7六歩、同歩、5五馬を狙う手もあり、現実的には後手持ちの評価となる局面だろう。

変化6一竜図05

変化6一竜図05

上の展開では先手不満。ということで、〔G〕6四銀右 に、(う)5四金打(図)の変化があり、この手に先手の期待がかかる。

5四同銀に、6四金。

そこで〈a〉5五銀 には “5四銀” がみえるが、以下3四馬で、これはその先を調べると後手良しになる。

だが、5五銀には “6五金” と金を引いて受ける手があり、その変化なら互角。

6四金に、〈b〉9六歩 が有力。この手は次に9七金以下の寄せを狙っており、だから先手は8五銀とそれを受ける(次の図)

変化6一竜図06

変化6一竜図06

8五銀(図)と受けて、逆に8四銀、同歩、同馬から先手玉が入玉できれば先手良しになる。

後手は、5三歩、6二竜、5五銀と勝負する。以下8四銀に、5二金。

5二同竜、8八桂成、9六玉、5二馬、6三金打(次の図)

変化6一竜図07

変化6一竜図07

激しいやりとりを経て、この図の形勢は互角(「水匠2/やねうら王」評価値 -194 )

変化6一竜図08

変化6一竜図08

〔H〕7四銀(図)の変化。これは6一竜の6筋の利きが通っている分、先手が6筋を受けやすいが、先手はこれには6六金と引くしかないので、先手の応手を限定できる。

以下、6八桂成、8八玉、7九成桂、同飛。

そこで7七香成、同玉と香車を成り捨て、「7五」への銀の進路をつくる。以下6五歩、6七金、7六歩、8八玉、7五銀。

先手には5四歩で反撃する手がある(次の図)

変化6一竜図09

変化6一竜図09

先手はこのように攻め合いにもちこめる。ただし、ソフトの評価は「互角」である(「水匠2/やねうら王」評価値 -120 )

5四同馬、5九香、6六歩、6八金、6四馬、8二馬、同馬、5三香成 が予想される。

(ただし、この図では5四同銀と応じる手もある)

この図を選ぶかどうかは後手の選択であるというところが、先手としては面白くないところだ(〔G〕6四銀右 と 〔H〕7四銀 との選択は後手の権利)

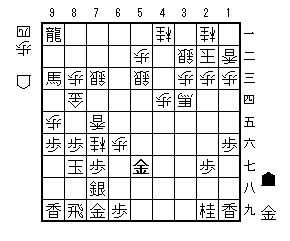

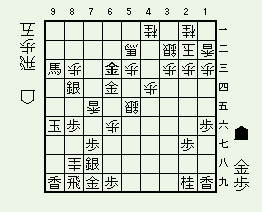

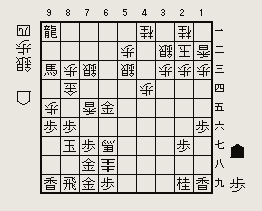

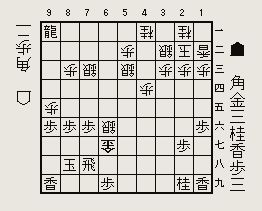

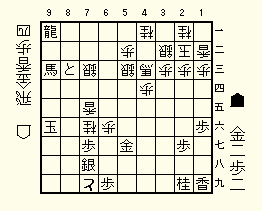

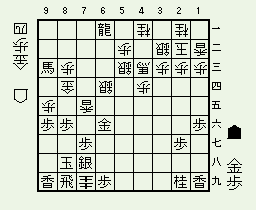

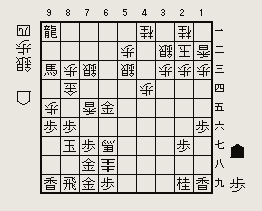

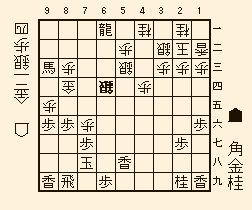

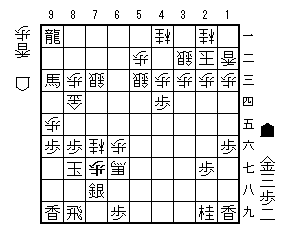

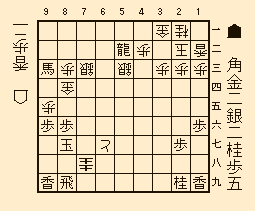

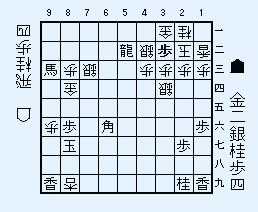

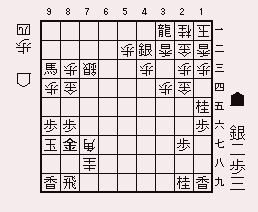

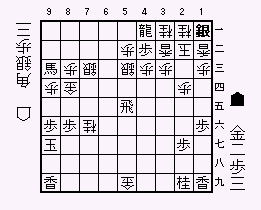

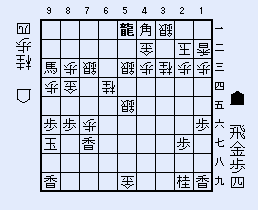

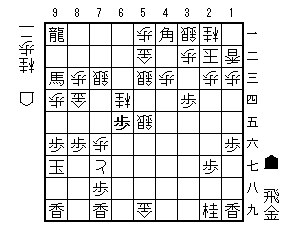

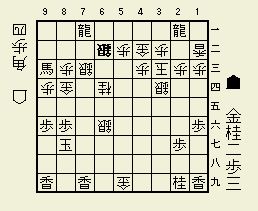

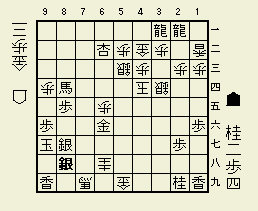

変化9五歩図00

変化9五歩図00

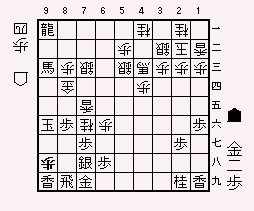

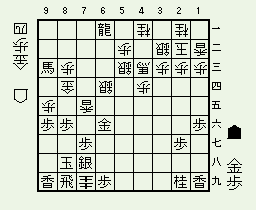

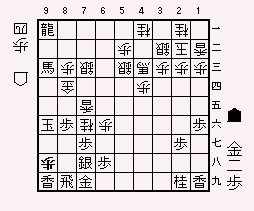

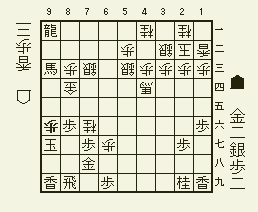

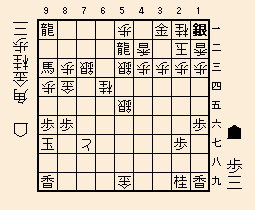

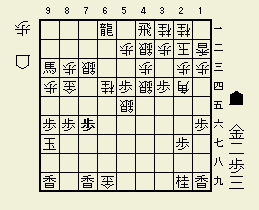

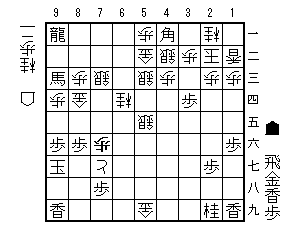

〔V〕9五歩(図)は歩切れを補いつつ玉の可動スペースを広げた有効手である。

そしてこの場合は、後手の4三馬には、9七玉で大丈夫。以下9八歩、同香、9六歩、同玉、6八桂成、同歩、9八馬は、8五歩で、先手良しだ。

そのかわり、この手は後手6七歩成を許すことになる。以下同銀、同馬、7八金打(次の図)

変化9五歩図01

変化9五歩図01

3四馬と引くところだが、4五馬や5六馬も考えられる手。それには先手は6一竜とする。そして、もしも5六馬だったら次に4二歩、同銀、5二竜が有効な攻めになるし、4五馬だったら3七桂の手段も生まれ、4三歩の手がどこかで入る可能性も出てくる。

なので3四馬まで引くのが妥当なところ。

3四馬に、5四歩を入れる。4二銀に、やはりここも6一竜だ(次の図)

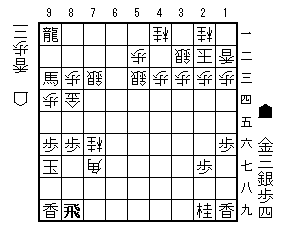

変化9五歩図02

変化9五歩図02

ここで後手が何をするか。7四銀としたいが、それには8二馬の活用が後手は嫌だ。

後手6六歩が最善手か。これには同竜。

そこで7四銀とすれば、ここで8二馬なら6五銀打で後手良し。

先手は4三歩と切り返す。同馬(代えて同銀左は6一竜)に、5五金(次の図)

変化9五歩図03

変化9五歩図03

これは、これからの将棋。「互角」の形勢とみてよさそうだ。

(「水匠2/やねうら王」評価値は -168 )

〔V〕9五歩 は、この調査では最有力候補手である。

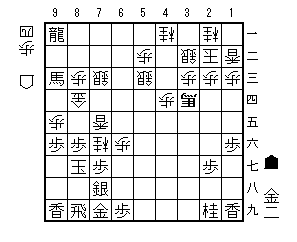

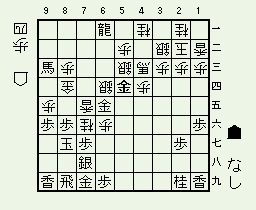

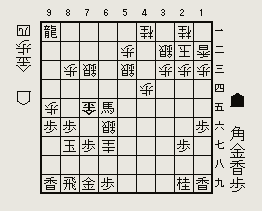

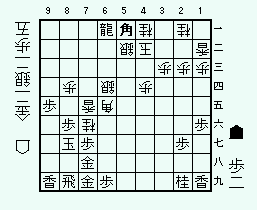

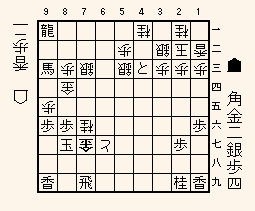

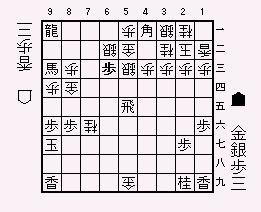

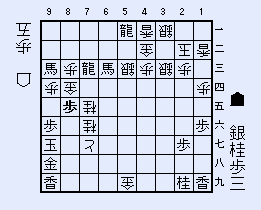

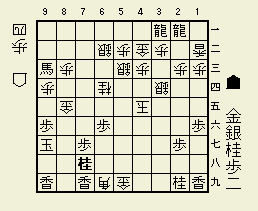

変化6五金図00

変化6五金図00

〔W〕6五金(図)

この手は7五金をねらっている。

しかし、6七歩成、同銀、同馬で銀を献上することになる。

そこでうっかり7八金打と受けると、6八桂成の後手の技が決まってしまう(次の図)

変化6五金図01

変化6五金図01

6八桂成(図)を同歩と取ると、7六銀がある。

したがってここは6七金と馬を取り、同成桂に、待望の7五金。

同金、同馬、6六銀、6五馬、7五金(次の図)

変化6五金図02

変化6五金図02

こうなって、後手優勢。

先手としては3二馬、同玉、4三銀で、後手玉を詰ませたいが、同玉、4一竜、5四玉で、後手玉に詰みなし。

よって、ここで1一角、同玉、3二角成とすることになりそうだが、5四角があり、同馬、7七銀成、9七玉、5四銀と進んで、逆に先手玉に “詰めろ” が掛かっている。

変化6五金図03

変化6五金図03

そうなっては先手勝てないので、戻って、「6七歩成、同銀、同馬」に対し、7五金(図)とする。

以下、同金、同馬となるが、そこで6六銀がある。以下7六馬に、同馬、同歩、7七金と進む(次の図)

変化6五金図04

変化6五金図04

先手には持駒が増えたので、なんとかここを凌ぎ切れば希望の光も見えてくるが――

9七玉、7八歩、8八金、7九歩成、同飛、8八金、同玉、7八歩、同飛、6七金(次の図)

変化6五金図05

変化6五金図05

どうやら、先手玉は捕まってしまった(「水匠2/やねうら王」評価値 -1022 )

図以下、1八飛、7七銀成、9七玉、7九角、8八香、7八金で、後手勝ち。

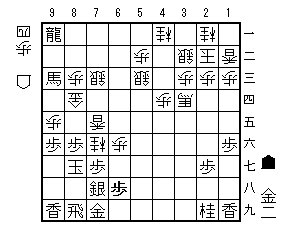

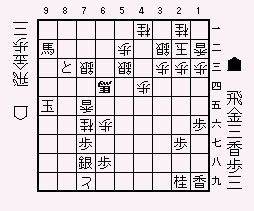

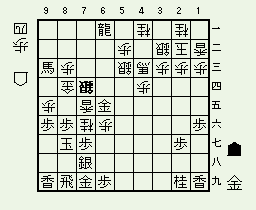

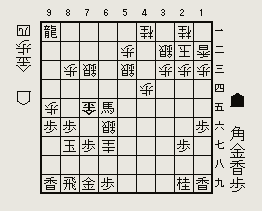

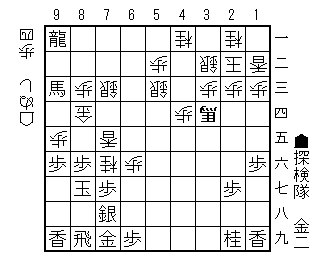

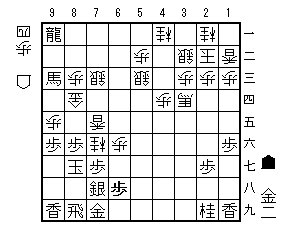

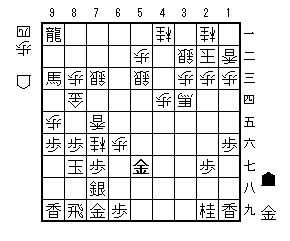

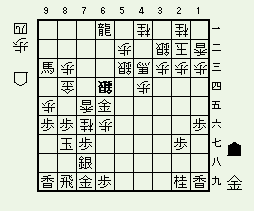

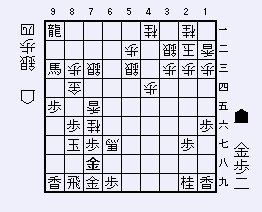

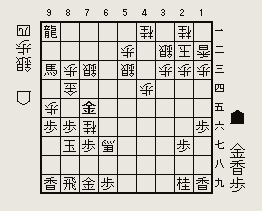

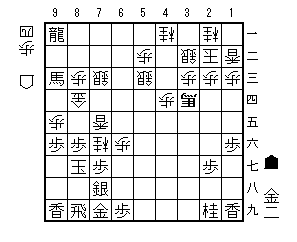

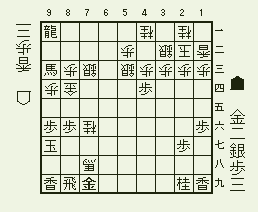

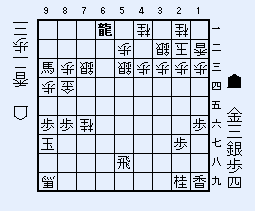

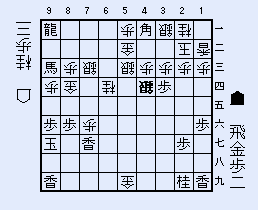

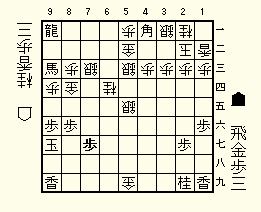

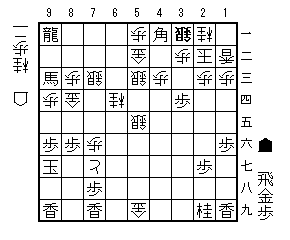

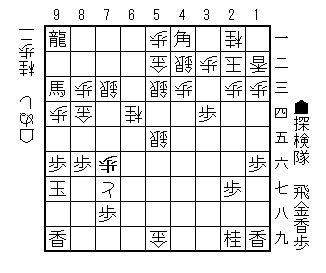

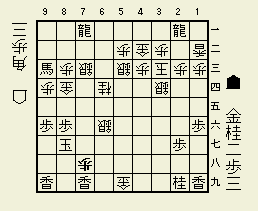

3四馬図(再掲)

3四馬図(再掲)

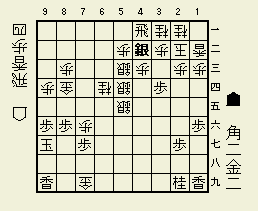

〔S〕6八歩 → 互角

〔T〕5七金 → 後手良し

〔U〕6一竜 → 互角

〔V〕9五歩 → 互角(最善手か)

〔W〕6五金 → 後手良し

〔X〕7六歩 = 実戦の指し手

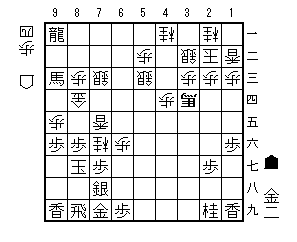

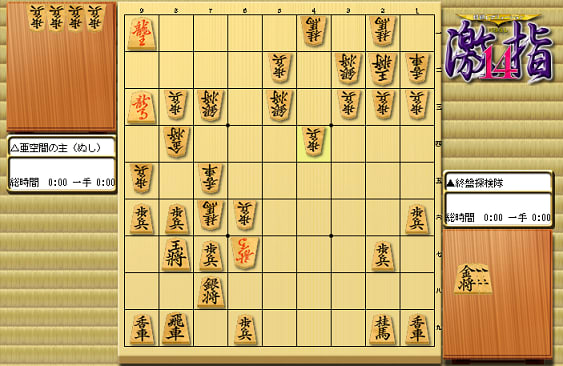

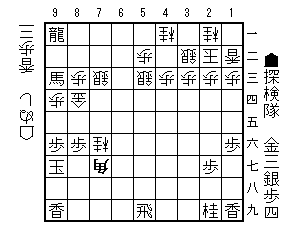

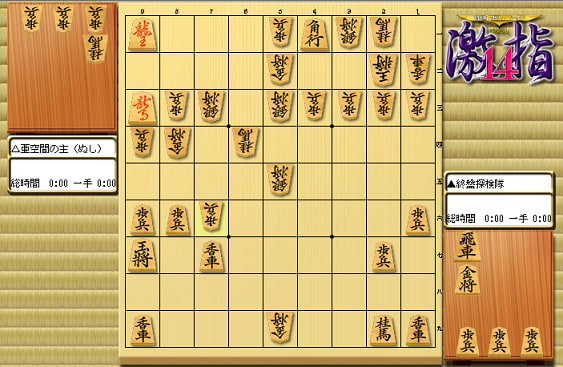

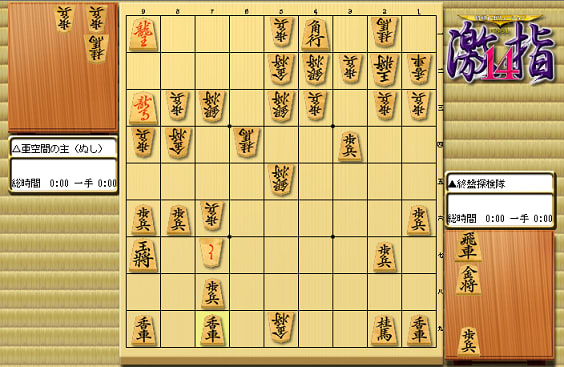

我々――終盤探検隊――が選んだ手は、〔X〕7六歩。

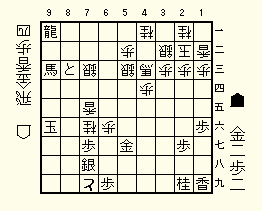

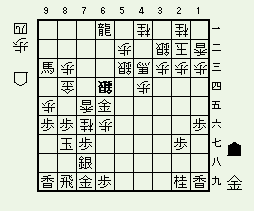

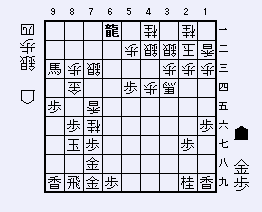

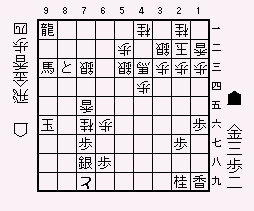

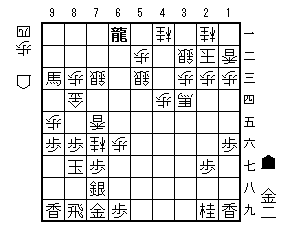

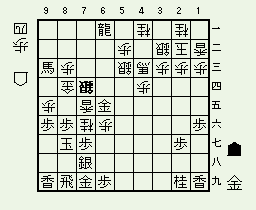

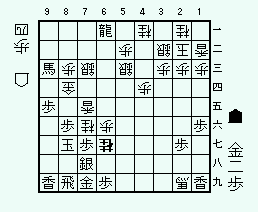

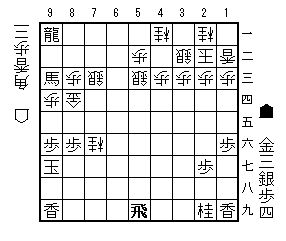

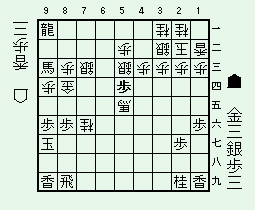

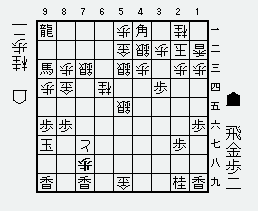

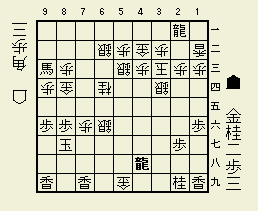

≪最終一番勝負 第85譜 指了図≫ 7六歩まで

我々(先手)は、▲7六歩 と桂馬を取った。

指したかった手だが、形勢はどうなっているか。

じつは、ここで後手6七歩成なら、後手有利。

つまり、先手(我々)は、“悪い手” を選んでしまったのである。

第86譜につづく

指し手 ▲7六歩

[さあ、あんたよ]

「さあ、あんたよ」アリスはすごいいきおいで赤の女王さまの方にむきなおる。だいたいこのさわぎの張本人は、こいつとしか思えない――ところが女王さまはもう、となりにはいなくってね――ふいに小さなお人形くらいにちぢまっちゃって、テーブルの上をぐるぐるたのしそうに、うしろにひきずっている自分のショールと追いかけっこをしているところなんだ。

ほかのときならば、アリスもさぞたまげたにちがいないけれど、いまはもう興奮のあまり、何だってかまいやしない。「あんたなんかもう」くりかえしざまアリスは、そのちっぽけな生き物がちょうどテーブルにまいおりてきた瓶をぴょんととびこえようとしたところをぱっとひっとらえて、「あんたなんか、こうやって、子猫にしてやる!」

(『鏡の国のアリス』 ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫 より)

<第85譜 決着は泥の中で(四)>

≪最終一番勝負 第84譜 指始図≫ 3四馬まで

▲7九金 に、△3四馬 と馬を引いたところ。

ここは形勢「互角」。「水匠2/やねうら王」評価値は +153 。

3四馬図

3四馬図〔S〕6八歩

〔T〕5七金

〔U〕6一竜

〔V〕9五歩

〔W〕6五金

〔X〕7六歩 = 実戦の指し手

ここでは、このような先手の候補手が考えられる。

一つずつ、この順に解説していく。

変化6八歩図00

変化6八歩図00〔S〕6八歩(図)と後手の6七歩成を受けた手。いちばん素直な手だ。

これにはしかし、4三馬がある。それでどうなるか。

次に6八桂成があるので先手は9七玉とし、以下9六歩、同玉に、9八歩がある(次の図)

変化6八歩図01

変化6八歩図01同香ならもちろん6八桂成である。

先手は8五歩。上部開拓をめざす。

以下9九歩成、8四歩、8九と、8三歩成、7九と(次の図)

変化6八歩図02

変化6八歩図02先手は「飛金香」を一気に取られてしまった。しかし先手には "入玉" の希望がある。

ここで7三とは9九飛、8五玉(9七歩は、同飛成、同玉、8五金)、8一金、同竜、9三飛成で“入玉”ができなくなる。

よって9五玉とするが、8一香(妙手)がある。

8一同竜、5四馬、6一竜、9二歩、同馬、6四飛、同竜、同馬(次の図)

変化6八歩図03

変化6八歩図03形勢不明の勝負(「水匠2/やねうら王」評価値は -371 )

“入玉” できるかどうかの戦いになる。ソフト評価値的には後手良しとなるのだけど、"入玉" して先手玉が安全になれば、即、先手勝ちとなりそうな状況なので、評価値 -371 程度ならこれは「互角」の範囲である。

変化5七金図00

変化5七金図00〔T〕5七金(図)と打つ手もありそうに思えるが、これも今の変化と同じように、3四馬、9七玉、9六歩、同玉、9八歩、8五歩、9九歩成と進んでいくと―――

変化5七金図01

変化5七金図01こうなる。この場合も "入玉" してしまえばよいので、先手に勝ち目がないわけではないが、「5七金」と打った金がまったく働きのない無駄駒になっている分、はっきり損をしている(「水匠2/やねうら王」評価値は -670 )

〔T〕5七金 は、先手不利、と見る。

変化6一竜図00

変化6一竜図00〔U〕6一竜(図)は有効な手。

今、“戦場”は6、7筋なので、6筋をしっかり受けるという意味の手だ(場合によっては5二竜も狙える)

この手にも後手はやはり4三馬(次の図)

変化6一竜図01

変化6一竜図01対して9七玉なら、ここでも9六歩、同玉、9八歩という将棋になる。

それを避けて、「6五金」とできるのが6一竜の効果だ。

しかし、対して、〔G〕6四銀右 が後手の好手(次の図)

変化6一竜図02

変化6一竜図02(あ)6四同金は、6八桂成、6五金、7八成桂、同金、5六銀で、後手良し。

(い)6六金と引く手にも、6八桂成。

以下、8八玉、7九成桂と進む(次の図)

変化6一竜図03

変化6一竜図037九同飛、6五歩、6七金、9六歩(9七金の狙いがある)、8七金(次の図)

変化6一竜図04

変化6一竜図04最新ソフト「水匠2/やねうら王」の評価値は -207 。「互角」の範囲だが、後手の手の選択肢が多いので厳密にはおそらく後手に勝ち筋があると思われる。

しかしここで良さそうな後手5五銀には、3五桂、3四玉、4三歩、3五馬、5二竜の攻め合いもあるので、それでソフトの評価も互角なのである(調査上は後手良しになった)

この図では5四馬として、次に7六歩、同歩、5五馬を狙う手もあり、現実的には後手持ちの評価となる局面だろう。

変化6一竜図05

変化6一竜図05上の展開では先手不満。ということで、〔G〕6四銀右 に、(う)5四金打(図)の変化があり、この手に先手の期待がかかる。

5四同銀に、6四金。

そこで〈a〉5五銀 には “5四銀” がみえるが、以下3四馬で、これはその先を調べると後手良しになる。

だが、5五銀には “6五金” と金を引いて受ける手があり、その変化なら互角。

6四金に、〈b〉9六歩 が有力。この手は次に9七金以下の寄せを狙っており、だから先手は8五銀とそれを受ける(次の図)

変化6一竜図06

変化6一竜図068五銀(図)と受けて、逆に8四銀、同歩、同馬から先手玉が入玉できれば先手良しになる。

後手は、5三歩、6二竜、5五銀と勝負する。以下8四銀に、5二金。

5二同竜、8八桂成、9六玉、5二馬、6三金打(次の図)

変化6一竜図07

変化6一竜図07激しいやりとりを経て、この図の形勢は互角(「水匠2/やねうら王」評価値 -194 )

変化6一竜図08

変化6一竜図08〔H〕7四銀(図)の変化。これは6一竜の6筋の利きが通っている分、先手が6筋を受けやすいが、先手はこれには6六金と引くしかないので、先手の応手を限定できる。

以下、6八桂成、8八玉、7九成桂、同飛。

そこで7七香成、同玉と香車を成り捨て、「7五」への銀の進路をつくる。以下6五歩、6七金、7六歩、8八玉、7五銀。

先手には5四歩で反撃する手がある(次の図)

変化6一竜図09

変化6一竜図09先手はこのように攻め合いにもちこめる。ただし、ソフトの評価は「互角」である(「水匠2/やねうら王」評価値 -120 )

5四同馬、5九香、6六歩、6八金、6四馬、8二馬、同馬、5三香成 が予想される。

(ただし、この図では5四同銀と応じる手もある)

この図を選ぶかどうかは後手の選択であるというところが、先手としては面白くないところだ(〔G〕6四銀右 と 〔H〕7四銀 との選択は後手の権利)

変化9五歩図00

変化9五歩図00〔V〕9五歩(図)は歩切れを補いつつ玉の可動スペースを広げた有効手である。

そしてこの場合は、後手の4三馬には、9七玉で大丈夫。以下9八歩、同香、9六歩、同玉、6八桂成、同歩、9八馬は、8五歩で、先手良しだ。

そのかわり、この手は後手6七歩成を許すことになる。以下同銀、同馬、7八金打(次の図)

変化9五歩図01

変化9五歩図013四馬と引くところだが、4五馬や5六馬も考えられる手。それには先手は6一竜とする。そして、もしも5六馬だったら次に4二歩、同銀、5二竜が有効な攻めになるし、4五馬だったら3七桂の手段も生まれ、4三歩の手がどこかで入る可能性も出てくる。

なので3四馬まで引くのが妥当なところ。

3四馬に、5四歩を入れる。4二銀に、やはりここも6一竜だ(次の図)

変化9五歩図02

変化9五歩図02ここで後手が何をするか。7四銀としたいが、それには8二馬の活用が後手は嫌だ。

後手6六歩が最善手か。これには同竜。

そこで7四銀とすれば、ここで8二馬なら6五銀打で後手良し。

先手は4三歩と切り返す。同馬(代えて同銀左は6一竜)に、5五金(次の図)

変化9五歩図03

変化9五歩図03これは、これからの将棋。「互角」の形勢とみてよさそうだ。

(「水匠2/やねうら王」評価値は -168 )

〔V〕9五歩 は、この調査では最有力候補手である。

変化6五金図00

変化6五金図00〔W〕6五金(図)

この手は7五金をねらっている。

しかし、6七歩成、同銀、同馬で銀を献上することになる。

そこでうっかり7八金打と受けると、6八桂成の後手の技が決まってしまう(次の図)

変化6五金図01

変化6五金図016八桂成(図)を同歩と取ると、7六銀がある。

したがってここは6七金と馬を取り、同成桂に、待望の7五金。

同金、同馬、6六銀、6五馬、7五金(次の図)

変化6五金図02

変化6五金図02こうなって、後手優勢。

先手としては3二馬、同玉、4三銀で、後手玉を詰ませたいが、同玉、4一竜、5四玉で、後手玉に詰みなし。

よって、ここで1一角、同玉、3二角成とすることになりそうだが、5四角があり、同馬、7七銀成、9七玉、5四銀と進んで、逆に先手玉に “詰めろ” が掛かっている。

変化6五金図03

変化6五金図03そうなっては先手勝てないので、戻って、「6七歩成、同銀、同馬」に対し、7五金(図)とする。

以下、同金、同馬となるが、そこで6六銀がある。以下7六馬に、同馬、同歩、7七金と進む(次の図)

変化6五金図04

変化6五金図04先手には持駒が増えたので、なんとかここを凌ぎ切れば希望の光も見えてくるが――

9七玉、7八歩、8八金、7九歩成、同飛、8八金、同玉、7八歩、同飛、6七金(次の図)

変化6五金図05

変化6五金図05どうやら、先手玉は捕まってしまった(「水匠2/やねうら王」評価値 -1022 )

図以下、1八飛、7七銀成、9七玉、7九角、8八香、7八金で、後手勝ち。

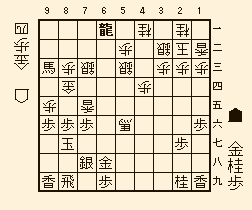

3四馬図(再掲)

3四馬図(再掲)〔S〕6八歩 → 互角

〔T〕5七金 → 後手良し

〔U〕6一竜 → 互角

〔V〕9五歩 → 互角(最善手か)

〔W〕6五金 → 後手良し

〔X〕7六歩 = 実戦の指し手

我々――終盤探検隊――が選んだ手は、〔X〕7六歩。

≪最終一番勝負 第85譜 指了図≫ 7六歩まで

我々(先手)は、▲7六歩 と桂馬を取った。

指したかった手だが、形勢はどうなっているか。

じつは、ここで後手6七歩成なら、後手有利。

つまり、先手(我々)は、“悪い手” を選んでしまったのである。

第86譜につづく

変化9五歩図00

変化9五歩図00 変化9五歩図01

変化9五歩図01 変化9五歩図02

変化9五歩図02 変化9五歩図03

変化9五歩図03 変化9五歩図04

変化9五歩図04 変化9五歩図05

変化9五歩図05 変化9五歩図06

変化9五歩図06 変化9五歩図07

変化9五歩図07 ≪途中図 7九金まで≫

≪途中図 7九金まで≫ 変化5七馬図00

変化5七馬図00 変化5七馬図01

変化5七馬図01 変化5七馬図02(6一竜図)

変化5七馬図02(6一竜図) 変化5七馬図03

変化5七馬図03 変化5七馬図04

変化5七馬図04 変化5七馬図05

変化5七馬図05 変化5七馬図06

変化5七馬図06 変化5七馬図07

変化5七馬図07 変化5七馬図08

変化5七馬図08 変化5七馬図09

変化5七馬図09 変化5七馬図10

変化5七馬図10 変化5七馬図11

変化5七馬図11 変化5七馬図12

変化5七馬図12 変化5七馬図13

変化5七馬図13 変化5七馬図14

変化5七馬図14 変化5七馬図15

変化5七馬図15 変化5七馬図16

変化5七馬図16 変化5七馬図17

変化5七馬図17 変化5六馬図00

変化5六馬図00 変化5六馬図01

変化5六馬図01 変化5六馬図02

変化5六馬図02 変化5六馬図03

変化5六馬図03 変化5六馬図04

変化5六馬図04 変化5六馬図05

変化5六馬図05 変化5六馬図06

変化5六馬図06 変化5六馬図07

変化5六馬図07 変化5六馬図08

変化5六馬図08 変化5六馬図09

変化5六馬図09 変化5六馬図10

変化5六馬図10 変化5六馬図11

変化5六馬図11

7四香図(指始図)

7四香図(指始図) 変化7七歩図00

変化7七歩図00 変化6八桂成図01

変化6八桂成図01 変化3四馬図01

変化3四馬図01 変化3四馬図02

変化3四馬図02 変化4四歩図01

変化4四歩図01 変化4四歩図02(9五歩図)

変化4四歩図02(9五歩図) 変化4四歩図03

変化4四歩図03 変化4四歩図04

変化4四歩図04 変化4四歩図05

変化4四歩図05 変化4四歩図06(7七歩図)

変化4四歩図06(7七歩図) 変化4四歩図07

変化4四歩図07 変化4四歩図08

変化4四歩図08 変化4四歩図09

変化4四歩図09 変化4四歩図10

変化4四歩図10 変化4四歩図11

変化4四歩図11 変化4四歩図12

変化4四歩図12 変化4四歩図13

変化4四歩図13 変化6八桂成図02

変化6八桂成図02 変化6八桂成図03

変化6八桂成図03 変化6八桂成図04

変化6八桂成図04 変化6八桂成図05

変化6八桂成図05 変化6八桂成図06

変化6八桂成図06 ≪途中図1 7五歩まで≫

≪途中図1 7五歩まで≫ ≪途中図2 7七歩まで≫

≪途中図2 7七歩まで≫ 変化6八歩成B図01

変化6八歩成B図01

7八銀図(指始図)

7八銀図(指始図) 変化4四歩図00

変化4四歩図00 変化4四歩図01

変化4四歩図01 変化6二香図00

変化6二香図00 変化6二香図01

変化6二香図01 変化6二香図02

変化6二香図02 変化6二香図03

変化6二香図03 変化8八香図00

変化8八香図00 変化8八香図01

変化8八香図01 変化8八香図02

変化8八香図02 変化7七歩図00

変化7七歩図00 変化7七歩図01

変化7七歩図01 変化3四馬図00

変化3四馬図00 変化3四馬図01

変化3四馬図01 変化3四馬図02

変化3四馬図02 変化3四馬図03

変化3四馬図03 変化3四馬図04

変化3四馬図04 変化3四馬図05

変化3四馬図05 変化3四馬図06

変化3四馬図06 変化3四馬図07

変化3四馬図07 変化7八同馬図00

変化7八同馬図00 変化7八同馬図01

変化7八同馬図01 変化7八同馬図02

変化7八同馬図02 変化7八同馬図03

変化7八同馬図03 変化7八同馬図04

変化7八同馬図04 変化7八金図00

変化7八金図00 変化7八金図01

変化7八金図01 変化7八金図02

変化7八金図02 変化7八金図03

変化7八金図03 変化7八金図04

変化7八金図04 変化7八金図05

変化7八金図05 変化7八金図06

変化7八金図06 変化7八金図07

変化7八金図07 変化7八金図08

変化7八金図08 変化7八金図09

変化7八金図09 変化7八金図10

変化7八金図10 変化7八金図11

変化7八金図11 変化7八金図12

変化7八金図12

6九金図

6九金図 変化6九金図01

変化6九金図01 変化6九金図02

変化6九金図02 変化6九金図03

変化6九金図03 変化6九金図04

変化6九金図04 変化6九金図05

変化6九金図05 変化6九金図06

変化6九金図06 変化6九金図07

変化6九金図07 変化6九金図08

変化6九金図08 変化6九金図09

変化6九金図09 変化6九金図10

変化6九金図10 変化6九金図11

変化6九金図11 変化6九金図12

変化6九金図12 変化6九金図13

変化6九金図13 7九金図

7九金図 変化7九金図01

変化7九金図01 変化7九金図02

変化7九金図02 変化7九金図03

変化7九金図03 変化7九金図04

変化7九金図04 変化7九金図05

変化7九金図05 変化7九金図06

変化7九金図06 変化7九金図07

変化7九金図07 変化7九金図08

変化7九金図08 6六歩図

6六歩図

変化4四同歩図

変化4四同歩図 変化7八馬図01

変化7八馬図01 変化7八馬図02

変化7八馬図02 変化7七馬図01

変化7七馬図01 変化7七馬図02

変化7七馬図02 変化7七馬図03

変化7七馬図03 4四歩図

4四歩図

変化7九金F図01

変化7九金F図01 変化7九金F図02

変化7九金F図02 変化7九金F図03

変化7九金F図03 変化7九金F図04

変化7九金F図04 変化7九金F図05

変化7九金F図05

変化7四香図01

変化7四香図01 変化7四香図02

変化7四香図02 変化7四香図03(5八玉図)

変化7四香図03(5八玉図) 変化7四香図04

変化7四香図04 変化7四香図05

変化7四香図05 変化7四香図06

変化7四香図06 変化7四香図07

変化7四香図07

6八角成図

6八角成図 8七銀図

8七銀図 変化8七銀図01

変化8七銀図01 8七金図

8七金図 変化8七金図01

変化8七金図01 変化8七金図02

変化8七金図02 変化8七金図03

変化8七金図03 変化8七金図04

変化8七金図04 7七歩図

7七歩図 変化7七歩図01

変化7七歩図01 変化7七歩図02

変化7七歩図02 変化7七歩図03

変化7七歩図03 変化7七歩図04

変化7七歩図04 変化7七歩図05

変化7七歩図05 変化7七歩図06

変化7七歩図06 7九金図

7九金図 変化7九金図01

変化7九金図01 変化7九金図02

変化7九金図02 変化7九金図03

変化7九金図03 変化7九金図04

変化7九金図04 変化7九金図05

変化7九金図05 変化7九金図06

変化7九金図06 変化7九金図07

変化7九金図07 変化7九金図08

変化7九金図08 4二歩図

4二歩図 変化4二歩図01

変化4二歩図01 変化4二歩図02

変化4二歩図02 変化4二歩図03

変化4二歩図03 変化4二歩図04

変化4二歩図04

変化5四歩図01

変化5四歩図01 変化5四歩図02

変化5四歩図02 変化5四歩図03

変化5四歩図03 6一竜図

6一竜図 変化6一竜図01

変化6一竜図01 変化6一竜図02

変化6一竜図02 変化6一竜図03

変化6一竜図03 変化6一竜図04

変化6一竜図04 変化6一竜図05

変化6一竜図05 変化6一竜図06

変化6一竜図06 変化6一竜図07

変化6一竜図07 変化6一竜図08

変化6一竜図08 変化6一竜図09

変化6一竜図09 3四歩図

3四歩図 変化3四歩図01

変化3四歩図01 変化3四歩図02

変化3四歩図02 変化3四歩図03

変化3四歩図03 変化3四歩図04

変化3四歩図04

5九飛図

5九飛図 9五歩図

9五歩図 変化9五歩図01

変化9五歩図01 変化9五歩図X(宿題図)

変化9五歩図X(宿題図) 変化9五歩図X1

変化9五歩図X1 変化9五歩図X2

変化9五歩図X2 変化9五歩図X4

変化9五歩図X4 変化9五歩図X5

変化9五歩図X5 変化9五歩図X6

変化9五歩図X6 変化9五歩図X7

変化9五歩図X7 変化9五歩図X8

変化9五歩図X8 変化9五歩図02

変化9五歩図02 変化9五歩図03

変化9五歩図03 7七角図(指始図)

7七角図(指始図) 変化5八飛図01

変化5八飛図01 変化5八飛図02

変化5八飛図02 変化5八飛図03

変化5八飛図03 変化5八飛図04

変化5八飛図04 変化5八飛図05

変化5八飛図05 変化5八飛図06

変化5八飛図06 変化5八飛図07

変化5八飛図07 変化5八飛図08

変化5八飛図08 8九飛図

8九飛図 変化5五角成図01

変化5五角成図01 変化5五角成図02

変化5五角成図02 変化5五角成図03

変化5五角成図03 変化5五角成図04

変化5五角成図04 変化5五角成図05

変化5五角成図05 変化9五歩図01

変化9五歩図01 変化9五歩図02

変化9五歩図02 変化9五歩図03

変化9五歩図03 変化9五歩図04

変化9五歩図04 変化9五歩図05

変化9五歩図05 変化9五歩図06

変化9五歩図06 変化9五歩図07

変化9五歩図07 変化9五歩図08

変化9五歩図08 変化9五歩図09

変化9五歩図09 変化9五歩図10

変化9五歩図10 変化9五歩図11

変化9五歩図11 変化8八桂成図01

変化8八桂成図01 変化8八桂成図02(8八玉図)

変化8八桂成図02(8八玉図) 変化8八桂成図03

変化8八桂成図03 変化8八桂成図04

変化8八桂成図04 変化8八桂成図05

変化8八桂成図05 変化8八桂成図06

変化8八桂成図06 変化8八桂成図07

変化8八桂成図07 変化8八桂成図08

変化8八桂成図08 変化8八桂成図09

変化8八桂成図09 変化8八桂成図10

変化8八桂成図10 変化6八桂成図01

変化6八桂成図01 変化6八桂成図02

変化6八桂成図02 変化6八桂成図03

変化6八桂成図03 変化6八桂成図04

変化6八桂成図04 変化6八桂成図05

変化6八桂成図05 変化6八桂成図06

変化6八桂成図06 変化6八桂成図07

変化6八桂成図07 変化6八桂成図08

変化6八桂成図08 8九飛図

8九飛図

6八桂成図

6八桂成図 変化6八桂成図01

変化6八桂成図01

6六歩図

6六歩図 変化6六歩図01

変化6六歩図01 変化6六歩図02

変化6六歩図02 8八角図

8八角図 変化8八角図01

変化8八角図01 変化8八角図02

変化8八角図02 変化8八角図03

変化8八角図03 変化8八角図04

変化8八角図04 6八角図

6八角図 変化6八角図01

変化6八角図01 変化6八角図02

変化6八角図02 変化6八角図03

変化6八角図03 変化6八角図04

変化6八角図04 変化6八角図05

変化6八角図05 変化6八角図06

変化6八角図06 変化6八角図07

変化6八角図07 変化6八角図08

変化6八角図08 変化6八角図09

変化6八角図09 変化6八角図10

変化6八角図10 変化6八角図11

変化6八角図11 変化6八角図12

変化6八角図12 変化6八角図13

変化6八角図13 変化6八角図14

変化6八角図14 5四香図

5四香図 変化5四香図01

変化5四香図01 変化5四香図02

変化5四香図02 変化5四香図03

変化5四香図03 変化5四香図04

変化5四香図04 変化5四香図05

変化5四香図05 7七歩図

7七歩図 変化7七歩図01

変化7七歩図01 変化7七歩図02

変化7七歩図02 変化7七歩図03

変化7七歩図03 変化7七歩図04

変化7七歩図04 変化7七歩図05

変化7七歩図05 6二銀右図

6二銀右図 変化6二銀右図01

変化6二銀右図01 変化6二銀右図02

変化6二銀右図02 変化6二銀右図03

変化6二銀右図03 変化6二銀右図04

変化6二銀右図04 5九飛図(指始図)

5九飛図(指始図) 変化9五歩図01

変化9五歩図01

4一桂図

4一桂図 7六歩図

7六歩図 変化3一桂基本図 12p

変化3一桂基本図 12p 5九飛図(3一桂型)

5九飛図(3一桂型) 研究5九飛図01

研究5九飛図01 研究5九飛図02

研究5九飛図02 研究5九飛図03

研究5九飛図03 研究5九飛図04

研究5九飛図04 研究5九飛図05

研究5九飛図05 研究5九飛図06

研究5九飛図06 研究5九飛図07

研究5九飛図07 研究5九飛図08

研究5九飛図08 研究5九飛図09

研究5九飛図09 研究5九飛図10

研究5九飛図10 研究5九飛図11

研究5九飛図11 研究5九飛図12

研究5九飛図12 研究5九飛図13

研究5九飛図13 研究5九飛図14

研究5九飛図14 研究5九飛図15

研究5九飛図15 研究5九飛図16

研究5九飛図16 研究5九飛図17

研究5九飛図17 研究5九飛図18

研究5九飛図18 研究5九飛図19

研究5九飛図19 研究5九飛図20

研究5九飛図20 研究5九飛図21

研究5九飛図21 研究5九飛図22(7八金図)

研究5九飛図22(7八金図) 研究5九飛図23

研究5九飛図23 研究5九飛図24

研究5九飛図24 研究5九飛図25

研究5九飛図25 研究5九飛図26

研究5九飛図26 研究5九飛図27

研究5九飛図27 研究5九飛図28

研究5九飛図28 研究5九飛図29

研究5九飛図29 研究5九飛図30

研究5九飛図30 研究5九飛図31

研究5九飛図31 研究5九飛図32

研究5九飛図32 研究5九飛図33

研究5九飛図33 研究5九飛図34

研究5九飛図34 研究5九飛図35

研究5九飛図35 研究5九飛図36

研究5九飛図36 研究5九飛図37

研究5九飛図37 研究5九飛図38

研究5九飛図38 変化4一銀A図01

変化4一銀A図01 変化4一銀A図02

変化4一銀A図02 変化4一銀A図03

変化4一銀A図03 変化4一銀A図04

変化4一銀A図04 変化4一銀A図05

変化4一銀A図05 変化4一銀A図06

変化4一銀A図06 変化4一銀A図07

変化4一銀A図07 7六同桂図(3一桂型)

7六同桂図(3一桂型) 変化4一銀B図01

変化4一銀B図01 変化4一銀B図02

変化4一銀B図02 変化4一銀B図03

変化4一銀B図03 変化4一銀B図04

変化4一銀B図04 変化4一銀B図05

変化4一銀B図05 変化4一銀B図06

変化4一銀B図06

亜空間一番勝負初形図

亜空間一番勝負初形図 2五飛図(指始図)

2五飛図(指始図) 変化3二桂図01

変化3二桂図01 変化3二桂図02

変化3二桂図02 変化3二桂図03

変化3二桂図03 変化3二桂図04

変化3二桂図04 変化3二桂図05

変化3二桂図05 変化3二桂図06

変化3二桂図06 変化3二桂図07

変化3二桂図07 変化3二桂図08

変化3二桂図08 変化3二桂図09

変化3二桂図09 3二銀図

3二銀図 7六歩図

7六歩図 3四歩図

3四歩図 変化3四歩図01

変化3四歩図01 変化3四歩図02

変化3四歩図02 変化3四歩図03

変化3四歩図03 変化3四歩図04

変化3四歩図04 変化3四歩図05

変化3四歩図05 変化3四歩図06

変化3四歩図06 変化3四歩図07

変化3四歩図07 変化3四歩図08

変化3四歩図08 変化3四歩図09

変化3四歩図09 変化3四歩図10

変化3四歩図10 変化3四歩図11

変化3四歩図11 変化3四歩図12

変化3四歩図12 変化3四歩図13

変化3四歩図13 変化3四歩図14

変化3四歩図14 変化3四歩図15

変化3四歩図15

7八歩図

7八歩図 変化7八歩図01(7七同歩図)

変化7八歩図01(7七同歩図) 変化7八歩図02

変化7八歩図02 変化7八歩図03

変化7八歩図03 変化7八歩図04

変化7八歩図04 変化7八歩図05

変化7八歩図05 変化7八歩図06

変化7八歩図06 変化7八歩図07

変化7八歩図07 変化7八歩図08

変化7八歩図08 変化7八歩図09

変化7八歩図09 変化7八歩図10

変化7八歩図10 変化7八歩図11

変化7八歩図11 変化7八歩図12

変化7八歩図12 変化7八歩図13

変化7八歩図13 6一飛図

6一飛図 変化6一飛D図01(9八金図)

変化6一飛D図01(9八金図) 変化6一飛D図02

変化6一飛D図02 変化6一飛D図03

変化6一飛D図03 変化6一飛D図04

変化6一飛D図04 変化6一飛D図05

変化6一飛D図05 変化6一飛D図06

変化6一飛D図06 変化6一飛D図07

変化6一飛D図07 変化6一飛D図08

変化6一飛D図08 変化6一飛D図09

変化6一飛D図09 変化6一飛D図10

変化6一飛D図10 変化6一飛D図11

変化6一飛D図11 変化6一飛D図12

変化6一飛D図12 変化6一飛D図13

変化6一飛D図13 変化6一飛D図14

変化6一飛D図14 変化6一飛D図15

変化6一飛D図15 変化6一飛D図16

変化6一飛D図16 変化6一飛D図17

変化6一飛D図17 変化6一飛D図18

変化6一飛D図18 変化6一飛D図19

変化6一飛D図19

7六香図

7六香図 変化6一飛C図01

変化6一飛C図01 変化6一飛C図02

変化6一飛C図02 変化6一飛C図03

変化6一飛C図03 変化6一飛C図04

変化6一飛C図04 変化6一飛C図05

変化6一飛C図05 変化6一飛C図06

変化6一飛C図06 変化6一飛C図07

変化6一飛C図07 変化6一飛C図08

変化6一飛C図08 変化6一飛C図09

変化6一飛C図09 変化6一飛C図10

変化6一飛C図10 変化6一飛C図11

変化6一飛C図11 変化6一飛C図12

変化6一飛C図12 変化6一飛C図13

変化6一飛C図13 変化6一飛C図14

変化6一飛C図14 変化6一飛C図15

変化6一飛C図15 変化6一飛C図16

変化6一飛C図16 変化6一飛C図17

変化6一飛C図17 変化6一飛C図18

変化6一飛C図18 変化6一飛C図19

変化6一飛C図19 変化6一飛C図20

変化6一飛C図20 7七歩図

7七歩図 変化7七歩図01

変化7七歩図01 変化7七歩図02(6三歩図)

変化7七歩図02(6三歩図) 変化7七歩図03

変化7七歩図03 変化7七歩図04

変化7七歩図04 変化7七歩図05

変化7七歩図05 変化7七歩図06

変化7七歩図06 変化7七歩図07

変化7七歩図07 変化7七歩図08

変化7七歩図08 変化7七歩図09

変化7七歩図09 変化7七歩図10

変化7七歩図10 変化7七歩図11

変化7七歩図11 変化7七歩図12

変化7七歩図12 変化7七歩図13

変化7七歩図13 変化7七歩図14

変化7七歩図14 変化7七歩図15

変化7七歩図15 変化7七歩図16

変化7七歩図16 変化7七歩図17

変化7七歩図17 7二飛図

7二飛図 変化7二飛図01

変化7二飛図01 変化7二飛図02

変化7二飛図02 変化7二飛図03

変化7二飛図03 変化7二飛図04

変化7二飛図04 変化7二飛図05

変化7二飛図05 変化7二飛図06

変化7二飛図06 変化7二飛図07

変化7二飛図07 変化7二飛図08

変化7二飛図08 変化7二飛図09

変化7二飛図09 変化7二飛図10

変化7二飛図10 変化7二飛図11

変化7二飛図11 変化7二飛図12

変化7二飛図12 変化7二飛図13

変化7二飛図13 変化7二飛図14

変化7二飛図14 変化7二飛図15

変化7二飛図15 変化7二飛図16

変化7二飛図16 変化7二飛図17

変化7二飛図17 変化7二飛図18

変化7二飛図18 変化7二飛図19

変化7二飛図19 変化7二飛図20

変化7二飛図20 変化7二飛図21

変化7二飛図21 変化7二飛図22

変化7二飛図22 変化7二飛図23

変化7二飛図23 変化7二飛図24

変化7二飛図24 変化7二飛図25

変化7二飛図25 変化7二飛図26

変化7二飛図26 変化7二飛図27

変化7二飛図27 変化7二飛図28

変化7二飛図28 変化7二飛図29

変化7二飛図29 変化7二飛図30

変化7二飛図30 変化7二飛図31

変化7二飛図31 変化7二飛図32

変化7二飛図32 変化7二飛図33

変化7二飛図33 変化7二飛図34

変化7二飛図34 変化7二飛図35

変化7二飛図35

3一銀図(=指始図)

3一銀図(=指始図) 2六飛基本図

2六飛基本図 変化2六飛図01

変化2六飛図01 変化2六飛図02

変化2六飛図02 変化2六飛図03

変化2六飛図03 変化2六飛図04(6二銀左図)

変化2六飛図04(6二銀左図) 変化2六飛図05

変化2六飛図05 変化2六飛図06

変化2六飛図06 3七桂基本図

3七桂基本図 変化3七桂図01

変化3七桂図01 変化3七桂図02

変化3七桂図02 変化3七桂図03

変化3七桂図03 変化3七桂図04

変化3七桂図04 変化3七桂図05

変化3七桂図05 変化3七桂図06

変化3七桂図06 変化3七桂図07

変化3七桂図07 変化3七桂図08

変化3七桂図08 変化3七桂図09

変化3七桂図09 変化3七桂図10

変化3七桂図10 変化3七桂図11

変化3七桂図11 変化3七桂図12

変化3七桂図12 変化3七桂図13

変化3七桂図13 変化3七桂図14

変化3七桂図14 変化3七桂図15

変化3七桂図15 変化3七桂図16

変化3七桂図16 変化3七桂図17

変化3七桂図17 8一飛基本図

8一飛基本図 変化8一飛図01

変化8一飛図01 変化8一飛図02

変化8一飛図02 変化8一飛図03

変化8一飛図03 6一飛基本図

6一飛基本図 変化6一飛図01

変化6一飛図01 変化6一飛図02

変化6一飛図02 変化6一飛図03(6二金図)

変化6一飛図03(6二金図) 変化6一飛図04

変化6一飛図04 変化6一飛図05

変化6一飛図05 変化6一飛図06(5一飛成図)

変化6一飛図06(5一飛成図) 変化6一飛図07

変化6一飛図07 変化6一飛図08

変化6一飛図08 変化6一飛図09

変化6一飛図09 6一飛B図

6一飛B図 変化6一飛B図01

変化6一飛B図01 変化6一飛B図02

変化6一飛B図02 変化6一飛B図03

変化6一飛B図03 変化6一飛B図04

変化6一飛B図04 変化6一飛B図05

変化6一飛B図05 変化6一飛B図06

変化6一飛B図06 変化6一飛B図07

変化6一飛B図07 変化6一飛B図08

変化6一飛B図08

1五歩基本図

1五歩基本図 6五歩基本図

6五歩基本図 9八金基本図

9八金基本図 7九香図

7九香図 3一銀図(=指始図 再掲)

3一銀図(=指始図 再掲) 途中図1 3三歩成まで

途中図1 3三歩成まで 変化3三同玉図01

変化3三同玉図01 変化3三同玉図02

変化3三同玉図02 変化3三同玉図03

変化3三同玉図03 変化3三同玉図04

変化3三同玉図04 途中図2 3三同歩まで

途中図2 3三同歩まで

変化8七桂図01

変化8七桂図01 変化8七桂図02

変化8七桂図02 変化7四桂図01

変化7四桂図01 変化7四桂図02

変化7四桂図02 変化6一歩図01

変化6一歩図01 変化6一歩図02

変化6一歩図02 変化6一歩図03

変化6一歩図03 変化6一歩図04

変化6一歩図04 変化6一歩図05

変化6一歩図05 変化6一歩図06

変化6一歩図06 変化6一歩図07

変化6一歩図07 変化6一歩図08

変化6一歩図08 変化6一歩図09

変化6一歩図09 変化6一歩図10

変化6一歩図10 変化6一歩図11

変化6一歩図11 変化6一歩図12

変化6一歩図12 変化4四銀上図01

変化4四銀上図01 変化4四銀上図02

変化4四銀上図02 変化4四銀上図03

変化4四銀上図03 変化4四銀上図04

変化4四銀上図04 変化4四銀引図01

変化4四銀引図01 変化4四銀引図02

変化4四銀引図02 変化4四銀引図03

変化4四銀引図03 変化4四銀引図04

変化4四銀引図04 変化6二銀右図01

変化6二銀右図01 変化6二銀右図02

変化6二銀右図02 変化6二銀右図03

変化6二銀右図03 変化6二銀右図04

変化6二銀右図04 変化6二銀右図05

変化6二銀右図05 変化6二銀右図06

変化6二銀右図06 変化3一桂図01

変化3一桂図01 変化3一桂図02

変化3一桂図02 変化3一桂図03

変化3一桂図03 変化3一桂図04

変化3一桂図04 変化3一桂図05

変化3一桂図05 変化3一桂図06

変化3一桂図06 変化3一桂図07

変化3一桂図07 変化1四歩図01

変化1四歩図01 変化1四歩図02

変化1四歩図02 変化1四歩図03

変化1四歩図03 変化1四歩図04

変化1四歩図04 変化1四歩図05

変化1四歩図05 変化1四歩図06

変化1四歩図06 変化1四歩図07

変化1四歩図07 変化1四歩図08

変化1四歩図08

吉祥B図

吉祥B図 吉祥A図

吉祥A図 参考図

参考図 研究7九香図01

研究7九香図01 研究7九香図02

研究7九香図02 研究7九香図03

研究7九香図03 研究7九香図04

研究7九香図04 研究7九香図05

研究7九香図05 研究7九香図06

研究7九香図06 研究7九香図07

研究7九香図07 研究7九香図08(7一竜図)

研究7九香図08(7一竜図) 研究7九香図09

研究7九香図09 研究7九香図10

研究7九香図10 研究7九香図11

研究7九香図11 研究7九香図12

研究7九香図12 研究7九香図13

研究7九香図13 研究7九香図14

研究7九香図14 研究7九香図15

研究7九香図15 研究7九香図16

研究7九香図16 研究7九香図17

研究7九香図17 研究7九香図18

研究7九香図18 研究7九香図19

研究7九香図19 研究7九香図20

研究7九香図20 研究7九香図21

研究7九香図21 研究7九香図22

研究7九香図22 研究7九香図23

研究7九香図23 研究7九香図24

研究7九香図24 研究7九香図25

研究7九香図25 研究7九香図26

研究7九香図26 研究7九香図27

研究7九香図27 研究7九香図28(7五桂図)

研究7九香図28(7五桂図) 研究7九香図29

研究7九香図29 研究7九香図30

研究7九香図30 研究7九香図31

研究7九香図31 研究7九香図32

研究7九香図32