今日のトッパン印刷博物館は大入り満員。社会科見学なのか、真剣にメモを取り、眺めてまわる10代から20代ぐらいの若い子の団体でひしめきあうかのよう。

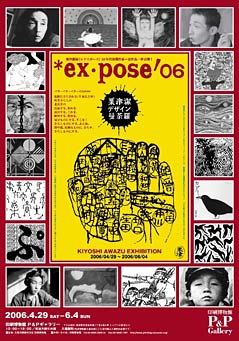

ごった返す常設展示はあとにして、まずは「粟津潔 ex・pose '06展」(これだけなら入場無料!)に。

作品を見た瞬間、懐かしさに襲われます。大江健三郎「万延元年のフットボール」、寺山修司「幻想図書館」などの装丁。あの特徴的な色彩に満ちた線描。あああ、懐かしい!

独特だよなあ、この線は!

線について粟津潔は語る「私は海を見るときのように線描をつづける」。その線描によって表されたうねり、色彩をもってわき上がる動き。その線描はやがて地図の等高線へと姿を変える。

それが映画「砂の女」の出だしに使われる。くねくねの線描にところどころ、ハンコが押されるだけで等高線を備えた住宅地図のように見える。誰がそこにいて、誰がどこに住んでいて、という地域の特殊性が浮かんでくるようだ。

2つのブースで彼がデザインを手がけた映画作品のさわりを楽しむことができるのも素晴らしい。

装丁、映画、ポスターなど見て回るにつれ、自分が歩んできた時代の匂いを感じるとともに、不思議なことにどことなく死の香りがしてくるのに気づいた。なぜか、彼が手がける作品には死の観念がつきまとうものが多い。まるで、一つの生を描くには死を内包させなければならない、と感じさせるものと向き合っている気がする。

粟津潔は言う。「人は誰も死ななくてはならない。だが、その死のプロセスこそが、現代のドラマであり、同時に私のデザインであるのだ」

ちょっと休憩していると、下の常設展示を見終わった若い子たちが入ってくる。戻ってみると、映画のさわりを見られるブースが彼女たち(常設展示には男の子もいたのだが、このブースには女の子しかいなかった…)で溢れていた。出会う機会がないから知らなかったけれど、今まで触れたことのない観念的な映像が、ものすごく新鮮に映るらしい。「他人の顔」。ワルツが流れ、人々が交錯する。没個性の人々の通勤風景がまるでワルツを踊っているかのようだ。「心中天の網島」かっちりとした書き割りの中で繰り広げられる死へのベクトル。黒子が重要だ。「砂の女」さきほど言った因習的なを線描とハンコで表現する。「怪談」のインク染みも美しい。どれもこれも、若い彼女たちが今まで見たことのないようなものばかりだろう。

総出品集350点。スペースは広くないが、濃密な空間だった。