この騒動も、しばらく経てばただの過去となる。

しかし所謂プロと言われる人でも結構簡単に騙されるのかもしれない、ということは忘れない方が良い。僕がこれまでに幾度となく書いてきたことだ。

今回騙されなかった人も次は分からない。自分の勘を磨く以外にない。

こと演奏に関してはなおさらだと思う。何しろ弾かれた瞬間に消え去るのだから。後はそれらしいことをもっともらしい態度で言えば「意見」として通用する。つい先ごろも書いた通りだ。

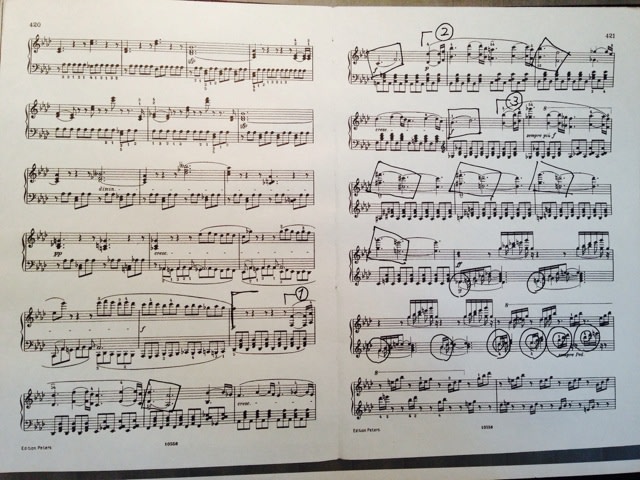

前の記事で触れた伊東さんにしても、新垣さんが超一流の音楽家である証のひとつとして、ピアノの初見演奏が素晴らしいことを挙げている。

初見が早いのはただ本人が得をして、周りの人にとって大変便利だというにとどまる。まぁ吉野家もある時には便利だというに似ているかな。まさか最高のグルメとは言うまい。初見が早いではとても超一流の証にはならないと思う。僕などは反射的に伊東さんは演奏は分かるまいと判断してしまいそうだ。

言ったが勝ちとも言える演奏に関する諸々は、楽器の良し悪しからホールの良し悪しにまで及ぶ。

事件?そのものは破廉恥な男を巡るもので、世間の面白半分の論評などどうでも良い。

音楽人、並びに愛好家はせっかく冷水を浴びせられた心地がしたのだからこの際頭を冷やした方が良いと思う。

障害を持った人はその点でただ気の毒な人なのであって、良い人だというわけではない。こんな当たり前なことでさえ僕たちは忘れてしまう。これだって立派なレッテル貼りだろうに。

先だっての食品偽装もそうしたレッテル貼りの心理が大きな役割を果たしている。学歴、地位、職業、ありとあらゆるものがレッテルになる。

それらからまったく自由になるのは不可能だ。それでも自分の分野では何があっても騙されないという所までは行けるだろう。音楽に携わるならばそこまでは行けるだろう。

若い人はそう簡単にいくはずもないが、せめて「プロなら、年長者ならきっと分かっているはず」と安直に思うのは間違いだと思って貰いたい。

しかし所謂プロと言われる人でも結構簡単に騙されるのかもしれない、ということは忘れない方が良い。僕がこれまでに幾度となく書いてきたことだ。

今回騙されなかった人も次は分からない。自分の勘を磨く以外にない。

こと演奏に関してはなおさらだと思う。何しろ弾かれた瞬間に消え去るのだから。後はそれらしいことをもっともらしい態度で言えば「意見」として通用する。つい先ごろも書いた通りだ。

前の記事で触れた伊東さんにしても、新垣さんが超一流の音楽家である証のひとつとして、ピアノの初見演奏が素晴らしいことを挙げている。

初見が早いのはただ本人が得をして、周りの人にとって大変便利だというにとどまる。まぁ吉野家もある時には便利だというに似ているかな。まさか最高のグルメとは言うまい。初見が早いではとても超一流の証にはならないと思う。僕などは反射的に伊東さんは演奏は分かるまいと判断してしまいそうだ。

言ったが勝ちとも言える演奏に関する諸々は、楽器の良し悪しからホールの良し悪しにまで及ぶ。

事件?そのものは破廉恥な男を巡るもので、世間の面白半分の論評などどうでも良い。

音楽人、並びに愛好家はせっかく冷水を浴びせられた心地がしたのだからこの際頭を冷やした方が良いと思う。

障害を持った人はその点でただ気の毒な人なのであって、良い人だというわけではない。こんな当たり前なことでさえ僕たちは忘れてしまう。これだって立派なレッテル貼りだろうに。

先だっての食品偽装もそうしたレッテル貼りの心理が大きな役割を果たしている。学歴、地位、職業、ありとあらゆるものがレッテルになる。

それらからまったく自由になるのは不可能だ。それでも自分の分野では何があっても騙されないという所までは行けるだろう。音楽に携わるならばそこまでは行けるだろう。

若い人はそう簡単にいくはずもないが、せめて「プロなら、年長者ならきっと分かっているはず」と安直に思うのは間違いだと思って貰いたい。