このブログで使用している新型コロナウィルス感染者数の定義は、PCR検査棟等による陽性確定数(症状有無確認中)であり、厚生労働省の定義に従っている。従って重傷・軽症を含む陽性患者数を感染者数とし、その累積値を時系列で図示したのが図1であり、グラフの線形は右肩上がりか水平だけであり、論理的に右肩下がりにはならない。そこで実数値の推移をみるものとして入院数についてみたのが図2である。さらに世界の感染者数推移をみたのが図3である。さらに4月7日以降の日本と世界の1日単位の新規感染者数推移をまとめたのが表1である。これらを用いて日本の緊急事態宣言3週間目の新型コロナウィルス(COVID-19)の状況をみてみた。

1.政令指定都市の時系列感染者数累計値の推移

図1で時系列感染者数累計値をみた。この図からみられる結論ははっきりしている。緊急事態宣言後も感染者数は一定の割合で増加しており、オーバーシュートは防いでいるのが唯一の効果。しかも終息への出口がみえる可能性は少なく、いまだに私達は蔓延期のまっただなかにいる。直近の感染者数は最大値側から、東京(3961人)、大阪(1523人)、神奈川(963人)、埼玉(823人)、千葉(793人)、北海道(650人)と続きいずれも増加傾向だが、増加幅は小さくなってきている。今回の新しい現象として、増加傾向ではあるが直近の値が低減している自治体が複数出現している。これがあと数日続けば宣言の効果だと言い切れるだろうが、現時点では一時的現象にすぎない。感染者の潜伏期間は、最大2週間だが、実際には数日程度と認識している。であれば、宣言期間内に感染しているケースも相当数存在している。その理由はわからないが、人との接触8割減は達成されていないとみられる。当然効果が出るのが遅いといわざるを得ない。そうなると宣言延長の可能性もありえる。ただし自治体によってバラツキがあるので、宣言を受ける、受けない、とする自治体もでてくるだろう。

図1. 政令指定都市別新型コロナウイルス感染症の陽性患者数累計の推移(単位人)

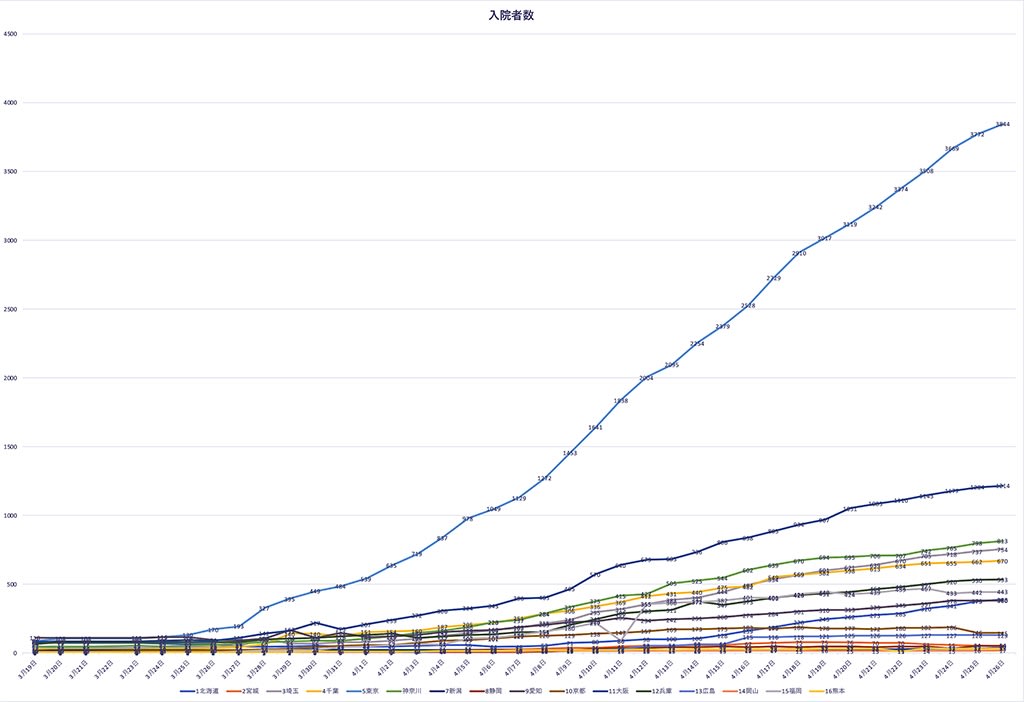

2.政令指定都市の現在入院数の推移

図2で見るとおり一定の割合で直線的に右肩上がりの増加を続けてきたが直近になって増加傾向が緩んでいる。ここが今回の新しい傾向だ。直近の値からみると最大値側から東京(3883人)、大阪(1231人)、神奈川(816人)、埼玉(765人)、千葉(672人)、兵庫(527人)の順である。さらに広島(128,-1人)と低減しており、感染拡大が押さえらつつある可能性をうかがわせている。こうした傾向があと数日続けば感染拡大の出口が見えてくるだろうと推測する。また都市間にばらつきが見られるということは、やはり宣言解除は都市ごとになされる可能性が高い。だが、そうすると解除された都市に人々が移動し、そこからさらなる感染を拡大させる可能性が出てくることも考えられる。こうした人間の行動予測が難しいところだろう。

図2.政令指定都市がある県別日別入院感染患者数推移グラフ(単位人)

3.世界の感染者数(累積)の推移

全体的な大きな傾向は、前回と変わらない。米国が突出して線形の増加をし、ついでEC諸国が値は低いながらも線形増加である。さらに低値なのがカナダ日本となる。海外では、日本より一ヶ月早く、そして厳しい都市封鎖をしてきたが、その結果オーバーシュートは防いでいるが、それ以外の効果が見られない推移である。だがドイツの値が直近になって低減しだした。この傾向が続くと、終息への入り口が見え始めるだろうが、これについてはあと1週間後をみないとわからない。

図3. G7国家+中国の新型肺炎患者数(累積)の推移図(単位人)

4.新規感染者数推移の日本と韓国の比較

感染者数推移の累計値を当該日から前日日の値を減算すれば、当該日の感染者数になる。そこで表1で日本の宣言期間時の新規に発生してきた感染者数推移の国際比較をしたのが表1である。人口1万人単位で指標化してあるので比較することが可能だ。期間の前期から後期にいたり、日本は低減傾向への推移が見られ、海外は中国を除けば、各国とも低減方向へ推移しているもののバラツキがみられる。そうした差が何に起因するかは、ここではわからなかった。また各国の統計の取り方の違いもあることは申し添えておく。

表1,人口1万人あたりの新規感染者発生数推移(単位人)

4.いくつかの問題点の指摘

海外の感染者数が我が国より長い期間、そして厳しい都市封鎖をしているにも関わらず低減しないし、低減したとしてもその速度は遅い。私は都市計画・建築が専門だから、ある種専門外の見方である。ただ都市計画に関わってきたから、都市を集団で解析する手法は理解できる。そんな立場から4つの素朴な疑問点をあげておこう。

1)PCRの国民全数検査

よく話題にされる全数検査だが、今後短期間に国民全員検査をおこなうことができれば感染者数はさらに増え、感染者全員を隔離できる施設があれば感染は直ちに止まるだろう。要はそれが今の日本の社会で可能ですか?、ということだ。

日本のPCR検査数は、厚生労働省のHPで公開されており、1月15日〜4月21日までの検査人数累積値は107,430人であり、この10.3%が陽性者だと記載されている。この値を踏まえると全数検査による陽性感染者数は12,000,000人と算出できる。それをすべて検査し隔離し治療することできるのか?。大づかみに試算してみる。

検査技師を育成するのに2年程度の時間が必要であり、人間の能力は簡単に促成できない。さらに現在の全病院の医療施設のベッド数約18万(注1)、全てのホテル・旅館の客室数が160万室(注2)、その他の宿泊施設を加えても最大200万室以下。つまり、新たに発生する1.2千万人の陽性者を全員隔離し治療することはできない。つまり全員検査・隔離は、現在の日本では不可能という結論になる。従って効果のあるワクチンの登場を待つほかないのが現状である。お寒い日本の現実がある。

既にこのブログでも書いたが、PCR検査の的中率は70%とする自衛隊中央病院の医療レポートもあり精度は高くない。さらに検査を受けた人間が検査後に感染したら、複数回の検査が必要になる。したがってアメリカで実施しようしている抗体検査が有力視されている。これによって抗体のある人間が除かれる。その割合は日本ではわからない。

現在、検査は、国立感染症研究所。検疫所、地方衛生研究所・保健所、民間検査会社、大学、医療機関でおこなわれている。

2)潜伏期間感染について

感染症疫学の分野では、感染した瞬間から症状が現れるまでの期間を潜伏期間という。新型肺炎は、これまでの肺炎から類推すれば、そうした潜伏期間の感染は低いだろうというのがこれまでの見方である。だが潜伏期であっても感染したとする報告が中国であげられ、また日本でも無症状病原体保有者の発生が検疫で報告(注3)されている。

もし潜伏期間内で感染したとすれば、症状を発症した後で患者を隔離する現在のシステムでは、感染を食い止められない。つまり日本の防疫体制はすべて無効となる。感染者数推移の値が低減しないのも、こうした潜伏期感染があるのではなかろうか。それが社会的に多数いことは予想できるし、実際に潜伏期間中に感染させている可能性だってありえる。ただそれをどうやって抽出するかは、行政も本人自身もわからない。だから防疫手段は、唯一全員マスクなのである。それしか防御方法がないのも現実である。

そのマスクもおそらく業務用に備蓄されている可能性がうかがえるので、生産量を増やしている割には一般の流通ルートにのらないし、それでは私達の手元に届かない。もちろんアベノマスクなど届く気配もなく、こちらはバリエールのマスクで防御している。

3)ウィルス変容

ヨーロッパの感染者数推移をみていると、都市封鎖時期が我が国より早いにもかかわら感染数が多くあまり低減していない。そうした要因を考えると、ウィルス変容を疑わざるを得ない。それはウィルス自体が感染過程で構造を変えてゆくことを意味している。感染者数の増加や死者数の増加が顕著であれば、ウィルス変容の可能性もあるのではなかろうか。そうなると、これまでの防疫や治療体制だけでは対応できない。だから変容する前に早期に感染蔓延を終息に向かわせるべきだろう。感染に関する行動は、すべて急ぐのである。

4)日本は何故遅すぎたのか?

WHOが3月12日にパンデミック宣言をだし、直ちにヨーロッパ諸国が都市封鎖を開始した。海外の動向を見ていた専門家ならば数理モデルで我が国の感染状況の予測は見えていたはずである。そうした数理モデルを用いれば、保健所や医療施設がどれぐらい機能不全になるかもわかっていたはずである。今の数理モデルはかなりの精度で予測できるようになってきた。だから緊急事態宣言が最初に出された7都府県は数理モデルで感染拡大が予測されていたわけであり、実際そのとおりになっている。

我が国が都市封鎖より緩い緊急事態宣言を発令したのは、WHOの宣言より1ヶ月近く遅い4月7日であった。G7国のなかでは、初動期対応で致命的に遅れていた。遅れたということは、経済の停滞が長期間に及び回復さもさらに長い時間を要する道を日本が選んだということになる。だれもそんなことは望んでいないが、結果はそうなっている。その要因は科学上の知見を素早く活用し、数字で物事を探ろうとする政治や自治体ではなかったこと、つまり文科系組織だったことに起因する。

そんな文科系管理者達の科学認識が欠落していたといってもよいだろう。感染症は、最初に科学の認識と知見と方法と行動を用いて速度を持って蔓延を阻止してゆくことが必要であることは最初からわかっていた。それが速やかな実行に移せず緊急時という認識を忘れ制度にしがみつく文科系ガバナンスに遅すぎた要因がありそうだ。そして日本は、まさに油断していたわけである。そして同じ過ちをまたやってしまった・・、あの1973年のオイルショックの時と同じように、街からマスクや消毒薬やトイレットペーパーまでが消えていたのだ。数理モデルという科学で物事を追求しない文科系国家は、忘れやすく懲りない連中達だと、いつも思う。

データ依拠:厚生労働省WEBサイト、新型コロナウィルス感染症の状況と厚生労働省の対応について、国外の発生状況、2020年1月29日〜4月27日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html

(注1)厚生労働省:医療施設動態調査(H30年末)

(注2)厚生労働省調べ:観光経済新聞,2018年11月17日

(注3)厚生労働省:新型コロナウイルスに関連した無症状病原体保有者(*)の発生について

京都市東山

SONYα6600、SEL3.5-5.6/18-135mm

ISO1250,焦点距離96mm,露出補正-0.3,f/13,1/160

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます