確定次第改めてお知らせします。なお、このページは当面そのまま続けます。

今日のテーマ: 銀河3題

<前書き>:溜まっている記事のいくつかをまとめて掲載します。今日は「銀河」に関する記事を取り上げます。それぞれ独立した別の記事であることをお含みおきください。

メシエ81(M81)として知られる渦巻銀河が、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡、ハッブル宇宙望遠鏡、およびNASAの銀河進化探査機(Galaxy Evolution Explorer)からのデータを組み込んだこの2007年6月1日の合成画像で、バラ色に染まっている。

メシエ81(M81)として知られる渦巻銀河が、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡、ハッブル宇宙望遠鏡、およびNASAの銀河進化探査機(Galaxy Evolution Explorer)からのデータを組み込んだこの2007年6月1日の合成画像で、バラ色に染まっている。

1774年にドイツの天文学者ヨハン・エラート・ボーデによって発見されたこのM81は、夜空で最も明るい銀河の1つである。地球から1160万光年のおおぐま座に位置している。

銀河の渦巻の腕は、その核まで曲がりくねっており、過去数百万年の間に形成された若い青みがかった熱い星で構成されている。それらはまた、約6億年前に始まった星形成のエピソードで形成された星の集団を宿している。

<ひとこと>: 大判はイメージのリンクから。

<出典>: Monika Luabeya(著者名です)

この大きく美しい渦巻銀河M101は、シャルル・メシエの有名なカタログの最後のエントリの1つであるが、間違いなく最も小さいものではない。

この大きく美しい渦巻銀河M101は、シャルル・メシエの有名なカタログの最後のエントリの1つであるが、間違いなく最も小さいものではない。

直径約17万光年のこの銀河は巨大であり、ミルキウェイ銀河の約2倍の大きさである。

M101は、ローズ卿の19世紀の大型望遠鏡であるパーソン・タウンのリヴァイアサンによって観測された最初の渦巻星雲の1つでもあった。

地上の望遠鏡からの追加のデータとともに、20世紀と21世紀にハッブル宇宙望遠鏡によって記録された51回の露出から組み立てられたこの合成は、これまでにハッブルから公表された最高解像度の渦巻銀河の肖像画の1つであり、M101の中央領域を横断して約40,000光年に及んでいる。

この鮮明なイメージでは、銀河の星とダストのフェース・オンのディスクの見事な特徴と背景の銀河を示しており、一部はM101自体を通して見える。

かざぐるま銀河としても知られるM101はおおぐま座の北の方角にあり、約2500万光年離れている。

<ひとこと>: 大判はイメージのリンクから。

<出典>: Astronomy Picture of the Day

<その3>:NGC 3344 に面する

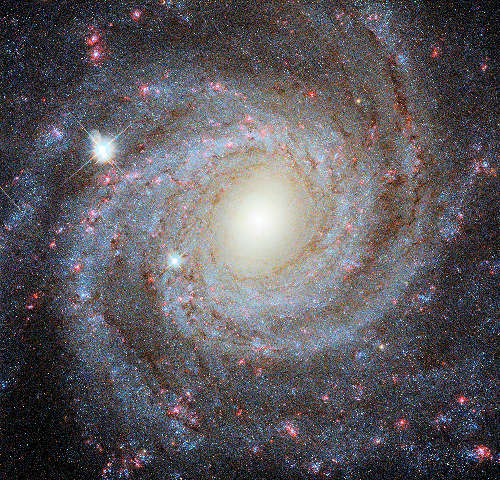

ミルキーウェイ銀河の見晴らしの良い場所からは、NGC 3344 が正面から見える。直径約40,000光年、大きくて美しい渦巻銀河は、しし座から僅か2,000万光年離れた場所にある。

ミルキーウェイ銀河の見晴らしの良い場所からは、NGC 3344 が正面から見える。直径約40,000光年、大きくて美しい渦巻銀河は、しし座から僅か2,000万光年離れた場所にある。

NGC 3344のこのマルチカラーのハッブル宇宙望遠鏡のクローズアップには、近赤外線から紫外線までの驚くべき詳細が含まれている。

このフレームは、螺旋の中央領域を横切って約15,000光年に伸びている。銀河の色は、中心にある古い星の黄色がかった光から、ゆるく断片化された渦巻の腕に沿って若く青い星団や赤みがかった星形成領域に変化する。

NGC 3344の前にある尖った外観の明るい星は、もちろん我々のミルキーウェイ銀河の中に横たわっている。

<ひとこと>: 大判はイメージのリンクから。

<出典>: Astronomy Picture of the Day

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

その他の記事は以下のリンクから。リンク先では広告なしでお読みいただけます。

最終更新日 6月13日 宇宙科学の話題 ----総合的な話題です

最終更新日 6月17日 今日の宇宙 ------上の記事と同じです

最終更新日 6月 4日 火星探査情報 -----多数の探査情報から

最終更新日 4月 2日 地球観測 -------温暖化問題を中心に

最終更新日 6月16日 ハッブル宇宙望遠鏡 --最新の発表から

最終更新日 6月17日 ジェムスウェブ宇宙望遠鏡 -最新の発表から

最終更新日 5月 7日 アルテミス2 ------有人月周回への準備

最終更新日 3月26日 国際宇宙ステーションは今 -日本人飛行士滞在期間

・・・戻るときは、ブラウザーの“戻る”ボタンか、閲覧先記事の“BLOG”ボタンから。・・・

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ブラックホールはどのくらいの速さで回転できるのだろう? 通常の物質でできた物体が速く回転し過ぎると、それ自体がバラバラになる。

ブラックホールはどのくらいの速さで回転できるのだろう? 通常の物質でできた物体が速く回転し過ぎると、それ自体がバラバラになる。

ひとつのブラックホールが奇妙に見えるなら、二つのブラックホールはどうだろう?

ひとつのブラックホールが奇妙に見えるなら、二つのブラックホールはどうだろう? 渦巻銀河NGC 2566の中心では何が起こっているのだろう?

渦巻銀河NGC 2566の中心では何が起こっているのだろう?  これは双刃のライトセーバーのように見えるかもしれないが、実際には、この2つの宇宙のジェットは、近くの銀河の生まれたばかりの星から外に向かって放射されている。

これは双刃のライトセーバーのように見えるかもしれないが、実際には、この2つの宇宙のジェットは、近くの銀河の生まれたばかりの星から外に向かって放射されている。

<イメージの説明>: NASAのパーサビアランス・ローバーは、古代の川、ネレトヴァ谷(Neretva Vallis)のチャネルを走行していたとき、「ブライト・エンジェル(Bright Angel)」と呼ばれる科学的関心の地域、図の右側に見える明るい色調のエリアのこの景色を捉えた。この地域には、後にチャネルを埋め尽くした古代の堆積物、または、その後川の浸食によって露出した、はるかに古い岩を表している可能性のある明るい色調の岩の露頭がある。

<イメージの説明>: NASAのパーサビアランス・ローバーは、古代の川、ネレトヴァ谷(Neretva Vallis)のチャネルを走行していたとき、「ブライト・エンジェル(Bright Angel)」と呼ばれる科学的関心の地域、図の右側に見える明るい色調のエリアのこの景色を捉えた。この地域には、後にチャネルを埋め尽くした古代の堆積物、または、その後川の浸食によって露出した、はるかに古い岩を表している可能性のある明るい色調の岩の露頭がある。

<イメージの説明>: 2022年7月、NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、現在「宇宙の崖(Cosmic Cliffs)」と呼ばれる地域の息を呑むような景色を明らかにし、歴史に名を残した。信じられないほど詳細に捉えられたこのきらびやかな風景は、ガスとダストの雲の中で星が生まれている、広大なカリーナ星雲複合体の小さな断片、星雲ガム31の一部である。この視覚化は、ウェッブの象徴的なイメージに命を吹き込んでいる。

<イメージの説明>: 2022年7月、NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、現在「宇宙の崖(Cosmic Cliffs)」と呼ばれる地域の息を呑むような景色を明らかにし、歴史に名を残した。信じられないほど詳細に捉えられたこのきらびやかな風景は、ガスとダストの雲の中で星が生まれている、広大なカリーナ星雲複合体の小さな断片、星雲ガム31の一部である。この視覚化は、ウェッブの象徴的なイメージに命を吹き込んでいる。 宇宙の崖として知られる「山」と「谷」の風景は、実際にはNGC 3324と呼ばれる若い星団を含む星雲 Gum 31 の一部である。 Gum 31 とNGC 3324は、いづれも、カリーナ星雲複合体(Carina Nebula Complex)として知られる広大な星形成領域の一部である。

宇宙の崖として知られる「山」と「谷」の風景は、実際にはNGC 3324と呼ばれる若い星団を含む星雲 Gum 31 の一部である。 Gum 31 とNGC 3324は、いづれも、カリーナ星雲複合体(Carina Nebula Complex)として知られる広大な星形成領域の一部である。 火星の大気圏突入時の空気力学を模倣した小型カプセルが時速4000kmで飛び立ち、超音速で壁に衝突する。

火星の大気圏突入時の空気力学を模倣した小型カプセルが時速4000kmで飛び立ち、超音速で壁に衝突する。 地球の月のように、土星最大の衛星タイタンは、その惑星と同期して自転している。2012年5月にカッシーニ宇宙船によって記録されたイメージのこの合成は、そのリングのガス巨人土星の、常に反対側を向いている側の面を示している。

地球の月のように、土星最大の衛星タイタンは、その惑星と同期して自転している。2012年5月にカッシーニ宇宙船によって記録されたイメージのこの合成は、そのリングのガス巨人土星の、常に反対側を向いている側の面を示している。 夜、星を見上げるとチカチカと瞬いて見えます。これは温度や密度の揺らぎ(大気揺らぎ)によって大気の屈折率が変化し、星の光が乱されるためです。地上の望遠鏡では観測する星の像がこの大気揺らぎによって広がってしまうという問題があります。この影響を克服する技術が「補償光学」です。補償光学では、観測天体の近くの明るい星(ガイド星)の光の波面を観測し、大気揺らぎの影響を打ち消すように鏡の表面の形状を変えて、シャープな天体の像を得ます。

夜、星を見上げるとチカチカと瞬いて見えます。これは温度や密度の揺らぎ(大気揺らぎ)によって大気の屈折率が変化し、星の光が乱されるためです。地上の望遠鏡では観測する星の像がこの大気揺らぎによって広がってしまうという問題があります。この影響を克服する技術が「補償光学」です。補償光学では、観測天体の近くの明るい星(ガイド星)の光の波面を観測し、大気揺らぎの影響を打ち消すように鏡の表面の形状を変えて、シャープな天体の像を得ます。

紫外線、可視光線、近赤外光で観測する独自の能力を持つハッブル宇宙望遠鏡は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や近日公開予定のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡などのミッションを補完する貴重なチームメイトである。

紫外線、可視光線、近赤外光で観測する独自の能力を持つハッブル宇宙望遠鏡は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や近日公開予定のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡などのミッションを補完する貴重なチームメイトである。

<イメージの説明>: 「J0107a」銀河。左は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測による近赤外線画像。画面下の2つは近距離にある天体。(クレジット:NASA)右は、アルマ望遠鏡によって観測されたガスの分布。棒状構造は時計回りに回転している。大量のガスが、回転の前方の縁から中心に向かって落ち込んでいる。

<イメージの説明>: 「J0107a」銀河。左は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測による近赤外線画像。画面下の2つは近距離にある天体。(クレジット:NASA)右は、アルマ望遠鏡によって観測されたガスの分布。棒状構造は時計回りに回転している。大量のガスが、回転の前方の縁から中心に向かって落ち込んでいる。 <イメージの説明>: 本研究で発見された超巨大ブラックホール(クエーサー)の集団。くじら座の方向にあります。背景画像は、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラで撮影されたものです。赤色の影はクエーサーの密度を、青色の影は周囲に分布する数百個の銀河の密度を表します。小さな白枠はクエーサーの位置を、拡大枠はそれぞれのズーム画像を示しています。

<イメージの説明>: 本研究で発見された超巨大ブラックホール(クエーサー)の集団。くじら座の方向にあります。背景画像は、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラで撮影されたものです。赤色の影はクエーサーの密度を、青色の影は周囲に分布する数百個の銀河の密度を表します。小さな白枠はクエーサーの位置を、拡大枠はそれぞれのズーム画像を示しています。