火曜日、下北の農民カフェに行った。

一軒家を利用した心和むレストランだ。

薄味ながらも野菜の味は力強く、そろえてある日本酒や焼酎はセンスがいい。

オーナーの和気さんはかつてJACK KNIFEというバンドのリーダーだった。

90年代半ば、渋谷の西武の前で演奏している姿を見たことを思い出す。

(ぼくの好きな渋谷系音楽とは違い、ちょっとスカ、ジャズなどを連想する骨太かつエッジの効いたロックだった)

和気さんは、下北の南口でチベットチベットとかロータスカフェというレストランも経営している。

何回か行ったことがあるそれらの店は、オープンな印象で居心地がいいけど、チベット料理の店ではない。

いつかチベット料理の店に行きたいな。

話は変わるけど、チベットにはむかしから興味があり、河口慧海や中沢新一などの本を読んでいる。

ただチベットに対して神秘的だという先入観はあまり抱いていない。

チベット仏教の独特の論理学や精神的鍛錬はイメージ豊かで閉鎖的でワイルドで興味深いけど、荒野の辺境にそんなにデリケートな文化が根付いているものだろうか。

作家や芸術家にとってはすごい物語をつむぎ出せそうな情景でも、凡人には単調な風景にしか見えないかもしれない。

ダライ・ラマ十四世の本を読むと、とても合理的かつ論理的な考え方をされる人だと思うし、自分に超能力はないと言い切っているし、そんなに怪しい世界が広がっているようには見えない。

たまにチベットを神秘的に描いた書籍を見ても、それが本当にオカルトっぽいのかどうか判断に迷う。

素直にありのままを記録しても、奇想天外な話のように思われてしまうのかもしれない。あるいは、著者が合理的に書いたつもりでも、オカルト好きで非論理的なことに甘い人が翻訳すれば、神秘的に見えてしまうかもしれない。

先日読んだ『チベット永遠の書』は、数々のトンデモ本を出している徳間書店の発行。初版は1994年。

ドイツ人の神秘家・探検家であるテオドール・イリオン氏が1937年に発行した2冊の本を1冊にまとめてある。

河口慧海が最初にチベットに入ってから30何年も後に入国した記録。

ダライ・ラマ13世が1933年に亡くなり、1940年にダライ・ラマ14世が継ぐ間の時期。

いくつか目についた文を挙げてみよう。

p115

総じて、真の隠者は偽の隠者よりはるかに出会いが難しい。彼らは、ごく稀な場合に限るが、誰かを教えたり助けたりするのに必要だと判断したときにしか、決して姿を現さないものである。

(略)

岩間の小洞窟に住み、何年間も真暗闇の中で過ごしているというチベットの自称隠者たちはどれもこれも本物ではない。

p116

真の隠者は人を恐れさせたり、人に自分の力を信じ込ませたりといったことを決してしないが、偽善者はこれを行う。真の隠者は人に与える物も、約束する物ももたない。

p129

チベットには正真正銘の透視家たちがいるが、その数はあまり多くないように思われる。偽透視家の数は、これと比べ、とても多い。例えば、高位のラマ僧は透視能力を授かっていると信じられている。年長のラマ僧のほとんどは、権威を高めるため、自分たちが透視家であることを民衆に信じ込ませようとしている。

まあ、神秘の世界はいつでもどこでもイカサマがはびこっているということだろうか。

神秘的なものを権威付けに利用する人は今も多い。

p135

とはいえ、中には30歳代の健康な男性にみえながら、実際には百歳を軽く超えている人々もいることは事実である。同じ地域に住んでいる多くの老人たちが、5・60年間この人たちをみているが当時からまったく容姿が衰えず、年をとっていない、と証言しているのだ。

*(編集部注)もっとも有名なのは、北インドに現存する170歳のデブラハ・ババであろう。この人は、みた目は30歳代の体をしている。食事は果物と野菜しかとらず、竹で編んだ庵にしか住まない。常に愛について説き、インドの国家元首は代々参拝して祝福を受けてきた。

ん? 今もそのデブラハ・ババさんは健在なのだろうか、と思って検索してみたら、1989年にすでにお亡くなりだった。

徳間書店編集部さん、翻訳者の林陽(はやし・よう)さん、1994年の初版発行の5年前にデブラハ・ババさんは亡くなってるじゃないですか。

しかも、画像検索すると白髪で皮膚の衰えた老人の姿。とても30代には見えない。

1930年代にテオドール・イリオンさんがチベットに行ったときに30代の姿で、亡くなられた1989年に80代の姿であれば、何の違和感もない。

ただ単に、1930年代に年齢を詐称していたという可能性が高い。

この注釈は信頼できない。

・Devraha Baba(デブラハ・ババ、デヴラハ・ババ)

http://en.wikipedia.org/wiki/Devraha_Baba

p144

友よ、自分を善人だと考えている人間には注意することだ。自分が善いと思い込んでいるときこそ最悪なことが多いものなのだ。

p235

したがって、3はまだ抽象敵領域にあり、4になって初めて具象敵領域に入ることになる。4は目にみえる宇宙の数、物質の数である。

p287

神秘主義に通じている読者であれば、水、それも空から降ってくる水以上に優れた「オカルト消毒薬」はないことをご存知のことと思う。これは体や福にこびりついた磁気的な力をすべて洗い流してくれる。水は磁気力を吸収する素晴らしい力をもっているのだ。これは最高のオカルト洗浄剤である。

テオドール・イリオン氏は序文で、「わたしは、どのような宗派、教派、政党にも所属していない。わたしはただの人間である。そこで、本書において、わたしは一人の人間として読者に語りかけるつもりである」と書いているが、その思考パターンには一神教の影響下にある神秘主義が感じられる。

秘教結社の地下都市に招かれ、そこのリーダーと会った彼は下記のように書いている。

p278

「(略)あなたは、自然界があなたの命令に従うような力を手にしなければならないのです」。かれはこう語ると、物を欲することと物に命じてこちらに来させることの違いを、サンスクリット語2語で説明した。

彼は、創造主と同じレベルに自分を引き上げるよう、わたしを誘っているようだ。一方、わたしは、被造物として充実した生き方をすることが人生最大の価値であることを知っていた。それは、創造主の子として力強く生きることだ。わたしは、「物に命じてこちらに来させる」というような創造主の真似事をしようなどと、一度たりとも考えたことはない。

p288

彼らはみな、堕ちた天使だったのだ。神のようにならんと欲し、そのために自らの栄光を失ったあの天使たちだったのだ! 戻る見込みなき奈落の底に自らをまっさかさまに投げ落とした彼らは、今や他の者たちをも仲間に引き入れ、奈落の底に陥れようとしていたのである。

うーん。創造主という観念は一神教的だし、堕天使という発想もキリスト教的だ。

もしかしたら、地下都市のリーダーは「世の中の仕組みや法則を認識すれば、目の前の欲望にとらわれることなく、もっとすごいレベルから世の中を見ることができるよ」というくらいの提案しかしていなかったもしれない。

「悪魔の都」呼ばわりして急に地下都市から逃げていったテオドール・イリオン氏は、逃走中に呪術攻撃を受けていたと確信しているけど、ほんとうは地下都市の人たちに旅の幸運を祈られていたかもしれない。

その後、“素直の山”で別の霊的教師に会った時のことも次のように書いている。

p310

さて、教師は霊的な指導の無意味さに注意を寄せて講和を開始した。彼がいうには、誰もが自分にとっての霊的な光となり、自分自身の導きとならねばならない。冷静は与えられるようなものではない、と彼はいい、この言葉を何度も繰り返した。霊性は常にそこにある、人は自分自身を完成させることによってそれを手にしなければならない。この感性に至る道は内観、つまり自分自身を理解し物事の真の価値を発見することによって得られる、と彼は説いた。

彼が話せば話すほど、わたしは彼が好きになった。この人物には常識と真面目さが窺える。

講和の途中で、ネズミが屋根裏を駆け回り始めた。その音があまりに騒々しくて、話が度々中断されたが、“親切な友”も集まっている人々も動物―すべての動物―を愛しており、ネズミを追い散らすよう命じる者は一人もいなかった。無抵抗が彼ら全員に共通する態度であることを、すぐその後で知った。どのような種類の動物に対しても受け身な態度をとるという姿勢がこの中に含まれている。

わたしは、この点に関しては“親切な友”に同意できなかった。自然界には、明らかに二種類の動物がいる。馬や牛、犬に優しくする分にはその優しさも正当化できるだろう。だが、吸血ヒルや毒蛇、人喰いワニや人喰いザメにはどう優しくしろというのだろうか? これらの動物はまったく異質な部類に属するのだ。どんな愛情も優しさも、このような生物を無力にすることはできないのではないだろうか。

p311

人間の“自己意識”を完全に抹殺することによって“神のように”なろうとすることは、霊的自殺に等しいのではないか、との考えがわたしを襲った。抹殺が人生の究極目的とは到底思えない。物質界において、わたしたちが別個の存在を保てるだけの自我が必要とみなされると同じく、霊的領域においても個別性を保つのが被造物としての務めではないだろうか。ではなければ、生には何の意味もなくなってしまう。

p314

その日、“親切な友”は“無”について語った。“無になることから得られる幸福”についての話だ。非利己的人生を追求する動機として彼が勧めたものは、幸福だった。幸福の追求である。

この世の歓びと悲しみに共感する人間がどれほど苦しい思いをするかについては、一言もない。彼が勧めたのは、生からの逃避、「無」、それに続くところの「幸福」だった。利己主義の最たるものだ。

彼が部屋を辞するときに、わたしはじっくりその顔を眺めてみた。彼が自分の語った破滅的な言葉を本当に信じているのか、それとも単に操り人形にすぎないのかについて糸口となるものは、目にも、声にも、態度にも、まったく現れてはいなかった。多分、彼は操り人形にすぎないのかもしれない。欺かれている教師がもっとも危険である。欺く者が自分の言葉を信じているなら人を欺くことはなおいっそう容易になる。

わたしは、悪魔がいかにずる賢く、適応力に富んでいるか、魂を奪い取るためにどれほど沢山の巧妙な方法を心得ているかを知った。

おそらく、テオドール・イリオン氏にはあまり仏教やチベット仏教についての知識がなかったのだろう。

自分が親しんできたキリスト教的価値観や神秘学の考えを破壊してしまうような考え方は、到底受け入れられなかった。

地下都市“神秘の谷”のリーダーや“素直の山”の霊的教師は、テオドール・イリオンに悪魔呼ばわりされてしまったけど、ほんとうは尊敬に値する人格者たちだったかもしれない。

テオドール・イリオン氏の考え方は、チベット人女性との会話にも現れている。

p205

「魂をもたない動物もいるの?」

「もちろん、いるとも。退化の途上にある動物には魂はないよ」

「例えば、どんな動物がいるのかしら」

「沢山いる。カラス、ネズミなどの有害な生物がそうだ」

「そういう生き物たちは、魂をもたない人間のような振舞いをするの」

「そうだ」

「こういう生き物は、昔、人間だったことがあるのかしら」

「おそらく、何万年も昔だと思う。魂を失ってから退化し始めたのだよ」

「変だわ。あたしがインドを訪れたときには、進化の話ばかりをきかされたの。生命は常に進化している。鉱物の魂は植物の魂になり、次に動物、それが終わると人間になって、人間は最後に天使に進化することになっているといってたわ。すべては時間の問題にすぎないのですって」

「ドルマ、光と闇の間を選択できなければ生命には何の意味もないのだよ」とわたしは答えた。「生命には二つの流れがあるのだ。上昇する流れと下降する流れの二つだ。自分の魂を損なった瞬間に、人は下降流に投げ落とされるのだ」

「どんなときに魂は失われるの?」

(略)

「霊的なものを利己的な目的に使うこと。神を地上に引きずり降ろすこと。自分を創造主と同列におこうとすることだ」

一神教的な神秘学では、善と悪についての考えが深く検討されているようだ。

だが、そうではない神秘学では、絶対的に肯定されるべきもの、絶対的に否定されるべきものという善悪の概念ですら、世の中の仕組みを読み解くには不十分だとみなされている。

ネズミや毒蛇は悪で魂もなく、牛や犬は善で魂がある、と認識するのは人間にとって都合がよいかどうかという視点に立っている。相対的な基準にしかすぎない。それを絶対的なように認識するのは見誤りだ。

世の中の仕組みを把握しようとする人にとってはネズミも毒蛇も抹殺されるべき悪ではない。

進化や退化についても、進化を善、退化を悪、と認識するのであれば世の中の仕組みを見誤る可能性がある。

進化は一種の変化や複雑化、退化は一種の適応だと言える。退化が否定されるべきものだというのは客観的な視点とはいえない。

そういうわけで、この「チベット永遠の書」はたいへん興味深いおもしろい書籍なんだけど、チベット仏教のことをおとしめることになっていないかどうか、気になる。

また、この本でいちばんの山場といえば、地下都市についての記述だろう。

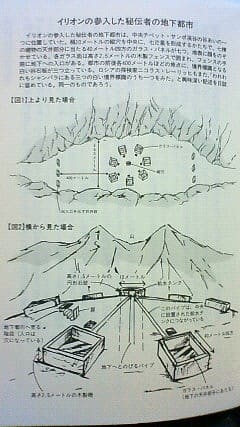

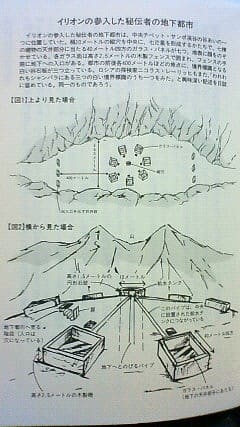

サンポ渓谷の中に柵に囲まれた巨大なガラスパネル(40m×40m)が7つあり、その傍らに地下都市に入る穴があるというのだ(添付のp255の画像参照)。

地下には寺院、宮殿、温室、住居棟、食堂などがあったという。

この部分があるおかげで、もしかしてフィクションなのではないかと疑われることがあるようだ。

サンポ渓谷とはもしかしたら最近観光客にもオープンになったツァンポ渓谷のことかもしれないから、本格的な調査が行われないものかと思う。

40m×40mのガラスパネルというのは相当大きなサイズだ。

壊れて砂に埋もれたとしても、遺物くらいは残っているだろう。

一軒家を利用した心和むレストランだ。

薄味ながらも野菜の味は力強く、そろえてある日本酒や焼酎はセンスがいい。

オーナーの和気さんはかつてJACK KNIFEというバンドのリーダーだった。

90年代半ば、渋谷の西武の前で演奏している姿を見たことを思い出す。

(ぼくの好きな渋谷系音楽とは違い、ちょっとスカ、ジャズなどを連想する骨太かつエッジの効いたロックだった)

和気さんは、下北の南口でチベットチベットとかロータスカフェというレストランも経営している。

何回か行ったことがあるそれらの店は、オープンな印象で居心地がいいけど、チベット料理の店ではない。

いつかチベット料理の店に行きたいな。

話は変わるけど、チベットにはむかしから興味があり、河口慧海や中沢新一などの本を読んでいる。

ただチベットに対して神秘的だという先入観はあまり抱いていない。

チベット仏教の独特の論理学や精神的鍛錬はイメージ豊かで閉鎖的でワイルドで興味深いけど、荒野の辺境にそんなにデリケートな文化が根付いているものだろうか。

作家や芸術家にとってはすごい物語をつむぎ出せそうな情景でも、凡人には単調な風景にしか見えないかもしれない。

ダライ・ラマ十四世の本を読むと、とても合理的かつ論理的な考え方をされる人だと思うし、自分に超能力はないと言い切っているし、そんなに怪しい世界が広がっているようには見えない。

たまにチベットを神秘的に描いた書籍を見ても、それが本当にオカルトっぽいのかどうか判断に迷う。

素直にありのままを記録しても、奇想天外な話のように思われてしまうのかもしれない。あるいは、著者が合理的に書いたつもりでも、オカルト好きで非論理的なことに甘い人が翻訳すれば、神秘的に見えてしまうかもしれない。

先日読んだ『チベット永遠の書』は、数々のトンデモ本を出している徳間書店の発行。初版は1994年。

ドイツ人の神秘家・探検家であるテオドール・イリオン氏が1937年に発行した2冊の本を1冊にまとめてある。

河口慧海が最初にチベットに入ってから30何年も後に入国した記録。

ダライ・ラマ13世が1933年に亡くなり、1940年にダライ・ラマ14世が継ぐ間の時期。

いくつか目についた文を挙げてみよう。

p115

総じて、真の隠者は偽の隠者よりはるかに出会いが難しい。彼らは、ごく稀な場合に限るが、誰かを教えたり助けたりするのに必要だと判断したときにしか、決して姿を現さないものである。

(略)

岩間の小洞窟に住み、何年間も真暗闇の中で過ごしているというチベットの自称隠者たちはどれもこれも本物ではない。

p116

真の隠者は人を恐れさせたり、人に自分の力を信じ込ませたりといったことを決してしないが、偽善者はこれを行う。真の隠者は人に与える物も、約束する物ももたない。

p129

チベットには正真正銘の透視家たちがいるが、その数はあまり多くないように思われる。偽透視家の数は、これと比べ、とても多い。例えば、高位のラマ僧は透視能力を授かっていると信じられている。年長のラマ僧のほとんどは、権威を高めるため、自分たちが透視家であることを民衆に信じ込ませようとしている。

まあ、神秘の世界はいつでもどこでもイカサマがはびこっているということだろうか。

神秘的なものを権威付けに利用する人は今も多い。

p135

とはいえ、中には30歳代の健康な男性にみえながら、実際には百歳を軽く超えている人々もいることは事実である。同じ地域に住んでいる多くの老人たちが、5・60年間この人たちをみているが当時からまったく容姿が衰えず、年をとっていない、と証言しているのだ。

*(編集部注)もっとも有名なのは、北インドに現存する170歳のデブラハ・ババであろう。この人は、みた目は30歳代の体をしている。食事は果物と野菜しかとらず、竹で編んだ庵にしか住まない。常に愛について説き、インドの国家元首は代々参拝して祝福を受けてきた。

ん? 今もそのデブラハ・ババさんは健在なのだろうか、と思って検索してみたら、1989年にすでにお亡くなりだった。

徳間書店編集部さん、翻訳者の林陽(はやし・よう)さん、1994年の初版発行の5年前にデブラハ・ババさんは亡くなってるじゃないですか。

しかも、画像検索すると白髪で皮膚の衰えた老人の姿。とても30代には見えない。

1930年代にテオドール・イリオンさんがチベットに行ったときに30代の姿で、亡くなられた1989年に80代の姿であれば、何の違和感もない。

ただ単に、1930年代に年齢を詐称していたという可能性が高い。

この注釈は信頼できない。

・Devraha Baba(デブラハ・ババ、デヴラハ・ババ)

http://en.wikipedia.org/wiki/Devraha_Baba

p144

友よ、自分を善人だと考えている人間には注意することだ。自分が善いと思い込んでいるときこそ最悪なことが多いものなのだ。

p235

したがって、3はまだ抽象敵領域にあり、4になって初めて具象敵領域に入ることになる。4は目にみえる宇宙の数、物質の数である。

p287

神秘主義に通じている読者であれば、水、それも空から降ってくる水以上に優れた「オカルト消毒薬」はないことをご存知のことと思う。これは体や福にこびりついた磁気的な力をすべて洗い流してくれる。水は磁気力を吸収する素晴らしい力をもっているのだ。これは最高のオカルト洗浄剤である。

テオドール・イリオン氏は序文で、「わたしは、どのような宗派、教派、政党にも所属していない。わたしはただの人間である。そこで、本書において、わたしは一人の人間として読者に語りかけるつもりである」と書いているが、その思考パターンには一神教の影響下にある神秘主義が感じられる。

秘教結社の地下都市に招かれ、そこのリーダーと会った彼は下記のように書いている。

p278

「(略)あなたは、自然界があなたの命令に従うような力を手にしなければならないのです」。かれはこう語ると、物を欲することと物に命じてこちらに来させることの違いを、サンスクリット語2語で説明した。

彼は、創造主と同じレベルに自分を引き上げるよう、わたしを誘っているようだ。一方、わたしは、被造物として充実した生き方をすることが人生最大の価値であることを知っていた。それは、創造主の子として力強く生きることだ。わたしは、「物に命じてこちらに来させる」というような創造主の真似事をしようなどと、一度たりとも考えたことはない。

p288

彼らはみな、堕ちた天使だったのだ。神のようにならんと欲し、そのために自らの栄光を失ったあの天使たちだったのだ! 戻る見込みなき奈落の底に自らをまっさかさまに投げ落とした彼らは、今や他の者たちをも仲間に引き入れ、奈落の底に陥れようとしていたのである。

うーん。創造主という観念は一神教的だし、堕天使という発想もキリスト教的だ。

もしかしたら、地下都市のリーダーは「世の中の仕組みや法則を認識すれば、目の前の欲望にとらわれることなく、もっとすごいレベルから世の中を見ることができるよ」というくらいの提案しかしていなかったもしれない。

「悪魔の都」呼ばわりして急に地下都市から逃げていったテオドール・イリオン氏は、逃走中に呪術攻撃を受けていたと確信しているけど、ほんとうは地下都市の人たちに旅の幸運を祈られていたかもしれない。

その後、“素直の山”で別の霊的教師に会った時のことも次のように書いている。

p310

さて、教師は霊的な指導の無意味さに注意を寄せて講和を開始した。彼がいうには、誰もが自分にとっての霊的な光となり、自分自身の導きとならねばならない。冷静は与えられるようなものではない、と彼はいい、この言葉を何度も繰り返した。霊性は常にそこにある、人は自分自身を完成させることによってそれを手にしなければならない。この感性に至る道は内観、つまり自分自身を理解し物事の真の価値を発見することによって得られる、と彼は説いた。

彼が話せば話すほど、わたしは彼が好きになった。この人物には常識と真面目さが窺える。

講和の途中で、ネズミが屋根裏を駆け回り始めた。その音があまりに騒々しくて、話が度々中断されたが、“親切な友”も集まっている人々も動物―すべての動物―を愛しており、ネズミを追い散らすよう命じる者は一人もいなかった。無抵抗が彼ら全員に共通する態度であることを、すぐその後で知った。どのような種類の動物に対しても受け身な態度をとるという姿勢がこの中に含まれている。

わたしは、この点に関しては“親切な友”に同意できなかった。自然界には、明らかに二種類の動物がいる。馬や牛、犬に優しくする分にはその優しさも正当化できるだろう。だが、吸血ヒルや毒蛇、人喰いワニや人喰いザメにはどう優しくしろというのだろうか? これらの動物はまったく異質な部類に属するのだ。どんな愛情も優しさも、このような生物を無力にすることはできないのではないだろうか。

p311

人間の“自己意識”を完全に抹殺することによって“神のように”なろうとすることは、霊的自殺に等しいのではないか、との考えがわたしを襲った。抹殺が人生の究極目的とは到底思えない。物質界において、わたしたちが別個の存在を保てるだけの自我が必要とみなされると同じく、霊的領域においても個別性を保つのが被造物としての務めではないだろうか。ではなければ、生には何の意味もなくなってしまう。

p314

その日、“親切な友”は“無”について語った。“無になることから得られる幸福”についての話だ。非利己的人生を追求する動機として彼が勧めたものは、幸福だった。幸福の追求である。

この世の歓びと悲しみに共感する人間がどれほど苦しい思いをするかについては、一言もない。彼が勧めたのは、生からの逃避、「無」、それに続くところの「幸福」だった。利己主義の最たるものだ。

彼が部屋を辞するときに、わたしはじっくりその顔を眺めてみた。彼が自分の語った破滅的な言葉を本当に信じているのか、それとも単に操り人形にすぎないのかについて糸口となるものは、目にも、声にも、態度にも、まったく現れてはいなかった。多分、彼は操り人形にすぎないのかもしれない。欺かれている教師がもっとも危険である。欺く者が自分の言葉を信じているなら人を欺くことはなおいっそう容易になる。

わたしは、悪魔がいかにずる賢く、適応力に富んでいるか、魂を奪い取るためにどれほど沢山の巧妙な方法を心得ているかを知った。

おそらく、テオドール・イリオン氏にはあまり仏教やチベット仏教についての知識がなかったのだろう。

自分が親しんできたキリスト教的価値観や神秘学の考えを破壊してしまうような考え方は、到底受け入れられなかった。

地下都市“神秘の谷”のリーダーや“素直の山”の霊的教師は、テオドール・イリオンに悪魔呼ばわりされてしまったけど、ほんとうは尊敬に値する人格者たちだったかもしれない。

テオドール・イリオン氏の考え方は、チベット人女性との会話にも現れている。

p205

「魂をもたない動物もいるの?」

「もちろん、いるとも。退化の途上にある動物には魂はないよ」

「例えば、どんな動物がいるのかしら」

「沢山いる。カラス、ネズミなどの有害な生物がそうだ」

「そういう生き物たちは、魂をもたない人間のような振舞いをするの」

「そうだ」

「こういう生き物は、昔、人間だったことがあるのかしら」

「おそらく、何万年も昔だと思う。魂を失ってから退化し始めたのだよ」

「変だわ。あたしがインドを訪れたときには、進化の話ばかりをきかされたの。生命は常に進化している。鉱物の魂は植物の魂になり、次に動物、それが終わると人間になって、人間は最後に天使に進化することになっているといってたわ。すべては時間の問題にすぎないのですって」

「ドルマ、光と闇の間を選択できなければ生命には何の意味もないのだよ」とわたしは答えた。「生命には二つの流れがあるのだ。上昇する流れと下降する流れの二つだ。自分の魂を損なった瞬間に、人は下降流に投げ落とされるのだ」

「どんなときに魂は失われるの?」

(略)

「霊的なものを利己的な目的に使うこと。神を地上に引きずり降ろすこと。自分を創造主と同列におこうとすることだ」

一神教的な神秘学では、善と悪についての考えが深く検討されているようだ。

だが、そうではない神秘学では、絶対的に肯定されるべきもの、絶対的に否定されるべきものという善悪の概念ですら、世の中の仕組みを読み解くには不十分だとみなされている。

ネズミや毒蛇は悪で魂もなく、牛や犬は善で魂がある、と認識するのは人間にとって都合がよいかどうかという視点に立っている。相対的な基準にしかすぎない。それを絶対的なように認識するのは見誤りだ。

世の中の仕組みを把握しようとする人にとってはネズミも毒蛇も抹殺されるべき悪ではない。

進化や退化についても、進化を善、退化を悪、と認識するのであれば世の中の仕組みを見誤る可能性がある。

進化は一種の変化や複雑化、退化は一種の適応だと言える。退化が否定されるべきものだというのは客観的な視点とはいえない。

そういうわけで、この「チベット永遠の書」はたいへん興味深いおもしろい書籍なんだけど、チベット仏教のことをおとしめることになっていないかどうか、気になる。

また、この本でいちばんの山場といえば、地下都市についての記述だろう。

サンポ渓谷の中に柵に囲まれた巨大なガラスパネル(40m×40m)が7つあり、その傍らに地下都市に入る穴があるというのだ(添付のp255の画像参照)。

地下には寺院、宮殿、温室、住居棟、食堂などがあったという。

この部分があるおかげで、もしかしてフィクションなのではないかと疑われることがあるようだ。

サンポ渓谷とはもしかしたら最近観光客にもオープンになったツァンポ渓谷のことかもしれないから、本格的な調査が行われないものかと思う。

40m×40mのガラスパネルというのは相当大きなサイズだ。

壊れて砂に埋もれたとしても、遺物くらいは残っているだろう。