東本願寺から西本願寺に向かう時に、西本願寺の隣に本山興正寺がありましたので、参拝した次第です。

興正寺の事を何も分からず入りお参りです。

なので、興正寺のHPからその沿革を引用させて頂きます。

興正寺の沿革

興正寺(こうしょうじ)は、親鸞聖人(1173~1262)を開祖とする真宗興正派の本山です。興正寺の創建は鎌倉時代にさかのぼります。承元の法難(建永の法難)により越後国(新潟県)へと配流された親鸞聖人が、建暦元年(1211)に勅免をうけた後、翌建暦2年(1212)に京都へと一時帰洛して、山科の地に一宇を草創したことに始まります。興正寺という寺号は、順徳天皇(1197~1242)によって名づけられたと伝えられ、日本に仏教をひろめた聖徳太子の事績にちなみ「正しき法を興し、さかえさす」(正法を興隆する)との願いが込められています。 第7世了源上人(1295~1336)の時代に寺基を山科から京都東山の渋谷へと移し、寺号も佛光寺と改めます。佛光寺の寺号は、御本尊の阿弥陀如来像が光明を放ったという霊験にもとづき後醍醐天皇(1288~1339)から賜ったと伝えられています。佛光寺の教勢は飛躍的に拡大し隆盛を極めます。 室町時代、第14世蓮教上人(1451~1492)は、本願寺の蓮如上人(1415~1499)と歩みを共にし、佛光寺を弟に譲り、再び山科の地に多くの門徒と共に興正寺を再建することになりました。その後は本願寺と歩調を合わせ、度重なる移転にも常に行動を同じくしています。 第17世顕尊上人(1564~1599)の時代であった天正19年(1591)に、興正寺は本願寺とともに現在の京都堀川七条の地へ寺基を移します。お堂が隣接して建てられているのも本願寺との深い関係を示しています。 一方、江戸時代を通じて興正寺は西本願寺の末寺でしたが、本山として独立しようとする気運も根強く、第27世本寂上人(1808~1877)の時代であった明治9年(1876)に一派本山として独立を果たしました。

明治35年(1902)、興正寺は火災によって、いわゆる「ひとつ御堂」と称せられた本堂をはじめほとんどの堂舎を失います。残されたのは鐘楼(1774年建立)や経蔵(1848年建立)などわずかな建造物だけでした。翌年に再建の議が決し、明治45年(1912)に御影堂が、大正4年(1915)に阿弥陀堂が完成しました。 多くの変遷を経ながらも「正法を興隆する」という願いのもと興正寺の歩みは続けられています。

歴史にも寺社仏閣にも疎い自分ですから、学ぶことは初めての事ばかりです。隣に在ったからなどと不謹慎な事をのべましたが、歴史のある寺院でした。

1 堀川通を渡って向かいます。この通りが東京から大阪へ通じる国道一号線のようです。

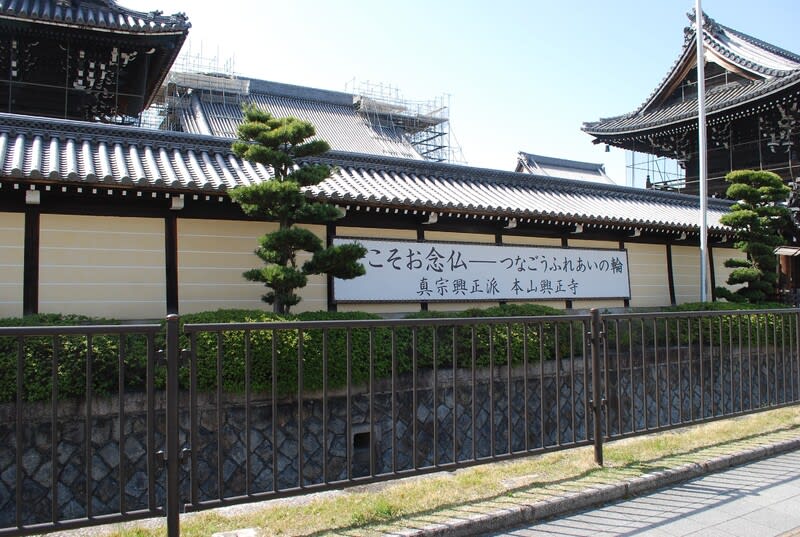

2 大規模な修繕が行われているようでした。一番左手前に在るのが鐘楼ですが、建立以来今に伝える貴重な物だとは知らずに正確に撮った写真はありませんでした。歩行者信号の後ろに写っているだけです。

3 土塀に格式を示す五本線です。真宗興正寺派 本山興正寺と記されています。

4 本山 興正寺です。

5 三門の手前からです。 隣に見えるのが阿弥陀門です。

6 立派な三門です。

明治45年(1912)建立(HPより引用です。)

御影堂の前に位置する二階建ての楼門です。三門とは空・無相・無願を経て涅槃に至る門、三解脱門を表しています。三つに仕切られた入り口があり、門扉には牡丹唐草に抱牡丹紋の彫刻が施されています。明治45年(1912)の宗祖650回大遠忌を期して建立されました。

7 三門です。

8 中央に本尊の阿弥陀如来の木像を安置されている、本瓦葺二重入母屋造の興正寺の本堂である阿弥陀堂です。

9 本尊の阿弥陀如来が祀られている阿弥陀堂です。

10 撮影禁止の文字は見えませんでしたが、ズームで遠くから阿弥陀堂内を撮影させて頂きました。

11 修復中の御影堂です。三門からの撮影です。

12 阿弥陀堂から修復中の御影堂を望み。

13

14 嘉永元年(1848)に建立された経蔵です。

初層は唐破風付白壁土蔵造、二層は唐破風付楼造、屋根は宝形造の経蔵です。中には経・律・論のすべてを収録した一切経がおさめられています。「法宝蔵」の勅額は孝明天皇より下賜され、額字は右大臣近衛忠煕の筆です。建立当初の位置が唯一変わっていない貴重な建築物です。 以上引用です。

15