●自公が安倍に引導を 本気度問われる野党の結束

年末年始返上で、水面下で行われていた野党五党の大筋合意が表面化した。まだ、NHKはじめ全国紙は半信半疑で、この野党五党らの結束を色眼鏡で見ているのは間違いない。

しかし、基本的なところで、野党五党が本腰を入れてきたのは事実のようだ。国会開会中、出来る限り結束して、安倍政権の打倒に向かう姿勢は評価して良いだろう。

だからといって、一足飛びに政権奪取と云うものではない。兎に角、安倍内閣を打倒することで一致したと考えるべきだ。

政権に唾をつけるのは、次の次の衆議院選辺りが、一応の目安と考えていい。

この場合でも、野党連合政権と云う顔ぶれにならざるを得ない。こうなった時、連立政党間の調整弁として、“壊し屋”変じて“仲介フィクサー”となり、働くのは小沢一郎になるだろう。

この流れは、日本政界で、小沢一郎の花道にもなるわけで、そこで、三度目だったか、四度目の政権交代を実現で来たら、日本の政治史に、どの自民党総裁よりも記憶に残る政治家となれるのだろう。

無論、その為には、あと二回、小沢一郎は衆議院選に勝利しなければならない。これは、結構大変な仕事だが、是非、成し遂げて貰いたい。

上述の一部には、筆者の夢も含まれているので、正確な予測とは言いがたいが、そうなれば良いな、と云う思いだ。捕らぬ狸の皮算用と云うほど、妄想的ではなく、60%くらいの確度のある夢だと思っておいて欲しい。

本来であれば、枝野の立憲が中心となる、「リベラル保守」な政権を考えていたが、伊勢神宮参拝で、味噌をつけた枝野には、僅かに嫌な感じも抱いたので、共産・社民勢力を加えないと連立が組めないくらいが丁度いいと考えた。

その前に、今の狂気じみた安倍政権というものは、自民党政権の内に、落とし前をつけて貰わないと、国民として、間尺に合わないのだ。

あんな政治ゴロ集団に、権力を欲しいままにさせた罪の償いは、自民党と公明党に、決着させなければならない。無論、竹中平蔵なる人物の行為にも、一定の落とし前を国民の前に示さなければならないのは、言うまでもない。

当然のことだが、アベノミクスの清算、黒田日銀の清算を通じて、国民の富は、大幅に削られることは、もう、あきらめるしかない。

ただ、前述したように、それを自民党に代わる連立政権が、清算業務をしない状況を作らないと、意味がない。ババを引くような正直さは、21世紀には、通用しなくなっている。

株価は14,000程度、為替は100円程度、年金・生活保護は八掛けに。まぁ、安倍のような政権を7,8年。つごう何年も自民党に政権を渡し、経団連尊重の政治を許したのは、やはり、国民の責任なのだから、痛みは共有するしかない。

おそらく、ここまで来ると、定常経済的なセーフティー・ネットとして、ベーシックインカムの検討などが考えられる。

≪参院選1人区一本化で合意

野党5党・1会派が党首会談

書記局長・幹事長間で早急に協議、具体化進める

日本共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、社会保障を立て直す国民会議の野田佳彦代表、自由党の小沢一郎代表、社民党の又市征治党首は、通常国会開会の28日、党首会談を国会内で行いました。野党5党・1会派は、安倍政権打倒をめざし、「毎月勤労統計」問題の全容解明や内政・外交課題の徹底審議など国会での協力・連携を強めるとともに、夏の参院選では全国32の1人区のすべてで候補者を一本化するために、各党の書記局長・幹事長間で早急に具体化の協議を進めることで合意しました。

安倍政権打倒で結束

会談では、志位氏が、参院選での候補者一本化の協議をするうえで、「市民連合」と各党が行った合意をふまえ、政策問題の協議も進めていくことを提起し、各党・会派で確認されました。

志位氏は会談後の記者会見で、「安倍政権打倒をめざし、32の1人区すべてで一本化を図る。そして、その具体化のための協議を早急に開始するという内容が入ったことは大変に重要な前進だ」と強調。「わが党としては本気の共闘をめざして力を尽くす」と表明しました。

会談には、日本共産党の小池晃書記局長、各党の幹事長などが同席しました。

野党党首会談合意事項

野党党首会談(28日)の「合意事項」(全文)は次の通りです。

2019年1月28日

野党党首会談合意事項

立憲民主党、国民民主党、日本共産党、社会保障を立て直す国民会議、自由党、社会民主党は、党首会談において以下について合意した。

○本通常国会において、野党5党1会派は協力連携を強め、立憲主義の回復や、また国会の国権の最高機関としての機能を取り戻し、国民の生活を豊かにし権利を守るため、安倍政権打倒をめざし厳しく対峙(たいじ)していく。

○内政・外政の山積する課題について徹底審議を行う。

○「毎月勤労統計」問題についての全容解明を行う。

○今夏の参議院選挙に際し、安倍政権打倒をめざし、32の1人区全ての選挙区において、与党を利することのないよう、速やかに候補者一本化のための調整を図る。

野党5党1会派の幹事長・書記局長は、これらの確認事項の目的を達成するために、早急に協議し、その具体化を進める。

≫(しんぶん赤旗電子版)

|

フーコーの言説 (筑摩選書) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

|

リヴァイアサン〈1〉 (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

ハイデガー『存在と時間』入門 (講談社現代新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

●これで自慢するのか安倍! 低賃金就業の増加で可処分所得最悪

安倍首相の“不能文”棒読みの施政方針に対する各党の代表質問が始まった。野党が直近の厚労省の不正統計問題を俎上にあげる気持ちは、取りあえず理解はする。

刑法犯にもなり得る統計法違反の疑いが濃いのだから、追求の価値はある。しかし、その違反が、厚労省の長年の違反であった点を考えると、安倍首相は追求されても、痛みを感じるとは思えない。

なぜなら、何代前の政権時から行われていた統計法違反なのか、特定出来そうもない事案なので、「何も、俺だけが悪いわけじゃない」そういう気持ちになれる問題なので、昭恵夫人への追求のような慌てふためきを期待することは出来ない。

たしかに、知った時期から類推すると、誤った統計に基づいているのを知っていながら、翌日に、平気で予算を閣議決定したのだから、かなり国会が舐められている、イコール国民を舐めているのは事実だ。

しかし、筆者の知る限りにおいて、基本的な部分で、安倍政権が、この問題に悪意的に加担していたとは捉えていない感じがする。どちらかと言えば、政治VS霞が関の構図で見ているのではないのか、と云う問題だ。

この問題で、安倍政権を追いこもうと云う試みは、得策とは思えない。代表質問が週刊誌的時流に乗って展開されること自体に危惧を感じる。最高でも役人が起訴される事案であり、長期にわたる歴代担当の犯罪で、犯行の特定が困難。ゆえに、不起訴相当で一件落着する問題だ。

つまりは、野党側からすると、追求のネタ不足で、取りあえず、直近ネタに飛びついた感がある。正直、今の野党には、政権を揺るがすほどの質問を持ちえない能力の不足が認められる。無論、隠ぺい改ざんを知りながら、頰っ被りした事実は不誠実だ。しかし、今さら、安倍政権に、誠実・不誠実と云う論拠で、論戦を挑むのは、得策とは思えないわけだ。

彼らは、黒でも白と言い張り、最後は力で押し切る蜜の味を知ってしまった連中なのだから、役人の犯罪であって、政権の行為ではないのだから、そのように嘯くのは目に見えている。論戦を聞いていて、虚しさがこみ上げてしまった。

むしろ、アベノミクスの失敗例を引き合いに、上げ足を取るとか、入管法改正の誤謬を追及する。或いは、北方領土外交交渉における、ロシアと日本政府の齟齬を追及するなど、安倍政権が直接関与している問題の追求の方が、追求の幅が広がる。現時点では、共産党に期待するのが精々の状況になっている。

≪首相、厚労相罷免を改めて拒否 枝野氏の要求に

安倍晋三首相の施政方針演説に対する衆院の代表質問が30日、始まった。野党は厚生労働省の「毎月勤労統計」の不正調査について根本匠厚労相の対応を批判し罷免(ひめん)を求めたが、首相は改めて拒否した。

立憲民主党の枝野幸男代表は、根本氏について、昨年12月20日に統計不正問題を把握しながら、翌日の新年度予算案の閣議決定を認めたと批判。問題を検証する厚労省の特別監察委員会の聞き取りに同省幹部が同席していたことを挙げ、「いい加減な調査で幕引きをはかろうとした」と非難。首相に根本氏の罷免を要求した。

首相は「徹底した検証、再発防止の先頭に立ってもらう」と根本氏の罷免を拒否。根本氏は「(事務方から)一報を受けた時点では事案の具体的な内容や影響が明らかになっておらず、予算案との関係性を判断できなかった」と答弁した。

首相が問題の報告を受けた時期と指示の内容について枝野氏がただすと、首相は「(昨年)12月28日に厚労省から秘書官を通じて報告を受けた。しっかりと事案を精査するように指示した」と答えた。

国民民主党の玉木雄一郎代表は、統計不正の実質賃金の伸び率への影響を追及。昨年1月~11月の参考値の伸び率が「具体的に何%か。少なくともプラスなのか、マイナスなのか」と質問したが、首相は「参考値をベースとした実質賃金の算出が可能かどうかは担当省庁で検討している」と明言を避けた。

また、枝野氏は「不適切な統計数値のままでは適切な予算案や法案の審査ができない」と強調。不正統計問題が解明されなければ、今年度第2次補正予算案や新年度予算案の審議に応じられないとくぎを刺した。

しかし、衆院予算委員会は自民党の野田聖子委員長の職権で31日に同委理事懇談会を開くことを決めた。与党は同委を2月1日に開き、両予算案の提案理由説明を行う考えだ。

≫(朝日新聞デジタル)

たしかに、誤った統計で組まれた予算など、不埒極まりないが、安倍政権とは、不埒を埒外とは思わないファシスト政権なのだから、蛙の面に小便だ。年末年始返上で、安倍政権のアキレス腱に噛み付けるようなネタを探す意欲が、今の野党に欠けていることが証明されているような国家だ。

代表質問がハグラカシにあっていたわけだが、その夜になって、厚労省は、≪野党合同ヒアリングで、18年1~11月の実質賃金の伸び率が大半でマイナスになるとの野党の試算について「同じような数字が出る」との見解を示した。≫

このように、実際の数値で、政権の予算の誤謬を指摘して、再三再四の矢さんの変更に追い込むよな国会論戦に期待したい。

≪ 18年の実質賃金は大半でマイナス

厚労省見解 毎月勤労統計の不適切調査問題を巡り、厚生労働省は30日の野党合同ヒアリングで、18年1~11月の実質賃金の伸び率が大半でマイナスになるとの野党の試算について「同じような数字が出る」との見解を示した。

この試算は1年前も調査対象となった事業所と比べた参考値。厚労省は名目賃金の参考値は公表したが、実質賃金は検討中として明らかにしていない。 立憲民主党など野党は実質賃金の参考値について、18年6月と11月を除き、すべてマイナスになるとの試算を示した。 毎月勤労統計で不適切な調査手法が続いていたことに加え、抽出調査の対象事業所の入れ替えに伴い、野党は18年の伸び率が実態より高く出ていると批判している。

≫(日本経済新聞)

日経新聞は、同日の(30日)のネット記事で、以下のように、上掲の記事と合致しない“いざなぎ景気超え”な記事も配信している。先ずは読んでみよう。

≪ 最長景気、円安・財政頼み 先行きにリスク色濃く

政府は29日公表した1月の月例経済報告で、2012年12月から始まった景気回復が「戦後最長となった可能性がある」とした。円安を起点に改善した輸出を支えに、外需を取り込む企業が景気をけん引した。ただ円安と財政支出に頼る回復の色合いは濃く、成長率の伸びは大きくない。頼りの海外経済は曇り始め、生産性の底上げが課題として改めて浮かぶ。

「日本経済をさらに加速させ、景気回復の実感を高めていきたい」。茂木敏充経済財政・再生相は29日、景気回復の実感が乏しいとの疑問に対してこう返した。

今回の景気回復の特徴は成長率が低いことにある。期間中の年平均の実質成長率は1.2%。1965~70年のいざなぎ景気は11.5%、86~91年のバブル景気は5.3%。これまでの戦後最長だった02~08年も1.6%あった。

12年12月に始まった景気回復は同月に発足した第2次安倍政権と歩みをともにしてきた。まず景気を支えたのは、日銀の大規模な金融緩和がもたらした円安だ。1ドル=90円を超える円高水準だった円相場は円安方向に振れた。

最近2年では110円前後で安定。18年7~9月の輸出は12年10~12月より31%増えた。 政府は財政支出で景気を支えた。政権発足直後の13年1月をはじめとして、経済対策を続けて実施。

00年代の回復期には減少が続いた公共投資も、17年度は12年度比で6%増えた。 消費税率の引き上げもあって国の歳入は増えたが、19年度末の公債残高は897兆円と12年度末より192兆円増える見込み。財政支出で需要を支えた構図だ。

企業業績は回復した。財務省の法人企業統計によると、17年度の金融・保険を除く全産業の経常利益は83.6兆円と過去最高だった。働き手が減るなかでの景気回復は人手不足を生み、企業は省力化・自動化の設備投資を増やす一方で、採用強化に乗り出した。

人手不足は深刻で仕事を選ばなければ誰もが職に就ける「完全雇用」にある。人手を確保するための賃上げも広がった。 だが国内総生産(GDP)の6割近くを占める個人消費の伸びは6年間でわずか2%だ。景気の回復が続いたのに消費がさえない一因は、社会保険料や税などを差し引いた可処分所得が抑えられていることにある。

大和総研の是枝俊悟氏の試算では「二人以上の勤労者世帯」が負担する税・社会保険料の勤め先収入に占める割合は12年の23.7%から17年には25.7%に上がった。家計の負担感は強い。 労働需給の引き締まりによる賃上げの効果が、構造的な要因で抑えられた可能性もある。総務省の労働力調査によると、医療・福祉の就業者数は18年11月に858万人と12年より2割以上増えた。介護などの賃金はIT(情報技術)や金融業などに比べれば低い。

第一生命経済研究所の星野卓也氏は「賃金が低い業種の雇用が増えても、全体で見た家計所得は増えにくい」と話す。 足元では景気回復の支えだった世界経済に陰りが見える。1月の月例経済報告では世界の景気判断を35カ月ぶりに下方修正した。米中の貿易摩擦やユーロ圏の減速などリスク要因が多いためだ。 一方で長引く低金利は金融機関の収益を圧迫した。日銀はさらなる金融緩和には動きにくく、世界経済が減速すれば円高圧力にさらされる。財政支出の余地も乏しい。戦後最長を支えた金融緩和と財政に頼れず、先行きのリスクは高まってきている。

≫(日本経済新聞)

2009~2011年の民主党時代でも、実は1.7%の成長があった。民主党時代には、かさ上げはないのだから、実質は2.0%以上成長していたはずだが、日経は、敢えて2008年で切って記事を書いている、忖度だね。

≪期間中の年平均の実質成長率は1.2%。≫と表示しているが、かさ上げ分を引き算すると、0.8%程度しか成長していなかったことになる。金持ち優遇税制を強化し、法人税をビックリするほど下げてこの結果だ。

あれほどの円安誘導をしたのだから、儲かって当たり前で、法人税減税分は、すべて企業の内部留保となって、企業に貯めこまれている。

この金も、いずれは市場原理とグローバル経済下においてのⅯ&A資金として、海外に流出するに違いない。日本企業のⅯ&Aは、90%の確率で、大失敗している。誰も責任を取った企業人など聞いたこともない。

それにしても、僅かにでも成長しているのであれば、内需が伸びても良さそうなものだが、伸びるどころか縮んでいる。この消費現象を見る限り、利益はすべて企業内とアベノミクスの間で還流しているに過ぎないことがよく判る。

≪だが国内総生産(GDP)の6割近くを占める個人消費の伸びは6年間でわずか2%だ。景気の回復が続いたのに消費がさえない一因は、社会保険料や税などを差し引いた可処分所得が抑えられていることにある。≫

6年間で個人消費が2%伸びたと日経は言っているが、これは消費税が増えたに過ぎないのではないのか?社会保障の保険料や低所得者への幅広い増税が足を引っ張っている。また、消費量は変らないが、値上げされた分だけ、消費が伸びた可能性が高い。

つまり、個人の生活は縮小してきている。完全雇用も、低賃金業種によって、かさ上げされているわけで、高収入就業が減り、低収入就業が増えたと見立てると、日本経済は、完全に縮小している。日銀黒田の、異次元金融緩和の金は、どこに行ったのだ!

|

明治大正史 世相篇 新装版 (講談社学術文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

|

アイヌと縄文: もうひとつの日本の歴史 (ちくま新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

|

江戸の思想闘争 (角川選書) |

| クリエーター情報なし | |

| KADOKAWA |

|

禅 (ちくま文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

|

誰にもわかるハイデガー: 文学部唯野教授・最終講義 |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

|

国家はいつも嘘をつく --日本国民を欺く9のペテン (祥伝社新書555) |

| クリエーター情報なし | |

| 祥伝社 |

●施政方針演説を読みながら 政官業癒着の方がマシだった

まずは冒頭に「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」と、明治天皇の戦意高揚によく使われた歌が引用されている。

まさに、日本会議の票集めだ。どうしても、天皇の歌を引用するなら、譲位する今上天皇の歌を引用すべきだ。安倍首相の不敬に通ずる言葉そのものだ。

此の不敬に、日本共産党が噛みついた点も興味深いが、伊勢神宮参拝の立憲民主党は抗議のしようもないのだろうか。

≪「戦意高揚に使われた」 志位氏、首相の明治天皇の歌引用に抗議

共産党の志位和夫委員長は28日、安倍晋三首相が施政方針演説で引用した明治天皇の歌について「日露戦争の最中詠んだ戦意高揚のために使われた歌。平和主義に真っ向から反する。強く抗議したい」と批判した。国会内で記者団に語った。

引用した歌は「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」。西村康稔官房副長官は記者会見で「困難の時に日本人が一致結束して乗り越えてきたことをうたったもの」と説明。志位氏の指摘に対しては「全くそういう意図はない」と反論した。

≫【毎日新聞:川辺和将】

さて、どうせ捏造改竄データ、サボタージュ・データ、忖度データ、挙句には誤謬データを根拠に、社会的統計や経済統計が霞が関を覆っているとなると、安倍の施政方針演説で自慢めいて引用される数字や数値は、ことごとく、事実認定を、然るべき機関で行わない限り、すべて信用に値しないことになる。

このような、疑惑だらけの数値をちりばめ構成された演説文は、結果的に“不能文”だと言えるだろう。

徒労感のある突っ込みになるが、一応、やるだけはやっておこう。ただし、この施政方針演説で引用された数字、数値は、すべて(仮)が付くもので、真実を言い当てていないことを重ねて言っておく必要がある。

さてと、あまりにも総花的で、やけにダラダラ長いだけの演説だったが、わが国の、今後の方向性においても、ビジョンらしきものが見当たらず、つかみどころのないものになっている。

ある程度、メディアリテラシーや国際的政治・経済・地政などの状況をわきまえれば、小泉―竹中―菅-安倍のラインに乗っかった安倍首相という構図がある程度見えてくるのだが、このラインに共通されている認識は、市場原理主義とグローバリズムだ。

ある程度の知見で、容易に理解出来る、市場原理主義経済やグローバル経済、金融資本主義的経済が、何を生みだすのか、既に判明している。

ハッキリしていることは、マネーには善悪の観念が欠けているわけだから、動物世界同様の弱肉強食な世界観で、この世が満たされることを意味する。

しかし、安倍首相は、その弱肉強食な世界の推進者として、EUや中国と手を組もうとしている。ロシアとの領土交渉にしても、経済協力をバネに、理念的でさえある領土問題を駆け引きに利用しようとしている。

そこまで現実的であるのなら、いっそ北方四島は戦後ソ連の帰属となったことを認めた上で、何兆円かでロシアから買い戻すくらいの商取引に、応じるほうがまだマシだ。なまじ外交で解決しようと云う考えが不遜だ。

安倍首相の施政方針は弱肉強食なリアル世界と領土と云う理念的世界が、ごちゃまぜに同時進行した、歯の浮くような美辞麗句に満たされた空疎な政権と言って良いだろう。

ただ、こんなクソな政権が7年間も続いている事実は、まさに奇跡だ。

なぜ、このような奇跡が起きるかと言えば、ひと言では表現しにくいが、国民の国と云う形への意識が失われたせいなのだろう。一人一人の国民が、国を意識せずに生活してこれた現実だ。

このような現実は、けっして悪い状況とは言えない。

ただ、本来であれば、国のあり方などを考えなければならない時期が到来しても、もうそこに戻ることが出来なくなる“日常生活症候群”という病は、いわば慣性の法則から抜け出せない水の流れのようだ。

安倍自身も、現実、自分の政策がどの程度成功し、失敗しているのか把握できていないらしく、“アベノミクスは今なお、進化”だとか、“戦後日本外交の総決算”だとか、抽象的な言葉を連ねて、何ら、平成以降の時代へのビジョンは語ることが出来ていない。

各省庁からの寄せ集め政策集を、単にライターが演説調に編集しただけだから、魂も、ビジョンも見当たらないのは当然だ。

昔は、政治の劣化を抽象的に、政官業の癒着などと言ったわけだが、癒着していれば、その方向性も予測可能だ。

しかし、今は、政官業もメディアも学会も、裁判所も、同じ方向に向かって走っている状況ではない。

個別のポジションで、個別の利益の為に、席取りゲームをしているだけで、調和はしていない。

筆者は、安倍晋三を生理的に毛嫌いしているわけだが、日本の政官業の劣化は、小渕恵三が枕元で、四人組に、次期総裁は森喜朗と言ったとされる辺りから壊れだしたのだと考えている。小渕恵三が森喜朗を指名するわけがないのに、無理くりメディアが押し込んだ。

政官業の劣化は、当然の如く、国民に伝播し、小泉純一郎と云うあだ花を咲かせてしまった。小泉の場合、或る意味で無邪気の政治だったが、これを利用したのが竹中平蔵だった。

そして、竹中が総務大臣の時、副大臣だったのが、現在の菅官房長官なのだ。

安倍が仕切っているかたちの、経済財政諮問会議は長期にわたり、竹中平蔵の勢力に支配され続けている。ここに、経産省の今井が絡む状況が、更なる劣化をもたらしている。

しかし、竹中の市場原理主義とグローバル経済で、筋が通っているようにも思えない問題が各所に見られる。

つまり、一見主義主張で物事が進んでいるように見えて、実は直近の利益を貪ろうと云う姿勢を間近に見る官僚らも真似、それを見聞きするメディアが劣化し、その劣化したメディア情報を、“日常生活症候群”に陥っている国民が真に受ける形で、症状はさらに悪化する。

いま、この国には、その全面的劣化の連鎖“劣化半島”を修正する起点が見たらない。

ここまで考えた時点で、徒労感に襲われる。

国民が、愕然とするようなショック療法以外、その起点は見当たらない。そのショックがどのようなものか、考えるのもおぞましい。

老齢年金が半分になり、円が通貨として意味のないものになるなどの経済的ショック。南海トラフ地震のような未曾有の激甚大災害。米中大戦の勃発。一つだけ言えることは、国民がみずから立ち上がる内乱的デモだけはなさそうだ。

つまりは、良くも悪くも、日本人には、権利を自ら勝ち取ることが苦手な人々のようである。海に守られた地政と云うもの、不思議なほど魔力がある。

|

自民党という病 (平凡社新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 平凡社 |

|

もう、きみには頼まない (安倍晋三への退場勧告) |

| クリエーター情報なし | |

| ベストセラーズ |

|

自民党本流と保守本流 保守二党ふたたび |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

●一強首相の施政方針 チェックだらけで、赤鉛筆がすり減った

今夜は多忙につき、安倍首相の施政方針演説の主たる部分を、産経新聞さんのサイトから借用、抜粋して引用しておく。ツッコミどころ満載なので、明日にでも、その詳細ツッコミを解説しようと思う。

しかし、よくもまあ各省庁の、目玉もどき政策を盛り込んだわけだが、心ここにあらずなのは納得だが、各省庁の政策実現状況の検証も、統計法違反の犯罪官僚の提示するデータなど、何ひとつ信用できない。

たとえ一強の安倍首相の施政方針演説を鵜呑みにせよと言われるのは、非常に切ない。

だいたいが、大見得切って始まったアベノミクス三本の矢、新三本の矢、合計6本の矢は何処に飛んでいったと云うのか。

ニセ統計でGDPも実質賃金も、すべて嘘。今回の官僚の犯罪には、東京地検特捜部には、まっとうな捜査をして貰いたいものだが、まぁ、完全に無理か(笑)。

それにしても、統計法違反が2009年から始まっていた、ここも皮肉のようだが、素人政党・民主党の登場と、統計法違反が重なる点も興味深い。鳩山も霞が関に潰されたわけだが、そこから、官僚のユルフンが始まったと云う点、ここは非常に興味深い。それでは、この辺で今夜は。

≪【施政方針演説】全文 地球儀俯瞰外交の総仕上げ「ロシアと領土問題を解決、平和条約を締結する」 急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢。

今を生きる私たちもまた、立ち向かわなければならない。私たちの子や孫の世代に、輝かしい日本を引き渡すため、共に力を合わせなければなりません。

平成の、その先の時代に向かって、日本の明日を、皆さん、共に、切り拓(ひら)いていこうではありませんか。

二 全世代型社会保障への転換

(成長と分配の好循環)

この6年間、三本の矢を放ち、経済は10%以上成長しました。国・地方合わせた税収は28兆円増加し、来年度予算における国の税収は過去最高、62兆円を超えています。

そして、この成長の果実を、新三本の矢によって、子育て支援をはじめ現役世代へと大胆に振り向けてきました。

児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は24%から42%に上昇し、悪化を続けてきた子供の相対的貧困率も、初めて減少に転じ、大幅に改善しました。平成5年以来、一貫して増加していた現役世代の生活保護世帯も、政権交代後、8万世帯、減少いたしました。

5年間で53万人分の保育の受け皿を整備した結果、昨年、待機児童は6千人減少し、10年ぶりに2万人を下回りました。子育て世代の女性就業率は7ポイント上昇し、新たに200万人の女性が就業しました。

成長の果実をしっかりと分配に回すことで、次なる成長につながっていく。「成長と分配の好循環」によって、アベノミクスはいまなお、進化を続けています。

(教育無償化)

わが国の持続的な成長にとって最大の課題は、少子高齢化です。平成の30年間で、出生率は1・57から1・26まで落ち込み、逆に、高齢化率は10%から30%へと上昇しました。

世界で最も速いスピードで少子高齢化が進むわが国にあって、もはや、これまでの政策の延長線上では対応できない。次元の異なる政策が必要です。

子供を産みたい、育てたい。そう願う皆さんの希望をかなえることができれば、出生率は1・8まで押し上がります。しかし、子供たちの教育にかかる負担が、その大きな制約となってきました。

これを社会全体で分かち合うことで、子供たちを産み、育てやすい日本へと、大きく転換していく。そのことによって、「希望出生率1・8」の実現を目指します。

10月から3歳から5歳まで全ての子供たちの幼児教育を無償化いたします。小学校・中学校9年間の普通教育無償化以来、実に70年ぶりの大改革であります。

待機児童ゼロの目標は、必ず実現いたします。今年度も17万人分の保育の受け皿を整備します。保育士の皆さんのさらなる処遇改善を行います。自治体の裁量を拡大するなどにより、学童保育の充実を進めます。

来年4月から、公立高校だけでなく、私立高校も実質無償化を実現します。真に必要な子供たちの高等教育も無償化し、生活費をカバーするために十分な給付型奨学金を支給します。

家庭の経済事情にかかわらず、子供たちの誰もが、自らの意欲と努力によって明るい未来をつかみ取ることができる。そうした社会を創り上げてこそ、アベノミクスは完成いたします。

子供たちこそ、この国の未来そのものであります。

多くの幼い命が、今も、虐待によって奪われている現実があります。わずか5歳の女の子が、死の間際につづったノートには、日本全体が大きなショックを受けました。

子供たちの命を守るのは、私たち大人全員の責任です。

あのような悲劇を二度と繰り返してはなりません。何よりも子供たちの命を守ることを最優先に、児童相談所の体制を抜本的に拡充し、自治体の取り組みを警察が全面的にバックアップすることで、児童虐待の根絶に向けて総力を挙げてまいります。

(1億総活躍)

女性比率わずか3%の建設業界に、女性たちとともに飛び込んだ中小企業があります。時短勤務の導入、託児所の設置などに積極的に取り組み、職人の3割は女性です。

彼女たちが企画した健康に優しい塗料は、家庭用の人気商品となりました。女性でも使いやすい軽量の工具は、高齢の職人たちにも好んで使われるようになりました。この企業の売り上げは、3年で2倍、急成長を遂げています。

女性の視点が加わることにより、女性たちが活躍することにより、日本の景色は一変する。人口が減少する日本にあって、次なる成長の大きなエンジンです。

女性活躍推進法を改正し、このうねりを全国津々浦々の中小企業にも広げます。十分な準備期間を設け、経営者の皆さんの負担の軽減を図りながら、女性の働きやすい環境づくりに取り組む中小企業を支援してまいります。

パワハラ、セクハラの根絶に向け、社会が一丸となって取り組んでいかなければなりません。全ての事業者にパワハラ防止を義務付けます。セクハラの相談を理由とした不利益取り扱いを禁止するほか、公益通報者保護に向けた取り組みを強化し、誰もが働きやすい職場づくりを進めてまいります。

働き方改革。いよいよ待ったなしであります。

この4月から、大企業では、三六協定でも超えてはならない、罰則付きの時間外労働規制が施行となります。企業経営者の皆さん。改革の時は来ました。準備はよろしいでしょうか。

長年続いてきた長時間労働の慣行を断ち切ることで、育児や介護などさまざまな事情を抱える皆さんが、その事情に応じて働くことができる。誰もがその能力を思う存分発揮できる社会に向かって、これからも、働き方改革を全力で推し進めてまいります。

障害者の皆さんにも、やりがいを感じながら、社会でその能力を発揮していただきたい。障害者雇用促進法を改正し、就労の拡大をさらに進めます。

人生100年時代の到来は、大きなチャンスです。

元気で意欲ある高齢者の方々に、その経験や知恵を社会で発揮していただくことができれば、日本はまだまだ成長できる。生涯現役の社会に向かって、65歳まで継続雇用することとしている現行制度を見直し、70歳まで就労機会を確保できるよう、この夏までに計画を策定し、実行に移します。

この5年間、生産年齢人口が450万人減少する中にあっても、多くの女性や高齢者の皆さんが活躍することで、就業者は、逆に250万人増加いたしました。女性も男性も、お年寄りも若者も、障害や難病のある方も、全ての人に活躍の機会をつくることができれば、少子高齢化も必ずや克服できる。

平成の、その先の時代に向かって、「1億総活躍社会」を、皆さん、共に、創り上げていこうではありませんか。

(全世代型社会保障)

少子高齢化、そして人生100年の時代にあって、わが国が誇る社会保障の在り方もまた大きく変わらなければならない。お年寄りだけではなく、子供たち、子育て世代、さらには、現役世代まで、広く安心を支えていく。全世代型社会保障への転換を成し遂げなければなりません。

高齢化が急速に進む中で、家族の介護に、現役世代は大きな不安を抱いています。介護のために仕事を辞めなければならない、やりがいを諦めなければならないような社会はあってはなりません。

現役世代の安心を確保するため、「介護離職ゼロ」を目指し、引き続き全力を尽くします。

2020年代初頭までに50万人分の介護の受け皿を整備します。ロボットを活用するなど現場の負担軽減を進めるとともに、10月からリーダー級職員の方々に月額最大8万円の処遇改善を行います。

認知症対策の強化に向けて、夏までに新オレンジプランを改定します。認知症カフェを全市町村で展開するなど、認知症のご家族を持つ皆さんを、地域ぐるみで支え、その負担を軽減します。

勤労統計について、長年にわたり、不適切な調査が行われてきたことは、セーフティーネットへの信頼を損なうものであり、国民の皆さまにおわび申し上げます。雇用保険、労災保険などの過少給付について、できる限り速やかに、簡便な手続きで、不足分をお支払いいたします。基幹統計について緊急に点検を行いましたが、引き続き、再発防止に全力を尽くすとともに、統計の信頼回復に向け、徹底した検証を行ってまいります。

全世代型社会保障への転換とは、高齢者の皆さんへの福祉サービスを削減する、との意味では、全くありません。むしろ、高齢者の皆さんに引き続き安心してもらえることが大前提であります。

65歳以上の皆さんにもご負担いただいている介護保険料について、年金収入が少ない方々を対象に、10月から負担額を3分の2に軽減します。年金生活者の方々に、新たに福祉給付金を年間最大6万円支給し、所得をしっかりと確保してまいります。

こうした社会保障改革と同時に、その負担を次の世代へと先送りすることのないよう、2025年度のプライマリーバランス黒字化目標の実現に向け、財政健全化を進めます。

少子高齢化を克服し、全世代型社会保障制度を築き上げるために、消費税率の引き上げによる安定的な財源がどうしても必要です。10月からの10%への引き上げについて、国民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

8%への引き上げ時の反省の上に、経済運営に万全を期してまいります。

増税分の5分の4を借金返しに充てていた、消費税の使い道を見直し、2兆円規模を教育無償化などに振り向け、子育て世代に還元いたします。軽減税率を導入するほか、プレミアム商品券の発行を通じて、所得の低い皆さんなどの負担を軽減します。

同時に、来るべき外国人観光客4千万人時代を見据え、全国各地の中小・小規模事業者の皆さんにキャッシュレス決済を普及させるため、思い切ったポイント還元を実施します。自動車や住宅への大幅減税を行い、しっかりと消費を下支えします。

来年度予算では、頂いた消費税を全て還元する規模の十二分な対策を講じ、景気の回復軌道を確かなものとすることで「戦後最大の国内総生産(GDP)600兆円」に向けて着実に歩みを進めてまいります。

三 成長戦略

(デフレマインドの払拭)

平成の日本経済はバブル崩壊から始まりました。

出口の見えないデフレに苦しむ中で、企業は人材への投資に消極的になり、若者の就職難が社会問題となりました。設備投資もピーク時から3割落ち込み、未来に向けた投資は先細っていきました。

失われた20年。その最大の敵は、日本中に蔓延(まんえん)したデフレマインドでありました。

この状況に、私たちは三本の矢で立ち向かいました。

早期にデフレではないという状況を作り、企業の設備投資は14兆円増加しました。20年間で最高となっています。人手不足が深刻となって、人材への投資も息を吹き返し、5年連続で今世紀最高水準の賃上げが行われました。経団連の調査では、この冬のボーナスは過去最高です。

日本企業に、再び、未来へ投資する機運が生まれてきた。デフレマインドが払拭されようとしている今、未来へのイノベーションを、大胆に後押ししていきます。

(第4次産業革命)

世界は、今、第4次産業革命の真っただ中にあります。人工知能(AI)、ビッグデータ、IoT(モノのインターネット)、ロボットといったイノベーションが、経済社会のありようを一変させようとしています。

自動運転は、高齢者の皆さんに安全・安心な移動手段をもたらします。体温や血圧といった日々の情報を医療ビッグデータで分析すれば、病気の早期発見も可能となります。

新しいイノベーションは、さまざまな社会課題を解決し、私たちの暮らしを、より安心で、より豊かなものとする、大きな可能性に満ちている。こうした「ソサエティー5・0」を、世界に先駆けて実現することこそ、わが国の未来を拓く成長戦略であります。

時代遅れの規制や制度を大胆に改革いたします。

交通に関わる規制を全面的に見直し、安全性の向上に応じ、段階的に自動運転を解禁します。寝たきりの高齢者などが、自宅にいながら、オンラインで診療から服薬指導まで一貫して受けられるよう、関係制度を見直します。外国語やプログラミングの専門家による遠隔教育を、5年以内に全ての小中学校で受けられるようにします。

電波は国民共有の財産です。経済的価値を踏まえた割当制度への移行、周波数返上の仕組みの導入など、有効活用に向けた改革を行います。携帯電話の料金引き下げに向け、公正な競争環境を整えます。 電子申請の際の紙の添付書類を全廃します。行政手続きの縦割りを打破し、ワンストップ化を行うことで、引っ越しなどの際に同じ書類の提出を何度も求められる現状を改革します。

急速な技術進歩により、経済社会が加速度的に変化する時代にあって最も重要な政府の役割は、人々が信頼し、全員が安心して新しいシステムに移行できる環境を整えることだと考えます。

膨大な個人データが世界を駆け巡る中では、プライバシーやセキュリティーを保護するため、透明性が高く、公正かつ互恵的なルールが必要です。その上で、国境を越えたデータの自由な流通を確保する。米国、欧州と連携しながら、信頼される、自由で開かれた国際データ流通網を構築してまいります。

人工知能も、あくまで人間のために利用され、その結果には人間が責任を負わなければならない。わが国がリードして、人間中心のAI倫理原則を打ち立ててまいります。

イノベーションがもたらす社会の変化から、誰一人取り残されてはならない。この夏策定するAI戦略の柱は、教育システムの改革です。

来年から全ての小学校でプログラミングを必修とします。中学校、高校でも、順次、情報処理の授業を充実し、必修化することで、子供たちの誰もが、人工知能などのイノベーションを使いこなすリテラシーを身に付けられるようにします。

わが国から、新たなイノベーションを次々と生み出すためには、知の拠点である大学の力が必要です。若手研究者に大いに活躍の場を与え、民間企業との連携に積極的な大学を後押しするため、運営費交付金の在り方を大きく改革してまいります。

経済活動の国境がなくなる中、日本企業の競争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、企業ガバナンスのさらなる強化が求められています。社外取締役の選任、役員報酬の開示など、グローバルスタンダードに沿って、これからもコーポレートガバナンス改革を進めてまいります。

(中小・小規模事業者)

中小・小規模事業者の海外輸出は、バブル崩壊後、2倍に拡大しました。

下請けから脱し、自ら販路を開拓する。オンリーワンのワザを磨く。全国360万者の中小・小規模事業者の皆さんは、さまざまな困難にあっても、歯を食いしばって頑張ってきました。バブル崩壊後の日本経済を支え、わが国の雇用の7割を守ってきたのは、こうした中小・小規模事業者の皆さんです。

新しいチャレンジをものづくり補助金で応援します。全国的に人手不足が深刻となる中で、IT補助金、持続化補助金により、生産性向上への取り組みも後押しします。 4月から、即戦力となる外国人材を受け入れます。多くの優秀な方々に日本に来ていただき、経済を担う一員となっていただくことで、新たな成長につなげます。働き方改革のスタートを見据え、納期負担のしわ寄せを禁止するなど、取引慣行のさらなる改善を進めます。

後継者の確保も大きな課題です。47都道府県の事業引継ぎ支援センターでマッチングを行うとともに、相続税を全額猶予する事業承継税制を個人事業主に拡大します。

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)や欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)は、高い技術力を持つ中小・小規模事業者の皆さんにとって、海外展開の大きなチャンスです。「総合的なTPP等関連政策大綱」に基づき、海外でのマーケティング、販路開拓を支援してまいります。

四 地方創生

(農林水産新時代)

安全でおいしい日本の農産物にも、海外展開の大きなチャンスが広がります。農林水産品の輸出目標1兆円も、もう手の届くところまで来ました。

同時に、農家の皆さんの不安にもしっかり向き合います。2次補正予算も活用し、体質改善、経営安定化に万全を尽くします。

素晴らしい田園風景、緑あふれる山並み、豊かな海、伝統ある故郷(ふるさと)。わが国の国柄を守ってきたのは、全国各地の農林水産業です。美しい棚田を次の世代に引き渡していくため、中山間地域への直接支払いなどを活用し、さらに、総合的な支援策を講じます。

農こそ、国の基です。

守るためにこそ、新たな挑戦を進めなければならない。若者が夢や希望を持って飛び込んでいける「強い農業」を創ります。この6年間、新しい農林水産業を切り開くために充実させてきた政策をさらに力強く展開してまいります。

農地バンクの手続きを簡素化します。政権交代前の3倍、6千億円を上回る土地改良予算で、意欲と能力ある担い手への農地集積を加速し、生産性を高めます。

国有林野法を改正します。長期間、担い手に国有林の伐採・植林を委ねることで、安定した事業を可能とします。美しい森を守るため、水源の涵養(かんよう)、災害防止を目的とした森林環境税を創設します。

水産業の収益性をしっかりと向上させながら、資源の持続的な利用を確保する。3千億円を超える予算で、新しい漁船や漁具の導入など、浜の皆さんの生産性向上への取り組みを力強く支援します。

平成の、その先の時代に向かって、若者が自らの未来を託すことができる「農林水産新時代」を皆さん、共に、築いていこうではありませんか。

(観光立国)

田植え、稲刈り。石川県能登町にある50軒ほどの農家民宿には、直近で1万3千人を超える観光客が訪れました。アジアの国々に加え、米国、フランス、イタリア、イスラエルなど、20カ国以上から外国人観光客も集まります。

昨年、日本を訪れる外国人観光客は、6年連続で過去最高を更新し、3千万人の大台に乗りました。北海道、東北、北陸、九州で3倍以上、四国で4倍以上、沖縄では5倍以上に増えています。消費額にして、4兆5千億円の巨大市場。

観光立国によって、全国津々浦々、地方創生の核となる、たくましい一大産業が生まれました。

来年の4千万人目標に向かって、海外と地方をつなぐ空の玄関口、羽田、成田空港の発着枠を8万回増やします。世界一安全・安心な国を実現するため、テロ対策などの一層の強化に取り組みます。国際観光旅客税を活用し、主要な鉄道や観光地で表示の多言語化を一気に加速します。

来年3月の供用開始に向け、那覇空港第2滑走路の建設を進めます。発着枠を大幅に拡大することで、アジアと日本とをつなぐハブ機能を強化してまいります。

北海道では、昨年、フィリピンからの新たな直行便など、新千歳空港の国際線が25便増加しました。雄大な自然を生かした体験型ツーリズムの拡大を後押しします。広くアイヌ文化を発信する拠点を白老町に整備し、アイヌの皆さんが先住民族として誇りを持って生活できるよう取り組みます。

(地方創生)

観光資源など、それぞれの特色を生かし、地方が、自らのアイデアで、自らの未来を切り拓く。これが安倍内閣の地方創生です。

地方の皆さんの熱意を、引き続き1千億円の地方創生交付金で支援します。地方の財政力を強化し、税源の偏在を是正するため、特別法人事業税を創設します。

10年前、東京から地方への移住相談は、その半分近くが60歳代以上でした。しかし、足元では、相談自体10倍以上に増加するとともに、その9割が50歳代以下の現役世代で占められています。特に、30歳未満の若者の相談件数は、50倍以上になりました。

若者たちの意識が変わってきた今こそ、大きなチャンスです。地方に魅力を感じ、地方に飛び込む若者たちの背中を力強く後押ししてまいります。

地域おこし協力隊を、順次8千人規模へと拡大します。東京から地方へ移住し、起業・就職する際には、最大300万円を支給し、地方への人の流れを加速します。

若者たちの力で、地方の輝ける未来を切り拓いてまいります。

(国土強靱化)

集中豪雨、地震、激しい暴風、異常な猛暑。昨年、異次元の災害が相次ぎました。もはや、これまでの経験や備えだけでは通用しない。命に関わる事態を「想定外」と片付けるわけにはいきません。

7兆円を投じ、異次元の対策を講じます。

全国で2千を超える河川、1千カ所のため池の改修、整備、1千キロメートルに及ぶブロック塀の安全対策を行い、命を守る防災・減災に取り組みます。

4千キロメートルを超える水道管の耐震化、8千カ所のガソリンスタンドへの自家発電の設置を進め、災害時にも維持できる、強靱(きょうじん)なライフラインを整備します。

風水害専門の広域応援部隊を全ての都道府県に立ち上げ、人命救助体制を強化します。 ハードからソフトまで、あらゆる手を尽くし、3年間集中で、災害に強い国創り、国土強靱化を進めてまいります。

(東日本大震災からの復興)

9月20日から、いよいよラグビー・ワールドカップ(W杯)が始まります。5日後には、強豪フィジーが岩手県釜石のスタジアムに登場します。

津波で大きな被害を受けた場所に、地元の皆さんの復興への熱意とともに建設されました。世界の一流プレーヤーたちの熱戦に目を輝かせる子供たちは、必ずや、次の時代の東北を担う大きな力となるに違いありません。

東北の被災地では、この春までに、4万7千戸を超える住まいの復興がおおむね完了し、津波で浸水した農地の9割以上が復旧する見込みです。

原発事故で大きな被害を受けた大熊町では、この春、町役場が8年ぶりに、町に戻ります。 家々の見回り、草刈り、ため池の管理。将来の避難指示解除を願う地元の皆さんの地道な活動が実を結びました。政府も、インフラ整備など住民の皆さんの帰還に向けた環境づくりを進めます。

福島の復興なくして東北の復興なし。東北の復興なくして日本の再生なし。復興が成し遂げられるその日まで、国が前面に立って、全力を尽くして取り組んでまいります。

来年、日本にやってくる復興五輪。その聖火リレーは福島からスタートします。最初の競技も福島で行われます。東日本大震災から見事に復興した東北の姿を、皆さん、共に、世界に発信しようではありませんか。

五 戦後日本外交の総決算

(公正な経済ルールづくり)

昨年末、TPPが発効しました。来月には、欧州との経済連携協定も発効します。

いずれも単に関税の引き下げにとどまらない。知的財産、国有企業など幅広い分野で、透明性の高い、公正なルールを整備しています。次なる時代の、自由で、公正な経済圏のモデルです。

自由貿易が、今、大きな岐路に立っています。

世界貿易機関(WTO)が誕生して四半世紀、世界経済は、ますます国境がなくなり、相互依存を高めています。新興国は目覚ましい経済発展を遂げ、経済のデジタル化が一気に進展しました。

そして、こうした急速な変化に対する不安や不満が、時に保護主義への誘惑を生み出し、国と国の間に鋭い対立をも生み出しています。

今こそ、私たちは、自由貿易の旗を高く掲げなければならない。こうした時代だからこそ、自由で、公正な経済圏を世界へと広げていくことが、わが国の使命であります。

昨年9月の共同声明にのっとって、米国との交渉を進めます。広大な経済圏を生み出す東アジア地域包括的経済連携(RCEP)が、野心的な協定となるよう、大詰めの交渉をリードしてまいります。

国際貿易システムの信頼を取り戻すためには、WTOの改革も必要です。米国や欧州とともに、補助金やデータ流通、電子商取引といった分野で、新しい時代の公正なルールづくりをわが国がリードする。その決意であります。

(安全保障政策の再構築)

平成の、その先の時代に向かって、日本外交の新たな地平を切り拓く。今こそ、戦後日本外交の総決算を行ってまいります。

わが国の外交・安全保障の基軸は、日米同盟です。

平和安全法制の成立によって、互いに助け合える同盟は、その絆を強くした。日米同盟は今、かつてなく強固なものとなっています。

そうした深い信頼関係の下に、抑止力を維持しながら、沖縄の基地負担の軽減に取り組んでまいります。これまでの20年以上に及ぶ沖縄県や市町村との対話の積み重ねの上に、辺野古移設を進め、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現してまいります。

自らの手で自らを守る気概なき国を、誰も守ってくれるはずがない。安全保障政策の根幹は、わが国自身の努力に他なりません。

冷戦の終結とともに始まった平成の30年間で、わが国を取り巻く安全保障環境は激変しました。そして今、この瞬間も、これまでとは桁違いのスピードで、厳しさと不確実性を増している現実があります。 テクノロジーの進化は、安全保障の在り方を根本的に変えようとしています。サイバー空間、宇宙空間における活動に、各国がしのぎを削る時代となりました。

もはや、これまでの延長線上の安全保障政策では対応できない。陸、海、空といった従来の枠組みだけでは、新たな脅威に立ち向かうことは不可能であります。

国民の命と平和な暮らしを、わが国自身の主体的・自主的な努力によって、守り抜いていく。新しい防衛大綱の下、そのための体制を抜本的に強化し、自らが果たし得る役割を拡大します。サイバーや宇宙といった領域で、わが国が優位性を保つことができるよう、新たな防衛力の構築に向け、従来とは抜本的に異なる速度で変革を推し進めてまいります。

(地球儀俯瞰外交の総仕上げ)

わが国の平和と繁栄を確固たるものとしていく。そのためには、安全保障の基盤を強化すると同時に、平和外交を一層力強く展開することが必要です。

この6年間、積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えて、世界の平和と繁栄にこれまで以上の貢献を行ってきた。地球儀を俯瞰(ふかん)する視点で、積極的な外交を展開してまいりました。

平成の、その先の時代に向かって、いよいよ総仕上げの時です。

昨年秋の訪中によって、日中関係は完全に正常な軌道へと戻りました。「国際スタンダードの下で競争から協調へ」、「互いに脅威とはならない」、そして「自由で公正な貿易体制を共に発展させていく」。習近平国家主席と確認した、今後の両国の道しるべとなる三つの原則の上に、首脳間の往来を重ね、政治、経済、文化、スポーツ、青少年交流をはじめ、あらゆる分野、国民レベルでの交流を深めながら、日中関係を新たな段階へと押し上げてまいります。

ロシアとは、国民同士、互いの信頼と友情を深め、領土問題を解決して、平和条約を締結する。戦後70年以上残されてきた、この課題について、次の世代に先送りすることなく、必ずや終止符を打つ、との強い意志を、プーチン大統領と共有しました。首脳間の深い信頼関係の上に、1956年の日ソ共同宣言を基礎として、交渉を加速してまいります。

北朝鮮の核、ミサイル、そして最も重要な拉致問題の解決に向けて、相互不信の殻を破り、次は私自身が金正恩朝鮮労働党委員長と直接向き合い、あらゆるチャンスを逃すことなく、果断に行動いたします。北朝鮮との不幸な過去を清算し、国交正常化を目指します。そのために、米国や韓国をはじめ国際社会と緊密に連携してまいります。

北東アジアを真に安定した平和と繁栄の地にするため、これまでの発想にとらわれない、新しい時代の近隣外交を力強く展開いたします。

そして、インド洋から太平洋へと至る広大な海と空を、これからも、国の大小にかかわらず、全ての国に恩恵をもたらす平和と繁栄の基盤とする。このビジョンを共有する全ての国々と力を合わせ、日本は、「自由で開かれたインド太平洋」を築き上げてまいります。

(世界の中の日本外交)

中東地域の国々とは、長年、良好な関係を築いてきました。その歴史の上に、中東の平和と安定のため、日本独自の視点で積極的な外交を展開してまいります。

アフリカ開発会議(TICAD)がスタートして30年近くがたち、躍動するアフリカは、もはや援助の対象ではありません。共に成長するパートナーです。8月にTICADを開催し、アフリカが描く夢を力強く支援していきます。

世界の平和と繁栄のために、日本外交が果たすべき役割は大きなものがある。地球規模課題の解決についても、日本のリーダーシップに強い期待が寄せられています。

わが国は4年連続で温室効果ガスの排出量を削減しました。他方で、長期目標である2050年80%削減のためには非連続的な大幅削減が必要です。環境投資に積極的な企業の情報開示を進め、さらなる民間投資を呼び込むという、環境と成長の好循環を回すことで、水素社会の実現など革新的なイノベーションを、わが国がリードしてまいります。

プラスチックによる海洋汚染が、生態系への大きな脅威となっています。美しい海を次の世代に引き渡していくため、新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指し、ごみの適切な回収・処分、海で分解される新素材の開発など、世界の国々と、共に、海洋プラスチックごみ対策に取り組んでまいります。

本年6月、主要国のリーダーたちが一堂に会する20カ国・地域(G20)首脳会議を、わが国が議長国となり、大阪で開催します。

世界経済の持続的成長、自由で公正な貿易システムの発展、持続可能な開発目標、地球規模課題への新たな挑戦など、世界が直面する、さまざまな課題について、率直な議論を行い、これから世界が向かうべき未来像をしっかりと見定めていく。そうしたサミットにしたいと考えています。

これまでの地球儀俯瞰外交の積み重ねの上に、各国首脳と築き上げた信頼関係の下、世界の中で日本が果たすべき責任を、しっかりと果たしていく決意です。

平成の、その先の時代に向かって、新しい日本外交の地平を拓き、世界から信頼される日本を、皆さん、勇気と誇りを持って、共に、創り上げていこうではありませんか。

六 おわりに

2025年、日本で国際博覧会(万博)が開催されます。

1970年の大阪万博。リニアモーターカー、電気自動車、携帯電話。夢のような未来社会に、子供たちは胸を躍らせました。

「驚異の世界への扉を、いつか開いてくれる鍵。それは、科学に違いない」

会場で心震わせた8歳の少年は、その後、科学の道に進み、努力を重ね、世界で初めて人工多能性幹細胞(iPS細胞)の作製に成功しました。ノーベル医学・生理学賞を受賞し、今、難病で苦しむ世界の人々に希望の光をもたらしています。

2020年、2025年を大きなきっかけとしながら、次の世代の子供たちが輝かしい未来に向かって大きな「力」を感じることができる、躍動感あふれる時代を、皆さん、共に、切り拓いていこうではありませんか。

憲法は、国の理想を語るもの、次の時代への道しるべであります。私たちの子や孫の世代のために、日本をどのような国にしていくのか。大きな歴史の転換点にあって、この国の未来をしっかりと示していく。国会の憲法審査会の場において、各党の議論が深められることを期待いたします。

平成の、その先の時代に向かって、日本の明日を切り拓く。皆さん、共に、その責任を果たしていこうではありませんか。 ご清聴ありがとうございました。

≫(安倍首相施政方針演説抜粋(産経新聞))

|

南無阿弥陀仏―付・心偈 (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか (文春新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 文藝春秋 |

|

隠れたる事実 明治裏面史 (講談社文芸文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

●内閣支持率53%? 枝野の伊勢神宮参拝で10%アップ

年が変わって、安倍政権に暗雲たちこめると思いきや、山梨県知事選、二階の爺さんの応援よろしく、自公推薦の長崎幸太郎氏が当選した。

現職の後藤斎氏は立憲、国民の推薦を受けながら、惜敗であろうがなかろうが敗北した事実は、今後の統一地方選、参議院選の趨勢において、重要な意味を持つ。

立憲の政治的動きが鈍すぎるのが目立つ。

員数が自然増のような形で増えているが、立憲民主党が政治的に意味のある行動を起こして起きた現象ではない。

行き場を失った議員らが、政党助成金のメカニズム上、入党しただけで、心ここにあらずの心象風景といって、いいのだろう。

ついでに枝野に文句を言っておきたいが、あの正月の伊勢神宮参拝の意味は何なのだ?愚行と評価する以外に評価のしようがない。

「私こそ保守本流」という発言を有言実行したのかもしれないが、支持者の多くが、この行動の解釈で、混乱を生じさせているに違いない。

彼の中で、政教分離が、どのように理解されているのかにも疑問符がつく。

伊勢神宮と靖国神社が神社本庁の両柱だとすると、枝野の行動は政党の代表として軽はずみな行動だと言える。

それとも、枝野の“立憲主義”は、「憲法改正後の憲法」を意識した立憲主義なのかと疑義を持たざるを得ない。

個人的感想だと、まさに枝野の顔は保守本流的だが、少なくとも、今までの枝野の発言から、想像しがたい伊勢神宮参拝だった。

正直、御屠蘇気分がいっぺんに覚めた。

先日の拙コラム「小沢さん、気はたしか 自由、国民民主に解党合流?」の疑問の中に、立憲民主党との合流なら筋は通ると思っていたが、どうも、小沢が、枝野の思想的問題に気づいたのではないかと云う点には触れなかった。

しかし、立憲の動きが緩慢なため起きている“野党の不結集”において、”嫌共産色”を隠さない枝野の思想が色濃いことが、小沢は理解したのかもしれない。

つまり、ここで言う“理解”は、見切ったとも言える。

ただ、枝野の立憲民主党の着地点が、どの辺にあるのかについては、かなり遠いところに設けている可能性もある。

そういう意味で、同党の政治的動きが緩慢でも良いのかなと思うのだが、枝野の思想面に疑問符がついた点は、将来的に不安を残した。

法隆寺にでも出向けば、保守の意味あいも変わっただろうが、伊勢神宮参拝には不快感が残る。

最悪でも、出雲大社にして欲しかった。出雲であれば、より古い日本に思いを馳せると云う言い訳が成り立つのだが。

それはさておき、最近の安倍内閣の支持率は、NHK43%、読売49%、日経53%と、絶好調だ。

とても、韓国と寝穢く罵りあったり、北方領土ではプーチンに鼻を引きずり回されている。

トランプとは、日米FTA交渉に引き摺り込まれ、為替操作問題を俎上にあげられる危機を迎えようとしている。

政府統計の捏造、場合によれば官僚らが刑法犯ともなり得る問題等々があるが、あゝ、それなのに、国民の反応は安倍内閣の評価に繋がっているようだ。

≪自民・二階氏「さい先良いスタート切れた」山梨県知事選

27日投開票された山梨県知事選で、自民、公明両党が推薦した前衆院議員の長崎幸太郎氏(50)が初当選したのを受け、自民党の二階俊博幹事長は同日夜、党本部で記者団に「党一丸となった応援が功を奏した」と述べた。春の統一地方選と衆院補選、夏の参院選が重なる「選挙イヤー」の幕開けとして重視していただけに、党内では安堵(あんど)が広がる。二階氏は「さい先の良いスタートが切れた。これをバネにしたい」と強調した。

長崎氏は過去、岸田派の堀内詔子衆院議員と衆院山梨2区で議席を争った。だが今回、二階派の長崎氏を支援するため、二階氏は国会議員らに号令をかけて党を挙げて応援する態勢をとった。同日夜、甘利明選挙対策委員長は勝因について記者団に「保守勢力が結集し、結束が高まるにつれて力になった」と述べた。

岸田派を率いる岸田文雄政調会長も「過去の経緯を乗り越えて関係者が一致結束し、勝利のために努力することができた意味は大きい」と強調した。

一方、敗れた現職の後藤斎氏(61)を推薦した立憲民主党と国民民主党は結果を受け、「残念ながら惜敗となった」とそれぞれコメントを発表。立憲の長妻昭選挙対策委員長は「通常国会で政府・自民党に懸命に立ち向かい、統一地方選・参院選で政治の大きな流れを転換するべく、全力をあげていく」とした。

≫(朝日新聞デジタル)

これからの10年は、アベノミクス崩壊と副作用で、日本の財政金融は、相当の試練に立たされる。

日経や読売、NHKの調査でも、内閣に望むことは「景気浮揚」が断トツである。

高度成長時代の「いざなぎ景気」を上回り、戦後2番目になったと報じられているが、そんなに景気が良いのであれば、内閣に望むことが、安倍内閣になって以降、常に「景気浮揚」が内閣に望む一番になるのか?

それ程、日本人が金に汚い国民なのか疑問に思えてくる。

「景気浮揚」が内閣に望むことへの枕詞になっていやしないか、チョイと立ちどまって考えて貰いたい。

結局、ランダムに幾つか選択させる為に、或いは意図的なミスリードな世論調査の結果であるなら、日本経済新聞の内閣支持率53%などは、お笑いネタと言っても過言ではない。

おそらく、認めはしないだろうが、日経の調査は、日経新聞購読者リストから、NHKは受信料支払い世帯リストからと、限定的レンジで調査され、意図的な設問によるミスリードな調査と断定しても構わないのだろう。

まぁ、斯く斯く然々なので、浮き草のような「世論」は、いつでも、どこでも、移ろうものである。

地方選夫々では、自民党と公明党の組織票が優勢であることは言うまでもないが、参議院選において、自公維で2/3議席確保は困難であろう。

今夏以降の国会運営で、国民民主の動き次第では、立憲民主が唯一、宙に浮くことも想定される。この時、立憲の枝野が、どのように動くのかも注目だ。

その時が、枝野の評価が問われるのだろう。

あくまで、長期展望で不動なのか、行き先を見逃してしまったのか、立憲民主党のレゾンデートルが見えてくる。

直近の権力志向になびくのか、新たな日本と云う国のビジョンを示せるのか、非常に愉しみだ。

単なる、時代の“あだ花”的な政党なのか、本当に、国の政治行政をつかさどる器量を持った政党なのか、その真価が問われる。

いま現在、枝野の政党には、疑いの目が注がれている。福山が、伊勢神宮参拝への言い訳をしていたが、大のおとなが、言い訳するような行動をすること自体、ひどく幼稚に思えてきた。

一瞬の期待が、到底、継続的期待にならないと判れば、本日、腐している世論調査も、あながち嘘ではないことになってしまう。

「枝野、おまえもか」そんな気分の今日この頃。

|

仏教の大意 (角川ソフィア文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| KADOKAWA |

|

保守主義とは何か - 反フランス革命から現代日本まで (中公新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 中央公論新社 |

|

内戦の日本古代史 邪馬台国から武士の誕生まで (講談社現代新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

●小沢さん、気はたしか 自由、国民民主に解党合流?

どうも、小沢一郎は独特の勘で、安倍内閣の常会冒頭解散を感じとったのかもしれない。夏の参議院選だけが、眼中にあるわけではない臭いがある。実際に、小沢の勘が当たるかどうか別にしてのことだが…。

安倍政権はことごとく政策を実際は空振りに終わらせているだけに、外遊以外、詰問されたくない症候群に入っているので、破れかぶれの冒頭解散を見据えた動きのように思える。

この情報は、時事共同の両通信社及び朝日新聞だけが報じている。読売・毎日・日経は、トピックでは報じていない。細かく調べればあるかのもしれないが、ニュースバリューが少ないと判断したか、寝耳に水で、取材不足だったのか、その辺は判らない。おそらく、情報の信頼度が乏しいので、大きく報じる勇気がなかったと見るべきだ。

親小沢だった時期もある筆者にしてみると、どうした?小沢さん、と云う気持ちにまずなった。今さら、国民民主党と何をするつもりなんだ。老婆心だが、小沢さん、衆議院の議席失うよ、そんな気分になった。

ただ、この慌ただしい動きは、永田町に流れる空気を感じた小沢が、冒頭解散に対応しようと、動きだしたのかもしれない。そして、動かざること山の如しの立憲民主の枝野を揺さぶろうと試みているのだろうと解釈した。まぁ、無駄な試みだと思うのだが、動かないことには、何ごとも始まらないと考えたのだろう。

自由党の面々が全員解党後、国民に合流する保証は今のところないが、小沢が、理をつめて説得する可能性は充分にある。現時点は、合流自体が頓挫することも視野にあるわけだが、仮に合流が決まった場合、一定の議員が、維新に合流する動きもあるようだ。或る意味で、追い出す戦術だ。

この一手があるので、現時点では、小沢の選択が悪手なのか好手なのか、判断がつきにくい。ただ、この唐突感は“日本未来の党”戦略にも似ているので、違和感をおぼえるのは筆者だけだろうか。

穿った見方をすれば、一部議員が離党することで、立憲の枝野を動きやすくする狙いがあるのかもしれない。しかし、不動の姿勢の枝野の考えの中には、いまは勝負の時期じゃないと云う考えが根強くあるように見えるので、空振りの揺さぶりになる可能性が強い。

常識的には、支持率“0ポツ幾つ”の政党同士が合流しても、“0ポツ幾つ”が変わらずの可能性もあるわけで、どこか納得感がない。まぁ、国民の金庫の中身には魅力があるのだろうが、それだけが目当てと云うのも小沢に失礼だ。

また、立憲枝野への揺さぶりとして、橋下徹を引っ張り出す意図も隠れているのかもしれないが、橋下徹への支持と、国民や立憲が統一のシンボルになるほど、魅力的とは思えない。嘉田由紀子の顔が浮かんでしまう。

色々、驚きながら考えたが、道筋が見えなさすぎる。多分、失敗するだろう。まず、初歩的点で、国民民主党を玉木氏が束ねている印象が薄いので、党内の調整に難航することから、躓く。次に、国民が合流を容認したとして、次には党内野党を抱えるわけだから、はじめから、ご破算になる方が落ち着きが良い。

正直、いまの時期は、党内の体力を育成することが肝要な時期で、向きになって政権奪取すべき時期ではない。

どう考えても、10年は自民党に、政党として責任をとって貰う時代であり、悪政を続ける自民党に、国民がほとほと疲れ切るのを待つ方が得策だ。

筆者が生きているかどうか別にして、10年は自民党政権で、苦しんで貰うべきである。

≪自由と合流検討=小沢氏と一致、党内に異論も-国民・玉木氏

国民民主党の玉木雄一郎代表は22日、自由党との合流を目指し、党内手続きに入る意向を固めた。関係者が明らかにした。玉木氏は同日夜、東京都内で自由党の小沢一郎代表と会談し、こうした考えを伝達。小沢氏も同意した。

玉木氏は会談後、記者団に「さまざまな選択肢を排除することなく、党内で議論していきたい」と述べた。

玉木氏は23日の総務会で合流方針を提起し、週内にも両院議員総会を開いて了承を得たい考え。夏の参院選を見据え、選挙実務に詳しい小沢氏を要職に起用することも検討する。ただ、旧民主党時代の対立の経緯から、小沢氏との連携には党内に異論もある。 ≫(時事通信)

≪自由党と国民民主党が合流へ 小沢氏と玉木氏が大筋合意

国民民主党の玉木雄一郎代表と自由党の小沢一郎代表が22日、両党を合流させる方針で大筋合意した。両党議員が全員合流すれば、参院では野党第1会派となる。夏の参院選に向け、28日召集の通常国会で発信力を高めていく狙いだ。

玉木氏と小沢氏はこの日夕、都内のホテルで約40分間会談。玉木氏は会談後、朝日新聞などの取材に「(自由党と)これまで以上に連携を強化していこうと一致した」と説明。小沢氏も「野党が全部大同団結、結集して国会も選挙戦も臨む。安倍内閣を打倒し、国民のための野党の政権を作る」と強調した。

関係者によると、両氏は自由が解党する形で国民に合流する方向で党内調整を進めていく方針を確認した。玉木氏は党内に持ち帰り、通常国会開会前までに党内の了承を得たい考え。だが、自由との合流には党内の反発も予想され、調整は難航する可能性もある。

自由に所属する国会議員は衆院2人と参院4人の計6人。国民へ全員が合流すると、衆院は立憲民主党が野党第1党のままだが、参院の会派勢力は立憲25、国民は27となる。昨年の臨時国会で立憲に奪われた野党第1会派の座を取り返すことになり、参院では国民が野党を代表して与党との国会運営の交渉役を担うことができる。国民幹部内では、小沢氏を選挙関係の要職に起用する声も出ている。

関係者によると、国民は昨年5月の結党以来、政党支持率の低迷が続き、4月の統一地方選や衆院補選、夏の参院選を控え、党の存在感をいかに高めるかが急務となっていた。国民幹部の中では「剛腕」で知られる小沢氏の知名度や選挙手腕を求める声が強く、昨年9月ごろから国民幹部が小沢氏側に水面下で接触していた。

ただ、「脱原発」を掲げる自由に対し、電力総連の組織内候補を擁する国民とは原発政策で溝があった。そのため国民内には一時、日本維新の会と参院で統一会派を組む案も浮上。だが「よほど大きな変化をしないと参院選で惨敗する」(国民幹部)と電力総連を抱える連合を説得した。

合流に動いた背景には、夏の参院選に向けて立憲との選挙協力が難航していることもある。国民内には「与党を利してでも我々を潰すつもりだ」と強い危機感が広がっていた。(寺本大蔵)

≫(朝日新聞デジタル)

|

民主主義の死に方:二極化する政治が招く独裁への道 |

| クリエーター情報なし | |

| 新潮社 |

|

人間不平等起原論 (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

スピノザ『エチカ』 2018年12月 (100分 de 名著) |

| クリエーター情報なし | |

| NHK出版 |

●遠い未来、近い将来 国のかたちを考えなくて良いのか

さて、直近の話題としては、冒頭解散、衆参同日選が永田町の興味であるが、安倍首相にしてみれば、説明のつかない厚労省の「毎月勤労統計」等のデータ粉飾は賃金が毎年下がっていたことを証明する可能性があるのだから、厄介だ、二度も予算修正案を出す内閣など聞いたことがない。

外交の安倍にしては歯切れの悪い問題だらけで、対韓、対仏、対露等々の外交の不備が山積している。

二島返還にしても主権を曖昧に決着させる可能性プンプンだ。これでは、米国側に、北方領土米軍基地設置案と云う匕首を持たせることになるだろう。

かなり受け身の国会が開かれるわけだから、そろそろ答弁する気力を失っているだろう。そういう意味で、冒頭解散の可能性は否定できないが、衆議院で2/3議席確保の目処があるとも思えないわけだが、ヤケクソ解散してしまう可能性もなきにしもあらずだ。

この辺は、あの安倍政権のやることだから、正直、判らないとしか言いようがない。

辺野古埋め立てにおけるサンゴの移植に関するデタラメ発言も気になっているだろうし、軟弱地盤による工事の変更申請を県に提出予定のようだが拒否は当然だ。

沖縄県民投票は、民事上の損害賠償裁判と市長リコールで対抗するのが筋。

県が弱腰な点が気がかりだ。

日米のFTA 交渉をTAG等という造語を誰が翻訳したのかも追求されるだろう。

入管法改正は法として成立しているが、その中身について、あらためて野党の追求を受けるのは必至だ。精査すればするほど、奴隷的法律であることが判明し、法務省では説明で立ち往生間違いなしである。

日本オリンピック委員会会長・竹田恒和の贈賄疑惑も格好の追求ポイントだ。竹田氏、森喜朗元首相への証人喚問も見逃せない。

普通であれば、そろそろ、登校拒否反応を起こしても良さそうな時期である。

もう、八百長株価以外に、自慢できるものがない状況なのだ。NYダウが再び下げに転じ、円高が再開すれば、もう、自慢できるものは皆無になる。

それにしても、主権者である国民の反応が鈍い。

特に安倍内閣を支持してはいないが、他に目だって魅力的政党がないが主流になっている。

日々、社会、政治や行政において、社会システムの悪質な劣化が進行しているのだが、立て続けに起き過ぎるため、覚えてさえいられない状況が続くと、人間は、その日常に麻痺してしまい、世の中とは、こういうものだと認識してしまうのかもしれない。

つまり、明らかに、国家が壊れてしまう症状が慢性化しつつある。

このような国において、自分の国のあり方など、考える、或いは、考えようと云う機運は、永遠に起きないことかもしれない。

しかし、望むと望まざるに関わらず、国のあり方は決定してゆく。

おそらく、国のあり方などと云う問題は、既成事実の積み重ねに異論を挟まない間に岩盤化して、もう決定された物事のように動きだす。

貧すれば鈍する、という言葉があるが、まさに、いまの日本に用意された言葉のようだ。

国民は政治から離れたところで生きているようにさえ思える。働く場があり、給料がもらえ、慎ましくでも生計が維持されれば、もう、望みはない。

年金生活者は、必死で健康に留意して、長生きの秘訣探しをする。年金支給額の低さを、長期支給を受けることで、お得感を得ようと試みている。

そのような国民の心は、政治への関心を失う代りに、復讐心だけは残される。

この復讐心は、日々の消費に反映され、広告に踊らされない強い心を形成した。

不思議に、裕福な家庭までが、右に倣えして吝嗇に励む。

つまり、吝嗇が、美徳であり、且つ、政治不信への最大の復讐行為として定着していくのだ。

もう、このようような状況になった国には、改革は起きないし、あらたなビジョンの形成のキッカケも生まれないだろう。

それでも、虚無的状況にあっても、国のあり方を考えておく必要は無駄ではないと信じて、このようなことを書いている。

残念ながら、筆者に、国のあり方について、絶大なビジョンが存在するわけもない。

はるか遠くにうすぼんやりと、幾つかの国の姿が見えているだけだ。

そのビジョンは、合理的、地政学上に考える日本のたち位置である。

しかし、合理的の前に、日本の歴史や文化などが前提条件として存在することも忘れてはならない。

逆に、戦後70年における、アメリカ支配の中で生きてきた生活環境も考慮せざるを得ない。

これらの要素は、互いにぶつかり合う価値観であったりもするので、容易に解決の道筋は見えない。 しかし、この辺の基本的考えを捨ててしまうと、安倍政権的政治が、永遠に続く危険が待ち受ける。

場合によると、より先鋭化され、完全に全体主義国家に変貌することも現実的に見えてくる。

選挙を通じて民主主義は機能するのだろうが、選挙の前に、政治の意味や、民主主義の意味や、主権について、有権者が意識的になれるかどうか、そこが問題なのだろう。

現状の国会を観察する限り、各論的論争に終始しており、首相の年頭所感なども、ライターの空文になっており、政治概論部分が欠落している。

つまり、総論がないのだ。理数系の議論ばかりで、文系の議論が置き去りにされている。

おそらく、市場原理主義が理数系の流れの上にあるからだろうが、哲学なき政治は、小手先政治になるのは理論上の結果である。

現実に、国のあり方を議論する時、何らかのきっかけが必要になる。

第一のキッカケは、経済を破壊するほどの自然災害。

第二は、経済的疲弊が起きる場合。国債のデフォルトや銀行閉鎖。

第三は、他国と戦争になり、日本が敗戦した場合。

第四は、これが最も望ましいかたちだが、国民運動に繋がるような壮大なイデオロギーが生まれ、国民が動きだすパターンだ。

筆者は、未熟者で、到底、そのイデオロギーを生みだす力はないが、国民が動きだしてくれるようなイデオロギーが発生するために必要な材料を、ランダムにでも発信して行ければ良いのではないかと認識している。

今後は、その点も踏まえながら、個別の案件に言及していこうと考えている。

|

新 移民時代――外国人労働者と共に生きる社会へ |

| クリエーター情報なし | |

| 明石書店 |

|

地方都市の持続可能性 (ちくま新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

|

お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか? (光文社新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 光文社 |

|

習近平の中国――百年の夢と現実 (岩波新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

超一極集中社会アメリカの暴走 |

| クリエーター情報なし | |

| 新潮社 |

|

アメリカンドリームの終わり あるいは、富と権力を集中させる10の原理 |

| ノーム・チョムスキー | |

| ディスカヴァー・トゥエンティワン |

●米国の力の漸減、中国の力の漸増 日本の立ち位置は(3)

中国の現状、および今後について、今回コラムのシリーズ(1)、(2)で述べたことをまとめた処から、次に重要になる、米国の凋落の可能性等を論じたい。そういう意味で、昨日のコラム内容を連続性を持たせる為ように再掲しておく。既読の方は読み飛ばしていただきたい。

≪現在の習近平の実験国家、中国を本当に理解するのは、ほとんど不可能に近い。

識者ぶった連中の間でも、意見は分かれる。

そのほとんどが、個人的感情論に基づく観察眼で、現在の中国を観察するのだから、読者の側もリテラシーが求められる。現実の中国を目で確かめると云っても不可能に近い。

ひと言添えれば、これだけ急速に、経済成長を成し遂げ、近代化に向かう中国には、潜在的リスクはつきものと考えていいだろう。

アメリカの傘の下で経済成長を成し遂げた日本の何倍も、危険を孕んでいるのは事実だ。

習近平も、その危険は承知しているだろうが、市場原理主義を受け入れた以上、メリットと同時にデメリットも抱えることは、百も承知だと考えられる。

習近平にしてみれば、これだけ雨後の筍と起業されるのだから、それらの企業が玉石混交だと認識している。

しかし、“下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる”ではないが、新規起業の半分が成長すれば、それだけで充分に国家経済が成長する原動力になる。

大雑把だが、14億人の市場を自国に抱えているのだから、スケールメリットと最大限使おうとしている。

中国の経済統計の瑕疵を指摘するレポートは多い。

たしかに、公式経済指標の10倍のリスクはあるかもしれないが、それをカバーする産業全体の新陳代謝があれば、経済成長率が一時3%台に落ち込もうと、成長が維持されていれば問題ないと考えているのではないだろうか。

GDP世界第二位なのだから、特に慌てる必要はない。いずれは、米国に追いつき、追い越すことは容易だと、考えている可能性が濃厚だ。

また、経済政策等の修正も、独裁制なので、有無を言わさず強行性があることも強みだ。無論、大間違いするリスクも孕んではいるが……。

ただ、なんといっても、国家が若い。4千年の紆余曲折の歴史はあるが、現在の中華人民共和国そのものは、建国が1949年なので、まだ70年しか経っていない国家だ。

つまり、まだ国家に活力、人民に渇望感や成長への貪欲さが残っている。

中国共産党一党独裁国家の経済は長く低迷していた。日本からのODA支援を、ごく最近まで受けていたと云うことが嘘のように、一気に吹き上がった感がある。

中国の抬頭が明確になったのは、市場原理主義によるグローバリゼーションが大きな起点になっているのは事実だ。

米国経済を牽引したシカゴ派の市場原理主義経済学が、市場を求めて世界を彷徨った結果が、グローバル経済だとすれば、この世界経済のグローバル化で、恩恵を受けた最大の国が中国だった。

社会主義と市場原理主義的経済のドッキングは、目からうろこだ。

米国自身が、意図したかどうか別にして、グローバル経済の過程が、今の中国経済を強くした。

彼らは日本が辿ったと同様に、下請け組み立て工業から、ノウハウを蓄積、自主製品の開発に辿りつき、且つ、米国を抜く勢いを見せている。

この実験国家が、成功するかどうか、実際は、世界各国が見守っている可能性も大いにある。

EUやロシアなどは、次の100年は中国が成長の果実を味わうに違いないと、中国市場向けの製品開発に余念がない。

市場原理主義は自由主義とセットかと思っていたら、社会主義との相性もいい。

むしろ、社会主義と市場原理主義の方が、相性がいいくらいなのだ。

見せかけの民主的国家体制で、四苦八苦して、帳尻を合わせながら市場原理主義経済を取り入れている国から見れば、中国のそれは、脱法行為、良いとこ取りに見えてくる。

しかし、その中国が成功するとなると、民主主義国家の経済と社会主義国家の経済モデルが、あらためて問われることもあり得るわけで、中国の実験的経済行為は、非常に興味深い。

一国二制度にせよ、斬新な考えを平気で行える中国人の行動や思考様式は、虚栄と虚構に明け暮れる、エセ民主主義国家より、数段活力に満ちている。

アッと驚く映像の多くも、トンデモナイ中国を見る。平気でモノマネをして意に介さない。

このような行為は、西側諸国の文化においては、許し難いものだが、彼らは概ね平気なのだ。

このような問題は、現在中国も修正中ではあるが、厳粛に対応しているとは言いがたい。

まぁ、歴史的に考えれば、金も払わずに、漢字を伝えられ、仏教を伝授して貰ったことを考えれば、わが国もパクリをしたわけで、歴史認識があれば、現下に、あしざまに中国をパクリ国家と言いきれない(笑)。

それはさておき、いま重要なことは、もし仮に中国が、このままの勢いで成長し、米国に追いつき追い越したとき、日本は、どのような立ち位置になろう。

そこが重大な問題だ。米国への義理立てをしていても、米国が保護主義的であり続けた場合、安倍自民が推進する「TPP」に中国を入れるのか、「AIIB」や「一帯一路」に加わるのか、「日米同盟」の枠を超えて、中国に接近するのか、非常に悩ましい想定問答になる。明日は、ここから、想定問答を考えていこうと思う。 ≫

*続けて、米国の凋落云々に目を移そう。

なんと言っても、現在のところ、世界の覇権国がアメリカであることに異を唱える人は少ないだろう。

まず現在、世界の覇権国はアメリカという前提で話を進める。ここでは、おもに経済問題に絞って考えてみる。

エコノミストたちの意見を見るかぎり、2019年もアメリカ経済は堅調に推移するという意見が90%を占めている。

トランプがどれほど暴れようとも、米国経済は今年も2.7%程度の成長が見込まれる。

対中経済戦争の影響は、筆者よりも、相当に過小評価している意見が多い。

GDPそのもが多きことから、総体として影響を吸収するのかもしれない。こぜりあい程度の戦闘やNYダウの暴落などのリスクは、現時点の経済分析には含まれていない。

スティングリッツ博士の中期的展望のコラムでは、1兆ドル減税効果は一時しのぎで、1兆ドルの財政赤字が残るだけで、世界一の格差社会を変えることは出来ない。

2019年、対中貿易戦争は、現在見えている程度の制裁のやりあいなら、影響は少ないだろうが、長期化したり、拡大化した場合、その影響は米国経済に重大な影響を及ぼす。

トランプの扇動政治時代が終わっても、米国の格差社会の解消は一向に進まず、さらに悪化する要因が多い。

民主党の政権に代わっても、現在の金融市場主義経済が続く限り、格差は激しさを増して行き、覇権国の政権が、常に不安定という時代が到来する。

このような格差の拡大は、一般消費者の購買力を劇的に減らすことになるので、最終的には消費指数に異変が起きる。そのことを、米国の企業は知っているから、特に設備投資する気はなく、自社株買いに血道を上げる。

こうした構造的経済の落ち込みは、どのような経済政策も効果が期待できな時期が来る。

同盟国に、武器を押し売りするのにも限界があるわけで、いつの日か、或いはすでに、その武器や砲弾の消費好循環を求める力が抬頭する。

しかし、現実に、ロシアや中国を相手に、戦争が起こせるとは思えない。911で判ったように、米国人は、自国が攻撃されることに、驚くほど臆病な人たちのようだ。

自国の軍隊が、他国に出向き、多くの市民を巻き込んで戦闘することには、ロボットのように殺戮を繰り返せるのだが、自国が攻撃されると、三叉神経痛の痛みに罹患したように騒ぎだす。

つまり、自国にミサイルを飛ばせる国とは戦闘を交えないと云うのが不文律なのだから、巷間が噂するほど、米中、米露の開戦は可能性ゼロに近い。

そうなると、米国の覇権国の価値は、軍事力の量の問題ではなく、ミサイルや核兵器を所有しているかどうかにかかわるので、米軍事力は、核保有国への抑止力になるが、攻撃力にはならない。

つまり、米国の覇権は、概ねドル基軸政策と、米国金融資本による覇権に限られると分析が可能だ。

長期計画の設備投資や研究開発が、米国の経営者にとっての興味ではなく、四半期ごとの利益で評価される経営者が存在する限り、早晩、一帯一路の計画経済と市場原理主義経済で右往左往活発に動き回る中国経済が勝利をおさめる確率は高くなる。

以上、(1)、(2)、(3)を踏まえ、我が国日本はどのような立ち位置にあるべきか、そろそろ、本気で議論していい時期が来ているのだと思う。

漸減する米国経済と漸増する中国経済、ここの見極めだ。中国嫌いは、中国民族紛争による中国崩壊を期待しているようだが、CIAの戦略に洗脳されているだけだろう。

合理的で論理的判断だけが、その答えではない。感情や歴史や伝統や文化も含まれるし、70年間アメリカナイズした生活環境もある。これらのことを、同等の価値と考えて、議論すべき時が来ている。

しかし、どこの誰がするべき議論なのか、ネット社会の悪口雑言文化では、混乱が増すべきだが、本当に、誰が、どこで、議論するのだろう。

*参考に、ダイアモンドonlineの「スティグリッツ教授が警告」を貼りつけておく。

≪スティグリッツ教授が警告、

■トランプ大統領のひどい経済政策と扇動政治の末路

ノーベル経済学賞受賞者のスティグリッツ教授は、2019年はトランプ米政権のひどい経済政策と扇動的な政治姿勢の結果がよりはっきりと見える年だと指摘する。

ドナルド・トランプ米大統領の政権と与党・共和党は2017年末、法人税を1兆ドル減税する法案を強引に議会で通過させた。

この減税による歳入減少分は、所得分布の中位にいる大多数の米国人への増税によって一部相殺される。当初、米国のビジネス界はこの施しに大喜びしたが、2018年には、その喜びはトランプ氏と彼の政策に対する不安に取って代わられるようになった。

1年前、米国のビジネス・金融界のリーダーたちは、際限のない欲望から巨額の財政赤字に対する自身の嫌悪感にフタをした。しかし、今では、2017年の税制改革パッケージが史上最も逆進的で、時宜を得ない税制法案だったということを理解しつつある。

先進国の中で最も格差の大きい国である米国において、何百万もの貧困世帯や未来の世代が、億万長者のための減税のツケを払っていくのである。

また、米国の平均寿命は先進国の中で最も短いのに、この税制法案は健康保険の加入者が1300万人減少するように設計されていた。

この立法措置の結果として、2019年会計年度(2018年10月~2019年9月)の財政赤字は1兆ドルになると米財務省は予測している。これは、景気後退期を除く平時の単年度としては、どの国も経験したことがない巨額の赤字である。

おまけに、約束された設備投資の増加は実現していない。企業は労働者にスズメの涙ほど還元した後、利益のほとんどを自社株の買い戻しと配当に回してきた。

だが、これは格別意外ではない。設備投資が確実性から効果を得るのに対し、トランプ氏は混乱を栄養源にしているのである。

■1兆ドル減税の効果に持続力なし 逆に損失を招く可能性

その上、この税制法案は大急ぎで可決されたため、誤りや矛盾、それに人目を盗んでこっそり盛り込まれた特別の利益に関する抜け穴をたくさん含んでいる。幅広い国民の支持が得られていないため、政治の風向きが変わったらかなりの部分が破棄されるのはほぼ確実で、このことは経営者たちも認識している。

われわれの多くが当時指摘したように、この税制法案は、経済に持続的な推進力を与えることではなく、軍事費の一時的な増額とともに、「シュガーハイ(糖分を多く取った後の興奮状態)」のような一時的な活気を経済に与えることを意図したものだった。

設備投資の即時償却は、その年に支払う税額を減少させるが、次の年からはその効果は剥がれ落ちてしまう。それに、この法律は支払利子の控除額を事実上引き下げるので、最終的には税引き後の資本コストを増大させる。従って、投資を妨げる。なぜなら投資の多くは借金で賄われるからだ。

その一方で、米国の巨額の赤字は何とかして補填しなければならない。米国の貯蓄率の低さからすると、補填資金のほとんどが必然的に外国の貸し手から調達されることになる。これは米国が債務返済のために多額の資金を海外に送るようになるということだ。

今から10年後の米国の国民総所得は、この法律がなかった場合に達成されていたと思われる金額をおそらく下回っているだろう。

大きな損失を招く税制改革法に加えて、トランプ政権の貿易政策も市場を動揺させ、サプライチェーンを混乱させている。中国からの原材料に頼っている米国の多くの輸出企業が、生産施設を海外に移転しても何の不思議もない。

トランプ氏の貿易戦争のコストを計算するのは時期尚早だが、この戦争の結果、誰もがより貧しくなると考えて間違いないだろう。

その上、トランプ氏の反移民政策は、エンジニアなどの高技能労働者に依存している企業が研究・生産施設を海外に移転するのを促進している。米国各地で労働力不足が目立つようになるのは、時間の問題だ。

トランプ氏は、グローバル化や金融化、トリクルダウン理論(大企業や富裕層がさらに豊かになれば中小企業や低所得者層にもその恩恵が滴り落ちて波及するという考え方)が約束していたことは実現されていないという事実を利用して、権力の座に就いた。グローバル金融危機と10年にわたる弱々しい成長の後、エリートたちは信用を失っていた。そこで、トランプ氏が登場して責任の所在を指摘したのである。

だが、彼が政治的利益のために利用してきた経済問題は、もちろんそのほとんどが移民や輸入のせいで生じたわけではない。例えば工業分野の雇用喪失は、主として技術の変化によるものだ。ある意味で、われわれは自身の成功の被害者になっているのである。

それでも、政策決定者はこうした変化をもっとうまく管理して、国民所得の伸びが少数の人のものではなく、多くの人のものになるようにできたはずだ。

ビジネスリーダーや資本家は欲に目がくらんでおり、特に共和党は、そんな彼らに望みのものを何でも喜んで与えてきた。その結果、実質賃金(インフレ調整後)は伸び悩んでおり、自動化やグローバル化によって職を追われた人々は置き去りにされてきた。

■ブラジルやハンガリー、イタリアにも伝播 トランプ・ブランドの「フランチャイズ」

トランプ氏の政策の経済的側面はこのようにひどいものだが、彼の政治姿勢はさらにひどい。しかも、残念なことに、人種差別や女性蔑視、ナショナリスト的扇動という「トランプ・ブランド」は、ブラジルやハンガリー、イタリア、トルコなどの国々で「フランチャイズ」を確立している。

これらの国は全て、米国と同様の、もしくはさらにひどい経済問題に見舞われるだろう。

そして、これらの国はすでに、ポピュリスト(大衆迎合主義者)のリーダーたちが栄養源にしている、無礼さが招く現実に直面している。米国では、トランプ氏の発言や行動が邪悪で暴力的な力を解き放っており、その力はすでに制御不能になり始めている。

社会が機能するのは、市民が政府や制度を信頼し、また互いを信頼しているときだけだ。それなのに、トランプ氏の政治姿勢は、信頼を損ない、不和を拡大することを基盤にしている。これはどこまで行ったら終わるのだろう?

米ピッツバーグのシナゴーグ(ユダヤ教の礼拝所)で11人のユダヤ教徒が殺害された事件は、米国における「水晶の夜」(1938年11月にドイツで起こったユダヤ人迫害事件)の前触れなのだろうか?

こうした問いに対する答えは分かりようがない。現在の政治の動きがどのように展開するかに多くのことが左右されるだろう。

今日のポピュリストのリーダーたちは、彼らの経済政策の必然的な失敗に支持者たちが幻滅したら、極右の方向にさらにかじを切るかもしれない。

より楽観的なシナリオでは、彼らは自由民主主義の枠の中に連れ戻されるかもしれない。少なくとも、彼ら自身が失望することで強硬姿勢を緩める可能性はあるだろう。

確実に分かっているのは、経済的結果と政治的結果は絡まり合い、互いに補強しているということだ。2019年には、過去2年のひどい経済政策とさらにひどい政治姿勢の結果が、よりはっきりと見えるようになるだろう。 (翻訳/藤井清美)

*本稿は、『週刊ダイヤモンド』12月29日・1月5日新年合併特大号に掲載された寄稿のオンライン・バージョンです。

≫(DIAMOND・ONLINE)

|

記者、ラストベルトに住む —— トランプ王国、冷めぬ熱狂 |

| 金成隆一 | |

| 朝日新聞出版 |

|

第160回直木賞受賞 宝島 |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

|

哲学史講義 1 (河出文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

|

ロールズ正義論入門 |

| クリエーター情報なし | |

| 論創社 |

|

ドイツ観念論 カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル (講談社選書メチエ) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

●米国退潮の認識の是非 中国の将来と日本の立ち位置(2)

昨日の拙コラム『4千年の歴史と先進国、途上国の顔を持つ常任理事国・中国(1)』の中での記述と重なる部分が多いが、敢えて、ダブることを意図して、話を続ける。

現在の習近平の実験国家、中国を本当に理解するのは、ほとんど不可能に近い。

識者ぶった連中の間でも、意見は分かれる。そのほとんどが、個人的感情論に基づく観察眼で、現在の中国を観察するのだから、読者の側もリテラシーが求められる。現実の中国を目で確かめると云っても不可能に近い。

ひと言添えれば、これだけ急速に、経済成長を成し遂げ、近代化に向かう中国には、潜在的リスクはつきものと考えていいだろう。

アメリカの傘の下で経済成長を成し遂げた日本の何倍も、危険を孕んでいるのは事実だ。習近平も、その危険は承知しているだろうが、市場原理主義を受け入れた以上、メリットと同時にデメリットも抱えることは、百も承知だと考えられる。

習近平にしてみれば、これだけ雨後の筍と起業されるのだから、それらの企業が玉石混交だと認識している。しかし、“下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる”ではないが、新規起業の半分が成長すれば、それだけで充分に国家経済が成長する原動力になる。大雑把だが、14億人の市場を自国に抱えているのだから、スケールメリットと最大限使おうとしている。

中国の経済統計の瑕疵を指摘するレポートは多い。たしかに、公式経済指標の10倍のリスクはあるかもしれないが、それをカバーする産業全体の新陳代謝があれば、経済成長率が一時3%台に落ち込もうと、成長が維持されていれば問題ないと考えているのではないだろうか。

GDP世界第二位なのだから、特に慌てる必要はない。いずれは、米国に追いつき、追い越すことは容易だと、考えている可能性が濃厚だ。また、経済政策等の修正も、独裁制なので、有無を言わさず強行性があることも強みだ。無論、大間違いするリスクも孕んではいるが……。

ただ、なんといっても、国家が若い。4千年の紆余曲折の歴史はあるが、現在の中華人民共和国そのものは、建国が1949年なので、まだ70年しか経っていない国家だ。

つまり、まだ国家に活力、人民に渇望感や成長への貪欲さが残っている。中国共産党一党独裁国家の経済は長く低迷していた。日本からのODA支援を、ごく最近まで受けていたと云うことが嘘のように、一気に吹き上がった感がある 。

中国の抬頭が明確になったのは、市場原理主義によるグローバリゼーションが大きな起点になっているのは事実だ。

米国経済を牽引したシカゴ派の市場原理主義経済学が、市場を求めて世界を彷徨った結果が、グローバル経済だとすれば、この世界経済のグローバル化で、恩恵を受けた最大の国が中国だった。 社会主義と市場原理主義的経済のドッキングは、目からうろこだ。

この実験国家が、成功するかどうか、実際は、世界各国が見守っている可能性も大いにある。市場原理主義は自由主義とセットかと思っていたら、社会主義との相性もいい。

むしろ、社会主義と市場原理主義の方が、相性がいいくらいなのだ。見せかけの民主的国家体制で、四苦八苦して、帳尻を合わせながら市場原理主義経済を取り入れている国から見れば、中国のそれは、脱法行為、良いとこ取りに見えてくる。

しかし、その中国が成功するとなると、民主主義国家の経済と社会主義国家の経済モデルが、あらためて問われることもあり得るわけで、中国の実験的経済行為は、非常に興味深い。

一国二制度にせよ、斬新な考えを平気で行える中国人の行動や思考様式は、虚栄と虚構に明け暮れる、エセ民主主義国家より、数段活力に満ちている。アッと驚く映像の多くも、トンデモナイ中国を見る。平気でモノマネをして意に介さない。

このような行為は、西側諸国の文化においては、許し難いものだが、彼らは概ね平気なのだ。このような問題は、現在中国も修正中ではあるが、厳粛に対応しているとは言いがたい。

まぁ、歴史的に考えれば、金も払わずに、漢字を伝えられ、仏教を伝授して貰ったことを考えれば、わが国もパクリをしたわけで、歴史認識があれば、現下に、あしざまに中国をパクリ国家と言いきれない(笑)。

それはさておき、いま重要なことは、もし仮に中国が、このままの勢いで成長し、米国に追いつき追い越したとき、日本は、どのような立ち位置になろう。そこが重大な問題だ。

米国への義理立てをしていても、米国が保護主義的であり続けた場合、安倍自民が推進する「TPP」に中国を入れるのか、「AIIB」や「一帯一路」に加わるのか、「日米同盟」の枠を超えて、中国に接近するのか、非常に悩ましい想定問答になる。明日は、ここから、想定問答を考えていこうと思う。

|

ハイデガー入門 (講談社学術文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

|

ツァラトゥストラかく語りき (河出文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

|

ニーチェ入門 (ちくま学芸文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

|

「中国製造2025」の衝撃 習近平はいま何を目論んでいるのか |

| クリエーター情報なし | |

| PHP研究所 |

●4千年の歴史と先進国、途上国の顔を持つ国・中国(1)

習近平の実験国家、中国を本当に理解するのは、ほとんど不可能に近い。識者ぶった連中の間でも、意見は分かれる。そのほとんどが、個人的感情論に基づく観察眼で、現在の中国を観察するのだから、読者の側もリテラシーが求められる。現実の中国を目で確かめると云っても不可能に近い。9,572,900km2の国土、世界3位を占め、13億8千万の人口を抱えているのだから、簡単に中国全体を語れる人物は、きっと詐欺師のような人物だろう。

高橋洋一、長谷川幸洋など嫌中的人物の中国評は読む意味がないが、まあニュートラルかもしれないと思える大前研一、近藤大介、関辰一3氏のコラム、レポートを参考引用した。引用が長く、読むだけでも大変なので、今夜は、3氏の参考意見を以下に引用掲載するだけに留める。

ひと言添えれば、これだけ急速に、経済成長を成し遂げ、近代化に向かう中国には、潜在リスクはつきものと考えていいだろう。アメリカの傘の下で経済成長を成し遂げた日本の何倍も、危険を孕んでいるのは事実だろう。習近平も、その危険は承知しているだろうが、市場原理主義を受け入れた以上、メリットと同時に抱えるデメリットなことは、百も承知だと考えられる。習近平にしてみれば、これだけ雨後の筍と起業されるのだから、それら企業は、玉石混交だと認識している。

公式経済指標の10倍のリスクはあるだろうが、それをカバーする産業全体の新陳代謝があれば、経済成長率が一時3%台に落ち込もうと、成長が維持されていれば問題ないと考えているのではないか。なんといっても、まだ国民に活力、渇望感や成長への貪欲さが残っている。社会主義と市場原理主義的経済のドッキングは、目からうろこだ。この実験国家が、成功するかどうか、実際は、世界各国が見守っている可能性も大いにある。

民主的国家体制で、四苦八苦して、帳尻を合わせながら市場経済を取り入れている国から見れば、中国のそれは、脱法行為、良いとこ取りに見えてくる。しかし、その中国が成功するとなると、民主主義国家の経済と社会主義国家の経済も出るが、あらためて問われることもあり得るわけで、中国の実験的経済行為は、非常に興味深い。

一国二制度にせよ、奇異な考えを平気で行える中国人の行動様式は、虚栄と虚構に明け暮れる日本よりは、数段活力に満ちている。だから、右に倣えとは思わない。中国の生き方があり、日本の生き方がある。そういうことだと思う。この判断しづらい実験国家の本質を見極めることは、日本にとっても、相当重大な外交政策の肝になることは間違いない。

≪新旧の中国が混在 実態は「United States of China」

映画『ロボコップ』のように、犯罪者を瞬時に見つけ出す「顔認証サングラス」をかけた警官。無人スーパーに自動運転バス。いま中国では、タブーなき実験が次々に進められている。新たな世界を創るのか、それとも危険な暴走に終わるのか。大前研一氏が解説する。

* * *

中国は、政治的には北京中心の全体主義国家である。だが、経済的には地方や地域や都市ごとのバラエティが非常に豊かで、画一的に「これが中国だ」とは全く言えない。21世紀の新しい中国と20世紀の古い中国が混在し、いわば「United States of America」に近い、地方自治が進んだ「United States of China」になっているのだ。

新しい中国の代表的な例は、広東省の深セン、北京の中関村、浙江省の杭州などである。なかでも、先頭を走っているのが深センだ。1980年にトウ小平の「改革開放政策」を担う最初の経済特区の一つに指定された時は人口30万人の漁業を中心とする“寒村”にすぎなかった。それが加速度的に発展して今や「中国のシリコンバレー」と呼ばれる人口1400万人の巨大な知識集約型IT都市になっている。

当初は香港と隣接(電車で約40分)していながら中国本土の安価な労働力を利用できるため、主に香港企業が労働集約型の組み立て工場を展開しているだけだった。今でこそ香港最大の企業集団となった長江グループを率いる李嘉誠氏も、かつてはここで香港フラワー(ビニール製やプラスチック製の安っぽい造花)を作っていた。

しかし、その後、中国の通信機器メーカー・ファーウェイ(華為技術)や台湾のEMS(電子機器受託生産)企業・鴻海精密工業傘下のフォックスコン(鴻海科技/富士康科技)などが進出し、1990年代後半から急成長した。それに伴い深センもIT関連の起業やインキュベーション(事業の創出や創業を支援するサービスや活動のこと)の拠点として労働集約型産業から知識集約型産業に進化し、世界有数の最先端IT都市へと大変貌を遂げたのである。

これほど深センが飛躍した原動力の一つは“中国版ナスダック”や“チャイネクスト”と呼ばれる深セン証券取引所のベンチャー企業向け市場「創業板」だ。これを上海ではなく深センに置いたことで、ベンチャーキャピタルが深センに根付いたのである。

今や深センでは1兆円を超えるベンチャーキャピタルがいくつも生まれ、1週間で500以上の起業案件を処理しているとも言われる。実際、2016年の新規企業登録数は中国トップの約38万7000社に達し、深セン証券取引所の2017年のIPO(新規公開株)数は222社で世界一だ。ちなみに日本の2016年の新規企業登録は約12万8000社、2017年のIPO数は86社。深センは都市なのに、新規企業登録数もIPO数も日本一国より、はるかに多いのである。

そういう環境の中で、ファーウェイやSNS中国最大手のテンセント、民間金融の中国平安保険、ドローン世界最大手のDJI、通信設備・通信端末メーカーのZTEといった深センに本社を置く企業が急成長し、ユニコーン企業(評価額が10億ドル以上で非上場のベンチャー企業)も14社を数える。その結果、すでに深センの1人あたりGDPは国内主要都市中トップになって台湾をも追い抜いている。コンテナ取扱量も上海、シンガポールに次いで世界第3位だ。

また、今や本家シリコンバレーの研究開発は事実上、ほとんど深センでやらざるを得なくなっている。なぜなら、斬新なアイデアを考えついても、シリコンバレーにはそれを形にできる部品もスキルもないからだ。

◆“カエル跳び”で進化

かたや深センでは、世界最大の電気街「華強北」や部品業者が集積して電子部品のサプライチェーンを形成し、あらゆる電子部品を調達して試作品を半日で作ることができる。だから、パソコン、スマートフォン、ドローン、ロボット、拡張現実(AR)・仮想現実(VR)・複合現実(MR)などの分野で新しいものを研究開発するとなったら、世界でも深センしかないという状況になっているのだ。

さらに深センでは、EV(電気自動車)のバスやタクシーの導入、自動運転バスの実験、AIを活用した信号制御・交通整理、大学試験会場での顔認証、無人スーパー・無人コンビニ・無人カラオケ・無人フィットネスクラブといった社会実験・社会実装を積極的に展開し、都市全体がリープフロッグ(カエル跳び)で進化している。

北京の中関村は、もともと秋葉原のような電子製品街としても有名だったが、中国最大のIT企業・連想集団(レノボ)をはじめ多数のIT産業や研究所が集積し、北京大学や清華大学との合弁企業や合作企業が何百社もある。

杭州はeコマース中国最大手アリババの本社所在地で、同社出身の起業家が多い。これまで中国はシリコンバレーで生まれた新技術をパクっていたが、もはやそういう時代ではなくなり、シリコンバレーから中国に来て研究開発を一緒にやっていくというパターンが主流になっている。

現に、2016年の中国人留学生の出国者数は約54万人で、帰国者数は約43万人。かつてはアメリカなどの留学先にとどまる若者が多かったが、近年は帰国して祖国のために働く「ウミガメ派」が増加している。そういう人たちが一獲千金を目指して続々と起業しているのだ。

一方、古い中国は東北三省や四川省などが、アメリカのラストベルト(錆びついた工業地帯)と同様に新しい産業が生まれず、古い製造業が低迷してもがいている。たとえば、中国には鉄鋼メーカーが100社くらいあるが、国内需要が大幅に冷え込んで、もはやつぶすか統合するしかないという窮地に追い込まれている。しかし、その大半が国有会社や共産党の地方組織と癒着している会社なので、つぶすにつぶせないのである。これを整理・始末するのは非常に大変だと思う。 ※SAPIO2018年9・10月号

≫(NEWSポストセブン)

≪ 中国は先進国か、発展途上国か…正月の北京で見つけたひとつの答え

この国は「21世紀の実験国家」なのか

■中国は先進国なのか

:正月は、今年も北京で過ごした。この習慣がついてから、はや27年になる。時にマイナス14度まで下がった極寒烈風の街を彷徨いながら、今回、私の脳裏には、常に一つの疑問が離れなかった。

:「中国はいったい、先進国なのか? それとも発展途上国なのか?」

:なぜこんな愚問を発していたかと言えば、それは元日に中国との国交正常化40周年を迎えたアメリカが、この曖昧模糊とした大国をどう捉えているのかが、気になったからである。

:もっとも、40周年の派手な記念式典などは執り行われず、代わりに7日から、ジェフリー・ゲリッシュ米通商代表部(USTR)次席代表を代表とするしかめ面をした貿易交渉代表団が、北京へ来ている。アメリカ側は、3月1日までに交渉がまとまらなければ、昨年9月24日に2000億ドル分の中国製品にかけた10%の追加関税を、25%に引き上げるとしている。

:米中関係の行方は、このコラムの主要テーマの一つであり、今年も中国の立場から存分に書いていくつもりだが、いまの米トランプ政権の面々は、「新冷戦」とも言われる相手のことを、どう考えているのだろう? 中国は、「21世紀のソ連」なのか? それとも、もっと別な存在なのか?

:この問いは、中国側からも発せられるべきものだ。習近平政権は、中国をどこへ向かわせようとしているのか? アメリカに取って代わる「21世紀の覇権国」なのか? それとも、ただやみくもに膨張しているのか? そもそも、中国の成長はそろそろ終わりに差しかかっていないのか?

:かつて温家宝前首相は、毎年9月に中国で開かれる「夏のダボス会議」の非公式の席で、欧米の指導者たちを前に、こう述べたことがある。

■「中国とは、10%のヨーロッパと、90%のアフリカだ」

:その意味するところは、北京や上海などの大都市は、すでに先進国と変わらないが、地方へ行くと、まるでアフリカの国々のような状況だということだ。 だが、この発言からすでに約10年が経過し、中国はその間に日本を追い越して、世界第2の経済大国にのし上がった。私は地方都市へも足を伸ばすが、地方都市もこの10年で、大きく様変わりした。

:中国の現状について、いまの習近平政権の公式見解は、「中国は世界最大の発展途上国である」というものだ。これには、二つの意味があると、私は解釈している。

:一つは、ハード面で発展途上だということだ。なぜなら、習近平政権が掲げる「3つの短期目標」の一つ、「脱貧攻堅」(貧困との戦い)に、まだ勝利していないからだ。

:いまからちょうど一年前、習近平主席は、「中国には貧困層が、いまだ3000万人いる」として、「これから毎年1000万人ずつ減らしていき、3年で貧困ゼロにする」と宣言した。この公約が実現すれば、2021年の年初には、貧困層はゼロになる。中国4000年の歴史で、「脱貧困」に成功した政権はないから、2021年の中国共産党創建100周年を、誇らしく迎えようという思惑なのだ。

:もしかしたら、その時に初めて、「わが国は先進国入りした」と唱えるのかもしれない。ちなみに、世界銀行(WB)は発展途上国と先進国の境界線を、一人当たりのGNI(国民総所得)1万2235ドルのラインで引いているが、2017年の時点で中国は1万6760ドルに達している。

:もう一つの意味は、ソフト面で発展途上だということだ。都市部にせよ農村部にせよ、「国民の民度」がいまだ先進国のレベルに達していない。俗に言うなら、いわゆる先進国の国民としての自覚、道徳、マナーなどがまだ不十分だということだ。

:これは、鶏が先か卵が先かという議論に似ている。中国は国民に政治的な自由を与えていないのだから、国民が国家から「自立」できないのは仕方がない。ではいつ、政治的な自由を与えるのかと言えば、現政権は「習近平新時代の中国の特色ある社会主義を堅持する」と標榜しているのだから、そんな気は毛頭ない。

:また習近平主席は、昨年3月に憲法を改正し、国家主席の任期を取っ払ってしまい、半永久政権を目指している。

:では中国は、社会主義国家として初めての先進国になるのか? 換言すれば、中国人は、政治的自由が与えられない初めての先進国国民となるのか? そのあたりは、そもそも先進国とは何ぞやという議論になっていくので、何とも言えない。

:だが長年、中国を定点観測している私から見て、中国人の意識形態が、この10年で飛躍的に向上したのは事実だ。昨年は、推定で延べ約1億4000万人も海外旅行(香港・マカオ・台湾を含む)に出ているのだから(文化観光部は上半期で7131万人と発表している)、中国人はもはや「井の中の蛙」ではない。

■国家博物館にできた長蛇の列

元旦の早朝、天安門広場に出かけた。気温マイナス12度で、立っていられないほど寒かった。

:日本では、初日の出は全国津々浦々で拝んでいるが、中国では、特に北京では、天安門広場に限る。それは、初日の出と「五星紅旗(国旗)掲揚式」が、ワンセットになっているからだ。

:7時36分、100万人を収容できる天安門広場の故宮側で、人民解放軍の精鋭部隊が、巨大な国旗を空に放ち、国歌演奏とともに旗を上げていった。

:この朝、広場に集まった約10万人もの「老百姓」(ラオバイシン=中国の庶民)たちが、2分7秒に及ぶ軍人たちの雄姿を拝みながら、「新年快楽、恭喜発財!」(新年おめでとう、儲かりますように)と願をかけたのだった。

:例年なら、広場に巨大な「五星紅旗」が靡けば、「老百姓」たちは三々五々帰っていく。だが、今年は少なからぬ人々が、そのまま広場東手の国家博物館に長い列を作った。彼らのお目当ては、開催中の大型展覧会「偉大な変革――祝福改革開放40周年」の参観だった。

:この中国を代表する博物館は、習近平主席と縁が深い。もともとは中国歴史博物館と言って、中国の悠久の歴史文物を展示する博物館だった。それを国家副主席時代の習近平が、大々的にリニューアルさせて、2011年3月に国家博物館としてオープンした。

:私は、リニューアル後に足を運んで、以前とはまるで異なる博物館に様変わりしてしまったことに驚いたものだ。

:具体的には、北京原人の時代から中国共産党ができるまでの歴史は、すべて「古代」として地下に押し込んでしまった。代わりに1階のメインスペースを「偉大なる中国共産党の歴史」の展示にしてしまったのだ。

:とはいっても、悠久の中国史に比せば共産党の歴史など100年にも満たないので、「毛沢東の山上の垂訓」などの革命画を多数展示することで、均衡を保っている。

:そんな巨大な国家博物館を、昨年11月13日から今年3月20日まで、ほぼ全館を、改革開放40周年の記念展覧に臨時改装してしまったのだ。展覧会初日には、習近平主席も、共産党の「トップ7」(外遊中の李克強首相を除く)プラス王岐山副主席を引き連れて、観覧に訪れた。

:そこでも習主席は長い訓辞を垂れたが、要は、「改革開放は共産党の堅強な指導のもとで達成されたものであり、われわれも新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導を堅持し、中国の特色ある社会主義に美しい明日をもたらすようにするのだ」という内容だった

:先月のこのコラム(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59138)で記したように、1978年12月18日から22日まで開かれた中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で、鄧小平が中心となり、改革開放政策を採択した。それまでの文化大革命の極左路線を修正したことで、中国の「奇跡の経済成長」が始まったのだ。

:中国は昨年末から、国を挙げて「改革開放40周年」を盛り上げている。今回、北京へ行ってテレビをつけると、どのチャンネルでも「改革開放40周年記念ドラマ」を放映していた。合計で何百本、この手のドラマを撮ったのかは不明だが、どれも内容は大同小異で、貧しかった家庭や職場の生活が、40年で激変していく様を描いている。

:それらを見ていると、確かに昔の風景や生活は懐かしいし、右肩上がりのストーリーというのは、胸がスカッとするものだ。というわけで、中国経済が急速に下降局面に向かっている中で、習近平政権としては、格好の宣伝材料にしているのである。

■あるエリート銀行員の嘆き

極寒の中、私も「老百姓」に混じって、約1時間半も長蛇の列に並んだ。 その間、彼らの様子を観察していたが、以前に較べて、着ているものが格段によくなった。一昔前まで、近くに寄ると、ひと冬洗わないオーバーの臭いが、必ずプーンと鼻を突いてきたものだが、いまは3割くらいまで臭う確率が減った。

:それどころか、いま北京の若者たちの間で最も流行しているのは、なんと、カナダグースである。

:「北京の原宿」こと三里屯に、カナダグースの旗艦店が、12月29日にオープンした。本来なら、15日にオープンし、カナダの観光大臣も訪中予定だったが、例の華為技術(ファーウェイ)孟晩舟副会長逮捕事件で中国とカナダの関係が悪化したため、延期したのだ(店側は工事のためと説明している)。

:私もこの店を訪れてみたが、「人山人海」(黒山の人だかり)とは、まさにこのことである。いまの中国では、服はネット通販で買うという習慣が定着しているので、三里屯のファッションブランドは、ユニクロも含めて苦戦を強いられているのだが、カナダグースだけは例外だった。一番人気のオーバージャケットは、8200元(約13万円)もするというのに、飛ぶように売れていた。 「九〇後」(ジウリンホウ=1990年代生まれ)や「九五後」(ジウウーホウ=1995年~1999年生まれ)と呼ばれる若者たちにとっては、華為問題などどうでもよいのだ。親の世代は、「熱心にカネを貯める世代」だったが、彼らは、「熱心にカネを使う世代」なのである。

:国家博物館の脇で長蛇の列を作っているうちに、前方に立つ若い地元カップルと、すっかり打ち解けた。青年はエリート銀行員(25歳)、女性は大学院生(23歳)だという。彼にいまの景気について聞くと、眉を顰めて答えた。

:「景気は悪いなんていうものではありません。私の支店では、取引している約130社のうち、約50社が昨年、経営危機に陥りました。われわれは、中小零細企業に貸し渋りや貸し剥がしをしていると非難されますが、経営危機に陥りそうな企業に、どうして融資しますか? いま銀行員の間で流行っている言葉があります。『2019年の中国経済は、金融危機後の10年で最悪の年になるだろう。かつ、今後10年で最良の年になるだろう』」

:彼はそう言って、青年に似合わぬシニカルな薄笑いを浮かべた。やはり米国との貿易戦争が、中国経済に暗い影を落としているのである。

:この銀行員の青年は、もう一つ、銀行員の間で出回っているという「2019年に守るべき10ヵ条」を教えてくれた。

1. 現金、美金(アメリカドル)、黄金の「三金」を大事にしろ

2. 辞職するな、創業するな、投資するな

3. 日常の消費に回帰し、大きな買い物をするな

4. 身体を鍛えて、病気にならないようにしろ

5. スマホのサラ金には手を出すな

6. 感情を抑制し、配偶者や職場の上司とケンカするな

7. 人混みには近寄るな

8. マイホームを買うな、売るな

9. 株に手を出すな

10. 外食を控えて自炊せよ

:「要は、これからやってくる長期不況時代に備えて、守りに入れということです。私の親や先輩の時代は、右肩上がりしか知らないイケイケの時代を謳歌してきましたが、もうそんな華やかな時代は終わったということです」(同銀行員)

■習近平政権の景気浮揚策

たしかに、2018年の中国経済は、見るも悲惨な状況だった。

:上海総合指数(平均株価)は24%下落。11月の新規輸出実績は前年同期比47%。1月から11月の固定資産投資は5.9%と、過去20年で最低。消費の動向を示す新車販売台数も、1月から11月で前年同期比マイナス1.7%の2542万台で、通年でも1992年以来のマイナスとなった模様だ。

:消費動向を示すもう一つの指標であるマンション契約件数も、首都・北京でさえ前年比マイナス4.27%の4万2994軒だった。中国経済を牽引する「三頭馬車」と呼ばれる輸出・投資・消費とも振るわないのである。

:こうした事態を受けて、中国政府は元日から、個人所得税の大型減税を始めた。家賃、養育費、教育費、介護費、病気代について、所得税から一部控除するというものだ。さらに、月収3500元(約5万5200円)から始まっていた個人所得税の徴収を、月収5000元(約7万9000円)からに引き上げるという減免措置を、予定より3ヵ月前倒しして、昨年10月1日から実施している(個人所得税法実施条例25条)。

:中国では、改革開放初期の1980年に、個人所得税法を定めた。だが一般に所得税が始まったのは、1994年に個人所得税法実施条例が定まってからで、当時は月収850元(約1万3400円)以上が対象だった。

:以後、増税はあっても減税というのは、ほとんど前例がない。それだけに習近平政権は、「庶民のための減税措置」を、大々的にアピールしている。

:実際はどうなのかと、眼前の銀行員に聞いてみた。 「まあ、ないよりはマシという程度ですかね。例えば、私が住むマンションの大家は、『家賃控除を申請するなら、その分家賃を上げる』と、早くも言い出しています(中国の賃貸住宅は一年毎の契約が主流)。借主が家賃控除を申請すると、大家の税金負担が増えるシステムだからです」

:習近平政権はまた、企業に対する減税も視野に入れており、「GDPの1%の大型減税」への期待が高まっている。例えば、現行の法人税は税率が25%で、中国政府は年3.5兆元(約55兆円)の税収を得ているが、これを仮に20%に減税したら、7000億元(約11兆円)の景気浮揚策になるという。

:さらに期待がかかるのが、増値税(日本の消費税に相当)の減税だ。現行では、普通物品などに17%、農産品や水、天然ガスなどに11%、金融・サービス品などに6%の増値税が賦課されている。だが、これらを引き下げることによって、企業収益の回復が見込まれる。

:だが、そもそも論で言うなら、社会主義というのは、「税金のない国」だったはずだ。それが改革開放政策を進めるにつれ、1993年に憲法を改正し、「国家は社会主義市場経済を実行する」(第15条)と定めた。そこから中国は、資本主義国を凌駕する税金大国と化していったのだ。

■40年の中国の進歩

ようやく長蛇の列が、国家博物館の手荷物検査のところまで辿り着いた。実は地下鉄の出口、列の入口に次ぐ3度目の検査で、今度は本格的にカバンや着ている服などをまさぐられ、ペンと目薬を没収されてしまった。ペンは武器になり、液体は爆発物になるリスクがあるのだとか。

:建物の正門をくぐると、「偉大的変革」(偉大な変革)という黄色の5文字が巨大な紅いパネルに書かれていて、度肝を抜く。

:すっかり並び疲れた「老百姓」たちは、5文字をバックにして、記念撮影に余念がない。ちなみにその左右の標語は、「習近平同志を核心とする党中央の周囲に緊密に団結しよう」(左側)、「新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利を奪取しよう」(右側)となっていた。

:巨大な博物館の館内には、多くの「老百姓」が入っていた。大別すると、第一に、昔を懐かしむ老夫婦や元職場の退職組、第二に、子供に教えようとする教育熱心な親子連れ、第三に、共産党の教えに比較的忠実な国有企業などの若手社員やカップル、という人々が多いように見受けられた。

:展示の内容は、国家博物館のHPでも見られるので、興味のある方は開けてみてほしい。

:展示は、第一展区「偉大な変革」、第二展区「壮美な章篇」、第三展区「重要な選択」、第四展区「歴史の巨変」、第五展区「大国の気象」、第六展区「未来に向かって」となっていた。順に、鄧小平時代、江沢民時代、胡錦濤時代、習近平時代の中国の発展を、多くの文物や資料、統計などをもとに振り返る展示だ。

:私は、どこぞやの地方の団体の後ろにくっつき、女性の案内員のマイクの声を聞きながら回った。GDP225倍、貿易額1350倍、都市部住民の収入106倍……。たしかに、大したものだ。

:40年前からの家庭内の様子や、着ていた服なども展示してあったが、本当に中国人の生活は、別の国の人のようになった。これを見ると、まあいまは多少、不景気だが、昔に較べればマシだわと思えてしまう。

:ただ一つ気になったのは、後半からは習近平政権が、いかに改革開放政策を継承して飛躍的な発展を遂げさせたかに力点が置かれていたことだった。そもそも習近平主席のパネル写真だけが巨大なのだ。

:つまり一通り見終わると、40年の中国の進歩とともに、習近平政権の正統性をも再認識するような展示になっているのだ。

:国内の経済発展ばかりか、宇宙開発、海底開発、軍事増強……改革開放41年目の2019年、中国は未知なる船出に出ようとしている。それがアメリカとの「新冷戦」なのか、2大国共栄共存の時代なのかは、まだ見通せない。

:少なくとも、中国は先進国でもなく発展途上国でもなく、独特の「21世紀の実験国家」のような気がする。

≫(現代ビジネス:国際・近藤大介)

≪ 中国は5年以内に"隠れ不良債権"で壊れる

バブル崩壊が起きる可能性は40%

世界第2位の経済大国として米国に迫りつつある中国。だが、そこには「罠」がある。日本総研の関辰一副主任研究員は「中国の公式統計は信憑性に欠ける。推計では公式統計の約10倍の潜在的な不良債権があり、5年以内に金融危機が発生する可能性が40%ほどある」と指摘する。中国の公式統計に潜む「3つの問題点」とは――。

■不良債権の推計額は公式統計の約10倍

:金融は各種の経済活動を下支えする社会インフラであるがゆえに、容易に経済と社会の危機を誘発する導火線にもなる。経済成長を続け、GDPでは日本を抜き去り、米国に迫る中国経済の「罠」とは、水面下で金融リスクが大きく高まったことである。金融リスクの核心が不良債権問題であるため、その実態に迫った。後述するように中国の公式統計は信頼性に欠けると思われる点がいくつもあるからだ。

:中国の不良債権の実態を知るために、筆者は中国上場企業2000社余りの財務データを基に、中国の潜在的な不良債権の規模を推計した。結論を先に述べれば、推計額は公式の不良債権残高統計の約10倍となった。中国の不良債権問題は深刻であり、何らかのきっかけで金融危機が発生する可能性は払拭できない。

:不良債権とは、一般的に、金融機関にとって約定どおりの返済や利息支払いが受けられなくなった債権、あるいはそれに類する債権を指す。中国では、金融機関がリスクを軽視した融資審査のもと、過剰な融資を行ってきた。利息の支払い余力が不十分な企業に対しても、追加で資金を貸し続けているケースも多い。その結果、金融機関は巨額な不良債権を抱えるようになったとみられる。

■公式統計に潜む3つの問題点

:しかし、中国の不良債権の実態は不透明だ。公式統計に実態が十分に反映されていない。銀行業監督管理委員会(銀監会)の公式統計によると、2015年末の商業銀行の不良債権比率は1.7%、不良債権残高は1兆2744億元(1元=約16円)にとどまる。公式統計の問題点は、大きく3つ挙げられる。

:第1に、金融機関が「借新還旧」「降低不良貸款認定標準」のような手法によって、本来不良債権として計上すべき貸出債権を、問題のない債権とみなすケースが存在している。借新還旧とは、企業が新たに銀行から借り入れることによって古い借入を返済すること、いわゆるロールオーバーのことである。降低不良貸款認定標準とは、不良債権の認定基準を引き下げるということだが、言語道断と思われるこうした方法がまかり通っている。

:第2に、オフバランス与信(金融機関のバランスシートに載らない与信)、いわゆるシャドーバンキングが公式統計の対象から漏れている。一般的にシャドーバンキングは、銀行融資以外のルートで資金を融通する信用仲介機能である。その規模が歯止めなく膨張し、銀行自身も深くかかわっているために、システミック・リスクを引き起こしかねない。ここでは、「銀行理財商品」と「委託融資」、「信託融資」の3つをシャドーバンキングとして扱う。

:銀行理財商品とは、銀行が個人や企業向けに販売するリスクの高い金融商品の一つであり、預金よりも高利回りが期待できるため、人気が高い。政府が不動産や石炭など過剰生産が問題となっているセクターに対して融資規制を強めると、銀行はこれらのセクター向けの融資を縮小する代わりに、銀行理財商品で資金を集め、オフバランス(簿外取引)勘定を通じてこれらのセクターに資金を融通した。結果的に、銀行は自らのバランスシート上の融資資産を、銀行理財商品の投資家に移転してきた。

:問題は、銀行が理財商品に対して「暗黙の保証」を与えていることだ。本来であれば、銀行理財商品がデフォルトすると投資家に損失が生じる。しかし、実際には銀行が投資家に対して損失補てんを行っている。もし、何かしらのショックによって景気が大きく悪化し、銀行理財商品のデフォルトが多発すると、それを多く扱ってきた銀行ほど、経営が悪化することになる。

:企業から企業への融資を、銀行が仲介している :委託融資は、銀行を仲介役として企業が他の企業へ貸し付けを行うことであり、本来であれば企業が融資条件を決めて銀行に委託するものの、実態的には銀行が貸付先や用途、金額、金利などを決める。このように、委託融資も実質的には融資資産を銀行のバランスシートから企業のバランスシートに移転するものである。

:銀行が融資資産を信託会社のバランスシートに移すなか、信託融資も急拡大してきた。3つのいずれの形態も、銀行自身が深く関わっているだけに、それらによって仲介された資金の返済が滞ると、銀行に損失が発生する可能性が高い。

:第3に、当局が金融機関に不良債権の認定基準を守らせ、十分な監督責任を果たしているか疑問である。2017年まで、銀行の監督管理を担う機関は、中国人民銀行と銀監会であった。金融機関は銀監会に対して、定期的に不良債権額などの経営状況を報告することになっていた。必要に応じて、銀監会は金融機関に対してより詳細な検査を行うことになっていた。

:もし、この仕組みがきちんと機能していれば、不良債権比率の公式統計はより高い数字になっていたとみられる。中国において、金融監督当局と金融機関の距離感は、往々にして近くなりすぎる。なお、2018年3月には、金融監督の強化をねらいに、銀監会は保険監督管理委員会と合併した。さらに、現行の体制では十分にリスク・コントロールできないという認識のもと、金融安定発展委員会が新設された。

:すなわち、銀行の不良債権の認定基準が緩くなれば、公式の不良債権比率は低下する。また、銀行の不良債権がシャドーバンキングに移し替えられても同じだ。

■2327社のうち223社が「潜在的に危険な企業」

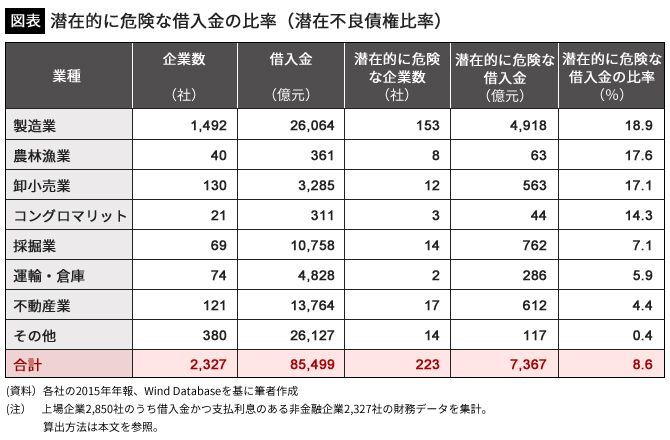

:そこで以下では、本業で稼ぎだすキャッシュを意味する営業キャッシュフローによって支払利息を賄えるかどうかを基準に、独自に「潜在不良債権比率」を推計した。まず、全上場企業の社数は、筆者の集計作業がまとまった2016年5月17日時点で2850社であった。全企業の2015年の財務データを整理すると、借入金および支払利息のある上場非金融企業は2327社であり、この2327社の借入金合計は8兆5499億元であった。

:次に、安全な企業と「潜在的に危険な企業」に仕分けした。その際、1年間の広義の営業キャッシュフローであるEBITDA(利払い前・税引き前・償却前利益)が、同年の支払利息を下回る企業を潜在的に危険な企業と定義すると、2327社のうち223社が「潜在的に危険な企業」に分類された。

:この223社の借入金が返済能力面からみた「潜在的に危険な借入金」であり、合計すると7367億元となった。最後に、2327社の借入金総額に対する比率を「潜在不良債権比率」として算出した。結果をみると、2015年末の潜在不良債権比率は8.6%と、公式統計の5倍にのぼる高水準であった(図表)。

■不良債権額は名目GDPの18.5%にも相当する

:続いて、8.6%と試算された潜在不良債権比率を使って、金融機関全体の不良債権額を推計する。公式統計の不良債権額は商業銀行のオンバランスの与信(バランスシート上に掲載されている与信)だけを対象にしたものであるが、推計では金融機関の経営破綻リスクを探るため、オフバランス与信も含めた不良債権額の試算を行った。

:まず、オンバランスの与信について、公式統計では2015年末の不良債権残高1兆2744億元、不良債権比率1.7%であり、ここから推計される2015年末の銀行融資残高は75兆元前後である。一方、中国人民銀行の「社会融資規模存量統計数据報告」によると、2015年末の人民元建て融資と外貨建て融資の合計残高は95.8兆元である。ここでは、よりカバー範囲の広い95.8兆元をオンバランスの与信残高とする。

:次に、オフバランスの与信だ。中央国債登記結算有限責任公司によると2015年末の銀行理財商品は23.5兆元、中国人民銀行によると委託融資残高は同10.9兆元、中国信託業協会によると信託業の資産管理規模は同14.7兆元である。したがって、2015年末のシャドーバンキングの規模は、これらの合計である49.1兆元という大きさになる。

:実際には、銀行のオフバランスの与信の方が回収不能となるリスクが高いとみられるものの、ここでは単純にオンバランスとオフバランスを合わせた与信総額144.9(=95.8+49.1)兆元のうち8.6%が不良債権と仮定すれば、中国の金融機関の抱える潜在的な不良債権残高は12.5兆元となる。これは、公式統計の10倍の金額であり、名目GDPの18.5%にも相当する。

■バブル崩壊が起きる可能性は40%

:では、中国経済がハードランディングする可能性はどの程度か。潜在的な不良債権が多い背景には、近年の与信急拡大がある。2011年から16年にかけて銀行融資残高の対GDP比は112%から143%へと5年間で31ポイントも高まった。銀行のオフバランスの与信拡大を加えれば、この数字はさらに高まる。

:これまでの先行研究で、与信の拡大ペースが経済規模に対して速すぎると、金融危機に陥りやすいことがわかっている。IMFの研究によると、これまで全世界において過去5年間で総与信の対GDP比が30%ポイント以上高まった国はのべ42カ国あった。その内18カ国が5年以内に金融危機を伴うハードランディングに陥ったという。

:つまり、中国と同等の与信膨張がみられた42カ国のうち、18カ国、割合にして43%の国で金融危機が発生した。したがって、筆者は中国で5年以内にバブル崩壊による景気失速がみられる可能性は40%と見ている。

:もし、うわさや一部の金融機関の破綻が取り付け騒ぎなどによって連鎖しだすと、金融危機が発生しかねない。実際、近年には債務超過に陥る中小金融機関が出現し、取り付け騒ぎも複数回発生した。そうした状況下では、銀行間の資金の貸し借りがスムーズになされない状況が発生することで、銀行から企業への貸し出しも滞るようになり、やがて企業間での買掛金や売掛金による仕入れや出荷も、相互不信が強まるなかで減少する恐れがある。

:以上、検証してきたように、不良債権の実態は公式統計を大きく上回るとみられるだけに、何らかのきっかけで金融危機が発生するリスクは払拭できない。歪んだ金融システムを改めない限り、いずれ不良債権問題が中国経済の持続的な成長のボトルネックになると懸念される。

:もし中国で金融危機が発生すれば、経済成長率が現在の6~7%から3%台に低下し、労働需要が大きく減少する恐れがある。例年、中国では農村部から都市部に1000~2000万人流入するが、その受け皿がなくなってしまう。そればかりでなく、雇用調整の動きが農村から都市に流入する農村戸籍者ばかりでなく都市戸籍者(同じ中国でも戸籍は都市と農村の2種類に分かれる)に及ぶことも避けられない。数百万人規模の大失業の発生は、1949年から続いてきた共産党による一党独裁の政治体制を崩壊させる可能性すらある。

* 関辰一(せき・しんいち)

日本総合研究所副主任研究員。1981年中国・上海市生まれ。91年に来日し、家族と共に日本国籍を取得。2004年早稲田大学政治経済学部卒業、06年早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。野村證券金融経済研究所などを経て、08年日本総合研究所研究員。15年から現職。18年拓殖大学博士(国際開発)。専門は中国経済・金融。「社債市場からみた中国のモラルハザード問題」日本総合研究所『環太平洋ビジネス情報RIM』2017 Vol.17 No.64など論文多数。

≫(PRESIDENT Oline)

|

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く (新潮文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 新潮社 |

|

梅原猛の仏教の授業 法然・親鸞・一遍 (PHP文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| PHP研究所 |

|

暇と退屈の倫理学 増補新版 (homo Viator) |

| クリエーター情報なし | |

| 太田出版 |

●日米同盟基軸の国家では、本来の民主主義は無理である

外遊の安倍か、外交の安倍かという話題で、大学の同窓会で盛り上がったが、7対3で「外遊の安倍」が勝利した。問題は、安倍が外遊をし過ぎるために出てきた話題なのだが、結論は、どういう訳か、国内にいたくない事情でもあるのだろう、というのが結論だが、その理由については、確率の高い答えはなかった。

都市伝説的な話としては、潰瘍性大腸炎の治療を行うためではないかと、尤もらしい解説があったが、国内で投薬可能なメサラジンを内服か直腸に直接投与することは可能なので、あれほど頻繁に外遊する理由にはならない。

ただ、この病気の発症は日本人に比べ欧米人に多いので、高度な治療が受けられる可能性は否定できない。しかし、外遊中は番記者も随行するので、かなり困難。やはり、国内のスポーツジムでの治療が専らだろうという結論になった。

都市伝説としては、昭恵夫人が、大麻系のサプリ“CBDサプリ”を常用しているので、夫人が、ときおりガッツリ大麻が吸いたいと駄々をこねるので、森永製菓令嬢の我がままを、夫の晋三さんが聞いてあげている、というものだが、これも頻繁な外遊の理由とは断定しがたい。

結局、「外交の安倍」を演出するためには、嫌でも海外に出向いて、各国首脳を握手をしている映像をメディアを通じて流し、話のつじつまを合わせているのだろう。そこで、受入れ国探しが外務省の最大のミッションになっているというのが正しいようだ。

先進諸国に関しては、受け入れて頂く立場なので、相手国の首脳が暇なときに合わせるので、結構無理な日程が組まれている。それに対し、後進国や発展途上国への訪問は、支援金という鼻薬が有効なので、ふんぞり返ってファンファンな外遊を愉しんでいるらしい。

そこでだ、外遊ではなく、外交の方は如何なっている、という評価は、ナプキンに書きこみ投票した結果、0点が5票、−50点が2票、50点が2票、60点が1票だった。

0点や−50点の人々は、米国との外交は言われっぱなし、中国には見下され、韓国からは喧嘩を売られ、北朝鮮からは蚊帳の外に追い出され、拉致解決は、私の政権で、とは程遠いものになっている。

本人は、私は言ったおぼえがない、と触った触らない、の押し問答になっている。ロシアとの領土交渉も、プーチン・ペースで運んでおり、最高でも、最低でも二島返還で平和条約だ。場合によると、主権の帰属は日ロ共同主権等という奇妙なものになることも想定できる状況なので、状況から評価に値しない。

今年6月のG20開催にしても、8月アフリカ開発会議(TICAD)にしても、多くの面でセレモニー化しているのが現状なので、NHKのテレビ映像に、安倍首相が大きく取り上げられる機会が増えるだけで、外遊とは異なる意味で、無駄な歳出だ。筆者は無難に0点の評価だったが、60点評価哲学者の意見が面白く有益だった。

彼が言うには、「日米同盟」という基軸がある限り、日本の外交というものは、後進国外交なら、ある程度のお目こぼしがあるだろうが、先進諸国や発展途上国との外交は、「日米同盟」の範囲においてと云う条件のある外交だから、誰がやっても大差ない。自民党じゃなく、立憲民主党がやっても、大きく変わるものではないので、日本の政治を評価する場合、外交や安全保障分野は、政治の枠の外に置くべきだと主張していた。

たしかに、彼の言う通りだ。大胆に解釈してしまうと、内政も、「日米同盟」が基軸で組み立てられるため、アメリカ同様のグローバリズムにうつつを抜かし、一億総中流だった経済大国ジャパンを、プラザ合意で中流国に貶められ、最近のわが国の展望は、3流国家になるとみられている。同盟国アメリカ様の命令通りに生きてきたのに、そりゃないわけだが、戦後の歴史が、そのようにさせてしまったのだから、アメリカの誰に抗議していいか判らない。

考えてみると、戦後日本の民主主義の歴史というものは、「日米同盟」に準拠するかたちでだけ成立していたわけだから、相当狭いレンジにおける民主主義だったことが、今にして初めて悟るわけである。このような歪んだ民主主義は、時には有利に作用したが、平均すると、本来の民主主義、“民主主義の結果を引き受ける責任”の精神が欠落していたように思える。宮台風に言えば、任せてブーたれるだけの日本人、と云うことになる。

しかし、このような現象に気づくまで、日本では、それなりに民主主義や国民主権は、それなりに機能していると思っていたのだが、安倍政権が登場してくれたおかげで、まったく機能していない事実を突きつけられている。投票率も国政選挙でも50%前後で、国民の半数が参加しない民主主義が続いている。ただ、棄権する人々に対し、国民の義務と権利を同時に捨てている愚か者、といった批判をするのは筋違いに思えてきた。

どうせ、日米同盟基軸で動くわけで、アメリカの意のままにしか動かないのが、我が国の政治なのだから、投票しても、それほどの意味はない。極論を言えば、「日米同盟」からの脱退、自主独立とでも主張する政党が出てきた場合に、それは、それ相当に考えなければならないが、「日米同盟」枠内なら、折角の日曜日の貴重な時間を潰す必要はない。その上、アメリカから、ある程度距離を置こうとする政権は数少ないが実現した。しかし、それら政権は、ことごとく、アメリカの手を煩わすことなく、官僚や検察によって潰されている。

こういう側面で、学習機能が働くことは良いことではないが、責められない。原発政策がやめられないのも、アメリカが、原発技術を継承させる役割を日本に命じたからである。辺野古新基地建設も、アメリカが命じた形になっているミッションだから、合理的検証など無関係に、“アメリカに逆らう奴は許さない”と云う呆れた論法で進んでいる。

市場原理主義の流れも、やはり、アメリカが求めた流れだ。この点だけは、多少の希望がない訳ではない。トランプの本音は判らないが、少なくとも市場原理主義ではない。市場権威主義的で、独り勝ちしたいというあけすけな政権だ。今までの、アメリカ搦め手統治よりは、判りやすくて面白い。

本来なら、この後で、中国に対抗するアメリカという、昔の東西冷戦構造が再現すれば云々の話になるが、それは、明日、続きとして語ってみよう。

≪ 次の扉へ 日本外交の構想力 国際協調を先導できるか

今年は日本を舞台に外交が目まぐるしく動く。 6月に大阪で主要20カ国・地域(G20)首脳会議、8月に横浜でアフリカ開発会議(TICAD)があり、10月には新天皇の「即位の礼」に伴う首脳外交などが控える。

国際的な政治や経済の課題に解決策を示し、途上国への支援をうたう。新時代を迎えて晴れやかな日本の姿を世界に披露する機会にもなろう。

しかし、米国、中国、ロシアなど大国相手に利害を調整するのは容易ではない。大国によるアフリカへの投資競争は過熱するいっぽうだ。

複雑に国益が絡む外交で成果を出し、日本の評価を高める戦略を構築するにはどうすればいいか。日本外交の構想力が問われる1年になる。

深まる同盟のジレンマ

「自由で開かれた、包摂的かつ持続可能な未来社会の実現を推進したい」。先月のG20首脳会議の閉会にあたり、次のG20議長国として安倍晋三首相が掲げた目標である。

裏返せば、「保護され閉ざされた、排外的かつ持続不可能な現代社会の現実」が横たわる。

次々と思い浮かぶ。保護貿易主義、権威主義的な政治、移民や難民の排除、地球環境の劣化……。いずれも出口は見えない。

中でも、世界に多大な影響を与える米中関係の行方は、今年最大の焦点だろう。貿易戦争の着地点は見通せず、サイバー攻撃も絡むハイテク覇権争いは長期化が避けられない。

日本外交の基本は日米同盟と国際協調だ。だが、足元は危うい。問題は、米中対立により日米同盟のジレンマが深まっている現実である。

「米国第一」を掲げるトランプ米大統領は貿易赤字削減を目的に中国だけでなく日本にも矛先を向ける。鉄鋼などに制裁関税を課し、本格的な貿易交渉に引き込んだ。

米国の軍事的優位を脅かすと対中強硬姿勢を示しつつ、日本には高額兵器の購入を次々と迫る。防衛費は5年連続で過去最大になる。

日本は、軍事的に中国に強い姿勢をとる米国を支持する一方で、貿易問題では米国と対立するという引き裂かれた状況に置かれている。

北朝鮮の核・ミサイル、中国の海洋進出など日本周辺の厳しい軍事情勢を踏まえれば、米国への軍事的な依存が深まることは否定しない。

それでも日本の安全を「人質」のように取られて、言われるままに防衛装備品を調達するのであれば、健全な同盟関係とは言えないだろう。

トランプ米大統領は同盟を国益ではなく負担と考えている--。こうした論評は以前から日米両政府内にあったが、同盟重視のマティス国防長官辞任を機に再燃している。

次期国防長官に強硬派が就けば北朝鮮情勢が再び緊張するのでは、という不安も出よう。そうなれば、東アジアの安定は遠のく。

トランプ政権下の日米関係は不安定にならざるを得ない。同盟を基軸としつつ、対米一辺倒から抜け出すことが、日本外交の新たな展開力を生み出すのではないか。

米中露とのバランスを

中国はやがて経済規模で米国を追い抜き、軍事でも米国と競う時代が訪れる。日本が軍事力で対抗するには限界がある。むしろ外交による日中関係の安定を優先すべきだろう。

「競争から協調へ」と訴えて中国との関係改善を進める安倍政権の姿勢は評価できよう。経済分野での連携をてこに協力の道を探るべきだ。

その際、日中衝突を回避するとともに、日本が米、オーストラリア、インドと進める「自由で開かれたインド太平洋」構想を対決の枠組みにしないよう留意する必要がある。

安倍首相はロシアとの平和条約締結に強い意欲を示す。北方領土問題を解決して日露関係を強化すれば中国に対するバランス装置にもなる。だが、安易な妥協は、日露接近を懸念する米国の不信を招く。

競い合う大国がそれぞれ同盟を形成する際、「第三国はより強い国を選ぶ」という「バンドワゴン」の力学が働く。国際社会で米国の地位が低下し、中露が台頭する中、途上国への目配りは欠かせない。

アフリカには日米中からの投資が集中する。日本には近代的なインフラ、質の高いサービスなどのノウハウがある。だが、覇権争いに映れば地域に分断をもたらすだけだ。

他にも核軍縮など世界の多くの課題は多国間の協力なくして解決できない。安定した秩序構築に向け国際協調を主導してほしい。

≫(毎日新聞2019.1.6付社説)

|

方法序説 (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

社会契約論 (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

ソクラテスの弁明・クリトン (岩波文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

在日米軍 変貌する日米安保体制 (岩波新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

岸信介―権勢の政治家 (岩波新書 新赤版 (368)) |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

|

『沖縄と本土』いま、立ち止まって考える 辺野古移設・日米安保・民主主義 |

| クリエーター情報なし | |

| 朝日新聞出版 |

●岸・安倍の確信犯的悪行 本土だけ、自分達だけのエゴ

沖縄の県民投票が揺れている。県民の投票権を奪うことは、憲法に違反する。下位の法律・地方自治法の一文を楯に、市長や市議会が、当該市民の、県民としての権利を侵害することはあってはならない。が、しかし、わが国では、公衆の面前で自民党という与党が、憲法違反を推奨している。

沖縄市、宜野湾市、宮古島市、石垣市、うるま市の5市は、当然のことだが、自民党が議会で多数を占めているわけだが、自民党系国会議員から、蓋然性のある自民党指示書らしきものが出ており、幹事長か官房長官筋からの命令があったことを疑わせる。

まぁ、対沖縄県に対して、おとなしく言うことを聞けば小遣いを与え、首を横に振ろうものなら、地獄の果てまでも追詰めようとする日本政府の姿勢には、ほとほと呆れかえる。ただ、これを安倍政権だから、汚い手を使う、とばかりも言えない点が問題だ。旧民主党時代でも、似たような答えを出したかもしれないと云う悩みだ。日米安保体制においては同じような光景が見られることは、想像に難くない。

もしかすると、ホワイトハウス直訴の署名活動が、トランプ大統領の目に留まり、「シンゾウ、辺野古基地建設は順調だと言ったじゃないか」ホワイトハウスから詰問されたのではないのだろうか。この方向性は同時進行だったので、どちらが先とは言えないので、署名活動の所為ではないだろうが、安倍政権としてみれば、県民投票が100%実施され、沖縄県民投票で、知事選同様の惨敗を喫すると、トランプへの言い訳がなくなる可能性があることになる。

ということは、この沖縄県民投票は、アメリカも非常に重視していると云う事実が見えてくる。最近は、自然保護団体の力も強くなっているだけに、知事選以上の大差で、辺野古新基地反対が鮮明になった場合、辺野古基地への海兵隊移転は白紙から見直すと、アメリカが考えだすきっかけになることもある。特に、台湾有事、南沙諸島有事など、沖縄基地の重要性が高まっているだけに、沖縄県民から拒否される米軍基地の存在は、軍事的には脅威の一つになるだろう。さらに深読みをすれば、対韓問題で、トランプの気を引きたい下卑た意識があるかもしれない。

つまり、岸信介が流れを作った、沖縄を米軍基地の島、日本本土の防波堤という構想(日米安保)に齟齬が生まれることになる。アメリカが、日本の米軍基地を縮小しないとなれば、沖縄に70%集中させている基地を、日本全土に分散しなければならなくなる。岸・安倍ラインにとって、日米安保体制、日米地位協定の基盤に亀裂が入ることになる。つまり、再び、本土における、基地反対運動が再燃することを意味する。結果的に、日米安保体制が日本人の興味の範囲に入ってくると云うことだ。今までは、見ざる聞かざる言わざる、で済んでいたが。

無論、現状の日本人の空気を読む限り、1955年の砂川闘争のようなことが起きる可能性は低そうだが、基地が来ることにより、自民党離れが起き、日米安保体制が脆弱になる危険は大いにある。三段論法風に、沖縄基地を本土分散化になった場合を考えたが、自民党にとっては悪夢だ。公明党は反対派に回らざるを得ず、自公長期政権が危うくなる。そう云う意味で、今回の沖縄県民投票は、日米安保の喫水線に位置している。ゆえに、安倍自民党は、県民投票を無効化しようと企んでいる。

以下、朝日の参考記事を載せておくが、どうも「投票権侵害」の国家賠償請求訴訟については、幾分、首を傾げる。それよりも、玉城知事は、早々に、県民すべてに投票用紙が配られる行政的手法の検討に着手して貰いた。いまどき、隣の市に車を飛ばすくらは朝めし前、沖縄の共同体であれば、相乗りで、ワイワイガヤガヤ隣町の投票所に行けるよう、是が非でも実行すべきだ。地方自治法に抵触する云々でビビってはいけない。県が、憲法違反を看過することはあってはならない。しかし、現状は厳しい。

玉城知事も、ぬるま湯論を語っている場合ではなかった。「県民の権利を守る、憲法を守る」、「県民の一部の皆さまには、遠方の投票所を用意せざるを得ない状況になりましたが、各戸に投票権を送付いたします」を早々に決意すべきだったが、5市の選挙管理委員会から有権者名簿の提出は、期待出来ない状況で頓挫したよようだ。安倍官邸の動きは早く、行政を熟知した悪代官に、またも邪魔をされた格好になる。つまり、沖縄県民が考えている以上に、米軍辺野古基地建設は安倍政権の死活問題になっているのだ。

正直、これほどまでに、辺野古新基地建設が、日本政治の核心的マターだと云う認識は、筆者自身薄かったのだが、安倍がトランプから、「シンゾウ、辺野古基地建設は順調か?」と、問われたという推測をしてみたが、実は、そこから、安倍は、鬼気迫る勢いで、遮二無二、土砂投入に突入した。もう、国民が唖然とするほど必死なのだ。国内最大で一強の大総理が、慌てふためき、嘘を並べ立てて、トランプ・ミッションの貫徹に向けて暴れ回っている。

そうなのだ、安倍を潰すには、辺野古を潰せばいい。辺野古を潰すには、県民の民意だ。7割での県民投票は、たしかに揶揄の元になる。しかし、7割住民の投票で7割が「反対」であれば、その結果は反対が7割という答えにもなる。不参加の賛否は、その当該市の議員の所属政党で案分するのだ。

無論、参考票という扱いだが、メディアの見出しには使える。つまり、7割の県民での県民投票で、70%の反対票があれば、沖縄県民の70%が辺野古基地に反対しているとホワイトハウスに届く。不参加自治体の案分表示はメディア上目立つわけで、海外メディアにとって格好のネタだ。海外メディアが報道すれば、トランプの目に留まる。どうも、推理小説のようにして、安倍政権は追詰めないとならないようだ。しかし、それにしても岸信介という政治家は悪魔だね。悪魔の孫は小悪魔か?小悪魔ってのは可愛いすぎるな、悪魔の亡霊ってところだろう。

≪辺野古投票、不参加の市を提訴へ 市民ら「投票権侵害」

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票(2月24日投開票)をめぐり、不参加を表明している5市の市民が16日、実施されなければそれぞれの市を相手取り、公務員の不法行為に対する国家賠償請求訴訟を起こすことを決めた。

県政与党の県議や5市の市議らが協議して決定。投開票日以降の提訴に向けて、原告を募り始めた。市長が実施しないと表明しているのは沖縄、うるま、宜野湾、宮古島、石垣の5市。実施されなかった場合、投票権を侵害され精神的苦痛を与えられたなどと訴えるという。

一方、県は16日、県民投票での選択肢を4択にするよう求めていたうるま市に対して、2択のまま変更しない考えを伝えた。投開票日についても「予定通り実施する」と回答した。(伊藤和行)

≫(朝日新聞デジタル)

≪沖縄県民投票、3割投票できぬ恐れ 任意投票所の模索も

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画で、名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票(2月14日告示、24日投開票)が混迷している。明確な県民の意思を示す機会だが、実施しない意向を表明する市長が相次ぎ、県内有権者の3割が投票できない事態に陥りかねない。告示まで1カ月を切る中、何が起こっているのか。

「現段階では執行できない」。うるま市の島袋(しまぶく)俊夫市長は15日、県に対し、選択肢が賛否いずれかを選ぶ2択のままでは県民投票を実施できない、と文書で伝えた。これにより、市長が不参加の意向を示した沖縄、宜野湾、宮古島、石垣の各市と合わせて、計5市で実施されない可能性が高まっている。

5市長が共通して挙げた理由は「市議会の判断の重さ」だ。いずれも保守系議員らが多数を占め、審議をやり直す再議にかけたが、関連予算が否決されたり、認められなかったりした。

地方自治法はこうした場合でも「市長は経費を支出することができる」と定めている。だが、普天間飛行場がある宜野湾市の松川(まつがわ)正則市長は「今後の市政運営では市議会との信頼関係は不可欠。その意に反して実施はいたしかねる」と述べた。

このほか「県民投票で移設反対が示されれば、普天間飛行場の固定化につながる」「知事選で移設反対が多数という民意は示されており、県民投票は予算の無駄遣いだ」などの理由も挙げられた。5市長は、いずれも辺野古移設を進める安倍政権に近く、玉城デニー知事と距離を置く立場だ。

また、沖縄を地盤とし、弁護士資格も持つ自民の宮崎政久衆院議員=比例九州ブロック=が、地方議員との勉強会で配ったとされる文書の存在も明らかになった。各市長が挙げたものと同じような理由を列挙したほか、「議員としては、県民投票の不適切さを訴えて、予算案を否決することに全力を尽くすべきである」などと呼びかける内容だ。

県幹部は5市長と個別に会い、投開票の事務は市町村の義務として、実施するよう要請。一部には地方自治法に基づく「勧告」もしているが、翻意した市長はいない。今後は同法で「必要な措置を講じなければならない」と定められた「是正の要求」をする方針だ。

だが、これも強制力はない。5市長のうちの一人は「状況が変わらなければ、同じ回答をするしかない」と話す。(伊藤和行) 不参加は「法制度の悪用」

県が、不参加を表明している市に参加を強制できないのは、地方分権が進められたことも要因の一つだ。

県レベルの住民投票の前例である1996年の沖縄県民投票では、県と市町村は上下関係にあり、全市町村で実施された。だがその後の地方自治法の改正で、県と市町村は上下関係から対等な関係になった。地方分権に詳しい新藤宗幸・千葉大名誉教授(行政学)は「2000年前後の地方分権改革の時には、今回のような事態は想定していなかっただろう」と話す。

ただ新藤さんは、県民投票の不参加は法制度の悪用だと指摘する。「地方自治法より上位規範である憲法は、国民の参政権を保障している。意思表示の機会を、首長や議会が奪うことは憲法上できない」 一方、憲法改正に関する国民投票では、市町村の投開票作業は「法定受託事務」と国民投票法に明記されている。総務省によると、自治体が参加しないことは考えられないという。(伊東聖) 危機感を強める県、意思固い5市長

「私自身も沖縄市民なので投票できない。そんなことがあっていいのだろうかと日々思っている」。玉城氏は14日夜、記者団に複雑な心中を吐露した。

5市長の不参加の意思は固く、県民投票の全県実施は極めて困難な状況だ。危機感を強めた県は、条例を改正して、投開票事務を代行することも検討した。しかし、5市の選挙管理委員会から有権者名簿の提出を受けられる保証はない。一部の市長が求める選択肢の見直しも「いったん譲歩し始めると、収拾がつかなくなる」(県政与党幹部)。

その結果、条例を改正せず、予定通り実施する方針を決めた。市町村が投票の入場券の発注など本格的な準備に入る時期で、判断の先送りも難しかった。県民投票は9万筆以上の県民の署名をもとに決まっただけに、中止もあり得ない。

玉城氏は「民意を示すことに大きな意義がある。全県実施をあきらめたわけではない」と強調する。これまで知事選などで何度民意を示しても、政権から無視されてきた経緯がある。

一方、条例制定を直接請求した市民団体は15日、うるま市の島袋市長に再考を求めた。また市民団体や5市の市民からは、条例改正を求める意見も出始めているほか、公務員の不法行為に対して起こす国家賠償請求訴訟の動きもある。

5市でせめて投票だけでもできるようにと、県政与党などが検討しているのが、有志による任意の投票所の設置だ。ただ正規の手続きではなく、結果は「参考値」にとどまる。

有権者の3割が参加できない事態が現実となれば、「県民投票と呼べるのか」という批判も予想される。昨年9月の知事選で「誰一人取り残さない政治」を掲げた玉城氏の求心力が低下する可能性もあり、難しいかじ取りを迫られている。

知事に近い県議は「投開票事務を拒否する首長の動きに対応できなかった県の調整不足は否めない。批判の矛先が知事や県政与党に向きかねない厳しい状況だ」と危機感を強める。

安倍政権は「全力で埋め立てを進める」(菅義偉官房長官)として辺野古沿岸部での土砂投入を続けている。最初の区域では2割程度が土砂で埋まった。玉城氏は、県民投票で多数の反対票を得て、政府に辺野古移設の見直しを求めたい考えだったが、この戦略にも影響しかねない。(山下龍一)

≫(朝日新聞デジタル)

≪沖縄「基地の島」化、岸信介氏の思惑 外交文書に一端

なぜ、沖縄に米軍基地が集中しているのか。1950年代、米国は本土に展開していた地上部隊を撤退させ、その一部を沖縄に移していく。現在の米軍基地固定化の「源流」ともいえる時代だ。当時の岸信介首相と米国の動きを、外交文書から読み解いた。

岸氏は57年6月、就任後初めて訪米。訪米前、首脳会談に向けたマッカーサー駐日米大使との予備会談で「10年後の沖縄返還」を求めた。72年の沖縄返還の15年前だ。外務省が12月に公開した関連文書からは、岸氏が沖縄をめぐる問題をどう考えていたかの一端がうかがえる。

訪米前、マッカーサー駐日米大使との会談に用意された資料には、沖縄返還への熱意が記されている。「米国が沖縄住民は本来の日本国民とは異なった特別の種族であるとみているならば、これは重大な誤り」

首脳会談後、ニューヨークで開いた「言論機関」との懇談では、こう語った。

「沖縄問題は日本本国における9千万の日本人の問題でもある」

「両者は切り離すことの出来ない一体関係にある」

一方、沖縄の米軍基地についてはこう語る。

「日本国民の大多数は沖縄の戦略的重要性を十分認識している」

米国が、沖縄を基地の島として使い続けることに積極的に同意することで、領土問題の解決につなげようとの意図がうかがえる。

外務省も、首脳会談前にまとめた文書「沖縄問題に関する対米方針案」で、返還によって「沖縄住民も同胞として祖国の防衛の念に徹し、基地に積極的協力することが可能となる」と記していた。

岸氏や外務省は、領土や安全保障の観点から沖縄をとらえていたが、その基地負担に言及した言葉は乏しかった。

◇

日米会談で、沖縄返還要求は明確に拒まれた。一方、成果とされたのが、日本本土に展開する米軍地上部隊の撤退合意だ。

この時代、米軍は全国各地に駐留し、拡張計画や事件事故への反発を招いていた。57年1月には群馬県の演習場で、薬莢(やっきょう)を拾っていた女性を米兵が射殺する「ジラード事件」が発生。米側は反米感情の高まりを恐れていた。

57年4月12日付「日米会談に対する米国政府の動向」には、米国務省職員が、ワシントンの日本大使館員に語った言葉が残されている。

「在日米軍基地に関連して起こっている情勢が沖縄に生ずることは極力避けねばならない」

沖縄でも53年に始まった「銃剣とブルドーザー」とよばれる土地接収に対し、「島ぐるみ」の抵抗運動がおこる。ただ、米国は経済的な締め付けも絡め、沈静化に成功しつつあった。

58年、日本の本土から米軍地上部隊は大半が退く。米国は、本土から地上部隊を撤退させて反米感情を抑えると同時に、米軍統治下で制御可能な沖縄に、地上部隊の一部を移す道を選んだ。本土の反米感情を抑えることで、親米岸政権を安定化させる狙いもあった。

琉球大講師の山本章子さん(日米関係史)は53~60年の米軍資料で部隊配置を調べてきた。米公文書では、富士山麓(さんろく)から沖縄への移駐などが記録され、海兵隊と陸軍の兵力数は56~60年で、本土は約3万5千人減、沖縄は9千人近くの増。その中で見つかっていなかったのが岸氏訪米後の本土から沖縄への移駐を、日本政府が認識していたかどうか。

今回の公開文書には、米国務省職員が外務省に伝えた内容があった。

「在日米軍のできる限りの撤収は原則として可能と思う。現在戦闘部隊は2分の1師団のみであるが、沖縄その他へ移駐が可能と思う」

日本政府の返答は書かれていない。山本さんは「部隊撤退は、政権の安定に好都合な一方、米国の日本防衛義務がない旧安保条約下、本土防衛への不安をもたらした」と指摘。「米国にとっての沖縄は制約なしに基地が使える島だが、日本にとっても、本土防衛の空白を埋める存在に位置づけられていった」と言う。

岸氏が訪米した57年。このころ沖縄では、辺野古集落の土地が接収され、米軍基地キャンプ・シュワブの建設が始まった。60年後。ここで「新たな基地建設」といわれる普天間飛行場の移設計画が進むことになる。(木村司) 野添文彬・沖縄国際大准教授(国際政治)の話

今回公開された外交文書からは、軍事的ではなく、政治的な理由で、沖縄に米軍基地が集中していった過程の一端がわかる。岸首相にとって沖縄は、憲法改正のための一段階である領土返還の対象だった。その返還要求によって米国側は警戒感を強めた。返還によって、本土の反基地運動が沖縄にも波及し、沖縄の基地の自由使用が難しくなるかもしれないからだ。1957年の岸訪米は、結果として、沖縄への基地集中と固定化を進めることになった。

一方、今日にもつながる日本政府の認識の限界や問題点も感じる。沖縄返還を要求しながら、本土から沖縄への米軍移駐を容認するという姿勢には、沖縄で基地負担を背負わされている住民の視点が欠けている。本土のために沖縄が基地負担を負わなければならないという不条理への地元の不満は当時も、今も続いている。

≫(朝日新聞デジタル)

|

「日米指揮権密約」の研究:自衛隊はなぜ、海外へ派兵されるのか (「戦後再発見」双書6) |

| クリエーター情報なし | |

| 創元社 |

|

検証・法治国家崩壊:砂川裁判と日米密約交渉 (「戦後再発見」双書3) |

| クリエーター情報なし | |

| 創元社 |

|

安倍政治 100のファクトチェック (集英社新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 集英社 |

|

誰にもわかるハイデガー: 文学部唯野教授・最終講義 |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

|

ツァラトゥストラかく語りき (河出文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

|

暇と退屈の倫理学 増補新版 (homo Viator) |

| クリエーター情報なし | |

| 太田出版 |

●鼻息荒い中国 狂い出した米国、その尻を舐める、あゝ日本

以下は、温厚なジャーナリスト・笠原敏彦氏の2019年の展望的コラムである。同氏は、敢えて我が国日本に触れないところがお利巧なのだが、当方のコラムでは、そうもいくまい(笑)。グローバリズムのバブル的ほころびが、各処に生じ、小さな風船は、既にいくつか破裂している。2019年は、中くらいの風船が幾つか破裂することは確実だ。

そして、2020年、安倍首相と小池百合子が晴れて“東京オリンピック・パラリンピック”の開会式で、どのような顔で望むのか、想像しただけでもおぞましい。いや、悲惨な顔で、望んでいる可能性も充分にある。千に一つくらいは、第32回東京オリンピックは再び幻のオリンピックになることもありそうな世界情勢だ。

個人的には、汚い金で「おもてなし」をしたのであれば、福島原発処理も「アン・アンダーコントロール」と云う状況なのだから、それはそれで、赤っ恥をかかずに済むと云う意味では、悪いことばかりではない。

現在の世界情勢の流れから考えると、中露韓が出場しないオリンピックなどという現実的悪夢までありそうだ。まぁ、このようなもの言いには、ニヒリズムな愉快犯的要素があるので、読み飛ばしていただいて結構だ。

さて、問題はここからだ。先進各国が、グローバリゼーションの潮流の中、累進課税、法人税の減税競争に突入し、相対的に、中間層の実質賃金を低下させ、戦後の自由主義経済で恩恵を受けていた多くの国民を、より底辺の所得住民に変貌させてきた。

市場原理主義とグローバリゼーションは、国境をなくし、資本利益の最大化を目指したわけだが、極めて自由すぎる競争原理なので、弱肉強食は節度なく進行し、階級闘争の様相を見せ始めた。

風変わりなドナルド・トランプが、本命と目されていたヒラリー・クリントンに勝利して、米国大統領になったという事実が、アメリカの変質を如実に表している。中間層の崩壊は、現状の社会システムの接続可能性へのコミットメントの必然性を失わせていた。

それに対して、そもそも米国の底辺で生活していた人々は、もうこれ以上生活が悪くならないなら、意味不明なナショナリズムに賭けてみようかと云うきぶんになったのだろう。彼らは、さして守るものが少ないので、面白い方が良いと云う心境なのだろう。

つまり、自由主義、民主主義を標榜して、覇権を握ったアメリカが、飼い犬に手を咬まれ、機能不全寸前に陥っている。

或る意味で、トランプ大統領は「反グローバル経済主義者」なのである。ただ、保護主義者と云うよりも、権威主義と云って良いのだろう。かなりの面で、彼はカーボーイを演じている。彼が商売人であることと、愉快犯的資質が複雑に交錯して、現在があると考えておいた方が良い。

考えぬ抜かれた独裁者ではないので、ターゲットが日替わりなので、米国にカーナビはなくった。それもこれも、資本利益の最大化を要求する金融資本の市場原理主義が米国から製造業を追い出したことに起因する。

それに対して、21世紀台頭著しいのが中国だ。グローバリゼーションの結果、中国は馬鹿にされながらも世界の製造業を引き受け、貧しさから、徐々に脱出し、後進国から、発展途上国になり、気がついてみたら、発展途上国と先進国の間にいながら、スケール的には大国的存在になってきた。

アメリカとの相対的比較において、中国は、アメリカと覇権を競う存在にまで登ってきている。まだ上り詰めたとは言えないが、成長度が落ちたとは謂えど、まだまだ成長を続けている。

こちらの国のリーダーは、無論、中国共産党の総書記である習近平で、任期なしと云うのだから、余程の革命でもない限り、「一帯一路」と云うビジョンは進捗してゆく。

アメリカは、傾きと混乱を招いているわけだから、徐々に、その差が縮まるとみるのが自然だ。

日米の識者は、中国の欠点を最大化し、長所を最小化する傾向があるので、彼らの言説は、多くは的外れだ。無論、彼らは世論に迎合的だから、日本人の忸怩たる気分を害さないような言説に努めるのである。

流石の安倍も、中国も詣でをしたわけだが、5%程度、親中の顔をしたまでで、経団連の票繋ぎくらいの気分だったのだろう。

つまり、95%の軸足はアメリカの上に乗っているわけだ。

それはそうだ、我が国のエリートの殆どが、米英の大学や博士課程、研究所で、親米の洗脳教育を受け、且つ諜報機関から緩やかに監視されているわけで、現在の地位を獲得し維持しているわけだから、口が曲がっても、筆者のような言説は言えないのである。

しかし、将来的見通しは、上述のように、米中の差が縮まってくるわけで、「中国では数年以内に革命が…」等と云うたわごとまで言い出すようでは、もう識者でもなんでもない。

そういう輩に限って、中国には一度も行ったことがないとか、香港に行ったなどと平気で嘯く輩が多い。

まぁ、今夜は遅くなったので、中途半端に締めくくるが、上記のようなアメリカに95%軸足を置いておかないと、政権が潰される日米関係というもの、抜け出す方策を、そろそろ、沈思黙考の範囲で、考えるべき時代が接近しつつある。近々、アメリカからの脱却方法など、鳩山政権を参考に論じてみたい。

≪米中が独裁的国家となった今、世界が歪み始めているという「現実」

世界の行方を占う二つのこと

笠原 敏彦 ジャーナリスト・長崎県立大学教授・元毎日新聞欧州総局長

■世界の行方を占う二つのこと

2019年の始まりにあたり、やや出遅れた感はあるが、国際社会の「ゆく年くる年」を行ってみたい。

昨年起きた出来事のうち、これからの世界の行方を占うために特筆したいのは次の二つである。

①グローバリゼーションのラッダイト運動(イギリス産業革命下の機械破壊運動)にも映るフランスでのマクロン大統領に対する抗議デモと、その結果としてのマクロン改革の挫折

②二大経済大国(アメリカと中国)がともに独裁(的)国家となり、世界のモラル・コンパス(道徳的羅針盤)が麻痺しかけているという現実

それぞれのケースを考察する前に、まずは世界の潮流を押さえておきたい。 今、世界を見渡して認識を新たにせざるを得ないのは、「グローバリゼーション病」の症状悪化だ。

カルテに記されるその症状は、格差拡大が導く「エリートVS大衆」の緊張関係と社会の様々なレベルでの分断(貧富、世代間、都市と地方など)、破壊行動に転化する怒りのポピュリズム、その不満を外に向ける排他的なナショナリズムの高揚、などである。

これは14世紀の黒死病や20世紀初頭のスペイン風邪の流行にも似た、21世紀初頭の主権国家のパンデミック(世界的流行)なのではないかと思えてくる。

そしてこれに追い打ちをかけているのが、IT(情報技術)やAI(人工知能)、ロボット技術の加速度的な進歩に伴う劇的な効率化という社会の激変だろう。

来るべき大激流に飲み込まれず生き残ることは、多くの人々にとってこれまでのグローバリゼーション以上に困難となるかもしれない。

制御することがますます困難になっているかに見える世界の在り方について、先に挙げた二つの出来事から考えてみたい。

■反マクロン運動が映し出す政治の危機的現状

フランスで昨年11月以降、波状的に激化した反マクロン政権デモはグローバル化時代の国家運営の難しさを分かりやすく映し出した。

それは、グローバルな市場経済で国家が生き残ることを最優先する政治的エリートの「論理」と、グローバル経済の恩恵から見放され、将来になんら期待の持てなくなった大衆の「怒り」が、真っ向からぶつかり合う姿である。

マクロン大統領は、フランス経済の競争力を高めるため、財政規律を重視(緊縮財政)し、高額所得者への富裕税の廃止や法人税減税で投資を呼び込むインセンティブ(誘因)を設け、企業活動優先の労働市場改革(従業員のクビを切りやすくする)などを急ピッチで進めた。

これは、弱肉強食の市場経済を勝ち抜くための教科書的な処方箋なのだろう。 :分かりやすいのは、各国による法人税率の引き下げ合戦だ。

「race to bottom(底辺への競争)」と形容されるこの競争は、自らの首を絞めると分かっていても、やらなければ企業の誘致合戦で負けてしまうという市場経済の宿痾だ。

言うまでもなく、格差拡大の根源的な問題は、仮にこうした改革がGDP的成長を呼び込んだとしても、その配当が庶民大衆層まで行き渡らないという経済社会的に不平等な構造にある。

そして、反マクロン運動の呼び水になったのは、温暖化対策のための燃料税引き上げだった。収入が上がらない一方で生活コストの上昇に苦しむ労働者層、低所得層の不満を爆発させたのである。

温暖化対策という公共善を追求するマクロン大統領には、燃料税の引き上げが庶民大衆に及ぼす影響への想像力が働かなかったのだろう。