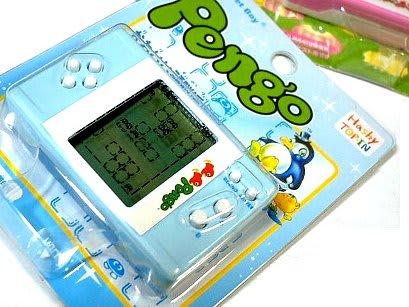

Pocket Boy ペンゴ(Pengo)は、2009年に株式会社ハシートップインより発売された電子ゲーム。製造は、有限会社ハンドヘルドによるもの。元ネタとなったのは、1982年にセガより発表されたアーケードゲームペンゴ(Pengo)。

ペンゴ(Pengo)は、ペンギンのペンゴを操作して、氷を押すことによってすべらせて敵(スノービー)を倒すアクションゲームです。各ラウンドごとにダイヤモンドブロックというボーナスキューブがあり、それを縦横に揃えることによってボーナス点が入ります。アクションがメインですが、倉庫番のように氷を押すことはできても引くことはできず、このダイヤモンドブロックを揃えるのに多少のパズル性ももっていました。BGMには、ガーション・キングスレイの『ポップコーン』が使用されており、その軽快な印象とともに人気のあった作品でした。アーケード版の現役当時にも電子ゲーム化されており、バンダイよりFLゲームと、液晶ゲームが発売されていました。それにしても、なぜ今のこのタイミングで、ふたたびペンゴ?という感じでの再登場となりました。

パッケージのペンゴとスノービーのデザインも、実は当時のインストに準拠したもの。

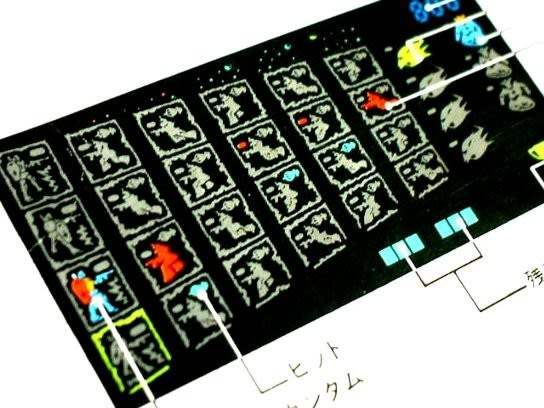

ゲームの移植度の方は、さすがにBGMポップコーンは再現されていないものの、それ以外はほぼ完璧といった内容。ペンゴを操作して、氷をすべらせスノービーを潰していきます。ペンゴの描かれたダイヤモンドブロック(オリジナルは★)も再現されており、壁を揺らすことによって、スノービーを痺れさせる壁揺らしも再現されています。ペンゴのおなかの部分が、スノービーのキャラに振り分けられ、80年代当時販売されていたバンダイのFL版にほぼ準拠した内容となっています。バンダイ版よりフィールドが広く、FL版ではダイヤモンドブロックは点滅で表示、FL版にはペンギンが踊るデモが再現されている、といった違いがあります。画面横のペンゴロゴを押す、ピングーみたいなキャラもかわいく、ほぼ完璧な再現度といってよいかと思います。

ペンゴは人気があったわりには移植に恵まれておらず、電子ゲーム版の後はGG(ゲームギア)版まで待たねばなりませんでした。BGMも版権の関係か、海外版や移植によっては再現されないこともあったようです(GG版では、許諾を取って再現されている)。これは、販売元はセガですが、開発元はコアランド(現バンプレスト)で、コアランドにも持込であったという説があって、権利関係が複雑だったためとも言われています。同じくコアランド開発のジャンプバグも、そこそこ人気や知名度があった割には、あまり移植には恵まれてなかったよう思います。

ちなみにこのコアランド、80年代にはペンゴ、ジャンプバグ、青春スキャンダル、ごんべ~のあいむそーりーといった個性的な作品を発表していました。それがバンダイの子会社バンプレストになったというのも不思議な感じがしていたのですが、もともと豊栄産業という、アミューズメントのプライズものを手がける会社だったようです。アミューズメント産業への進出を模索するバンダイと資本提携していて、そこからバンダイの子会社になったようです。現在では、これまでのバンプレストは親会社バンダイナムコに吸収されて消滅、現在では、ゲームブランドとしてのバンプレストと、プライズを扱う(新)バンプレストという新会社になっている様です。

そのようなマニアックな話はおいて置いて、現在ではあのペンゴの移植だ!ということで買っている層は少ないでしょうね。80年代どころか、90年代すら知らない層に、お洒落なファンシー雑貨屋に置いてある、ファンシーなパズルゲームとして買われているのでしょう。

ということで、ペンゴ、電子ゲーム、コアランドというキーワードに反応する方にはお勧め。個人的には、バンダイのFLゲームが欲しかったので、その意味でも手に入れたい一品でした。

参考:Wiki ペンゴ、コアランド(バンプレスト)の項、帰ってきた電子ゲーム、GAME&WATCH ゲームウォッチ カンストへの道、ARCADE GAMERS白書