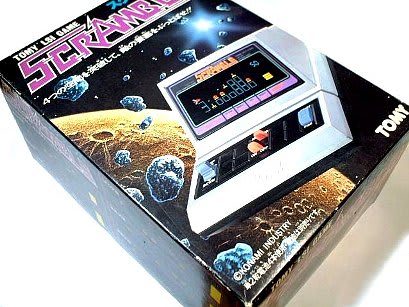

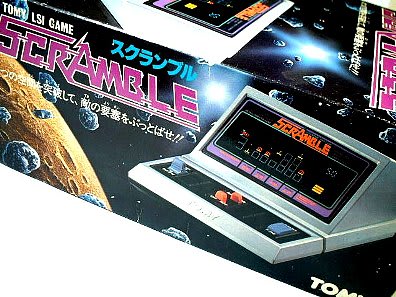

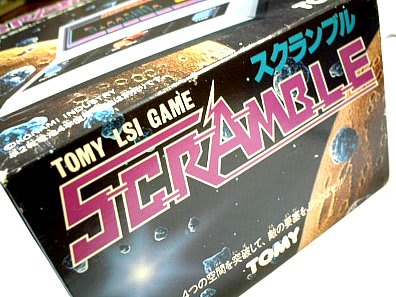

LSIゲーム・スクランブル(Scramble)は、トミーより1982年に発売されました。元ネタとなったのは、81年に発表されたコナミのスクランブル。

この頃は電子ゲームの全盛期とも言うべき時期で、バンダイ・エポック社・任天堂・学研など様々なメーカーが、次々に市場に参入して新製品を発売していました。アーケードゲームを移植して、ゲームセンターのゲームを家庭で遊べるようにしたものが、やはり人気だったのですが(この辺はファミコンの頃と同じですね)パックマンやインベーダーなど固定画面のものがほとんどでした。そんな中に、画面のスクロールなどを再現し、かなりの完成度(移植度)をもって登場したため、当時としては結構なヒット作となったようです。

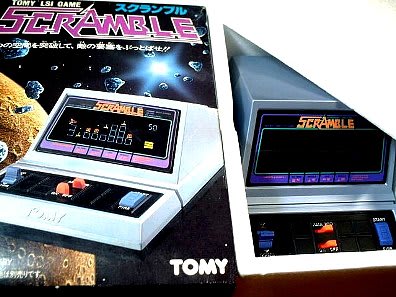

本体。今見るとすごく洒落てます。

開封時。発泡スチロール製の箱に入っています。

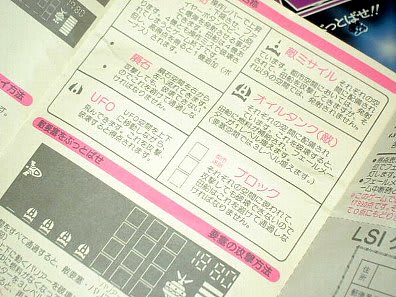

取扱説明書。ゲームの説明書というより、いかにも玩具のもの。

ペラペラな紙を三つ折にした、今の目から見るとシンプルなものです。

筐体の前面にキャラクターの得点表が。こういう細かなところに痺れました。

上下移動レバーと、スタートをかねたミサイル発射ボタン。プロ、アマのレベルセレクト。この頃は結構ありましたが、電子ゲームのプロってのもなんだか嫌ですな。

これはFLゲームというジャンルにはいるのですが、ゲームウォッチなどの液晶ゲームが電卓や時計などで使われていた液晶をゲーム画面表示に応用したのに対して、蛍光表示管を使用したもののことを指します。(ビデオやステレオ等のディスプレイで、時間や出力を表示しているあれです)。メリットとしてカラー表示が出来る事と、暗闇でも見える事があげられます。反面デメリットとして装置が大型になる事や、電池の消耗が激しい事があげられます。それでもFLゲームは、画面が賑やかだったので結構人気があったように思います。当時、押入れや布団の中でFL機で遊んだ思い出のある人は結構多いと思います。

自機。上下にしか動けませんが、ミサイルとボムの装備は再現。

一面よりいきなり都市空間。

UFOをすっ飛ばして、なぜか隕石空間。

UFO空間。トミー版スクランブルは、UFOと隕石とが入れ替わっています。

迷路空間。ほんとに敵基地内に侵入した感じが、よく出てました。

要塞空間。オリジナル版では、割とそっけなかったですが、トミー版は徐々に空間が明るくなり、要塞が浮かび上がってくる演出付き。おまけにバリアが装備され、バリアの隙間を狙って攻撃する必要があります。

ロゴもコピーもきまってます。

箱の横にはステージ紹介。デパートでこれを見てどれだけしびれたか。

昔の絵師さんは、絵画系の人が多かったのか、ボックスアートもしっかりしていてかっこよいです。

液晶でもFLでも、そもそもキャラの重ねあわせが出来ないためスクロールは苦手なのですが、これはスクロールを達成しただけでなく、元となったコナミのスクランブル(1981)をかなり忠実に再現することにも成功していました。ひとつのマスの中に障壁、隕石(弾)、ミサイル、燃料タンク、UFOと5つのもキャラを入れ込み、燃料タンクはミサイルに頭をつけることで再現、UFOは燃料タンクの頭の部分を流用しています。それでいて、デザイン的に破綻していないのは奇跡的。このようにして、アーケードゲームを電子ゲームで再現しています。ちなみにスクランブルは、アーケードとしてもかなり早い時期にスクロールを導入したゲームであり、同社のシューティングの金字塔グラディウスの原型とも言われるそうです。

当時は意識してなかったのですが、グラディウスは元々スクランブル2として開発が始まったのだとか。言われてみるとミサイルとボムの打ち分け、画面レイアウト等にその名残がうかがえます。大きな違いは、同じ横スクロールなのですが、グラディウスは横、スクランブルは縦画面だった点。グラデウスは画面いっぱいを使って敵の弾をかわすという方向性ですが、スクランブルは高低差(落下するボムや、基地の通路等)を生かしたゲームデザインでした。このトミー版スクランブルには、前後には動けず上下のみという制約がありますが、ゲームデザインの方向性は上手に再現されてているかも。

電子ゲームは、この頃がピークでファミコンの登場とともに役目を終えてブームが終息に向かうのですが、当時を振り返るアイテムとしては忘れがたい物があります。

2006年10月6日の記事を修正して再構成

参考:Wiki スクランブル、グラディウスの項

80年代Cafe。いいもの揃えてらっしゃいます。魅力的です。

懐かしいものも結構あるのですが、全く知らないものも結構あるので、ちょっと驚いています。

こちらも今日はなんだか古いものを出してみたくなりまして、スクランブルをBlogに掲載したところでした。ほんとに懐かしいです。

蛍光表示管を使用したFLゲーム機は、液晶ゲームとも

最近の携帯ゲームとも違った魅力がありました。

やかましい効果音とカラフルな画面で、ゲームセンター

のゲームが自分のものになったような気がしました。

残念なのは、当時欲しくても手に入らず、今になっても

なかなか見かけず手に入りにくいということでしょうね。

購入後10年近く稼働していたのですが、飽きてしまって従兄弟に譲渡。その後捨てられてようです。

懐かしい気持ちになるのと、勿体ないなと思う気持ちが半々です。

ネオン管のような美しさ楽しさがありますので、現代でも通用するとは思うのですが、今だったらやっぱり観賞用でしょうかね。

電卓のチップを流用して4ビットだったかな。FXマイコン並みの制約ですな。限られた表現力を最大限に生かすというのは、苦労も多かったでしょうが、逆に面白かったかもしれませんね。

またゲーム内容的には?でしょうけれど、暗闇で輝く蛍光管の美しさというのは、今の世代の人にも通用するかもしれないですね。

オデッセイさんのインタビュー記事で、開発者の方自らが、あの演出は気に入ってると語られてますね。液晶では、グラディウスがコナミより電子ゲーム化されてました。2~3年前に見つけて、買い逃したのが悔やまれます。