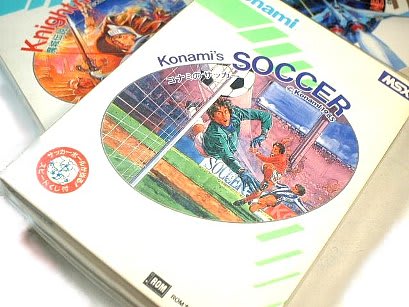

これは、コナミより1985年に発売された『コナミのサッカー』です。コナミのサッカーといえば、今でも新作が出ている『ウィニングイレブン』(95)が有名ですが、これはある意味それらの源流ともいえる作品です。

サッカーゲームは、野球ゲームと並んで定番ですから、昔からたくさんのメーカーより発売されてきました。サッカーゲーム史的には、英国で1800年代に開発されたといわれる『テーブルサッカー』がもっとも初期のものでしょう。昭和30年代~40年代に開発されたと思われる、野球盤のサッカー版ともいえるエポック社の『サッカーゲーム』、それから『ポン』タイプの、初期TVゲームの中にもサッカーらしきものがありました。電子ゲームでも、有名なところでは『デジコムサッカー』(エポック社)等、数多くのゲームが出ていました。

ビデオゲーム以降は、アルファ電子『エキサイティングサッカー』(83)、テーカン(テクモ)『ワールドカップ』(86)、タイトー『ハットトリックヒーロー』(90)、セイブ開発『セイブ・カップ・サッカー』(91)、家庭用では任天堂サッカー(85)などが初期の代表でしょう。その後、Jリーグ開幕が近づきサッカー熱が高まってくると、一挙にサッカーゲームが開花する事となります。ヒューマンの『フォーメーション・サッカー』(90)、ナムコの『プライムゴール』(93)、エレクトロニック・アーツ『FIFA インターナショナルサッカー』(94)など。また『ジーコサッカー』(94)など、実在の選手が監修したものも登場します。アーケードでは、ポリゴン使用のセガ『バーチャストライカー』(94)も登場しました。

そこで、この『コナミのサッカー』なのですが、任天堂のサッカーと同時期くらいに、MSXで発表されたものです。横スクロールタイプのサッカーゲームであり、選手ごとの能力差というものも特に設定されておらず、システム的にも任天堂サッカーと同程度でしょうか。この時期のものとしては、特に可もなく不可もなくといった感じです。コナミはソフトのバリエーションを増やすためか、MSX初期に『コナミの~』と銘打ったスポーツゲームをリリースしてました。『コナミのピンポン』、『コナミのベースボール』、『コナミのゴルフ』、『コナミのテニス』などなど。そのためか、わりと無難な出来になっています。それよりも、このゲームで一番特筆すべき事は、マリオが流行っていた時期だったため、選手がみなマリオっぽいヒゲだったということでしょうか。

今のサッカーゲームは、選手の能力や所属チームなどのデーターが重要視されるものになっていますので、(サッカーには限らず野球もですが)毎年新しいバージョンが発売されるようになっています。それはある意味、高度な到達点だとは思うのですが、逆に昔のスポーツゲームが持っていた、お気軽に時間が潰せる、手頃な定番ソフトという部分が薄れてしまいました。まあそれは仕方がないのですが、リアルさが求められないこの頃のスポーツゲームも、なんだかのんびりしてていいものです。