ということで、散財日記の続き。5月分くらいから溜まっているため、すでに旬を逃したものもありますが、引き続き紹介します。量が多いのでなかなか終わらない。

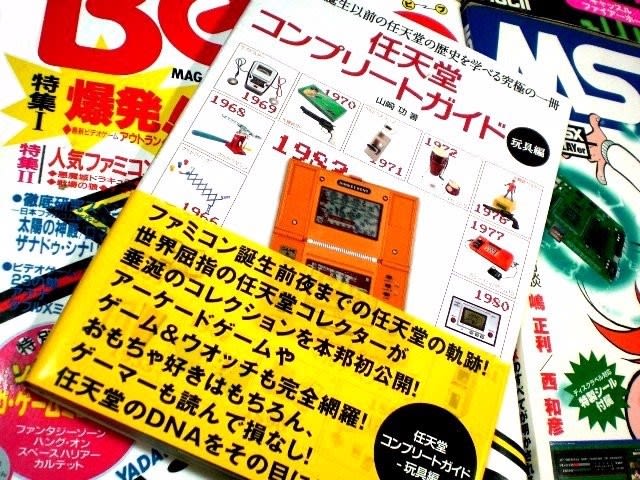

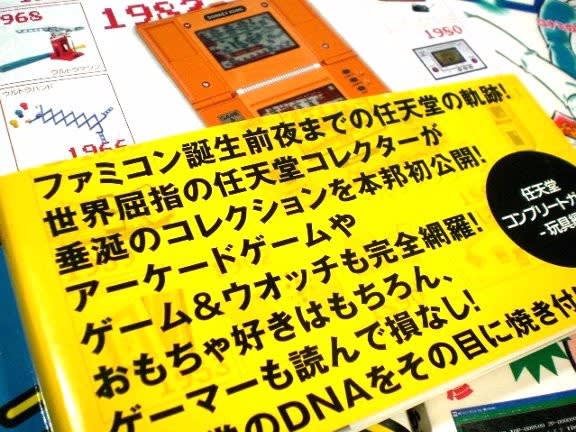

任天堂コンプリートガイド -玩具編-・(古本/主婦の友社) 1,500円ほど(送料込み)

任天堂コンプリートガイド -玩具編-は、主婦の友社より2014年に発売されたソフトカバー本。著者は、任天堂博士としても知られる任天堂コレクターの山崎功氏。これは、ずっと欲しい本だったのですが、この手のソフトカバー本としては、2,400円と定価が高めだったため保留にしていた。安めのもので帯付きを見かけたため購入しました。

ファミコン登場までの任天堂の歴史を、その商品を紐解いてゆくことで紹介している。本の冒頭で書かれているが、その製品まで含めたビジネス本ではない任天堂の歴史本はこれまで書かれた事がなく、任天堂本社にも資料が残されていないとのこと。この本は氏のコレクションと膨大な資料を元にして書かれており、そのため前代未聞の任天堂の歴史本になっている。

花札やトランプ、カルタなどを作っていた京都の小さな玩具メーカーだった頃の商品から、歴史を紐解いてゆく。この頃、いったい誰がこんな世界的な企業になると想像できたでしょうか。

任天堂躍進のきっかけとなった横井軍平氏の初期の作品、ウルトラハンド、ウルトラマシン、ラブテスター、光線銃など、有名どころはしっかり抑えてある。それらよりも重要なのは、見たことのないボードゲームやらラジコンやら、ペーパークラフト、ブロックなど、膨大な製品群が収められている点。それらの数々の玩具の中であっても、フィギュアとかキャラクター玩具は少なめというかほとんど見当たらず、生粋のゲーム会社だったことがわかる。

任天堂が飛躍する土台となった、横井軍平氏のゲーム&ウォッチもしっかり収録。ゲーム&ウォッチは、今でもほかの媒体でいくらでも見ることができますが、これがないと任天堂の歴史本にはならない。

ウルトラマンのボードゲーム。トミーのポケットメイトみたいな、ミニゲームも作っていたことは知らなかった。任天堂の歴史というと、カルタ、花札を作っていて、横井軍平氏がアイデア玩具を発明して、レジャー施設経営で失敗して、ゲームウォッチのヒットで土台を作り、ファミコンでの大成功と簡略化して語られることがほとんどですが、語られない膨大な商品郡がその試行錯誤の歴史を伝えてくれる。

ベビーカーやファックス、わた飴製造機など、玩具ではない商品も作っていたなんて知りませんでした。

これら以外にも、任天堂製品のテレビコマーシャル、レジャー施設やタクシー会社等の多角経営など、任天堂に関することがらが多岐にわたって紹介されている。

分厚い高価格本ではなく、安価なソフトカバー本なのですが、その内容は実に濃厚です。横井軍平氏の横井軍平のゲーム館と並んで、任天堂について知るためには必携の一冊だと思います。すべての世代の任天堂好きにお勧め。

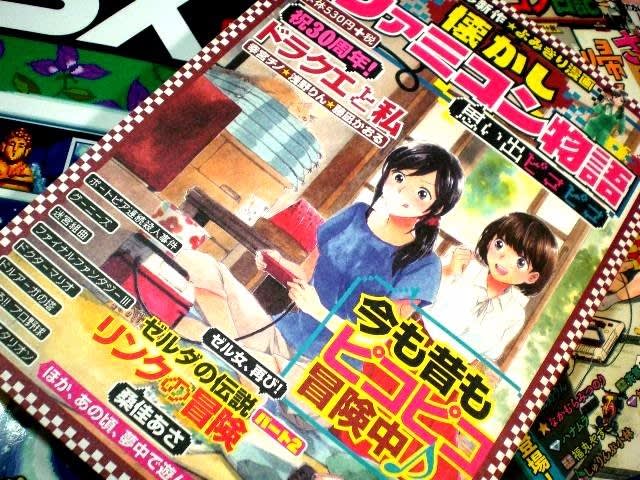

ファミコンクエスト・(古本/三才ブックス) 140円(送料250円)

ファミコンクエストは、2015年に三才ブックスより発売されたファミコン本。最近、ファミコンミニやスーパーファミコンミニの影響からかファミコン本ラッシュですが、こちらはそのレトロゲーム本バブルとは関係ない少し古めの一冊。Amazonのこんな商品も買われています欄にいつも出てくるため、ちょっと気になる本だった。帯付きの安めのものを見つけたため購入。

ファミコンで発売された話題のソフトを年代別に並べて紹介していくことで、ファミコンブームの歴史をわかりやすく見せてくれるという構成になっている。

紹介されているソフトの本数が少ないため、ちょっと地味な感じのファミコン本になっている。ただ、月刊ゲームラボの特別編集でゲームラボの記者の方が書いているため、内容は本格的。ファミコンにまつわる数々のトピックスも詳しく楽しい。

突出した特長はないけれど、良くできたほんわかしたファミコン本になっていると思います。

月刊ゲームラボは、今年の5月までで休刊になってしまいました。個人的には、ゲームラボ誌は読んだことはなく読者ではなかったのだけれど、1985年から94年にリニューアルを経て、ここまで続いてきたことに賞賛を送りたい。特にゲームラボの読者だった方に、真面目に書かれたファミコン本としてお勧め。

蘇るファミコン必勝本(TJMOOK)・(新品/宝島社) 1,620円

蘇るファミコン必勝本は、2017年4月に宝島社より発売されたファミコンムック本。1984年~1998年にJICC出版局(宝島社)より発行されていたファミコン必勝本の復刻企画本になります。前述のようにファミコン本バブルで、次々にファミコン本、レトロゲーム本が発売されていますが、どうせ買うならば当時の熱気を再現したものが良いということで購入。発売時期に入手しているのだけど、紹介が遅れて旬を逃した感じになってしまいました。

さまざまな復刻本が出ていますが、この本の特徴としては当時の記事をサイズもそのままに掲載している点。個人的には、当時ファミ通は読んでいたけれど、ファミコン必勝本はあまり読んではいなかった。そのため、懐かしさもそれなりなのですが、やはり当時の記事そのままというのは、便乗して企画された下手なレトロ本には太刀打ちできない臨場感があると思います。

堀井雄二氏のインタビュー記事や、ウィザードリィに力を入れていた必勝本らしく、ウィザードリィ関連の記事も掲載されている。欠点としてはもともとあまり厚い本ではないということもあって、当時と同じのサイズの記事をそのまま載せているため、復刻された記事の量は少なめ。後半部分では、当時の広告や攻略本、紙面に登場したゲストなどを紹介する企画になっている。

モノクロのページでは、読者欄や当時連載されていたエッセイなどの紹介も。ポケモンで有名になった田尻智氏のパックランドでつかまえても、この本だったんですね。サブカルに強かった宝島社らしい特徴と言えるかも。

ベニー松山氏のウィザードリィ小説、隣り合わせの灰と青春、風よ。龍に届いているかもこの本から。ファミコン誌が数多く発行されていたなか、各社それぞれ工夫をして紙面に特徴を出していて楽しかった。

宝島社は、ファミコン必勝本の前に3冊のファミコン攻略のムック本を発行していた。これが好評だったことから、ファミコン必勝本が生まれた。この頃は、ファミコン関連の本だったら何でも売れた、出版社にとってもゲーム会社にとっても夢のような時間だったんでしょう。

ファミコン必勝本発の数々の攻略本も紹介している。かなりの数に見覚えがある。

と言うことで、ファミコン必勝本の読者だった方、読者でなくても当時の臨場感を味わって見たい方にお勧め。レトロゲームブームに便乗して発売された下手な企画本よりも、当時ものそのものはやはり込められた熱量が違います。

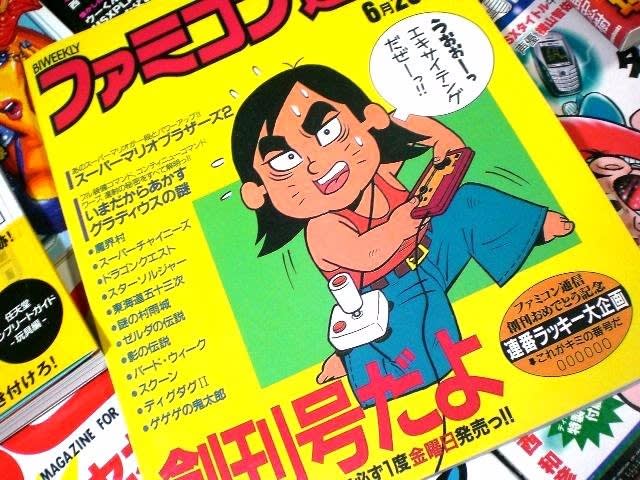

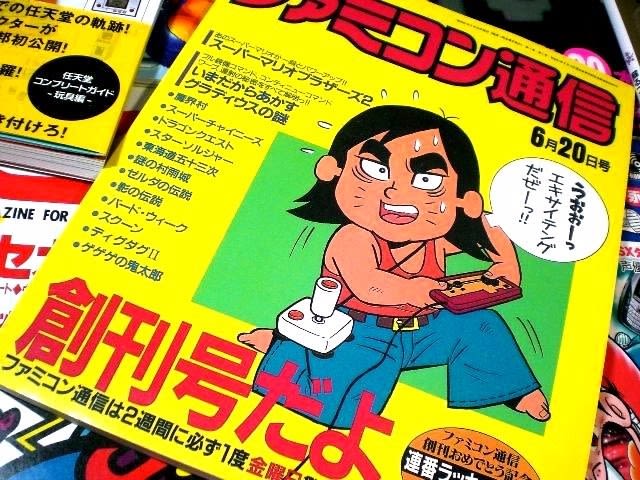

ファミコン通信創刊号・(古本/カドカワ/エンターブレイン) 840円(送料込み)

ファミコン通信創刊号は、カドカワ/エンターブレインより、2016年に発売された雑誌。いわゆるペーパーバックと呼ばれる種類の本で、オンデマインドという形式で発売された。オンデマインドとは、注文を受けてから印刷するという形式の出版方法。在庫を持たなくても良いということから、通常の出版という形より出版社側にリスクが少なくてすみ、いろんな要望に答えやすいということみたい。この本は、そのオンデマインド方式を使って出版されたファミコン通信の創刊号ということになる。

ファミコン必勝本は復刻版ということで、当時の記事を抜粋して編集されていたが、こちらは当時の創刊号をそのまま出版している。ファミ通創刊号は、以前雑誌の付録として縮小版が出されたことがあった。こちらは、それを付録ではなく新しい本としてフルサイズで出版されたという違いがある。付録の復刻版ももっていたはずだが、見当たらない。本棚に保存するという意味では、ミニサイズではないこの本の方が向いているでしょう。

Amazonのレビューで紙質がとか印刷の質が・・・と書かれていて、評価も星★★☆~と微妙だったため、なかなか手が出なかった。ただ当時の記事そのままのものを手に入れることができる機会とは限られているため、売っているうちに入手しておこうということで手に入れた。個人的には、紙質も印刷の質も気にならない綺麗なものだと感じた。

もうひとつ評価が低い理由として、権利関係の問題からか当時の広告が削除されていること。広告のあった場所には白抜きでファミ通の文字が入れられおり、これはちょっと気分を損なう。広告こそが懐かしいと思うのだけれど、そこが一番の惜しい点。同じ理由からか、芸能人のインタビュー記事も白抜きにされていて、肖像権などの問題もあるのだろうけど中途半端だとは思った。

とはいえ、それ以外の記事は綺麗に復刻されており、読んでいて不満はなかった。こちらは当時のPCで話題となっていたザナドゥの記事。ファミコン誌とはいえ、ファミ通創刊時だとまだまたPCゲームの存在感は健在で、無視はできなかったのか。

ファミ通でおなじみゆるい読者欄も再現されている。当時は、ゲーム雑誌もそんなに何冊もは買えなかったので、ゲーム記事を読んだ後、だらだらと読者欄を読み四コマ漫画を読んで、最後まで味わいつくすのが楽しみだった。後、ファミ通といえば、お馴染みのガバスも創刊号より登場している。

以上のように復刻版とはいえ、幾つかの欠点は存在しています。とはいえ、当時の創刊号そのままを復刻してくれる企画と言うのは、貴重だと思いますので応援したい。オンデマインドという形式をもっと活用して、より様々な復刻企画が出てくることを願います。

LOGICOOL ステレオスピーカー Z120BW・(新品/ロジクール) 1,180円(送料込み)

レトロとは関係ないのですが、PCのスピーカーがいまひとつ物足りなかったため、PC用のスピーカーを購入。LOGICOOL ステレオスピーカーは、AmazonのPC用スピーカーカテゴリーで長いことベストセラー1位となっており、価格も安かったためためしに買ってみた。PC売り場に行けば、PC用のスピーカーというのは腐るほど売っているが、ロジクールの製品ということもあるのか箱も案外しっかりとしており、重量感もあってけっこう良さげ。

箱を開けたところ。中国製には違いないのだろうけれど、パチもの臭さもなくてちゃんとしている。

株式会社ロジクール(Logicool Co Ltd.)は、コンピュータ周辺機器の開発・製造を行う会社で、スイスのLogitech International S.A.が本社となる。世界的にはLogitechというブランドで展開しているが、日本のみ商標の関係でロジクール(Logicool)というブランド名になるらしい。最近ロゴが変わりましたが、あのフジテレビのロゴみたいなマークで、マウスなどPC関連製品を出している日本人にもお馴染みのメーカー。

裏側はこんな感じ。1,000円~1,400円ほどの製品なので、安っぽいと言えば安っぽいが、デザインでカバーしている感じ。余ったコードは背面に巻いて収納しておける構造になっている。

電源はUSBから取って、ヘッドホン用のイヤホンジャックに差し込むだけという、超簡単さが嬉しい。そもそも繋ぎ方の説明書自体付属してこない。

スピーカーの前に音量のつまみがあるだけというシンプルさ。

値段が値段なので音質とかは気にしていませんが、コストパフォーマンスも含めて考えれば超いい感じ。ノートパソコンなんかに最適だと思います。PCのスピーカーがちょっと気になるけど、そんなに高いものを買う気はないという方にお勧め。散財日記は、まだ続きます。