ザナドゥは、1985年に日本ファルコムが発表したアクテイブRPG。当時のPCの世界では破られる事の無い記録を打ち立てた金字塔であり、知らない人がいないと言ってよいくらい有名な作品です。これは前年発表のドラゴンスレイヤーの続編であり、作者の木屋氏はこれにより一挙に80年代最高のスタープログラマーになりました。この後日本ファルコムで木屋氏の関わった作品は、全てドラゴンスレイヤーの冠がつく事になります。

実質、8ビットPCの黄金期はこのソフトから始まったような気がします。当時88所有の友達が、発売日に購入しましたのでさっそくそれを遊ばせてもらいました。88に電源を入れフロッピーを入れると有名なタイトルロゴが浮かび上がり、そしてワンテンポ遅れたところで、あの必殺のメロディが流れてきました。ラテン調の物悲しい曲は、それまでのゲーム音楽では聴いたこともない音色でありFM音源の出始めの頃という事もあって、とても驚きました。(どのくらい驚いたかというと、後年クラッシックのザナドゥCDを買ってしまったくらい)

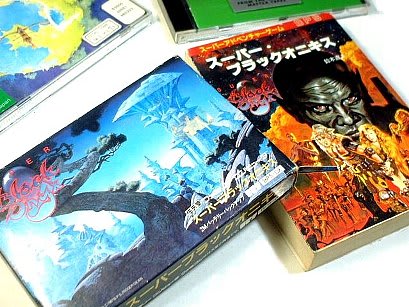

前作であるドラゴンスレイヤー。全く別物といってよいゲーム。共通点は、ラスボスがドラゴンということくらい。

こちらは、Win版の完全復刻版ザナドゥですので、フロッピーではなくCDROM仕様。マニュアルも、当時のものを復刻したものが付いてきます。

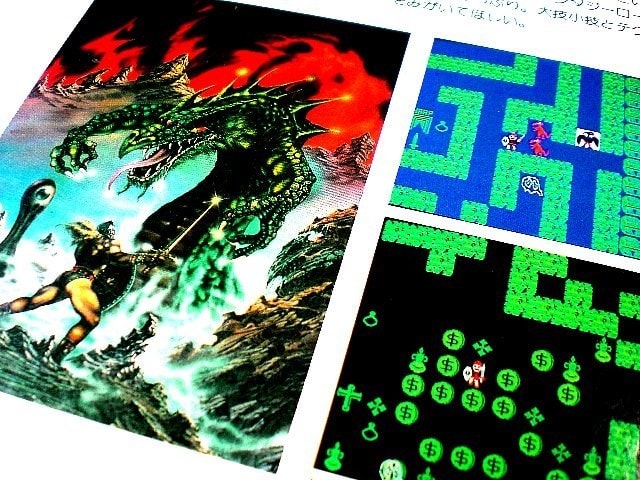

モンスターマニュアルも完全復刻。D&Dなどより選ばれたモンスターに間して、細かく解説されています。当時、このゲームくらい詳細なモンスターマニュアルが付いていたものはなかったような気がします。

ゲームをさせてもらって一番感心したのは、武器や鎧に経験値があった事でしょうか。武器や鎧の経験値とは、攻撃をしたり受けたりしている内に、少しずつ与えたり受けるダメージ値が変わっていくのです。(攻撃値は上がってゆき、ダメージは減ってゆく)。新しい強い武器・鎧よりも、手になじんだ物のほうが使いやすいという発想なのですね。武器や鎧の熟練度というのは、今はそれ程珍しい概念ではないかもしれませんが、これが最初だったのではないかと思います。その後、いつもどうり友達の家から帰ろうとしたら、外は真っ暗で21時を回ってました。時間がたつのが全く判らなかったというのは、おそらくこれが初めての経験ではなかったかと思います。右は、ザナドゥ攻略の掲載されたチャレンジAVG&RPG。

このゲームは、(メガロム以前の)ロム媒体の機種に移植するのは無理と思えるほどデータ量が多く、それまでのゲームとはレベル(次元)が違って見えたものでした。当然そんなゲームを他人の家で攻略する事もできませんので、結局当時は友達がキングドラゴンを倒すのを見せてもらっただけでした。最後の武器と鎧の為に経験値を稼ぐアイテムを残しておき、食料消費と鍵の値段バランスを考えながらレベルアップをして・・・と難易度も半端じゃなかった様に覚えています。写真は、グラフィックなどが一新されたリバイバルザナドゥ。こちらも復刻Win版。

こちらは、セガサターンのファルコムクラシックス版ドラゴンスレイヤー、イースとカップリングされています。残念なことにグラフィックまで、今風にアレンジされていますので、懐かしさという点ではいまひとつ。オリジナルのグラフィックモードもつけて欲しかったところ。

これら以外にファミコン版、PC-E版もありましたが、全く別ものになっていました。 また新作として、ザナドゥネクストというものも発売されてます。機会があったらPC伝説の作品に触れてみるのもいいのではないでしょうか。

参考:Wiki ザナドゥ、ドラゴンスレイヤーの項、完全復刻版ザナドゥ・モンスターマニュアル/日本ファルコム、蘇るPC-8801伝説/アスキー、チャレンジAVG&RPG/電波新聞社、OLD GAMERS HISTORY ロールプレイングゲーム創世記編・メディアパル