TVゲーム機関係の備忘録です。時間のある時に作成するため(多分)、とりあえず置いておきます。

任天堂より1977年に発売されたカラーテレビゲーム15。その名の通り15種のゲームで遊べた。

任天堂は、これのヒットに気をよくしたのかレーシング112、ブロック崩し、コンピュータTVゲームと次々と投入していきます。

カラーテレビゲーム15と同時期に発売された廉価版カラーテレビゲーム6。

当時一万円を切るという戦略的価格で登場しました。

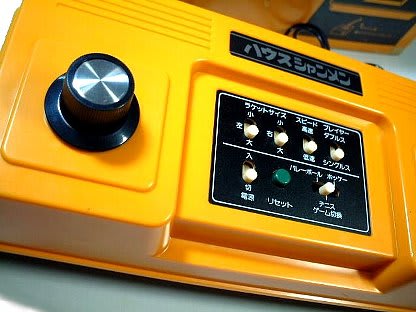

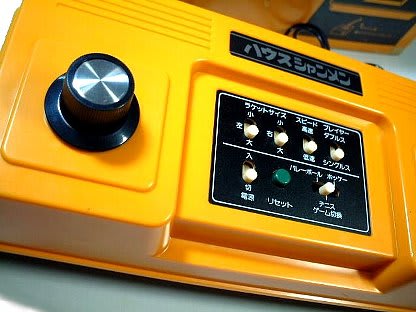

ダイヤル式の操作スイッチ。

中身はカラーテレビゲーム15と同じなのですが、外部のスイッチで6種類にゲームが制限されて、コントローラーも本体直付けに。

テレビゲームの老舗エポック社よりカラーテレビゲーム15に対抗する形で1978年に発売されたシステム10。その名の通り10種のゲームで遊べます。

なんともかっこよい付属の光線銃がそそります。

高級感を漂わせるなんとも大きな本体。

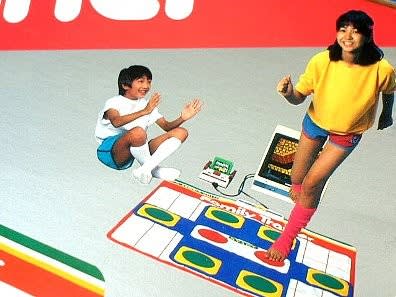

こちらは、玩具メーカーの老舗バンダイから同時期1977~78に発売されていたTV JACK。

そのシリーズの中でも一万円を切る価格で発売されていた廉価版のTV JACK1000。

この頃は、TVゲームのプチ・ブームであり、トミーからもTV FUNという似たシリーズが出ていました。FCが発売される5年以上前、それどころかG&Wなどの電子ゲーム以前のこと。

こちらは、エポック社からシステム10に続いて1979年に発売されたテレビ野球ゲーム。

取扱説明書。

本体より分離可能な操作ボタン。

野球のゲーム化というよりは野球盤のゲーム化といった感じでしたが、ポンやブロック崩しばかりの中にあって、人型のキャラクターが動かせるというのは確かに新鮮で魅力的ではありました。

こちらは、米国マテル社が1980年に発売したマテル インテリビジョン Intellivision。日本では、1982年にバンダイよりインテレビジョンとして販売された。当時の日本での価格は、49,800円という破格なもの。あまりに高価だったため売れなかったのか一年ほどで撤退し、翌年にはアルカディアという香港製のゲーム機が19,800円で発売された。

本国アメリカでは1991年頃まで売られていて150本以上のソフトが発売さている。シューティング、アクション、スポーツ、テーブルなどの定番だけでなく、ダンジョン&ドラゴンズのシステムを採用したRPGまで揃っている。

インテリビジョンの最大の外見上の特徴は、この電話機みたいなコントローラー。アルカディアでも似た形を採用していた。様々なソフトに対応できるように、この時期なりに拡張性を最大限に考えた結果だと思う。

スイッチとリセットボタンと、本体はかなりシンプル。本体横は、Atari2600と同じく木目調のプラスチックが貼ってあって、高級機であることをアピールしている。

インテリビジョン最大の特徴は、ソフトにコントローラーに被せるオーバーレイが付いているところ。プラスチック製のカードみたいな物が付いています。コントローラーに差し込んで、0~9まである10個のボタンのうち対応するものを使用するという仕組み。ファミコンのコスト的にも操作的にもシンプルで優れた十字キーに淘汰されてしまいましたが、アイデアとしては面白いと思う。

ベースボールのオーバーレイ。それぞれの守備位置に対応したボタン配置となっている。これは視覚的にもわかりやすい。

Coming Soon・・・

任天堂より1977年に発売されたカラーテレビゲーム15。その名の通り15種のゲームで遊べた。

任天堂は、これのヒットに気をよくしたのかレーシング112、ブロック崩し、コンピュータTVゲームと次々と投入していきます。

カラーテレビゲーム15と同時期に発売された廉価版カラーテレビゲーム6。

当時一万円を切るという戦略的価格で登場しました。

ダイヤル式の操作スイッチ。

中身はカラーテレビゲーム15と同じなのですが、外部のスイッチで6種類にゲームが制限されて、コントローラーも本体直付けに。

テレビゲームの老舗エポック社よりカラーテレビゲーム15に対抗する形で1978年に発売されたシステム10。その名の通り10種のゲームで遊べます。

なんともかっこよい付属の光線銃がそそります。

高級感を漂わせるなんとも大きな本体。

こちらは、玩具メーカーの老舗バンダイから同時期1977~78に発売されていたTV JACK。

そのシリーズの中でも一万円を切る価格で発売されていた廉価版のTV JACK1000。

この頃は、TVゲームのプチ・ブームであり、トミーからもTV FUNという似たシリーズが出ていました。FCが発売される5年以上前、それどころかG&Wなどの電子ゲーム以前のこと。

こちらは、エポック社からシステム10に続いて1979年に発売されたテレビ野球ゲーム。

取扱説明書。

本体より分離可能な操作ボタン。

野球のゲーム化というよりは野球盤のゲーム化といった感じでしたが、ポンやブロック崩しばかりの中にあって、人型のキャラクターが動かせるというのは確かに新鮮で魅力的ではありました。

こちらは、米国マテル社が1980年に発売したマテル インテリビジョン Intellivision。日本では、1982年にバンダイよりインテレビジョンとして販売された。当時の日本での価格は、49,800円という破格なもの。あまりに高価だったため売れなかったのか一年ほどで撤退し、翌年にはアルカディアという香港製のゲーム機が19,800円で発売された。

本国アメリカでは1991年頃まで売られていて150本以上のソフトが発売さている。シューティング、アクション、スポーツ、テーブルなどの定番だけでなく、ダンジョン&ドラゴンズのシステムを採用したRPGまで揃っている。

インテリビジョンの最大の外見上の特徴は、この電話機みたいなコントローラー。アルカディアでも似た形を採用していた。様々なソフトに対応できるように、この時期なりに拡張性を最大限に考えた結果だと思う。

スイッチとリセットボタンと、本体はかなりシンプル。本体横は、Atari2600と同じく木目調のプラスチックが貼ってあって、高級機であることをアピールしている。

インテリビジョン最大の特徴は、ソフトにコントローラーに被せるオーバーレイが付いているところ。プラスチック製のカードみたいな物が付いています。コントローラーに差し込んで、0~9まである10個のボタンのうち対応するものを使用するという仕組み。ファミコンのコスト的にも操作的にもシンプルで優れた十字キーに淘汰されてしまいましたが、アイデアとしては面白いと思う。

ベースボールのオーバーレイ。それぞれの守備位置に対応したボタン配置となっている。これは視覚的にもわかりやすい。

Coming Soon・・・