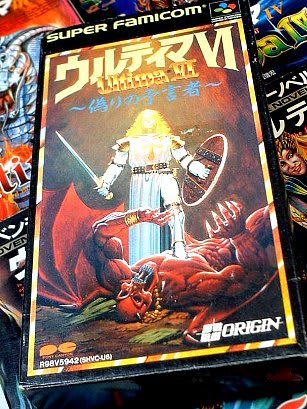

ウルティマVI 偽りの予言者(Ultima VI the False Prophet)は、コンピュータPRG・ウルティマシリーズの第6作目。オリジナル版はORIGIN社より1990年に、SFC版はポニーキャニオン社より92年に発売されました。

ウルティマシリーズは、初期Ⅰ~Ⅲまでが暗黒時代と呼ばれる3部作、Ⅳ~Ⅵまでが啓発の時代と呼ばれる3部作になっています。暗黒時代は、ソーサリアに来襲した悪の存在を異世界から召集された冒険者が倒すという物語。Ⅳからの啓発の時代では、プレイヤーは聖者アバタールになる道を探り、アバタールの活躍を描くという展開になっています。今作は、啓発の時代のラストを飾るアバタール編の締めくくりという位置付け。物語の方は、地殻変動の影響で伝説と信じられてきた生物ガーゴイルが、突然ブリタニアの世界に攻め込んできた。ガーゴイルは神殿を占拠しており、異世界より召集されたアバタールが、これまでの仲間を集めて彼らの謎に迫っていく・・・というものです。

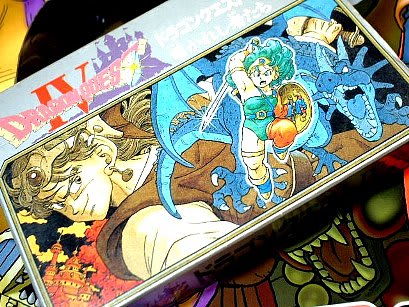

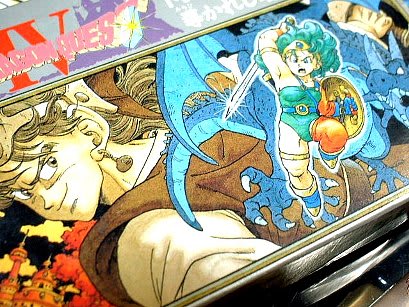

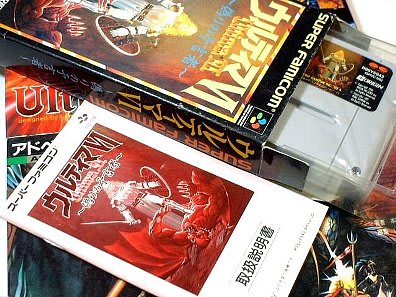

内容物。CRPGの始祖と呼ばれるシリーズのため、解説書などシンプルで硬派な作りがいい感じ。昔のPC版では、布製のマップだとか、メタル製のアンクだとか豪華なおまけが付いていたのですが、SFCには無い模様。

取説も非常にしっかりとしたものが付属。ブリタニア国王ロード・ブリティッシュよりのメッセージ付き。

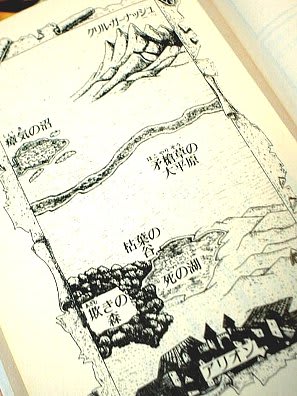

ブリタニア全土のマップ付き。マップだけで10ページほどある詳細なもの。

モンスターガイドだけでなく、ムーン・ゲートを出現させるムーン・オーブ、ムーン・ストーンの対応表など細かなものが入ってます。そのほか資金集めの方法なども。中古を裸で買うと、手も足も出ないと思います。

この作品より、システムが従来よりかなり変わって、視点が上からの俯瞰、時間の概念が入り町の住人が時間に合わせた行動をとる、フィールドと町や戦闘がシームレスになるなど、当時としては画期的なものになりました。町の住人は、時間によって寝室、仕事場、酒場など、一定の周期を持って生活しています。聖者ということで、他人の家のアイテムを盗るとカルマが付いたり、国王や住人への攻撃もできなくなってます。非常に自由度が高く、戦闘も重要でないため(ラスボス自体がいない)、歩いてどこまででも行けてしまいます。自由度が高いので、扉も鍵を使うだけではなく火薬樽で破壊できたりもします。ウルティマ・アンダーワールドでは拳で叩き壊せましたし、新WIZでもほとんどの扉でこじ開けができます。解法がひとつではないのが、自由度の高さを示しています。シナリオも、日本のRPGのように一つの町をクリアしたら次という形を取っておらず、あちこちの町で断片的に聞いた話を総合して、プレイヤー自身が世界や物語を理解してゆく様になっています。

シナリオもⅠ~Ⅲ作目までの勧善懲悪な話ではなく、異文化や異なる民族との共存共栄がテーマのため、複雑に入り組んでいます。おまけに魔法も対応する材料(秘薬)を2~3種類組み合わせ、それを消費して使うシステムで、最初は取っ付き難く面倒くさいです。SFCのRPGでは、おそらく一番と言われるほどのテキスト量を誇っており、住人達は一人一人が名前を持ち、攻略に直接は関係ないことも喋りまくります。時々出る○○の町の××のところに行けみたいな重要な情報も、日本のRPGみたいに近くにいないため、そもそも○○の町ってどこ?××って誰?みたいになり、関係ない話の膨大な情報の中に埋もれていってしまいます。マップや世界などはⅣの段階で完成しており、登場人物も同じですが、逆に言うと世界観を知らないと、何をすればよいのか、どこへゆけばよいのか、さっぱりわからない事態にもなります。しかし、話や世界観が分かるにつれて、じんわりと世界に馴染んでゆく、味わい深い奥深さがあったりもします。

個人的に最初に触れたのは、スタークラフト社製のPC-88版のウルティマⅡ(85)でした。AppleⅡ版を元に移植されており、広大で神秘的な世界観にあこがれました。布製マップや鉄製アンクなど、豪華なおまけが付いて15,000円ほどと、値段も豪華でした。

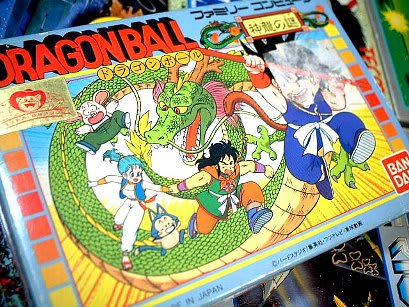

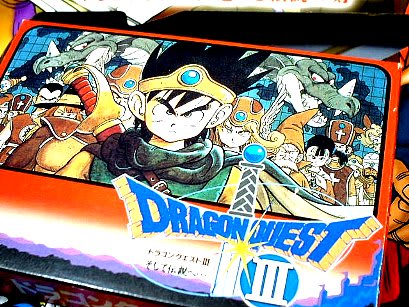

一般的に有名になったのは、ポニーキャニオンが版権を取得して、FC版やⅠ~ⅣまでのIBM PCリメイク版を発売してから。ウルティマ 恐怖のエクソダス(87/ウルティマⅢの移植版)は、秋元康氏の監修で、別の意味でも(○○ゲーとして)有名でした。ちょうどフジテレビ 夢工場の頃でしょうか。当時やりましたが、途中で断念。聖者への道(89)は意外と好移植がされた模様です。

ウルティマⅦの唯一の国内移植版THE BLACK GATE(92/94)、外伝ウルティマ恐竜帝国(90/95)。本家ORIGIN社の製作だったと思いますが、どちらもオリジナルPC版とはかなり異なっているようです。遊んだことはありません。ここまではポニーキャニオンが頑張ってくれましたが、以後ゲームより撤退。

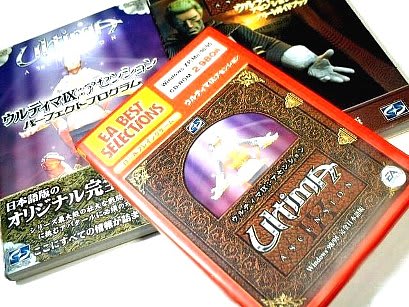

最終作Ultima IX Ascension(99)。発売元は、ORIGIN社の親会社エレクトロニック・アーツ社。これも攻略本2冊買ってやりました。ええ、途中まで。

誰?ってアバタールさんです。よく洋ゲーは、日本製のアニメ調に対してリアルタッチだと言われますが、リアリズムの極北。思い入れできません。

全然最後までいってませんが、遊んだ感想としては世界を作り込むことに情熱を注いでいるという印象。日本のものだと、まず感動できるシナリオを準備し、それ(物語)に沿ってイベントや町を配置している印象ですが、まず初めに(その時点のPC技術で)可能な限りのリアルな仮想空間を実現して、その構築した世界に人や情報を置いてるといった感じでしょうか。ひとつの世界を作る=創造主ということで、徳を極めるアバタールへとつながり、その情熱がウルティマ・オンライン世界の構築に結びついてる気がします。ここで使われたシステムがⅦで更に発展され、Ⅶがウルティマ・オンラインへの基礎となったようです。これウルティマの移植版としては、かなり出来がいいみたいで、難易度も(ウルティマにしては)低めのようです。ということで、ウルティマ世界への入門編としてよいのではないでしょうか。

がっつりと重厚なファンタジー世界を体験したいと思う人に。

参考:Wiki ウルティマシリーズ、ウルティマオンラインの項、ウルティマ攻略:Ultimate Warrior!、Metal Page メタルページ