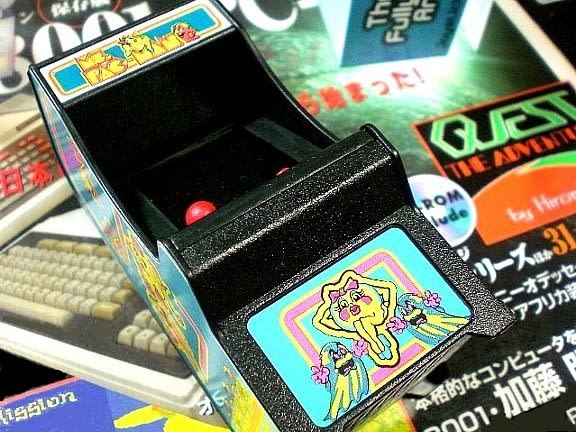

タイニーアーケード TINY ARCADEは、Super Impulse社製のミニチュアゲーム機。このようなアーケードゲーム筐体型のモニター一体型のミニチュアゲーム機は、少し前から売られていたが、そのほとんどは中華製の○○in1みたいなどこかで見たようなゲームの詰め合わせだった。それが1年位前からきちんと版権を取ったものが登場している。また米国のレトロゲームの定番商品といえば、テレビにつないで遊べるプラグイン型が主流だったが、ここにきてアーケード筐体型のものが流行となっている。中でもArcade1Upというシリーズは、3/4サイズで筐体を再現して399ドル(約4万5千円)と、ついにここまできたかというところまで来ている。

開封時。アメリカの玩具(これは製造は中国)だとブリスターパックが多く、開けるとパッケージが駄目になってしまうものが多い中、開けやすいパッケージ。小さな説明書が同梱されている。

最初の時点で4種発売されているのだが、筐体は共通。デカールでグラフィックを本物に近づけることにより、それらしい雰囲気を出している。ただし、主に米国で発売されているものなのでデカールは米国仕様。日本のアップライト筐体のものとは異なります。

こう見ると安っぽいですが、2,000円ほどの価格でモニター付けて実際に遊べるようにしているのだから驚異的。

筐体のコンパネ部も共通。米アマゾンでのレビュー内の解説によると、中に入っているゲームもすべて共通みたい。中のスイッチを切り替えて4種のゲーム機として振り分けているよう。別のゲームが入ったROMをひとつひとつ準備するより、その方がコスト的に有利なのでしょう。つまりは任天堂カラーテレビゲーム6/10方式。

裏にキーチェンが付いているが、キーホルダーとして使うにはもったいない。電源は単4電池で下部に電源スイッチが付いている。底面にはスピーカーが付いている。

ただゲームが遊べるだけでも凄いと思うのだが、圧巻なのがスイッチと連動して筐体上部のパネル部分にライトが灯ること。アメリカ人のアップライト筐体好き、自宅に置けるミニアーケード筐体好きの情熱が実感できる。

似たような商品を発売しているMY ARCADEだと、筐体の雰囲気は抜群なのだけど、中のゲームがNES(ファミコン)版というところが、あちこちの紹介動画やレビューで残念がられていた。現地価格だと$34.99(4,000円弱)、日本だと8,000円~9,000円前後してしまうことを考えると、ちょっと躊躇してしまう。元々の成り立ちがファミコンのパチゲーム機ということから考えれば、アーケード版を動かせるチップを準備するより安価なのでしょう。こちらは、NES版ではない模様。かといって、アーケード版そのものでもない。縮小される関係で自機の大きさやスコアサイズなど見やすいように調整してあると思われます。

NES版だとタイトル画面も出る上に横画面仕様になっているため興醒めしてしまうのですが、こちらはアーケードの雰囲気を壊す要素はあまりない。もちろんサウンドもアーケードっぽい音が鳴っている。反面、小さすぎるため遊ぶためのミニゲームとして考えるとがっかりするかも。テーブルの上でデモを流してにやにやしたい人向け。

次はTiny ArcadeのPac-Man。ラインナップは他に9月にディグダグ、ギャラガ、フロッガーが発売された。

あちらの玩具にはお約束ですが、パッケージにTRY ME!の小窓が付いており、そこから指を入れてボタンを操作すると数秒のデモが流れる。日本だとTRY MEは安室奈美恵 with SUPER MONKEY'Sなので、この表記を見るたびに頭の中で曲が流れ出す。

紹介動画などを見るとSuper Impulse社のミニちらしが付いていることもあるみたい。Super Impulse社は、ミニチュアの玩具を得意にしているメーカーのよう。

パックマン筐体。筐体自体は共通ですが、デカールでまったくイメージが変わってしまう。

映画などではお馴染みのパックマンの海外筐体。日本版はもっとかわいらしいイラスト。もっとも日本では、そのほとんどがテーブル筐体だったと思います。

パックマンは迷路の都合もあるのか、キャラクターの大きさも極小サイズ。サウンドや雰囲気などは、ほぼアーケード版を再現している。

動画など見ているとこのようなミニチュアアーケード筐体に熱狂しているのはほとんどアメリカ人。この日米の温度差の違いには、アメリカではグラフィカルなアップライト筐体がメインだったけれど、日本ではテーブル筐体やゲームの入れ替えのし易い汎用の筐体がメインだったという事情もあるのかも。

続いてMs. Pac-Man。これはWikiによれば、マサチューセッツ工科大学の学生だった方が勝手に製作。その後にアメリカでのライセンス元であったミッドウェイ社が、事後的に許諾をして正式なパックマンシリーズとして発売された。本家パックマンを凌ぐほどのヒット作となったが、日本では発売されなかった。

開封時。これにはマニュアルの他にSuper Impulse社のミニちらしが付いてきた。入っていなかったり、入っていたりとこの辺が海外製らしい。

マテルの電子ゲームとか、ホットウィールとかフィギュアとか、とにかく何でもミニチュアを発売している。Super Impulse社は香港の会社らしい。

日本だとプレイステーションのナムコミュージアムとか、あの辺りまで遊べなかったのであまり思いいれがある人は少ないのでは。アメリカだとえらいこれ好きな人が多いみたい。筐体のアートワークは、如何にもアメリカという感じでシリーズで一番洒落ていますな。

スペースインベーダーもミズパックマンも、ちゃんとフロントパネルに明かりが灯るよう再現されている。

マリリンモンローとかベティ・ブープとか、ああいうイメージなんでしょうか。日本だとパックランドの自宅で子供と待っている母ちゃんという姿で登場している。

パックマンの続編というと、日本だと駄菓子屋のハングリーマンとかニューパック1とか、そういうイメージなんですよね。まあ、あれはあれでえらい楽しかった。スーパーパックマン(82)とか、パック&パル(83)とかは、周囲ではあんまり流行らずに次はパックランド(84)まで飛んでしまった。

最後に紹介するのは、Tiny ArcadeのSpace Invaders。パッケージ、取り説などは、他のパックマンやギャラクシアンなどと同じ。

インベーダーは、筐体側面のグラフィックは海外(米国)版も国内版と同じだったのでしょうか。開発者の方のインタビューによると、このイラストは最初はインベーダーではなくモンスターをイメージして書かれたものらしい。

しっかりとタイトーの許諾も取ってある。タイトルのデモもアーケードを再現。

筐体自体は、他の3種と共通のもの。デカールを貼ることでイメージを変えている。

ゲームをスタートするときちんと縦画面で、あのズッ、ズッという移動音も再現されている。ただし、本物は横11列、縦5列という配列が、10列×5列に変更されている。それでも横幅が狭いため、直ぐにインベーダーが一段降りてくる。アーケードを忠実再現というわけにはいかなかったか。個人的には、見難くてもいいのでアーケード版そのままを入れて欲しかったが、遊べないとクレームが来るんでしょうな。

インベーダーとくればやっぱりあらし。いけ~!必殺UFO落とし つるぎの舞い、くらえ!炎のコマ!!。

あらしの当時、こんなものが2,000円で手に入る時代が来るとは夢にも思わなかった。今ではアーケードゲーム自体廃れてますが、電子ゲームでもパソコンゲームでもコンシューマ機でも、アーケードゲームを家庭で遊びたいというのが行動の原動力であり、魅力の源泉だった。カツアゲに怯えながら、自転車漕いでどこまでも行ったものでした。

ということで、タイニーアーケード TINY ARCADEでした。この商品の最大の魅力は、いっせいにスイッチを入れると、当時の駄菓子屋やゲームセンターの“音”や“空気感”を再現してくれること。音による刺激により、知らぬ間にあの頃にタイムリップできます。気になる方は、Amazonだと2,000円くらいで手に入るので在庫があるうちに。

参考:Super Impulse公式HP、電ファミニコゲーマー 『ストII』や『ファイナルファイト』の“家庭用アーケード筐体”登場、タイトーArcade1up 公式HP、MY ARCADE®公式HP、ふいなあれHP ◆デッドコピーゲーム◆