スーパーマン リターンズ(Superman Returns)は、2006年に公開されたアメリカ映画。マーベル・コミックと並ぶ二大アメコミ出版社のDCコミックに掲載された、アメリカの古典的ヒーロー・スーパーマンを映画化したもの。

アメコミを代表するキャラクターだけあってスーパーマンの映画化、テレビドラマ化、アニメ化は何度も行なわれています。この作品の最大の特徴ともいえるのが、クリストファー・リーヴ主演の1978年のリチャード・ドナー版のスーパーマンと、その続編のスーパーマンⅡ冒険編(80)の続編ともいえる内容だということ。これは、監督を務めたブライアン・シンガー氏(65年生まれ)が、熱烈なこのリチャード・ドナー版のスーパーマンのファンだったということから、このような形になったようです。そのためスタッフやキャスト名が残像を残しながら流れる1978年版のオープニングが再現されていたり、おなじみのジョン・ウィリアムズのテーマ曲が使われるなど、あちこちにオマージュがちりばめられています。

物語は、スーパーマンが故郷の星クリプトンの残骸が発見されたことを聞いて、ロイスと別れ1人で旅立ってから5年後。恋人であったロイスは、一児の子を持つ母となり、婚約者までもいた。そして彼女は「なぜスーパーマンは必要ないか?」という記事でピューリッツァー賞まで受賞していた。そんな中、釈放されたかっての宿敵レックス・ルーサーの新たな大犯罪計画が実行されようとしていた・・・。

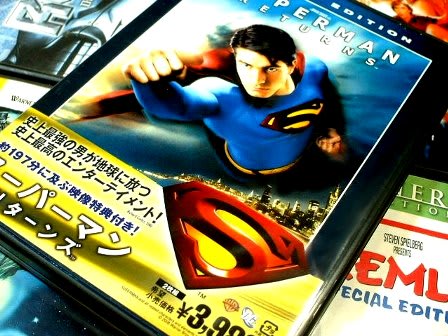

コメディ要素が強くなったスーパーマンⅢ電子の要塞や、予算不足からB級っぽさがにじみ出ていたスーパーマンⅣ最強の敵はなかったことにして、冒険編の5年後からという設定になっています。舞台となる架空の都市メトロポリスや、仮の姿であるクラーク・ケントの勤務先デイリー・プラネット新聞社もそのままに、恋人ロイス・レーンや宿敵レックス・ルーサーとの関係性もそのまま。とはいえ、78年の映画から実に30年近くが経過しています。しかしスーパーマンを演じたブランドン・ラウスが、クリストファー・リーヴ版スーパーマンの面影を実に見事に再現。ジーン・ハックマンが演じたレックス・ルーサーも、ケヴィン・スペイシーの怪演によって風貌は似ていないのに完璧といえるまでに雰囲気を再現していて、30年近く前の映画の続きだというのに、錯覚を覚えるようにすんなりと入っていけます。

この映画が公開されていた当時は、今更スーパーマン映画でもないかな~という思いから劇場まで見に行くことはありませんでした。多くの観客が感じたであろう、今さらスーパーマンの映画でも・・・という問いが、そのまま“なぜスーパーマンは必要ないか?”というルイスの記事とともに、映画の中でも主要なテーマとなっています。帰ってきたスーパーマンは、クラーク・ケントとして元の職場に復帰しつつ、ルイスにすでに子供がいることに軽い失望を覚えながらも、スーパーマンがスーパーマンたる理由として、ひたすら実直に人助けに励みます。墜落するジャンボ機を救う前半の見せ場から、しまいには大陸を持ち上げてしまうという、(Drスランプ)あられちゃんやイデオン並みの馬鹿馬鹿しくなるほどの超人っぷり。一作目でも地球を逆回転させて時間を戻すとかやっていましたので、この超人ぶりもある意味お約束。スーパーマンとは、アメリカ人にとってキリストのメタファーでもあるみたいなので、やはり彼らにとってスーパーマンは必要なのでしょう。

帰ってきたスーパーマンを演じたブランドン・ラウス。この人ポスターやスチール写真では、細く見えてあまりスーパーマンっぽくないのだが、実際の映像では実によく雰囲気がでている。

レックス・ルーサーを演じたケヴィン・スペイシー。ジーン・ハックマンもその演技力によって、大物なんだか小物なんだかよくわからない、煮ても焼いても食えない悪役をどこかコミカルに演じていたが、この人の存在感も圧倒的。

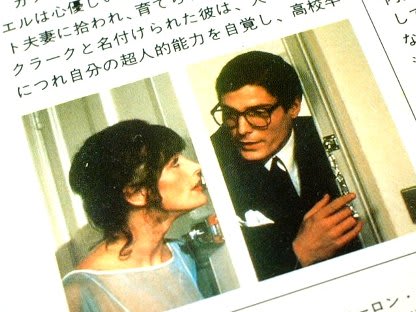

今回の映画のネタ元となった1978年版のリチャード・ドナー版のスーパーマン。1作目、2作目は、同じくジョン・ウィリアムズが音楽を担当したスターウォーズと並んで、当時流行の兆しを見せていた特殊撮影を駆使したSF超大作映画だった。ドリフやひょうきん族など、この頃の日本のテレビには、スーパーマンのパロディが溢れかえった。この後もスパーマンを題材とした作品は作られ続けていますが、今でもスーパーマンといえばやはりこれ。

この文字が立体的に見えるロゴもあちこちで流用されていたよう思います。映画のほうは、2作目、3作目とヒットを重ねてアメリカの新たな神話となっていったスターウォーズと比べて、だんだん回を重ねるごとにB級映画っぽくなっていってスーパーマンのいとこのスーパーガールなんてのも出てきて失速してしまった。

永遠のスーパーマンともいえるクリストファー・リーヴ氏。乗馬事故による脊椎損傷やその後の啓蒙活動など、波乱の人生を送られた。

ということで、今さらスーパーマンでもないな~と思わせておいて、25年以上前の映画の続編という形で古典的ヒーローを再生するという変化球で作られたこの作品、映画評サイトやアマゾンのレビューでも、実に100点中85点だとか星★★★★などと高得点を付けています。当時の映画批評家の評価も高かった模様。しかし続編の話は聞きません。実は三部作となる予定だったのが、興行収入が思ったより伸びず、マン・オブ・スティール(Man of Steel)としてリブート(再起動)されてしまいました。バットマンをバットマン ビギンズ(Batman Begins)としてリブートした、クリストファー・ノーラン監督や脚本家のデヴィッド・S・ゴイヤー氏の原案により、新たなスーパーマンとして生まれ変わることになってしまいました。

個人的には、ブランドン・ラウス氏によるスーパーマンのこの路線で行って欲しかった。ということで、1978年度リチャード・ドナー版スーパーマンやあのジョン・ウィリアムズのテーマ曲に思い入れのある人には、評価星★★★★ということでお勧めしたいと思います。

参考:Wiki スーパーマンリターンズ、スーパーマン、スーパーマン(1978年の映画)、スーパーマンⅡ、クリストファー・リーヴ、DCコミック、マン・オブ・スティールの項