電子ゲーム関連のComeing Soonということで、健忘録もかねてひとまずまとめておきます。ただ時間がないため、実際に作成できるかはわかりません。

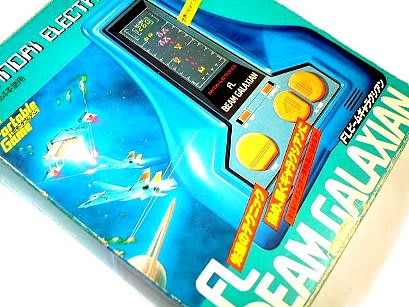

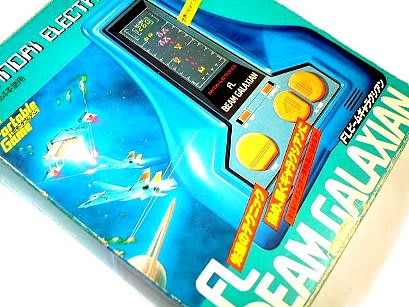

FL・ビームギャラクシアン(バンダイ)

スーパーギャラクシアンとならんで、国産ギャラクシアン移植の代表。流れる星空が美しかった。

他に85年発売の、最後のFL機スペースハリケーンetc・・・

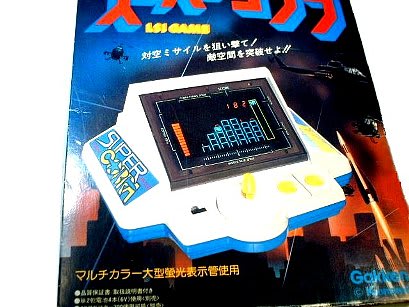

スーパーギャラクシアン(エポック社)

国産ギャラクシアンの最高峰。電子ゲームの代表格といってよいほど有名な一台。

スペースディフェンダー(エポック社)

こちらも当時かなり売れたであろう有名な一台。ディフェンダーというタイトルはついてますが、内容はスクランブル(コナミ)っぽい。

ドラキュラハウス(エポック社)

こちらもポピュラーな一台。当時は、TVCMまで作られたほど。この頃が、電子ゲームの黄金期か。

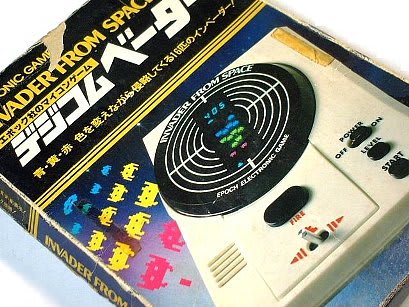

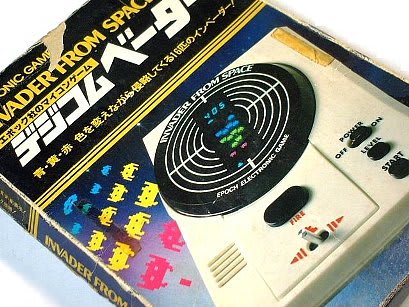

デジコムベーダー(エポック社)

初期のFLインベーダー。これも電子ゲームとしては有名な一台で、登場時はかなり衝撃的でした。

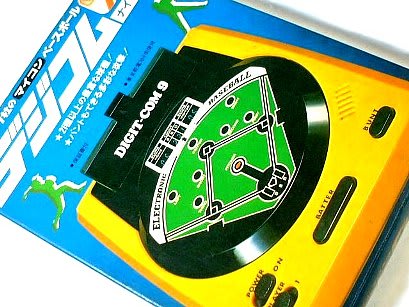

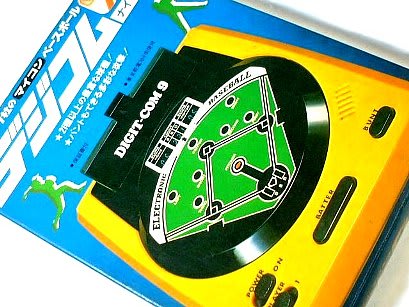

デジコムナイン(エポック社)

FLや液晶が登場する前に流行ったLEDゲーム。バンダイやトミー、学研からも同タイプの野球ゲームが出ていました。

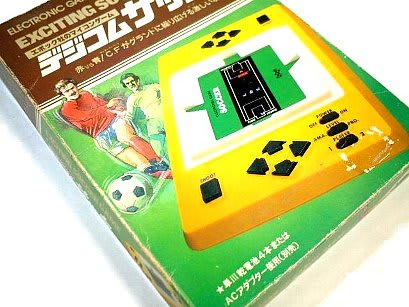

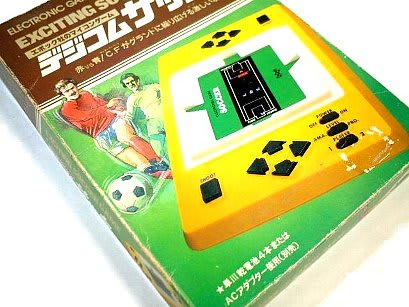

デジコムサッカー(エポック社)

タイトルにデジコムとはいる最後のタイトル。Jリーグ前のサッカー人気が出る以前のもの。

デジコムフットボール(エポック社)

フットボールという、日本では若干マイナーな競技の電子ゲーム化。ちょっと珍しい。

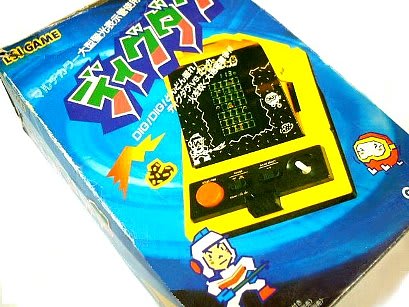

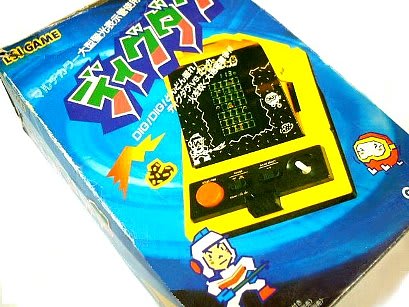

ディグダグ(学研)

ナムコの有名タイトルの電子ゲーム化。移植ものの学研の象徴的タイトル。

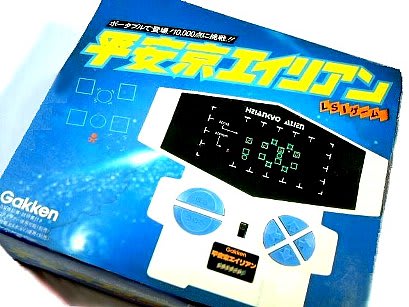

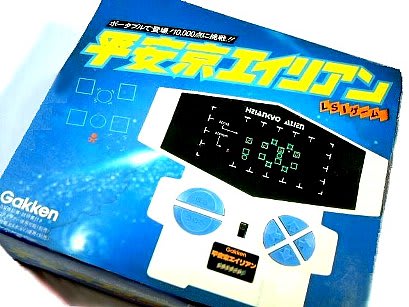

平安京エイリアン(学研)

電子音響の有名タイトルの電子ゲーム化。個人的には、FLゲームの最高傑作。

インベーダー1000(学研)

学研インベーダー3部作の第二弾。学研インベーダーとしては、最もポピュラー?

パックモンスター(学研)差し替え

インベーダー並みに各社に移植されたパックマンの学研版。

他には、コレコと共通の筐体を持つスーパーパックモンスターも

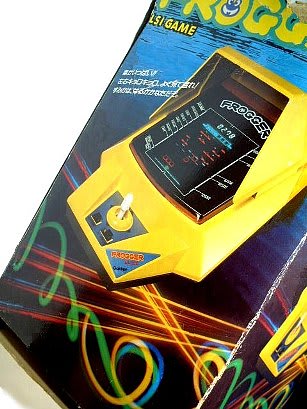

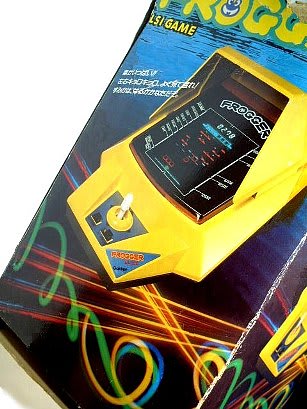

フロッガー(学研)

フロッガー(コナミ)の移植。電子ゲームへの移植ものとしては、最高の再現度。

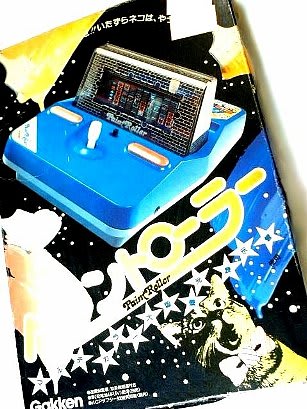

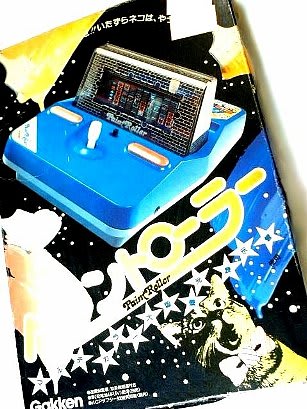

ペイントローラー(学研)

クラッシュローラー(アルファ電子)の移植。マイナーですが、個人的にはかなり好き。

フィッター(学研)

フィッター(タイトー)の移植。バンダイ・チェンジマンとどちらが好み?

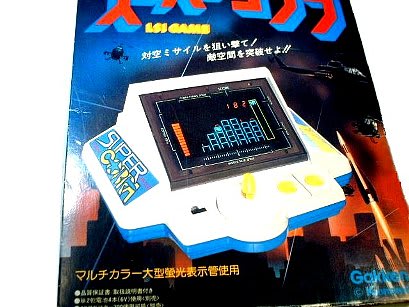

スーパーコブラ(学研)

スーパーコブラ(コナミ)の移植。筐体もかっこよいし、移植度も良いが、なぜかデッドストックを良く見かける。

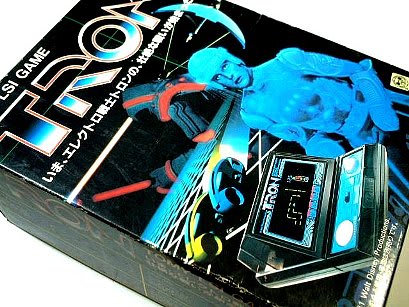

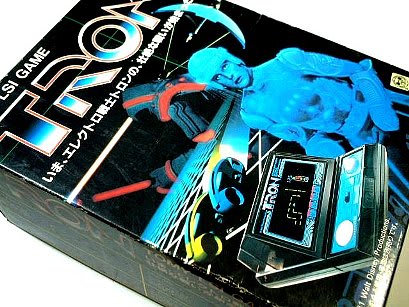

TRON・トロン(トミー)

CGを本格的に使用したディズニー映画TRONのゲーム化。スケルトン筐体が素晴らしい。

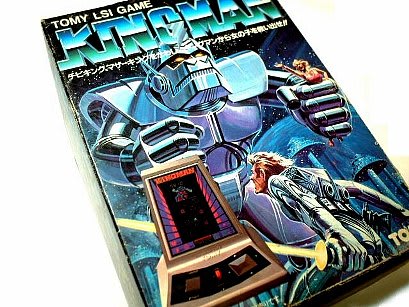

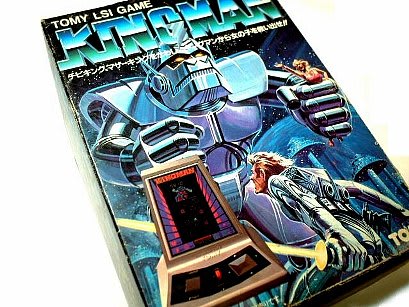

キングマン(トミー)

電子ゲームとしては入手しやすく、ネタにされることの多い一台。私は好きです。

ケイブマン。こちらもデッドストックの常連とネタにされることの多い一台。

TEG・スぺースアタック(トミー)

トミー初期のFLインベーダー。地味ですが良く出来てます。

パワーマン。トミーLCDブランド、デジプロシリーズの一作。

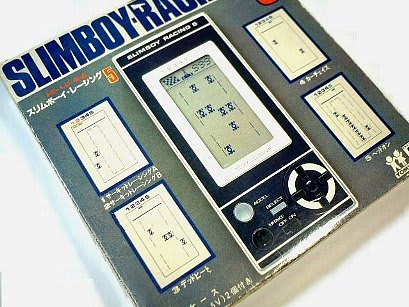

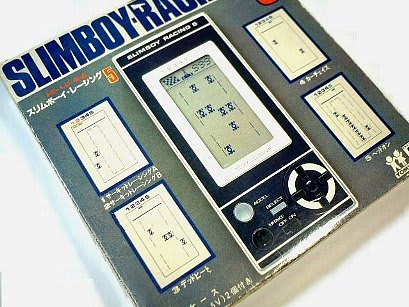

スリムボーイ・レーシング5。トミーLCDブランド、スリムボーイの第一弾。

TEG・バレーボール(トミー)

FLや液晶が登場する前に主流だったLEDゲーム。野球やバスケもあります。

Drスミス(トミー)

海外製。パーカーブラザーズのMERLINをトミーが国内販売したもの。初期のLEDゲーム。日本よりも海外で有名。

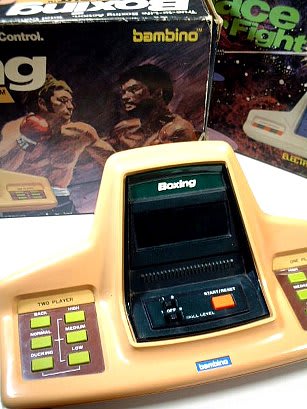

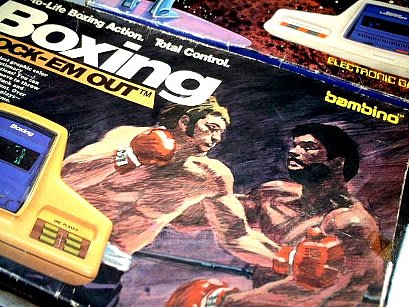

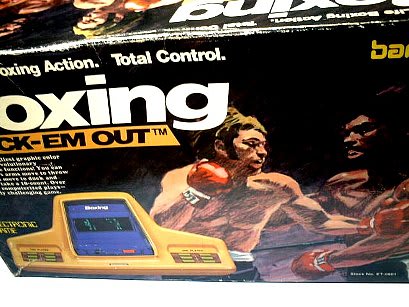

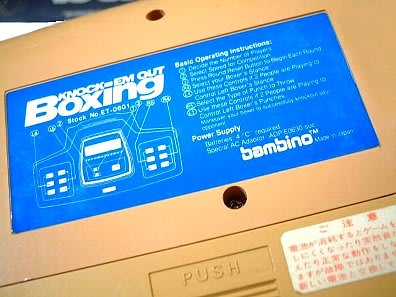

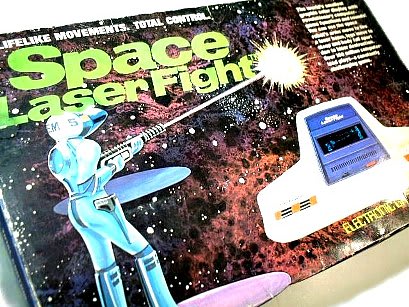

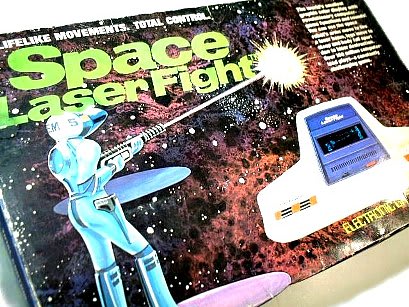

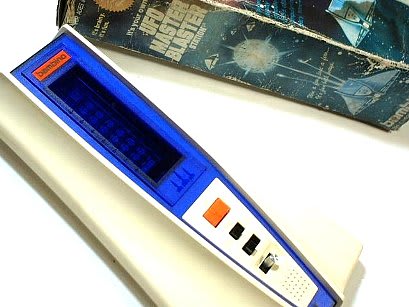

スペースレーザーファイト(バンビーノ)

バンビーノの初期FL。電子ゲーム界のフェラーリ。レトロフューチャー。

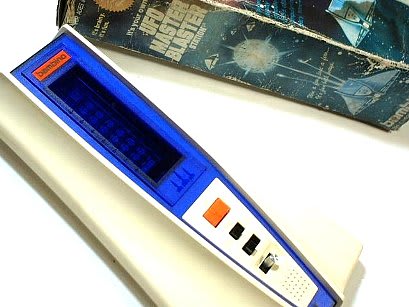

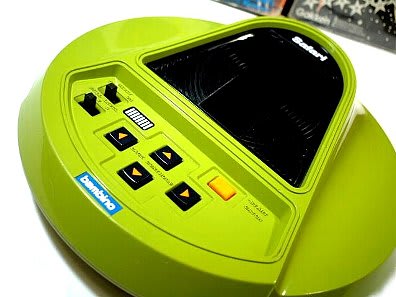

UFO MASTER BULASTER STATION(バンビーノ)

ミサイル遊撃大作戦(トミー)のバンビーノ版。国内より国外で有名みたい。

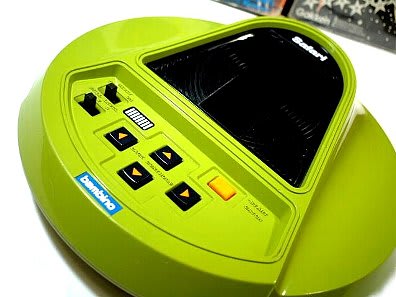

サファリ(バンビーノ)

バンビーノの中期FL。元ネタは、やはりトランキライザーガン(セガ)?

ザ・ドラキュラ(ツクダオリジナル)

ちょっとマイナーなツクダオリジナルのFLゲーム。パックマンタイプのドットイート型。

グレートエスケープ(ツクダオリジナル)

これもマイナーなツクダオリジナルのFLゲーム。FLで縦横スクロールを実現した、隠れた名機。

オートレース(マテル)

77年発売の世界最初の電子ゲーム。LEDゲーム・バンダイチャンピオンレーサーの元ネタ。電子ゲームの自動車レースものの原型。

Comeing Soon・・・

FL・ビームギャラクシアン(バンダイ)

スーパーギャラクシアンとならんで、国産ギャラクシアン移植の代表。流れる星空が美しかった。

他に85年発売の、最後のFL機スペースハリケーンetc・・・

スーパーギャラクシアン(エポック社)

国産ギャラクシアンの最高峰。電子ゲームの代表格といってよいほど有名な一台。

スペースディフェンダー(エポック社)

こちらも当時かなり売れたであろう有名な一台。ディフェンダーというタイトルはついてますが、内容はスクランブル(コナミ)っぽい。

ドラキュラハウス(エポック社)

こちらもポピュラーな一台。当時は、TVCMまで作られたほど。この頃が、電子ゲームの黄金期か。

デジコムベーダー(エポック社)

初期のFLインベーダー。これも電子ゲームとしては有名な一台で、登場時はかなり衝撃的でした。

デジコムナイン(エポック社)

FLや液晶が登場する前に流行ったLEDゲーム。バンダイやトミー、学研からも同タイプの野球ゲームが出ていました。

デジコムサッカー(エポック社)

タイトルにデジコムとはいる最後のタイトル。Jリーグ前のサッカー人気が出る以前のもの。

デジコムフットボール(エポック社)

フットボールという、日本では若干マイナーな競技の電子ゲーム化。ちょっと珍しい。

ディグダグ(学研)

ナムコの有名タイトルの電子ゲーム化。移植ものの学研の象徴的タイトル。

平安京エイリアン(学研)

電子音響の有名タイトルの電子ゲーム化。個人的には、FLゲームの最高傑作。

インベーダー1000(学研)

学研インベーダー3部作の第二弾。学研インベーダーとしては、最もポピュラー?

パックモンスター(学研)差し替え

インベーダー並みに各社に移植されたパックマンの学研版。

他には、コレコと共通の筐体を持つスーパーパックモンスターも

フロッガー(学研)

フロッガー(コナミ)の移植。電子ゲームへの移植ものとしては、最高の再現度。

ペイントローラー(学研)

クラッシュローラー(アルファ電子)の移植。マイナーですが、個人的にはかなり好き。

フィッター(学研)

フィッター(タイトー)の移植。バンダイ・チェンジマンとどちらが好み?

スーパーコブラ(学研)

スーパーコブラ(コナミ)の移植。筐体もかっこよいし、移植度も良いが、なぜかデッドストックを良く見かける。

TRON・トロン(トミー)

CGを本格的に使用したディズニー映画TRONのゲーム化。スケルトン筐体が素晴らしい。

キングマン(トミー)

電子ゲームとしては入手しやすく、ネタにされることの多い一台。私は好きです。

ケイブマン。こちらもデッドストックの常連とネタにされることの多い一台。

TEG・スぺースアタック(トミー)

トミー初期のFLインベーダー。地味ですが良く出来てます。

パワーマン。トミーLCDブランド、デジプロシリーズの一作。

スリムボーイ・レーシング5。トミーLCDブランド、スリムボーイの第一弾。

TEG・バレーボール(トミー)

FLや液晶が登場する前に主流だったLEDゲーム。野球やバスケもあります。

Drスミス(トミー)

海外製。パーカーブラザーズのMERLINをトミーが国内販売したもの。初期のLEDゲーム。日本よりも海外で有名。

スペースレーザーファイト(バンビーノ)

バンビーノの初期FL。電子ゲーム界のフェラーリ。レトロフューチャー。

UFO MASTER BULASTER STATION(バンビーノ)

ミサイル遊撃大作戦(トミー)のバンビーノ版。国内より国外で有名みたい。

サファリ(バンビーノ)

バンビーノの中期FL。元ネタは、やはりトランキライザーガン(セガ)?

ザ・ドラキュラ(ツクダオリジナル)

ちょっとマイナーなツクダオリジナルのFLゲーム。パックマンタイプのドットイート型。

グレートエスケープ(ツクダオリジナル)

これもマイナーなツクダオリジナルのFLゲーム。FLで縦横スクロールを実現した、隠れた名機。

オートレース(マテル)

77年発売の世界最初の電子ゲーム。LEDゲーム・バンダイチャンピオンレーサーの元ネタ。電子ゲームの自動車レースものの原型。

Comeing Soon・・・