パーフェクト麻雀は、バンダイより1983年に発売された麻雀の携帯ゲーム機。バンダイより発売された、電子ゲームとしては最初のものになります。当時の価格は、電子ゲームとしては、かなり高めな16,800円。麻雀を題材とした電子ゲーム機としても、初めてのものだったと思います。

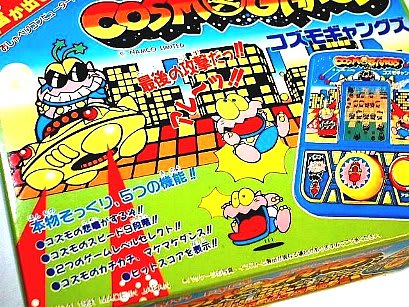

コンピュータを使用した麻雀ゲームとしては、ジャンピューター(81・アルファ電子)があり、これが麻雀を題材としたアーケードゲームとしては、実質的に初のものだったようです。これはタイトー、セガ、日本物産、シグマなどのメーカーが、製造許諾を得るなどのかなりのヒットになったようです。

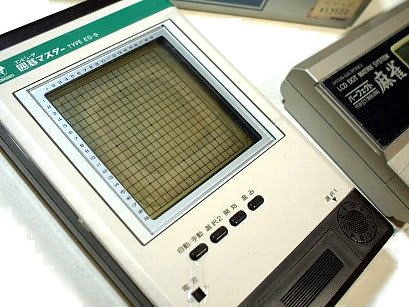

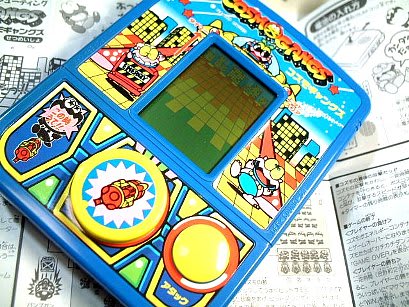

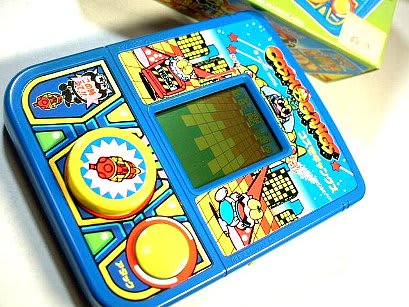

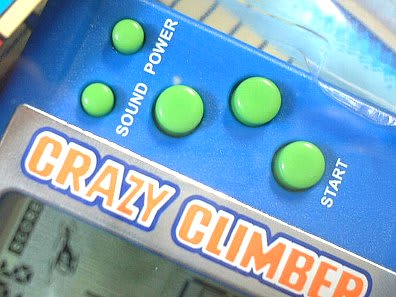

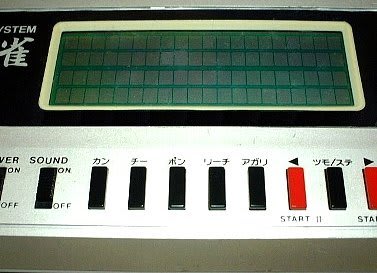

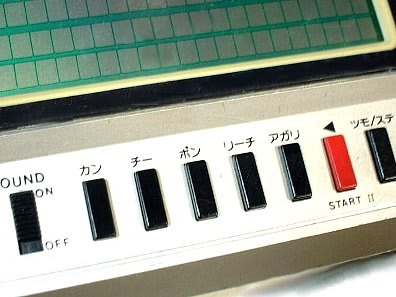

そのジャンピューターをなんとなく連想させる、ボタンの並んだ操作部。ジャンピューターには、19個のボタンが付いていたようですから、実際にはぜんぜん少ないのですが。それでもこのボタンの多さは、電子ゲームとしては異例だったと思います。

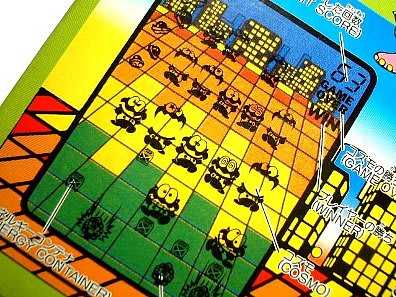

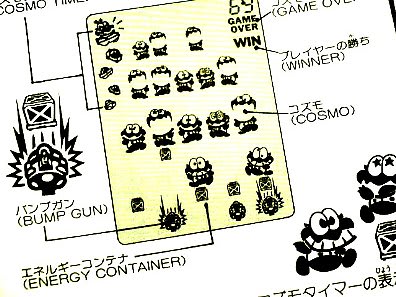

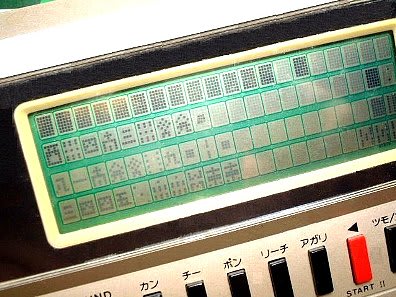

表示部は、麻雀牌を再現する必要からドットマトリックス方式を採用しています。ゲームウォッチなどこの頃の電子ゲームは、ほとんどがキャラクターがあらかじめプリント(固定)されたセグメント方式を採用していました。ドットマトリックスを採用してソフトの交換に対応したゲームポケコン(エポック社)が85年、ゲームボーイが89年ですから、これもこの時期としては珍しいものだったと思います。ゲームは、ジャンピューターと同じ2人麻雀。このゲーム画面も、どことなくジャンピューターを連想させます。

1983年7月15日にはファミリーコンピュータ、8月23日には麻雀が発売されており、パーフェクト麻雀は同年の8月に出たようです。価格的にもファミコン14,800円、麻雀3,800円に対して16,800円ですから、麻雀しかできないゲーム機としては微妙な時期、価格だったと思います。それでも初の携帯型ゲームということからヒットしたようで、その後にシリーズがパーフェクト麻雀Ⅳまで発売されています。

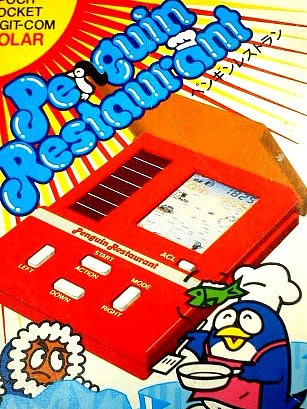

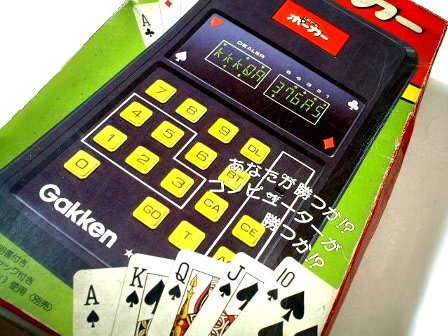

この頃は、麻雀以外にもオセロ、チェス、バックギャモン、囲碁など大人向けの電子ゲームも発売されていました。大人向けのものは、思考ゲームが多かったこともあってか、子供向けの電子ゲームに比べて少し高価なものが多かったと思います。こちらは、ツクダオリジナルのCOMPUTER Othello M-Ⅱ13,500円。

川崎電子・囲碁マスター39,800円。

学研のLSIゲームポーカー。学研からは、バックギャモンや囲碁トレーナーなど大人向けの商品もたくさん発売されていた。

個人的な思い出としては、価格が高価だったということ、麻雀のルール自体知らなかったということで、購入の対象にはなりませんでした。ただ思考型のゲームというところが、非常に高度な感じがして憧れていたことを思い出します。この頃の感覚では、コンピュータ=電子頭脳ですから、コンピュータが思考を始めたような気がして、ついにここまできたかといった感じでしたね。

参考:Wiki ジャンピューター、任天堂の麻雀の項