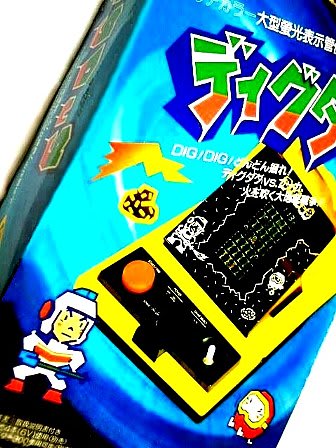

これは、電子ゲームのブーム終期(83年頃)にGakken(学習研究社)より発売された、LSI GAME ディグダグ DIG DUG。

元ネタは、言わずと知れたナムコのディグダグ(82)で、ナムコ黄金期の超有名作を電子ゲームに移植したものです。オリジナルは名作と呼ばれる作品だけあって、電波新聞社の手によりMZ-1500、X1、FM-7、FM77AV、PC-8001、PC-8001mkIISR、PC-8801、PC-8801mkIISR、PC-6001mkII、ナムコ自身の手によりMSX、ファミリーコンピュータと、当時の多くのPCやコンシューマ機に移植されています。現在でもネット配信やiPhone等で遊べ、古典的ゲームの代表的なひとつといってよいでしょう。そんな移植作品の中でも、この学研版はとびきりの変り種だと思います。

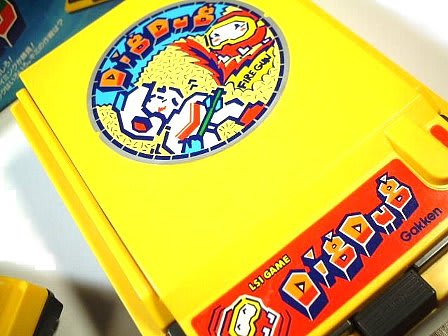

80年代、昭和のポップを感じさせてくれるイラストがGood。

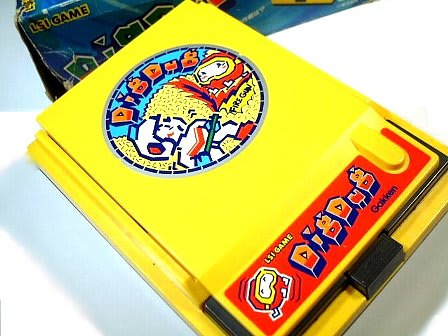

ナムコのみならず、80年代を象徴するキャラのひとつと言えるプーカ(POOKA)

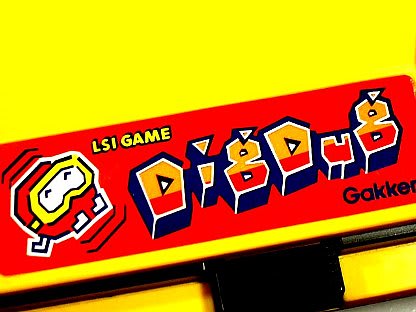

筐体に楽しげなデザインと遊びが散りばめられています。

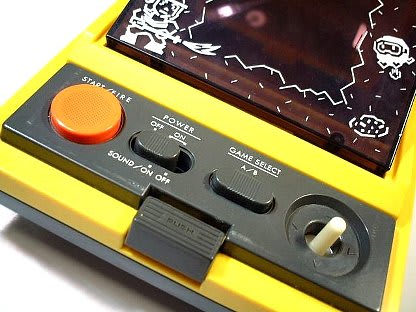

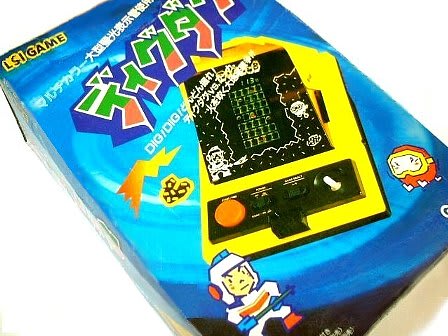

こちらが本体。カバーを開くことでスクリーンが起き上がるように作られており、当時のアーケードのアップライト筐体を連想させる。ディグダグらしい、お洒落でポップなイラストがスクリーンを飾っています。

こちらが操作のためのスイッチ類。スタート/FIAEは共用ボタン、音のON/OFF、ゲームセレクトA、Bと後期のものだけあって、操作部も完成の域に達しています。今では流行らないジョイスティック型の方向キーは、操作感は悪くありません。

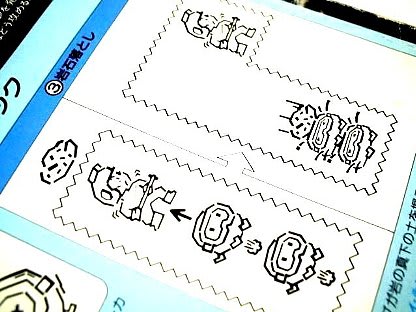

画面構成はこのような感じ。オリジナルが地中を掘り進むゲームのため、電子ゲームで再現するにはかなり無理があったと思われますが、キャラクターの外枠を使って土中を再現。主人公ディグダグ(DIGDUG)とプーカ(POOKA)は再現していますが、残念ながらファイガ(FYGAR)は登場しません。その代わりといっては何ですが、プーカ(POOKA)が炎を吹いて攻撃してきます。プーカ(POOKA)の目変化や土中の岩も再現して、なんだかんだいっても後期らしく移植度は高くなっています。

学研版ディグダグ DIG DUGの最大の特徴といえるのが、銛とポンプの変わりにファイア・ガンを装備しているところ。銛とポンプで膨らませて敵を破裂させるのが、ディグダグの特徴とも言える部分ですが、ファイア・ガンとはいっても足止めも出来るため、使用感覚は銛とポンプと変わらなくなっています。

行けー!!画面が狭いためそうとう難しい。でも決まるとなかなか爽快。ディグダグだという気がする。

ディグダグ DIG DUGのゲーム性の最大のポイントである、岩石落しも頑張って再現。これがなかったら、ディグダグとはいえません。ただ画面が5×7マスと非常に狭くスクロールもしないため、岩石の下に敵を誘導することは非常に困難。同じようなゲーム性を持つバンダイのザックマン(THE PITの移植)では、画面をスクロールさせることにより、広い空間を確保していました。

プレイヤーキャラクターのヘルメットを岩、胴体部分をプーカ(POOKA)として使っている。重ねあわせができない、蛍光表示菅ゲームならではの工夫。プーカ(POOKA)の目の部分だけを表示して、目変化を表現しています。この中に銛とポンプは、入れることができなかったのでしょう。プーカ(POOKA)をもうちょっと可愛く表現して欲しかった。

箱絵や筐体に貼られたディグダグのイラストやステッカー等に負けず劣らず、筐体そのものの仕掛けもとてもかわいい。ボタンを押すと蓋がポンと開き・・・。

ぱかっとスクリーンが立ち上がります。

この辺りは、ゲームであると同時に玩具でもある電子ゲームの魅力を良く表していると思います。

電子ゲーム後期のものなので、スクリーンはレンズになっており、蛍光表示管の小さな画面を拡大してくれます。初期のゲームセンターや駄菓子屋には、蛍光灯の反射よけにダンボールがおいてありましたが、どことなくあれを連想させてくれる。

蓋の背面にはディグダグステッカー。ファイアガン使ってますので、学研版オリジナルのもの。

こんなポップで洒落たゲーム機、今でもなかなかないと思います。学研は、同時期にアミダー(コナミ)、フィッター(タイトー)などを電子ゲームに移植していますが、ナムコのマッピー、ボスコニアン、ラリーXなんかを移植してくれていたら、どんなだっただろうと夢が膨らみます。ただ、複雑なディグダグを電子ゲームで再現するのは、そうとう大変だったはずで、早い時期に平安京エイリアンを再現した学研の最後の挑戦だったのかも知れません。

個人的な思い出としては、ディグダグが電子ゲームに移植されていることすら知りませんでした。ディグダグは電波新聞社が移植していたPC版の印象が強く、もうこの時期にはPCゲームの方に関心が移っていたよう思います。ゼビウスが登場して、マイコンBASICマガジンがその攻略を売りにしたスーパーソフトマガジンを付録に付けるようになり、アニメ化までされて一世を風靡したゲームセンターあらしも静かに終了をする、そんな時期でした。LSIという響きがかっこ良かった時代も終わり、(ファミリーコンピュータを含め)ホビーパソコンが家庭に入ってくる時代を迎えていました。もうこの頃には、液晶ゲームも安くなっており、一本しか遊べないのに9,000円近くする電子ゲームを買おうという気にはならなかったと思います。

ただ現在では、ポップな筐体とディグダグという有名作品の移植として人気の高いものになっています。わりとオークション等にも出てきますので、興味ある方は入手されてみては。ある意味、80年代という時代をとてもよく表現している玩具の一つだと思います。

参考:Wiki ディグダグの項、帰ってきた電子ゲーム、GAME&WATCH ゲームウォッチカンストへの道

いまだに動作します。

最高、45面 18545点とのメモが残っていました。