ここのところAmazonばかりで久し振りにヤフオクを使ったのですが、なかなか物が届かないので、とりあえず小ネタですが散財日記。

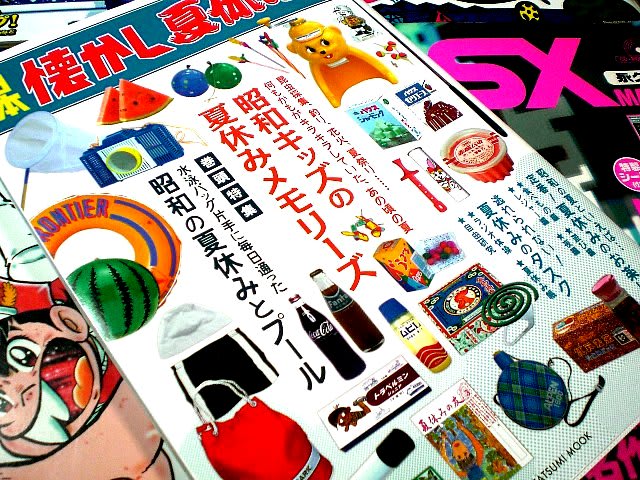

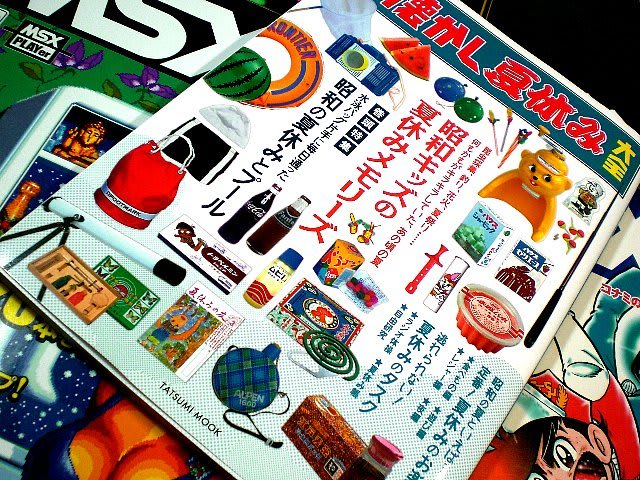

日本懐かし夏休み大全(タツミムック)・(新品/辰巳出版) 780円

日本懐かし大全シリーズが好調な辰巳出版より、新刊が出ていたので買ってみた。日本懐かし夏休み大全ということで、実にタイムリーな企画。この懐かし大全は、(仮)の状態で予告されてから発売まで数ヶ月はかかるのですが、こちらはかなりのスピードで発売されました。この時期をねらった企画なのだと思います。

これまでの懐かし大全では、レトロ食品自販機だとか10円ゲームだとか、カセットテープ、アイス、インスタント麺など、ニッチな隙間を狙って企画されたシリーズでしたが、こちらは夏休みということで、広い層にアピールする一冊だと思います。特別編ということなのか他のシリーズ違って版が大型で、ページ数も100ページ足らずと少なめ。価格も780円とかなり安い。書店の店頭に置いてあったら、懐かし大全シリーズを知らない人でも思わず手にとってしまいそうな感じがします。

内容は、70年代~80年代あたりの小学生位の年代の夏休みを広く扱っている。海水浴、プール、山、キャンプ、夏祭り・・・。

夏休みの友。毎日少しずつ進めていく形式でした。毎日の天気なんかも書かなければならなかったため、溜めてしまうと後で困った。

夏の定番、風物詩ともいえる商品郡。CMがいかにも夏という感じがして印象的でした。

冷蔵庫に麦茶などを冷やしてあったアイスポット。家にあったのは、真ん中のオレンジのやつ。

当時のアイスから、家庭で作るシャービック、ゼリーエース、フルーチェ。雪印の宝石箱は、掲示板の懐かしい話題では必ずといってよいほど貼られる定番。それだけインパクトがあったんでしょうね。

ビン入りのジュース、スターウォーズ、スーパーカーなどのコーラの王冠。

朝の6時半には、近所の広場や学校に集まってラジオ体操。自宅に帰ってから朝の子供劇場でアニメを見た。

カブトムシの飼育セットと、今は珍しい昆虫採集セット。

薄い本なので、掲載されている商品数が少なかったり、夏休みに関する思い出やエッセイなどの記事も少なかったりと、喰い足りない部分はあります。しかし、リーズナブルな価格ですし、このようなワンテーマに沿って懐かしものを集めてくれたムックは、それほど多くないと思いますので、この表紙やタイトルにビビットくる人にはお勧め。

はじめてのファミコン―なつかしゲーム子ども実験室・(古本/マイクロマガジン社) 1円(送料250円)

はじめてのファミコン―なつかしゲーム子ども実験室は、2005年に出版されたファミコン本。ゲームサイド誌の前身ユーゲー誌上で連載されていたまるやきくんのなつかしゲーム人体実験というエッセイをまとめたもの。

ファミコンのゲームを、今時の子供であるまるやき君に遊んでもらい、その反応を見るというもの。ファミコンで遊んでいた世代の子供がそろそろゲームをする年齢になり、そういった意味でも興味深い企画だったのでしょう。

あまり詳しく読んでいないため、詳しい内容やまるやき君の反応はいまひとつわかりません。ただ連載開始時期2001年に中学生で、連載終了時には高校生になっていたということですから、今だと30歳前くらいになるのでしょうか。プレステ懐かしい~とか言っていそうです。

子供はすぐに大きくなりますから、次はまるやき君と同世代の人が、子供にセガサターンやらプレイステーションをやらせて、反応を楽しむ時期が来ているのかも知れませんね。時代は繰り返します。

ということで、ファミコンの時期も懐かしいし、セガサターンやらプレイステーション1の時期も懐かしいし、一冊で2度懐かしい本と言えるのかもしれません。

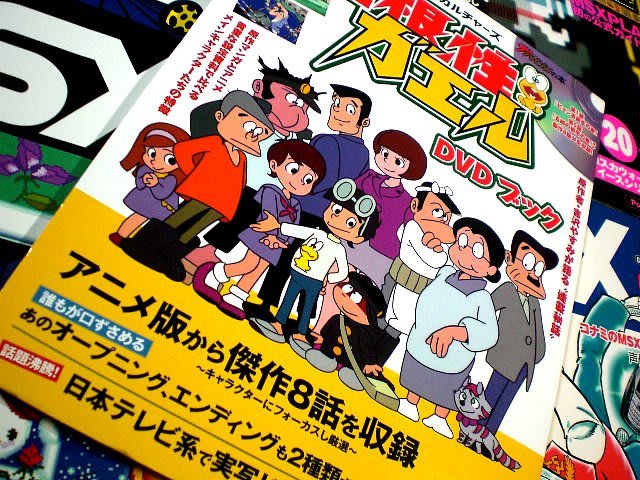

Final Re:Quest ファイナルリクエスト(1)(シリウスKC)・(古本/講談社) 1円(送料250円)

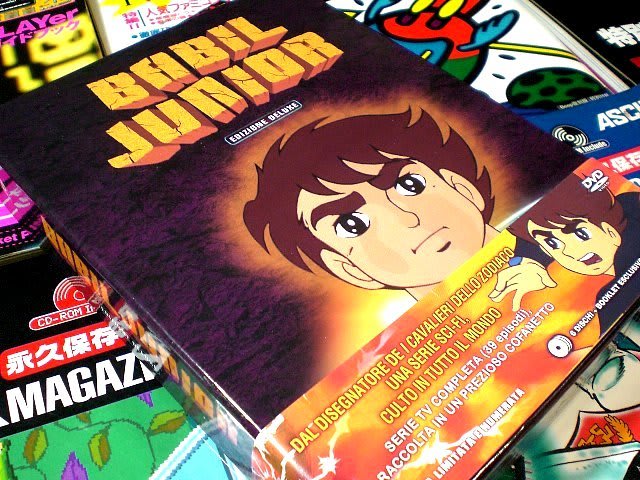

Final Re:Quest ファイナルリクエストは、2014年より講談社月刊少年シリウス及びニコニコ静画で連載されている漫画作品。作者は、日下一郎氏と株式会社ヒューガということで、セガガガのゾルゲ市蔵氏の新作だと思います。

新感覚の全編ドット絵漫画、すべての元勇者に捧ぐ、勇気と再出発の8ビットファンタジーと謳っています。

この作品の凄いのは、新感覚の全編ドット絵漫画と謳ってあるとおり、全編がスーパーファミコンみたいなドット絵でしかもフルカラーで描かれていること。ユーゲー誌で長い間連載を続け、8ビット読者をくすぐる手を知り尽くした、実にゾルゲ氏らしい作り。

書籍の冒頭は、取り扱い説明書の体裁を取っており、冒険の手引き、キャラクターの紹介、使用上の注意など、ゾルゲ節が炸裂している。

物語は、ファイナルクエストという架空のRPGゲーム内での出来事。最終ボスを倒し大円団を迎えたゲーム内で、ある一人のキャラが目を覚まします。異変を感じたそのキャラ(主人公)は、他のキャラに話しかけ彼らが止まったまま動かないことを知る。

異変の正体は、BUGによりゲーム内の世界が消え去ろうとしているということ・・・。ネバーエンディングストーリーですね。

この異変を食い止められるのは、勇者様(かってのプレイヤー)しかいないということで、主人公の旅が始まります。途中で人間になりたいと願うモンスターを仲間に加えたり、悪のトルネコみたいな商人が仲間になったりと、どこかで見た事のあるような懐かしい展開が待っています。

単なる色物っぽい漫画のようにも見えますが、まるで火の鳥未来編を読んでいるかのような重厚な読後感が広がったりもします。誰しも、経験してきたRPGの数だけカセット内にセーブされた(思い出と)キャラクターがいるはずで、何かどこかで忘れ物をしてきたような、そんなポイントを付いた作りになっています。連載中で、現在3巻までが刊行中…。果たして物語の顛末はどうなるのか、気になります。

ドラゴンスレイヤー(ロールプレイングゲームブック)(古本・MIA/日本ファルコム) 300円(送料250円)

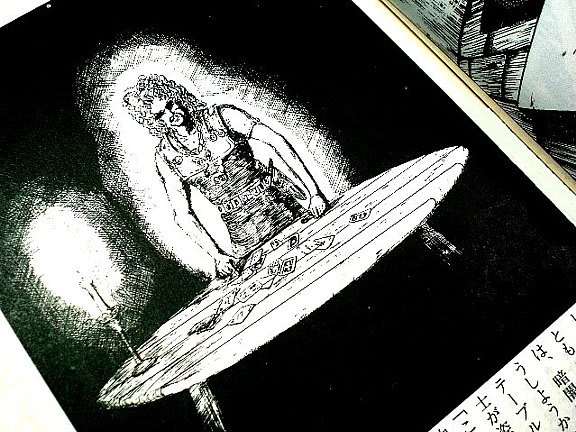

ドラゴンスレイヤー(ロールプレイングゲームブック)は、1986年に発売されたゲームブック。著者は、日本ファルコムとファルコムの宮本恒之氏。このゲームブックの題材になっているドラゴンスレイヤーは、当時日本ファルコムに在籍していた木屋善夫氏が、1984年に発表したアクションRPGの傑作。これと、この続編のザナドゥで木屋氏は80年代のスタープログラマーの一人となりました。

内容は、4つの話に分かれた4部構成になっていたり、後戻りも可能でマッピングもできる迷路が入っていたりと、かなり本格的。世界観もシリアスになっており、ドラゴンスレイヤーというよりザナドゥのモンスターが登場している。ドラゴンスレイヤーのモンスターだと、足とかピロエースだとか、タモリだとかなので、やりようがなかったのでしょうが。

特定の部屋に入るとNPCがいて、イベントが挿入される。

このゲームブックの一番の特徴と言えるのが、巻末に魔法やアイテム、装備品などのページが用意されており、ページには折れ線が入っている。アイテムや情報を入手したときには、対応するページを折り曲げてしおりのように検索がしやすくなるという仕掛けがしてある。アイデアとしては面白いと思うが、本を折り曲げるのには抵抗があるし、素直に記録用紙に書いた方が良いかなと思う。

このMIAというのはアスキーの出版ブランドで、ゲームブックや攻略本を当時出版していた。このドラゴンスレイヤーは、数が出たのか1,000円以内くらいで入手できるのだが、ストラットフォード・コンピュータセンター(マジカルズー)と東本昌平氏により書かれた魔塔バイアスの謎―ザ・スクリーマーの方は、10,000円超という希少本になっている。これは、ドラゴンスレイヤーと同じくパソコンのゲームが原作でゲームブック内に東本昌平氏の漫画が挿入されるという作りだった。これが当時欲しくて、今も欲しいゲームブックの一つになっている。もうひとつは600超ページという分厚さながら、そのほとんどが500枚にも及ぶ迷路のイラストのみで構成された魔城の迷宮。こちらもプレミア価格になっている。

ということで、ドラゴンスレイヤー(ロールプレイングゲームブック)でした。これは、また詳しく調べてネタとして紹介します。