2023年の世界と日本を予測する

2022年は、日本にとっては前年に引き続いてコロナ禍と円安、それと密接に

関連した物価上昇が私たちの日常生活に大きな影響を与えました。

一方、世界に目を向けると、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻が大きな

衝撃を与えました。

もっとも、ウクライナはや何といっても多くの日本人にとてって、遠く離れた国

の問題で、どれほどの人が自分の問題として感じられたかは疑問です。

しかし、この戦争がもたらした全く別の副作用として、ロシアの石油や天然ガス

の供給が世界の市場で激減し、それにともない価格は暴騰しました。

エネルギー資源の9割と輸入していると日本も、この事態の影響をまともに受け

て、あらゆる物価の高騰の一要因となりました。

さて、世界と日本にとって2023年はどんな年になるでしょうか? もちろん、

これに対する見解は人によって異なります。

ここでは、イギリスの『フィナンシャル・タイムズ紙』(Financial Times)が毎

年発表している予測を中心に検討してみたいと思います(注1)

今年は、2023年1月1日午前〇時に配信された今年の重要な問題を20項目に絞

って、それぞれの項目について簡単に説明がつけられています。なお、それぞれ

の項目に対する答えは別々のスタッフが担当しています。

今回は、私の独断で20項目のうち5項目を選んで紹介し、私のコメントを書き

添えようと思います。参考までに昨年(2022年)の予測は20項目中、5項

目が外れたということです。

①ロシアとウクライナの戦争は停戦に至るか?

これに対しては「至らない」と答えています。2023年は正式な和平調停はお

ろか、長期的な停戦の条件がそろう可能性も低いだろう。

現状を凍結するのではロシアもウクライナも満足しない。ロシア政府はウクライ

ナの独立を打ち破ることも、22年9月に強引に「併合した」東・南部4州さえ完全

に支配できていない、というのがその理由です。

しかも、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアに制圧されたドンバス地方と

14年に一方的にロシアに併合された南部クリミアに加え、2月の侵攻以降に失っ

た領土を奪還しない限り停戦に応じることは考えられない。

これらの領土奪還には、西側諸国としては供与したくないと考えるであろう武器

が必要になる。他方、ロシア側は長期戦に備え、部隊の再編や準備を進めている。

長期にわたる過酷な戦いがまだ続くだろう。

私もほぼ同感ですが、戦争には想定外の要素が加わることがあります。

たとえば、ウクライナに対するNATO側、特にアメリカからの武器支援が予定

より少なかったり、ロシアの武器弾薬が突然尽きてしまったりした場合、戦況は

一挙に変わってしまいます。

また、プーチン大統領が精神的に追い詰められて突然辞任したり、あるいはロシ

ア国内の反プーチン運動の高まりで、大統領の地位から引きずり降ろされる可能

性もあります。

②ヨーロッパで停電は発生するか?

これに対する答えは「発生する」です。この冬が厳しい寒さになれば4月までに発

生する可能性があるが、問題はその後、今年から来年にかけて到来する冬だ。

天然ガスの備蓄は現在こそ満タンに近いが、寒さが終わる23年春に補充するのは

極めて難しい。22年はロシアからのガス供給が6月まではおおむね通常通り続いた

が、23年はほぼゼロに落ち込むので、液化天然ガス(LNG)で不足を賄うのは難し

しそうだ。

停電のリスクを減らそうと欧州は、残念だがガスから石炭の利用へと逆戻りしつつ

ある。フランスの原子力発電所のメンテナンスを巡る問題は収まるだろう。しかし、

欧州全体のエネルギーシステムはこの18カ月間逼迫しており、突発的な事態が起き

るリスクは高まっている。

筆者が気になっているのは、ヨーロッパにおける停電問題の陰に隠れた、二つの問

題です。

一つは、ロシアの天然ガスへの依存度が高いドイツは、これまでの脱炭素(脱温暖

化)と脱原発に向けて政策を進めてきたのに、今回は、また石炭と原発を復活させ

ようとしていることです。

二つは、世界的なエネルギー危機に対応してヨーロッパ諸国がとった資源の買い占

めがもたらす途上国や貧困国への深刻な問題です。

2022年に、ヨーロッパ各国はなりふり構わず、ロシア産、アメリカ産、中東産

の天然ガスと石油を高値で買いまくって備蓄を増やしました。

このため、途上国や貧しい国は天然ガスを買うことができませんでした。こうした

ヨーロッパの自国優先主義的行動がもたらす負の側面も忘れてはなりません。

③中国は台湾に攻撃または封鎖を仕掛けるか?

これには「しない」と予測しています。中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席

がいずれ台湾を攻撃、もしくは封鎖する決断を下す可能性はあるが、それは23年で

はないだろう、との予測です。

というのも、侵攻はとてつもなく大きなリスクをともなう賭けとなるからだ。もし

台湾侵攻が想定通り進まなければ、習氏は米国と戦争をすることにもなりかねない

わけで、その場合、彼は権力を失い、中国に永遠に取り返しのつかないダメージを

与えることになるからです。

中国は台湾に対し中国に屈服するよう強い圧力をかけることができるから、むしろ

侵攻よりも封鎖に踏み切る可能性の方がはるかに高いと想定される。

④中国は経済成長率5%を再び実現できるか?

これにたいしては「実現できる」との予測です。中国は22年末に新型コロナウイル

スを封じ込める「ゼロコロナ」政策を緩和しました。中国が新型コロナと共存して

いく「ウィズコロナ」をひとたび体得すれば、経済活動は力強く回復するだろう、

と予測しています。

世界にとっても日本にとっても、中国の経済動向は非常に大きな影響を与えます。

私は、期待を込めて、中国は5%の経済成長を実現できると思います。

⑤日銀は金利操作YCCを継続するか?

最後に、日銀のYCC政策ですが、答えは「継続する」です。YCCとは長短金利

操作(イールドカーブ・コントロール=YCC)のことです。

日銀は昨年12月20日に決めた長期金利の許容変動幅を0.25%から0.5%に拡大し、市

場に大きなショックを与えました。

日銀は否定していますが、これは実質的な金利の値上げです。これによって、住宅

ローンなどの長期金利が即座に上昇したことは記憶に新しい。

今年の4月から黒田東彦現総裁に変わって新総裁が就任します。『フィナンシャル・

タイムズ』の評者は、世界経済の低迷が予想されているだけに、日銀は、23年にYCC

を解除して、金利を市場に任せるのは時期尚早だとの判断をするだろう、と予測し

ています。

以上、は『フィナンシャルタイムズ紙』が独自に設定した予測項目ですが、これ以外に、

日

本について、他の予測を補足しておきましょう。

それは「、アメリカの国際政治学者のイアン・ブレマー氏が『日経ビジネス』(電子

版)に寄稿した、「円安は日本経済の弱体化に原因」と題する記事です。

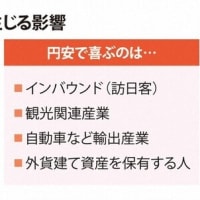

日本経済では一方で円安が進行し、他方で現在物価の上昇にみられるようにインフレ

傾向が顕著になっています。

ブレマー氏は、『日経ビジネス』側から「日本の政権はインフレや円安を収められま

すか」と問われて、次のように答えています。少し補足を加えて紹介します。

現在の日本の中央銀行がインフレを抑えるために他国と同じように金利を上げることは

非常に難しいと思います。政権がどうこうというより、日本の経済そのものが弱まって

いるからですと、いきなり核心を突いた点を指摘しています。

ドルに対して円が安いのも、日本経済の弱体化に原因があります。世界的なインフレは

先に触れた通り構造的な問題なので日本だけでできることは少ない。残念ながら、この

状況は23年も続くでしょう、との見立てです。。

つまり日本経済が弱体化しているので、金利を上げる体力がない、と言っているのです。

上に、フィナンシャル・タイムスの記事で、昨年末に日銀は超短期金利の変動幅を0.25

%から0.5%に引き上げたこと、そして、そのことが事情にショックを与えたこと、住宅

ローン金利がすぐに反応したことを述べました。

この場合わずかに0.5%ですが、欧米の金利値上げは5%以上です。わずか0.5%で市場が

大慌てするほどの衝撃を与えることを考えると、5%の金利引き上げは到底考えられない

でしょう。

それだけ、日本経済は体力がないことの証です。この状況は23年も続くでしょう、との

見立てですが、これは、引き続きインフレ、つまり価格の上昇は続くことを意味します。

給料は上がらず、物価だけが上がる、という、国民にとっては苦しい1年になりそうです。

(注1)『日経ビジネス』(電子版)2023年1月1日 0:00

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB280PD0Y2A221C2000000/?n_cid=NMAIL007_20230102_A

(注2)『日経ビジネス』(電子版 2022年12月23日)https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00525/122000007/

2022年は、日本にとっては前年に引き続いてコロナ禍と円安、それと密接に

関連した物価上昇が私たちの日常生活に大きな影響を与えました。

一方、世界に目を向けると、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻が大きな

衝撃を与えました。

もっとも、ウクライナはや何といっても多くの日本人にとてって、遠く離れた国

の問題で、どれほどの人が自分の問題として感じられたかは疑問です。

しかし、この戦争がもたらした全く別の副作用として、ロシアの石油や天然ガス

の供給が世界の市場で激減し、それにともない価格は暴騰しました。

エネルギー資源の9割と輸入していると日本も、この事態の影響をまともに受け

て、あらゆる物価の高騰の一要因となりました。

さて、世界と日本にとって2023年はどんな年になるでしょうか? もちろん、

これに対する見解は人によって異なります。

ここでは、イギリスの『フィナンシャル・タイムズ紙』(Financial Times)が毎

年発表している予測を中心に検討してみたいと思います(注1)

今年は、2023年1月1日午前〇時に配信された今年の重要な問題を20項目に絞

って、それぞれの項目について簡単に説明がつけられています。なお、それぞれ

の項目に対する答えは別々のスタッフが担当しています。

今回は、私の独断で20項目のうち5項目を選んで紹介し、私のコメントを書き

添えようと思います。参考までに昨年(2022年)の予測は20項目中、5項

目が外れたということです。

①ロシアとウクライナの戦争は停戦に至るか?

これに対しては「至らない」と答えています。2023年は正式な和平調停はお

ろか、長期的な停戦の条件がそろう可能性も低いだろう。

現状を凍結するのではロシアもウクライナも満足しない。ロシア政府はウクライ

ナの独立を打ち破ることも、22年9月に強引に「併合した」東・南部4州さえ完全

に支配できていない、というのがその理由です。

しかも、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアに制圧されたドンバス地方と

14年に一方的にロシアに併合された南部クリミアに加え、2月の侵攻以降に失っ

た領土を奪還しない限り停戦に応じることは考えられない。

これらの領土奪還には、西側諸国としては供与したくないと考えるであろう武器

が必要になる。他方、ロシア側は長期戦に備え、部隊の再編や準備を進めている。

長期にわたる過酷な戦いがまだ続くだろう。

私もほぼ同感ですが、戦争には想定外の要素が加わることがあります。

たとえば、ウクライナに対するNATO側、特にアメリカからの武器支援が予定

より少なかったり、ロシアの武器弾薬が突然尽きてしまったりした場合、戦況は

一挙に変わってしまいます。

また、プーチン大統領が精神的に追い詰められて突然辞任したり、あるいはロシ

ア国内の反プーチン運動の高まりで、大統領の地位から引きずり降ろされる可能

性もあります。

②ヨーロッパで停電は発生するか?

これに対する答えは「発生する」です。この冬が厳しい寒さになれば4月までに発

生する可能性があるが、問題はその後、今年から来年にかけて到来する冬だ。

天然ガスの備蓄は現在こそ満タンに近いが、寒さが終わる23年春に補充するのは

極めて難しい。22年はロシアからのガス供給が6月まではおおむね通常通り続いた

が、23年はほぼゼロに落ち込むので、液化天然ガス(LNG)で不足を賄うのは難し

しそうだ。

停電のリスクを減らそうと欧州は、残念だがガスから石炭の利用へと逆戻りしつつ

ある。フランスの原子力発電所のメンテナンスを巡る問題は収まるだろう。しかし、

欧州全体のエネルギーシステムはこの18カ月間逼迫しており、突発的な事態が起き

るリスクは高まっている。

筆者が気になっているのは、ヨーロッパにおける停電問題の陰に隠れた、二つの問

題です。

一つは、ロシアの天然ガスへの依存度が高いドイツは、これまでの脱炭素(脱温暖

化)と脱原発に向けて政策を進めてきたのに、今回は、また石炭と原発を復活させ

ようとしていることです。

二つは、世界的なエネルギー危機に対応してヨーロッパ諸国がとった資源の買い占

めがもたらす途上国や貧困国への深刻な問題です。

2022年に、ヨーロッパ各国はなりふり構わず、ロシア産、アメリカ産、中東産

の天然ガスと石油を高値で買いまくって備蓄を増やしました。

このため、途上国や貧しい国は天然ガスを買うことができませんでした。こうした

ヨーロッパの自国優先主義的行動がもたらす負の側面も忘れてはなりません。

③中国は台湾に攻撃または封鎖を仕掛けるか?

これには「しない」と予測しています。中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席

がいずれ台湾を攻撃、もしくは封鎖する決断を下す可能性はあるが、それは23年で

はないだろう、との予測です。

というのも、侵攻はとてつもなく大きなリスクをともなう賭けとなるからだ。もし

台湾侵攻が想定通り進まなければ、習氏は米国と戦争をすることにもなりかねない

わけで、その場合、彼は権力を失い、中国に永遠に取り返しのつかないダメージを

与えることになるからです。

中国は台湾に対し中国に屈服するよう強い圧力をかけることができるから、むしろ

侵攻よりも封鎖に踏み切る可能性の方がはるかに高いと想定される。

④中国は経済成長率5%を再び実現できるか?

これにたいしては「実現できる」との予測です。中国は22年末に新型コロナウイル

スを封じ込める「ゼロコロナ」政策を緩和しました。中国が新型コロナと共存して

いく「ウィズコロナ」をひとたび体得すれば、経済活動は力強く回復するだろう、

と予測しています。

世界にとっても日本にとっても、中国の経済動向は非常に大きな影響を与えます。

私は、期待を込めて、中国は5%の経済成長を実現できると思います。

⑤日銀は金利操作YCCを継続するか?

最後に、日銀のYCC政策ですが、答えは「継続する」です。YCCとは長短金利

操作(イールドカーブ・コントロール=YCC)のことです。

日銀は昨年12月20日に決めた長期金利の許容変動幅を0.25%から0.5%に拡大し、市

場に大きなショックを与えました。

日銀は否定していますが、これは実質的な金利の値上げです。これによって、住宅

ローンなどの長期金利が即座に上昇したことは記憶に新しい。

今年の4月から黒田東彦現総裁に変わって新総裁が就任します。『フィナンシャル・

タイムズ』の評者は、世界経済の低迷が予想されているだけに、日銀は、23年にYCC

を解除して、金利を市場に任せるのは時期尚早だとの判断をするだろう、と予測し

ています。

以上、は『フィナンシャルタイムズ紙』が独自に設定した予測項目ですが、これ以外に、

日

本について、他の予測を補足しておきましょう。

それは「、アメリカの国際政治学者のイアン・ブレマー氏が『日経ビジネス』(電子

版)に寄稿した、「円安は日本経済の弱体化に原因」と題する記事です。

日本経済では一方で円安が進行し、他方で現在物価の上昇にみられるようにインフレ

傾向が顕著になっています。

ブレマー氏は、『日経ビジネス』側から「日本の政権はインフレや円安を収められま

すか」と問われて、次のように答えています。少し補足を加えて紹介します。

現在の日本の中央銀行がインフレを抑えるために他国と同じように金利を上げることは

非常に難しいと思います。政権がどうこうというより、日本の経済そのものが弱まって

いるからですと、いきなり核心を突いた点を指摘しています。

ドルに対して円が安いのも、日本経済の弱体化に原因があります。世界的なインフレは

先に触れた通り構造的な問題なので日本だけでできることは少ない。残念ながら、この

状況は23年も続くでしょう、との見立てです。。

つまり日本経済が弱体化しているので、金利を上げる体力がない、と言っているのです。

上に、フィナンシャル・タイムスの記事で、昨年末に日銀は超短期金利の変動幅を0.25

%から0.5%に引き上げたこと、そして、そのことが事情にショックを与えたこと、住宅

ローン金利がすぐに反応したことを述べました。

この場合わずかに0.5%ですが、欧米の金利値上げは5%以上です。わずか0.5%で市場が

大慌てするほどの衝撃を与えることを考えると、5%の金利引き上げは到底考えられない

でしょう。

それだけ、日本経済は体力がないことの証です。この状況は23年も続くでしょう、との

見立てですが、これは、引き続きインフレ、つまり価格の上昇は続くことを意味します。

給料は上がらず、物価だけが上がる、という、国民にとっては苦しい1年になりそうです。

(注1)『日経ビジネス』(電子版)2023年1月1日 0:00

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB280PD0Y2A221C2000000/?n_cid=NMAIL007_20230102_A

(注2)『日経ビジネス』(電子版 2022年12月23日)https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00525/122000007/