(権現堂桜堤)

(幸手宿4)

権現堂川(中川)に作られた堤防約一キロにわたって、

ソメイヨシノが植えられており、

この時期、桜祭りが行われている。

圧倒的な量の桜堤に何万と言う人が花見に来ている。

(桜堤)

(桜堤2)

(桜堤3)

(桜堤4)

(桜堤と人出を示す車)

国道四号線に架かる中川に架かる行幸橋が起点になって、

東南へ桜堤は続くが起点になる行幸橋右手に、

「明治天皇権現堂御野点所」の石碑がある。

その隣に「行幸堤(みゆきつつみ)の碑」がある。

行幸堤の説明板によると、

(権現堂堤は、権現堂川の水防のために江戸時代になる前に造られた堤です。

しかし江戸時代を通じて何回もの洪水を経て、

明治時代になって地元から新しい堤防造成の機運が起こり、

明治八年八月に着工し、十月にはここから栗橋町小右衛門にかけて旧日光道中の平行した新権現堂堤が完成。(現在はその上を国道四号線が通っています。)

明治九年、明治天皇が東北巡幸の際に立ち寄られて、

その労に感じ入り、この仕事に携わった者の名前を刻んで残すように言われ、

費用の一部が下賜されました。

人々は大変恐縮し、是非この堤を行幸橋呼ばせていただきたい、

と申し出ると許可されたということです。

明治二十二年の町村制施行により高須賀村、外国府間村、内国府間村、松石村、

千塚村が合併して行幸村となりましたが、

その村名もこの行幸堤に由来している。―後略―(幸手市教育委員会)とある。

(「明治天皇権現堂御野点所」の石碑)

(「行幸(みゆき)堤の碑」)

文章では少し表現が難しいが、

国道四号線が通る橋(行幸橋)は中川をまたいでおり、

川に沿って権現堂桜堤はある。

そして四号線に平行して権現堂湖が水をたたえており、

この湖に沿って行幸堤はあったが、

今はその堤の上を国道四号線が走っているのだ。

栗橋に至るまで、この権現堂湖は国道四号線に平行してある。

(権現堂行幸湖の地図)

さて、権現堂堤には、桜が千本以上あり見事なことこの上ない。

堤の上の桜見物の雑踏の中に、

巡礼の碑がある。

(順礼の碑)

幸手市の説明板によれば、

(権現堂堤の上には、順礼供養塔と順礼供養の碑が建てられている。

享和二年(1802)六月、長雨のために水位が高まった利根川はついに決壊し、

人々は土手の修復に当ったが、

激しい濁流に工事を進めることが出来ず、手をこまねいていた。

そのときそこを通りかかった順礼親子がこれを見かねて、

自ら人柱を申し出、逆巻く流に身を投じたと言う。

するとたちまち洪水はおさまり、修復の工事が完成したという。

これに対し、順礼親子が工事はムダだといったのに怒った人夫たちが、

親子を川に投げ込んでしまったという説もある。

どちらが本当か分からないが、

順礼供養塔は、人身御供になった順礼親子を供養するため、

昭和八年に建設されたものである。

また順礼供養の碑には、

明治、大正の有名な画家結城素明の筆による、

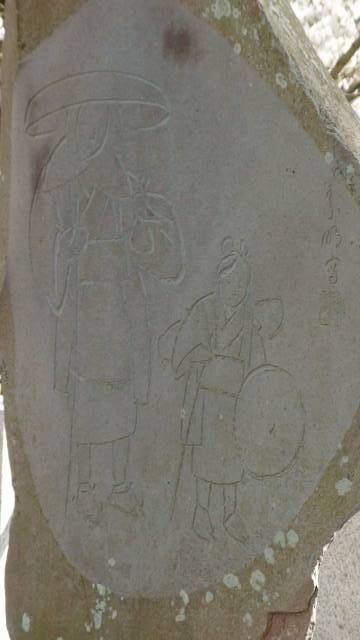

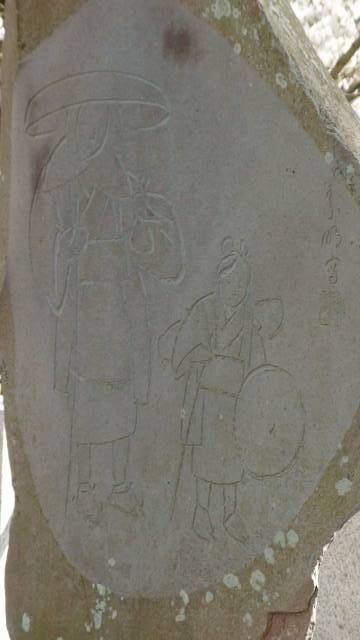

母子順礼の姿が刻まれている。)とある。

(石碑には順礼の親子が線刻してあるが見えますでしょうか)

さてこのあと、順礼の碑の近くにマリア地蔵があると、

地図に書かれているので、訪ねることにしたが、

これが間違いで、近いどころかかなり先まで歩くことになった。

桜堤に沿ってかなり歩いた道路左に、そのマリア地蔵はあった。

(マリア地蔵)

説明によると、

(文政四年(1820)に造られた子胎(こそだて)延命地蔵で、

キリストを抱いたマリアに見立てられています。

錫杖の上に十字架が刻んであること、

キリスト教の仮託礼拝物の蛇や魚が刻んであること、

イメス(イエスをカモフラージュしたもの)と刻んであること、

などから江戸時代の隠れ切支丹の信仰の対象であったと考えられます。

一般にマリア地蔵と呼ばれ、市指定有形文化財になっています。

幸手市教育委員会)とある。

(子供=キリスト?)

(蛇と魚の画?)

(錫杖の十字架)

以前にも書いたと思いますが、隠れキリシタンの研究は、

ボクの高校の教頭先生が権威のようである。

隠れ切支丹の研究家は、

こぞって、この教頭先生の論文に敬意を表して引用しているが、

その論文に拠れば、隠れキリシタンは現在も続いており、

大正の終わり頃から昭和の初めに掛けて、

隠れキリシタンが、各地で話題になったが、

いずれも根拠がなく根も葉もない戯れ言であると結論付けている。

本題に戻って、旧日光道中は行幸橋を渡り終えると外国府間(そとごうま)で、

ここで国道四号線と別れを告げ左折する。

土手を下って最初の道を右折して、Y字路があるところまで直進する。

廻りは田畑でのどかな陽射しの中を歩く。

Y字路の中央に外国府間道標と言われる石碑がある。

中央に「右つくば道」、左側に「左日光道」、

右側に「東かわしま前ばやし」とある。これは現在の茨城県五霞村川妻、

総和町前林のこと。

(橋を渡り終え左折する道)

(左折した道)

(廻りは田畑のどかな道)

(Y字路)

(外国府間道標「右つくば道」とある)

(左側面 左日光道と読める)

(右側面「東かわつままえばやし」と書いてあるそうだが読めますか?)

その先道路は、田畑の中を進み、やがて神社にぶつかるところを左折し、

すぐ右折する。

(広がる田畑)

(田畑が広がる道)

(神社にぶつかる)

さらに進んで左手に八幡神社があり、設立由来が刻まれた石碑に、

「小右衛門下組」とあるから、この辺に一里塚跡がお寺の隣にあるはずと、

お寺を探すと、右手にお寺らしきものが見えた。

近づくと、小右衛門一里塚跡があった。

(八幡神社)

(小右衛門下組の石碑)

久喜市指定文化財としての一里塚跡について、

(慶長九年(1604)江戸(徳川)幕府は、大久保長安に命じて、

五街道を初めとして、主要街道に一里塚を築かせた。

江戸の日本橋を基点として、一里(約4km)毎に塚を築き、

その上にエノキなどの木を植えて道のりを表し、

伝馬制度に大きな役割を果たしたほか、

旅人の休憩所にも利用された。

道中奉行が作成した「五街道文間延絵図」のうち、

日光道中を描いた「日光道中文間延絵図」にも、

この一里塚が描かれている。

この塚は幸手宿と栗橋宿の中間で小右衛門村にあったものである。

現在塚の上には、昭和初期に付近から移築されたと言う

弁財天堂が建てられている。――以下省略。久喜市教育委員会)とある。

(お寺と弁財天堂らしき建物)

小右衛門村にあったため、

何時の頃からか「小右衛門の一里塚跡」と呼ぶようになったらしい。

説明にある、一里塚の上にエノキを植えたのは、

大久保長安が、

「どんな木を植えたら宜しいでしょうか?」と、

家康に聞いたところ、

「ええ木を植えろ」と言ったのが、よく聞こえなかったので、

エノキと言うことになったと言うが、定かではない。

(一里塚跡の弁財天堂)

(幸手宿4)

権現堂川(中川)に作られた堤防約一キロにわたって、

ソメイヨシノが植えられており、

この時期、桜祭りが行われている。

圧倒的な量の桜堤に何万と言う人が花見に来ている。

(桜堤)

(桜堤2)

(桜堤3)

(桜堤4)

(桜堤と人出を示す車)

国道四号線に架かる中川に架かる行幸橋が起点になって、

東南へ桜堤は続くが起点になる行幸橋右手に、

「明治天皇権現堂御野点所」の石碑がある。

その隣に「行幸堤(みゆきつつみ)の碑」がある。

行幸堤の説明板によると、

(権現堂堤は、権現堂川の水防のために江戸時代になる前に造られた堤です。

しかし江戸時代を通じて何回もの洪水を経て、

明治時代になって地元から新しい堤防造成の機運が起こり、

明治八年八月に着工し、十月にはここから栗橋町小右衛門にかけて旧日光道中の平行した新権現堂堤が完成。(現在はその上を国道四号線が通っています。)

明治九年、明治天皇が東北巡幸の際に立ち寄られて、

その労に感じ入り、この仕事に携わった者の名前を刻んで残すように言われ、

費用の一部が下賜されました。

人々は大変恐縮し、是非この堤を行幸橋呼ばせていただきたい、

と申し出ると許可されたということです。

明治二十二年の町村制施行により高須賀村、外国府間村、内国府間村、松石村、

千塚村が合併して行幸村となりましたが、

その村名もこの行幸堤に由来している。―後略―(幸手市教育委員会)とある。

(「明治天皇権現堂御野点所」の石碑)

(「行幸(みゆき)堤の碑」)

文章では少し表現が難しいが、

国道四号線が通る橋(行幸橋)は中川をまたいでおり、

川に沿って権現堂桜堤はある。

そして四号線に平行して権現堂湖が水をたたえており、

この湖に沿って行幸堤はあったが、

今はその堤の上を国道四号線が走っているのだ。

栗橋に至るまで、この権現堂湖は国道四号線に平行してある。

(権現堂行幸湖の地図)

さて、権現堂堤には、桜が千本以上あり見事なことこの上ない。

堤の上の桜見物の雑踏の中に、

巡礼の碑がある。

(順礼の碑)

幸手市の説明板によれば、

(権現堂堤の上には、順礼供養塔と順礼供養の碑が建てられている。

享和二年(1802)六月、長雨のために水位が高まった利根川はついに決壊し、

人々は土手の修復に当ったが、

激しい濁流に工事を進めることが出来ず、手をこまねいていた。

そのときそこを通りかかった順礼親子がこれを見かねて、

自ら人柱を申し出、逆巻く流に身を投じたと言う。

するとたちまち洪水はおさまり、修復の工事が完成したという。

これに対し、順礼親子が工事はムダだといったのに怒った人夫たちが、

親子を川に投げ込んでしまったという説もある。

どちらが本当か分からないが、

順礼供養塔は、人身御供になった順礼親子を供養するため、

昭和八年に建設されたものである。

また順礼供養の碑には、

明治、大正の有名な画家結城素明の筆による、

母子順礼の姿が刻まれている。)とある。

(石碑には順礼の親子が線刻してあるが見えますでしょうか)

さてこのあと、順礼の碑の近くにマリア地蔵があると、

地図に書かれているので、訪ねることにしたが、

これが間違いで、近いどころかかなり先まで歩くことになった。

桜堤に沿ってかなり歩いた道路左に、そのマリア地蔵はあった。

(マリア地蔵)

説明によると、

(文政四年(1820)に造られた子胎(こそだて)延命地蔵で、

キリストを抱いたマリアに見立てられています。

錫杖の上に十字架が刻んであること、

キリスト教の仮託礼拝物の蛇や魚が刻んであること、

イメス(イエスをカモフラージュしたもの)と刻んであること、

などから江戸時代の隠れ切支丹の信仰の対象であったと考えられます。

一般にマリア地蔵と呼ばれ、市指定有形文化財になっています。

幸手市教育委員会)とある。

(子供=キリスト?)

(蛇と魚の画?)

(錫杖の十字架)

以前にも書いたと思いますが、隠れキリシタンの研究は、

ボクの高校の教頭先生が権威のようである。

隠れ切支丹の研究家は、

こぞって、この教頭先生の論文に敬意を表して引用しているが、

その論文に拠れば、隠れキリシタンは現在も続いており、

大正の終わり頃から昭和の初めに掛けて、

隠れキリシタンが、各地で話題になったが、

いずれも根拠がなく根も葉もない戯れ言であると結論付けている。

本題に戻って、旧日光道中は行幸橋を渡り終えると外国府間(そとごうま)で、

ここで国道四号線と別れを告げ左折する。

土手を下って最初の道を右折して、Y字路があるところまで直進する。

廻りは田畑でのどかな陽射しの中を歩く。

Y字路の中央に外国府間道標と言われる石碑がある。

中央に「右つくば道」、左側に「左日光道」、

右側に「東かわしま前ばやし」とある。これは現在の茨城県五霞村川妻、

総和町前林のこと。

(橋を渡り終え左折する道)

(左折した道)

(廻りは田畑のどかな道)

(Y字路)

(外国府間道標「右つくば道」とある)

(左側面 左日光道と読める)

(右側面「東かわつままえばやし」と書いてあるそうだが読めますか?)

その先道路は、田畑の中を進み、やがて神社にぶつかるところを左折し、

すぐ右折する。

(広がる田畑)

(田畑が広がる道)

(神社にぶつかる)

さらに進んで左手に八幡神社があり、設立由来が刻まれた石碑に、

「小右衛門下組」とあるから、この辺に一里塚跡がお寺の隣にあるはずと、

お寺を探すと、右手にお寺らしきものが見えた。

近づくと、小右衛門一里塚跡があった。

(八幡神社)

(小右衛門下組の石碑)

久喜市指定文化財としての一里塚跡について、

(慶長九年(1604)江戸(徳川)幕府は、大久保長安に命じて、

五街道を初めとして、主要街道に一里塚を築かせた。

江戸の日本橋を基点として、一里(約4km)毎に塚を築き、

その上にエノキなどの木を植えて道のりを表し、

伝馬制度に大きな役割を果たしたほか、

旅人の休憩所にも利用された。

道中奉行が作成した「五街道文間延絵図」のうち、

日光道中を描いた「日光道中文間延絵図」にも、

この一里塚が描かれている。

この塚は幸手宿と栗橋宿の中間で小右衛門村にあったものである。

現在塚の上には、昭和初期に付近から移築されたと言う

弁財天堂が建てられている。――以下省略。久喜市教育委員会)とある。

(お寺と弁財天堂らしき建物)

小右衛門村にあったため、

何時の頃からか「小右衛門の一里塚跡」と呼ぶようになったらしい。

説明にある、一里塚の上にエノキを植えたのは、

大久保長安が、

「どんな木を植えたら宜しいでしょうか?」と、

家康に聞いたところ、

「ええ木を植えろ」と言ったのが、よく聞こえなかったので、

エノキと言うことになったと言うが、定かではない。

(一里塚跡の弁財天堂)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます