2日(金).昨日の朝日朝刊社会面に「マーラー自筆譜6億円 交響曲『復活』ロンドンで落札」という見出しの記事が載りました 記事を超訳すると

記事を超訳すると

「グスタフ・マーラー(1860~1911)の交響曲第2番『復活』の自筆譜が29日,ロンドンのサザビーズのオークションにかけられ,楽譜としては史上最高額の約455万ポンド(約6億3500万円)で落札された 落札者は公表されていない.5楽章232ページの自筆譜には,青いクレヨンや青紫色のインク,鉛筆で本人が書きこんだ修正が鮮やかに残っている.87年に落札されたモーツアルトの交響曲9曲分の約250万ポンドがこれまでの最高額だったが,それを大幅に上回った.自筆譜は,今年1月に亡くなった米実業家ギルバート・キャプラン氏が所有していた

落札者は公表されていない.5楽章232ページの自筆譜には,青いクレヨンや青紫色のインク,鉛筆で本人が書きこんだ修正が鮮やかに残っている.87年に落札されたモーツアルトの交響曲9曲分の約250万ポンドがこれまでの最高額だったが,それを大幅に上回った.自筆譜は,今年1月に亡くなった米実業家ギルバート・キャプラン氏が所有していた 」

」

キャプランといえば,マーラーの交響曲「復活」だけを指揮するためにゲオルグ・ショルティに師事して指揮法を学び,マーラーの自筆譜を自費で買い取り,アメリカやヨーロッパ諸国の20以上のオーケストラを振って「復活」を指揮した実業家です ウィーン・フィルとの録音もあります

ウィーン・フィルとの録音もあります まさか,自筆譜に基づいて「復活」交響曲を指揮することを夢見ている第2のキャプランが落札したのでは?と勘繰りたくなりますが,6億3500万円は決して安くはありません

まさか,自筆譜に基づいて「復活」交響曲を指揮することを夢見ている第2のキャプランが落札したのでは?と勘繰りたくなりますが,6億3500万円は決して安くはありません どこの誰が落札したのか分かりませんが,失火で自筆譜が燃えるような「悲劇的」な事態が起こらないことを祈るばかりです

どこの誰が落札したのか分かりませんが,失火で自筆譜が燃えるような「悲劇的」な事態が起こらないことを祈るばかりです

ということで,わが家に来てから今日で794日目を迎え,届いたお歳暮のビール・セットを前に独り言を呟いているモコタロです

お返しにサンマを送るそうだよ 恵比寿の隣は目黒だからだとさ レベル低!

閑話休題

閑話休題

昨日,夕食に「豚バラ 甘酢ネギ胡麻だれ」と「生野菜とタコのサラダ」を作りました 寒いので,最近は熱燗です

寒いので,最近は熱燗です

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

ヴァレリー・アファナシエフ「ピアニストは語る」(講談社現代新書)を読み終わりました アファナシエフは1947年モスクワ生まれ.モスクワ音楽院でヤコブ・ザークとエミール・ギレリスに師事.1968年のバッハ国際音楽コンクール(ライプツィヒ),1972年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝

アファナシエフは1947年モスクワ生まれ.モスクワ音楽院でヤコブ・ザークとエミール・ギレリスに師事.1968年のバッハ国際音楽コンクール(ライプツィヒ),1972年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝 1974年にベルギーへ亡命しました

1974年にベルギーへ亡命しました

この本は,2015年6月にアファナシエフが来日した際,東京 目白台の「蕉雨園(しょううえん)」で,音楽評論家・青澤隆明氏がインタビューした内容を収録しています

第1部「人生」では,生まれ故郷のこと,師エミール・ギレリスのこと,バッハ国際コンクールの予選から決勝までのこと,ベルギーへ亡命するまでの経緯などを中心に語っています

第2部「音楽」では,メロディーよりもハーモニーを大切にすること,最新のベートーヴェンのピアノ・ソナタのCDを巡る話,演奏におけるテンポの話などを中心に語っています

この本を読んで,いくつか感じたことがあります 一つ目は,彼が演奏する時に重視しているのはメロディー(旋律)ではなくハーモニー(和声)だということです.彼は語ります

一つ目は,彼が演奏する時に重視しているのはメロディー(旋律)ではなくハーモニー(和声)だということです.彼は語ります

「ハーモニーに沿って多くを聴き取るということが重要です.すると,メロディーそのものが横に延ばされて,時間を拡張したハーモニーになってくる 演奏していると,そのようなことが起こるのです.これを感じ取ることができると,私でなく,誰か別の人が演奏しているように思えてくる.コンサートホール自体が演奏している感じです.これは大切な感覚で,そこから自分のすべきことに熟達していくのです

演奏していると,そのようなことが起こるのです.これを感じ取ることができると,私でなく,誰か別の人が演奏しているように思えてくる.コンサートホール自体が演奏している感じです.これは大切な感覚で,そこから自分のすべきことに熟達していくのです 」

」

この言葉は,メロディーがあってのハーモニーではないのかと思いがちな ピアノを弾いたことのない私のような素人には理解の及ばないことです 実際にピアノを弾かれる人に訊いてみたいくらいです

実際にピアノを弾かれる人に訊いてみたいくらいです

これに関連して,彼は影響を受けた芸術家について次のように語っています

「私自身はピアニストよりも指揮者から多くの影響を受けています.様式感と自然さとハーモニーをわが物にするためには,トスカニーニとブルーノ・ワルターの演奏を聴くことが非常に重要だと思います 」

」

なお,彼が影響を受けたピアニストは師のエミール・ギレリスはもちろんですが,ミケランジェリの演奏も高く評価しています

感じたことの二つ目は,同じロシア(ソ連)の音楽家でも,ロシアに留まって活躍した作曲家のショスタコーヴィチやピアニストのスヴャトスラフ・リヒテルに対しては批判的に見ているということです 直接的にそう言っているわけではありませんが,そのように受け取れる発言をしています.自分の思う通りに演奏できない息苦しいソ連を捨てベルギーに亡命したアファナシエフから見れば,国家の批判を受け入れ”社会主義レアリズム”に沿った曲を書いたショスタコーヴィチは体制迎合主義者なのでしょう

直接的にそう言っているわけではありませんが,そのように受け取れる発言をしています.自分の思う通りに演奏できない息苦しいソ連を捨てベルギーに亡命したアファナシエフから見れば,国家の批判を受け入れ”社会主義レアリズム”に沿った曲を書いたショスタコーヴィチは体制迎合主義者なのでしょう また,60年代以降 アメリカ・ニューヨークをはじめ諸外国でコンサートを開き,”鉄のカーテン”の向こう側から突然現れた幻のピアニストとしてもてはやされたリヒテルは,商業主義に脱した演奏家に過ぎないのでしょう

また,60年代以降 アメリカ・ニューヨークをはじめ諸外国でコンサートを開き,”鉄のカーテン”の向こう側から突然現れた幻のピアニストとしてもてはやされたリヒテルは,商業主義に脱した演奏家に過ぎないのでしょう

感じたことの三つ目は,演奏におけるテンポに対する考え方です.彼はベートーヴェンの「熱情ソナタ」を例に語ります

「冒頭楽章から終楽章まで全曲を通じて,私はテンポを楽譜の指定から変えていません.いつもそのように務めています 私にはテンポを変えることができないのです.マーラーもこうしたアプローチをとりましたし,その弟子にあたるブルーノ・ワルターやオットー・クレンペラーといった指揮者もテンポを決して変えませんでした

私にはテンポを変えることができないのです.マーラーもこうしたアプローチをとりましたし,その弟子にあたるブルーノ・ワルターやオットー・クレンペラーといった指揮者もテンポを決して変えませんでした 」

」

この発言で思い出すのは,数年前にアファナシエフが東京オペラシティコンサートホールで弾いたブラームスの「3つの間奏曲」です これほどゆったりしたテンポの演奏が他にあるだろうか,というほど遅いテンポで演奏されました.これが驚くほどの最弱音で,ピアノの音がとても美しく響いたのです

これほどゆったりしたテンポの演奏が他にあるだろうか,というほど遅いテンポで演奏されました.これが驚くほどの最弱音で,ピアノの音がとても美しく響いたのです テンポは一貫して変わりませんでした.今でもアファナシエフの白くて長い指が目に浮かびます.同じテンポによる演奏は1992年録音のCDで聴けます

テンポは一貫して変わりませんでした.今でもアファナシエフの白くて長い指が目に浮かびます.同じテンポによる演奏は1992年録音のCDで聴けます

感じたことの四つ目は,アンコールに対する考え方です.彼は語ります

「たとえばシューベルトの最後のソナタという,あのおそろしい作品をなんとか演奏し終わった後で,いったい何を弾けるでしょう 6曲も7曲もアンコールを弾いて客席のブラボーを浴びる.そしてシューベルトのことはすっかり忘れてしまい,もうどうでもよくなってしまう

6曲も7曲もアンコールを弾いて客席のブラボーを浴びる.そしてシューベルトのことはすっかり忘れてしまい,もうどうでもよくなってしまう そんなことには耐えられない.私はシューベルトのことを考える方を選びます.こんなことを言うと,偉そうに聞こえるかも知れません.しかし,メインプログラムとは何の関係もない曲を6曲も7曲も弾くくらいなら,偉そうにしていると誤解された方がまだましです

そんなことには耐えられない.私はシューベルトのことを考える方を選びます.こんなことを言うと,偉そうに聞こえるかも知れません.しかし,メインプログラムとは何の関係もない曲を6曲も7曲も弾くくらいなら,偉そうにしていると誤解された方がまだましです 」

」

この発言は,リヒテルが60年代にカーネギーホールで開いたコンサートで何曲もアンコールに応えていたことと関係があると思います

この本では,上に紹介したこと以外にも興味深い話が出てきます.ピアノが好きな方はもちろんのこと,クラシック愛好家に広く推薦します

最後の,閑話休題

最後の,閑話休題

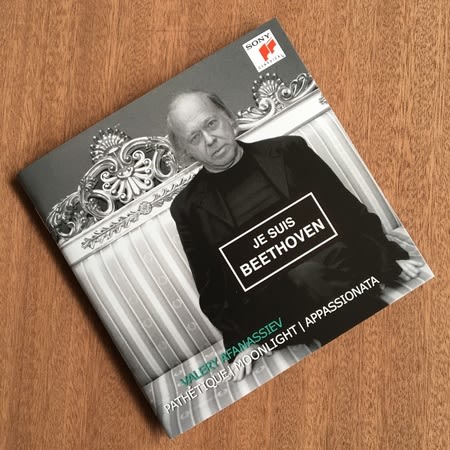

この本を読んでいたら,どうしてもアファナシエフの演奏するベートーヴェンのピアノ・ソナタを聴きたくなりました さっそく新宿のタワーレコードに行って,ベートーヴェン「悲愴,月光,熱情」のCDを買ってきました

さっそく新宿のタワーレコードに行って,ベートーヴェン「悲愴,月光,熱情」のCDを買ってきました 2015年2月16~18日.ハノーファー,ベートーヴェンザールでの録音です

2015年2月16~18日.ハノーファー,ベートーヴェンザールでの録音です

このCDには,ピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」,同第14番嬰ハ短調「月光」,同第23番ヘ短調「熱情」の順に収録されています

「悲愴ソナタ」は第1楽章「グラ―ヴェ:アレグロ・ディ・モルト・エ・コン・ブリオ」,第2楽章「アダージョ:カンタービレ」,第3楽章「ロンド:アレグロ」から成ります 第1楽章冒頭から,ゆったりしたテンポの演奏が続き,第2楽章に入ってもテンポは変わりません.第3楽章はアレグロなのでさすがにテンポが上がります

第1楽章冒頭から,ゆったりしたテンポの演奏が続き,第2楽章に入ってもテンポは変わりません.第3楽章はアレグロなのでさすがにテンポが上がります アファナシエフが語っていた通り,メロディーよりもハーモニーを重視するところから全体的にテンポが遅くなるという演奏が展開されています.つまり「ハーモニーこそがこうした遅さ,時間の進展を支えるものである」という考えに基づく演奏です

アファナシエフが語っていた通り,メロディーよりもハーモニーを重視するところから全体的にテンポが遅くなるという演奏が展開されています.つまり「ハーモニーこそがこうした遅さ,時間の進展を支えるものである」という考えに基づく演奏です

この演奏を聴いていると,私がいつも愛聴している韓国の女性ピアニスト,HJリムの小気味の良いテンポの演奏に慣れている身には,「もどかしさ」を感じます

アファナシエフの演奏は,CDで言えばグレン・グールドの演奏するモーツアルトの「ピアノ・ソナタ第11番K.331”トルコ行進曲付き”」を,生演奏で言えばかつてラ・フォル・ジュルネ音楽祭で聴いたポゴレリッチが演奏したショパンの「ピアノ協奏曲第2番」のスローテンポの演奏を思い起こします 誤解のないように付言すると両者ともそれはそれで素晴らしい演奏でした

誤解のないように付言すると両者ともそれはそれで素晴らしい演奏でした

しかし,とつとつと語りかけてくるようなアファナシエフの演奏に慣れてくると,不思議なもので,彼の方が正しいテンポで演奏しているのではないか,と思うようになってきます それは多分,私が上記の本で彼のインタビューを読んでいるからだと思います

それは多分,私が上記の本で彼のインタビューを読んでいるからだと思います

ちなみに「悲愴ソナタ」を私の愛聴盤 HJリムのCDと比較してみると次の通りになっています(数値は演奏時間の分・秒)

第1楽章 第2楽章 第3楽章 合計

HJリム 8.15 4.28 4.27 17.10

アファナシエフ 11.13 6.10 5.33 23.04

上記のように合計で6分近くアファナシエフの方が長くなっています

同じように,「月光ソナタ」を比較すると次の通りです

第1楽章 第2楽章 第3楽章 合計

HJリム 4.27 2.11 7.15 13.53

アファナシエフ 9.58 3.25 9.14 22.44

上記のように合計で9分近くアファナシエフの方が長くなっていますが,注目すべきは第1楽章です.2倍の違いがあります

同じように,「熱情ソナタ」を比較すると次の通りです

第1楽章 第2楽章 第3楽章 合計

HJリム 9.31 5.31 7.34 22.36

アファナシエフ 12.20 8.05 9.33 30.10

上記のように合計で8分近くアファナシエフの方が長くなっています 3曲で共通するのは第1楽章,第2楽章での超スローテンポ,第3楽章アレグロ・プレストでの普通に近いスローテンポです

3曲で共通するのは第1楽章,第2楽章での超スローテンポ,第3楽章アレグロ・プレストでの普通に近いスローテンポです テンポこの3曲合計の演奏時間は75分58秒ですが,これは史上最長の演奏時間ではないか,と思われます

テンポこの3曲合計の演奏時間は75分58秒ですが,これは史上最長の演奏時間ではないか,と思われます

これはどちらが正しいか,といった問題ではありません.同じ「アレグロ」でも,演奏するピアニストによって解釈が異なるということです ベートーヴェンは生きているわけではありませんから,ベートーヴェンが求めた正しい解釈など分かるはずがないのです

ベートーヴェンは生きているわけではありませんから,ベートーヴェンが求めた正しい解釈など分かるはずがないのです 問題は,その演奏が独りよがりのものではなく,聴く側に対して説得力を持つかどうかです

問題は,その演奏が独りよがりのものではなく,聴く側に対して説得力を持つかどうかです その意味では,先に挙げたグレン・グールドにしても,ポゴレリッチにしても,そしてアファナシエフにしても,説得力のある演奏を展開していることでは共通していると思います

その意味では,先に挙げたグレン・グールドにしても,ポゴレリッチにしても,そしてアファナシエフにしても,説得力のある演奏を展開していることでは共通していると思います