名越から材木座、大町の散策

「国指定史跡名越切通」の道標が立っている。ここから名越(なごえ)切通が始まる。

名越切通

岩盤を削った切通の道を少々進んでいくと、直ぐにまんだら堂跡への上り口がある。

切通入口からとっても近かった。石段を登って行くとまんだら堂跡の平地が開けて明るくなってゆく。

まんだら堂跡

まんだら堂跡・大切岸はこちらをクリック。

まんだら堂跡を後にして鎌倉方向に進んでいく。

道から少し離れたところに名越切通の説明板を見つける。右手に法性寺・大切岸に通じる分かれ道の案内もある。

ここにも「国指定史跡名越切通し」の標識がある。この辺りが名越切通の一番高い位置になるようで、ここから先は下りとなる。

下る前に、右折して大切岸に向かう。法性寺(ほっしょうじ・ほうしょうじ)との分岐の左手に石造建造物石廟が2基ある。

石造建造物石廟

石廟(せきびょう・石造墳墓堂)の内部には火葬骨を納めた蔵骨壺が納められていたという。発見された五輪塔の一部や、かわらけ片などから鎌倉末期から南北朝期に造られた古いものと想像される。

この石廟は、あまり見かけたことのない珍しい形をしている。埋葬されていたのは誰で、周囲にやぐらが多いの対してここだけ何故このような石廟なのかは全くの謎であるが、何れにしても埋葬者は特別な人物と思われる。

大切岸の上は視界が開け、法性寺の山王様を祀った岡がそこだけニョキっと高くなって見える。

大切岸についての解説板があるのではと進んでは行ったが見当たらないので、戻って法性寺に下ることにした。ここから大切岸を眺める。それと前回は足を運ばなかった山王権現社にも行った。

法性寺 久木9-1-33

中世鎌倉の日蓮宗の古刹・猿畠山法性寺(えんはくさんほっしょうじ)。白猿伝説の寺。

日蓮聖人が鎌倉の松葉ヶ谷で様々な法難いあい焼き討ちに遭った際、3匹の白猿が日蓮聖人を助けこの寺にある岩窟に案内したという。

扁額の白猿

扁額の白猿

日蓮聖人を祀る祖師堂 日蓮聖人が隠れた岩穴

再び名越切通に戻り、下り始める。木々で遮られる日陰の下、石段が続く。近くでイベントが開かれているようで音楽が大きく聞こえてくる。

日陰から直ぐに明るくなり、横須賀線のトンネルの上に出る。名越切通ってこんなに短かったかと半年前の記憶をたどってみる。

狭い道を下って行くと広場で町内会のもちつき大会が開かれていた。イベントはふたつの自治会の合同で開かれているようだ。そのひとつが松葉町内会というのだが、むかしこの辺りは松葉ヶ谷(まつばがやつ)と呼ばれ、日蓮が草庵を置いたところでもあり、その地名に因んだ名前が自治会名として残っていることは散策する者としては嬉しい。

名越坂踏切を渡る。踏切を渡って直ぐに右手の細道に入る。目前に日蓮乞水がみえる。

日蓮乞水

1254(建長6)年、日蓮は名越切通を越えて鎌倉に入ったという。

その折、水を求めた日蓮が、持っていた杖で地面を突き刺したところ水が湧き出したとされる。

『新編鎌倉志』には、「日蓮乞水は名越切通に達する路傍の小さな井戸を云う 昔日蓮が房総より鎌倉に来る時 此処にて清水を求めしに俄かに湧出せしとなり 大旱にも涸れる事なしとぞ、鎌倉五名水の一なりと云う」と記されている。

現在は、井戸の形をしているが、元は湧き水であって、穴があいているだけであったという。鎌倉五名水のひとつ。

「南無妙法蓮華経日蓮水」(1253(建長5年)と刻まれた石碑がある。この通りを進んで、名越踏切前行くと、ここにも「日蓮水」と刻まれた石碑がたっている。

バス通りに出て、鎌倉十井「銚子ノ井」前から5月の時にはこの先を北上したので今回は南下のコースを選び、バス道路を渡って「大町五丁目3」の住所表示のある路地を入る。

長勝寺松ヶ谷草庵

名越の松葉ヶ谷は、現在の材木座から大町付近といわれている。名越の谷(やつ)を出て西に向かった中心地が材木座であった。材木座は商業地として繁栄していて、海岸には舟が行きかい市が開かれていた。ここで働く下層民や流れ者という浮浪人などが集まって居住したのが名越という(石井進著『御家人制の研究』)。日蓮聖人はこのように、商工業者や流民など雑多な人々が日常生活をしていたところに、鎌倉仏教の祖師となった日蓮聖人はあえて庵室を構えた。

再びバス通りに戻って、鎌倉駅方向に歩き、長勝寺バス停前を左折すると右手に長勝寺がある。

大きな本堂の前には日蓮上人と四天王の大きな像が置かれている。その大きさに驚く。

長勝寺 材木座2-12-17

日蓮宗の寺院、山号は石井山(せきせいざん)。本尊は大曼荼羅。大本山本圀(国)寺(六条門流)の旧末寺。

鎌倉時代の武将、松葉ヶ谷の地頭である石井長勝が迫害された日蓮上人を保護し、屋敷を庵として寄進したのがはじまり。法華堂という祖師堂は室町時代の建物で関東最古のものとされており、三門は江戸時代のものという。

法華堂

法華堂

ゴーカートの事故で亡くなった日活映画俳優赤木圭一郎(1939~61)の記念碑がある。日活は今年100周年を迎えた、そんな時に参拝したのも何かの縁であろう。

長勝寺の裏門を出て前の道を西へ、ひとつ目の路地を南下する。

来迎寺 材木座2-9-19

源頼朝が1194(建久5)年、旗揚げの時に頼朝に加勢して平家方の軍勢と闘い、89歳で戦死した衣笠城主・三浦大介義明(1092~1180)の冥福を祈って建てた真言宗・能蔵寺(のうぞうじ)という寺がかつてあったといわれている。開山の音阿が時宗に帰依したため、改宗して、寺の名前も来迎寺(らいこうじ)と改められた。

境内には、三浦義明の墓と、石橋山の戦いに敗れ三浦に引き返す途中で、平家方の畠山重忠の軍に17歳の若さで殺された多々良三郎重春の墓といわれている高さ2mほどの大きな五輪塔がある。

境内を外れた奥には家臣の墓の石塔群がある。

路地を尚も南下、左手奥に。

五所神社 材木座2-9-1

もとの乱橋村には三島社、八雲社、金毘羅社が、材木座村に諏訪社、視女八坂社があったが、乱橋村と材木座村が東鎌倉村に編入され、1873(明治6)年に三島社が材木座の鎮守として村社となり、1908(明治41)年に他の4社と合祀され、五所神社となった。

境内には猪に乗った摩利支天(下左)やお春(下右)などの石仏像がある。お春さんは「かくれキリシタン」だそうで、手を後ろにしばられて、苦しい表情をして、天の光(救い)をもとめている姿だという。

さらに路地を南下、左手に。

實相寺 材木座4-3-13

日蓮宗の寺院。山号は弘延山。

実相寺の境内は鎌倉時代の武将・工藤祐経(くどう すけつね・?~1193)の屋敷跡で、1271(文永8)年、日蓮聖人が佐渡に流されている時に、日昭()1236?~1323)が、一門の教化・統率の拠点として開いた濱土法華堂がはじまりとされる。

日蓮聖人入滅後、1284(弘安7)年に濱土法華堂を寺とし、法華寺とした。本堂は、1868(明治初)年の火災の後に再建された。

もっと南下、突き当たったら左手に、ひとつ目右手の路地曲がり道なりに行って左手。

補陀洛寺 材木座 6-7-31

頼朝が1181(養和元)年、文覚(もんがく・1139~1203)を開山として建てたといわれている。ここは、頼朝御祈願所であり、頼朝の供養をここですることになっていたといわれている。竜巻や火災の被害を受け、別名竜巻寺(たつまきでら)ともいわれる。

補陀洛寺向かいの路地を西に、突き当たった道路を右に曲がる予定だったが、ふと左手を見ると海があった。

材木座といえば海岸だろうと海に出た。

ウィンドサーフィンを楽しんでいるたくさんのボードが海に浮かんでいた。

材木座海岸

この辺り(材木座)を歩いていると、住宅や店舗に昭和のかおりがする建物が目についた。

バス道路を北上、左手に。

九品寺 材木座5-13-14

浄土宗の寺院。山号は内裏山。本尊は阿弥陀如来。

この寺は、新田義貞(1301~38)が鎌倉幕府滅亡後に北条方で亡くなった者の菩提を弔うために、1336(建武3)年に創建したものと伝えられる。

道路を北上、十字路奥左手。

向福寺 材木座3-15-13

本堂と庫裡だけのひそやかな寺。本尊の阿弥陀三尊像は南北朝時代の作といわれる。鎌倉三十三所観音霊場第十五番札所。

向福寺は、『丹下左膳』の作者林不忘(はやしふぼう・長谷川海太郎・1900~35)が新婚生活を送ったといわれる寺。

開山の一向は、時宗の開祖一遍上人(1239~89)と同じく、鎌倉時代に各地を遊行し、踊り念仏によって教えを広めた。本尊は観音、勢至の両菩薩を脇侍とする木造阿弥陀三尊像で、南北朝時代の作といわれている。

1923(大正12)年の関東大震災によって、文政年間(1818~1829)に建てられた本堂と表門が倒潰してしまった。現在の本堂は1930(昭和5)年に再建されたもの。

更に少々北上、妙長寺の手前に。

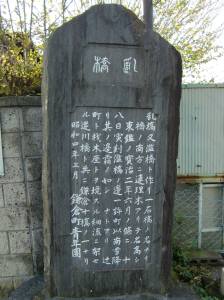

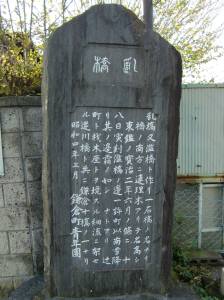

鎌倉十橋・乱橋

新田義貞が鎌倉に攻め入ったときに、北条軍が乱れ始めた場所であることから「乱橋」と呼ばれるようになったといわれる。

更に少々北上、右手に。

妙長寺 材木座2-7-41

開山の日実は、伊豆で日蓮聖人の命を救った漁師、舟守弥三郎の子(一説には本人)であり、後に鎌倉を訪れた彼は沼浦(材木座)に一堂を建立した。これが妙長寺のはじまりという。

1878(明治11)年建立の鱗供養塔は、鎌倉、逗子、三崎の漁師や魚商たちの手によるもので、古くから庶民に親しまれてきた寺である。

『高野聖』などで知られる作家・泉鏡花が、1891(明治24)年のひと夏をこの寺で過ごした。その時のことを小説『みだれ橋』(後に『星あかり』と改題)に書いていると教育委員会の解説が貼られている。

三門前には檀信徒以外の入山お断りの立札が、これで親しまれてきた寺なの?。

北上し、横須賀線手前を左手して進むと、すぐ右手路地の入口に「元鶴岡八幡宮」の石碑がある。

由比若神社(元八幡・国史跡) 材木座1-7

1063(康平6)年、頼朝が奥州征伐に祈願して、勝利を収めた後石清水八幡宮を最初に勧請した由比郷若宮の跡といわれ、頼朝によって現在の鶴岡八幡宮に移された。

鳥居の左手に「源義家公 旗立の松」の残骸がたっている。義家(1039~1106)が後三年戦役に向う時に社殿を修復し、ここに白旗を立てて武運長久を祈ったという。

神社の文学案内板に「元八幡横の芥川龍之介旧居跡」という興味ある文章が書かれているので紹介する。

龍之介(1892~1927)は1916(大正5)年、東京帝国大学英文科卒業後、横須賀海軍機関学校の嘱託英語教官となり、この地に住まいを設けた。当時、元八幡の北側一画に小山別荘があり、別棟の広い家を借りていた。間取りは8畳2間とその他3間に湯殿と台所がある広い独立家屋であり、庭には池もあった。一度横須賀に転居したが結婚後再びこの地に戻った。

1919(大正8)年執筆に専念することで田端の実家に帰るまでのつごう2年前後の生活のようであったが、当時のことを『彼等の家は東京から汽車でもたっぷり1時間かかる或海岸の町にあったから。』と絶筆となる「或阿呆の一生」に書いているという。

1か月前に芥川家の墓に行ったが今度は住居跡かって感じ。

これをまとめている時に、たまたま結婚前の彼女へのラブレターの話がテレビ番組で放送された。鎌倉散策から離れるが記しておく。

龍之介の嫁さんとなるべき人は塚本文(つかもとあや・1900~68)さん。結婚する2年前の夏のこと。

大正5年、九十九里の一の宮海岸一宮館に滞在していた龍之介は、16歳の女学生であった文さんに熱烈なるラブレターを送った。

『文ちゃん。

僕は、まだこの海岸で、本を読んだり原稿を書いたりして 暮らしてゐます。

何時頃 うちへかへるか それはまだ はっきりわかりません。

が、うちへ帰ってからは 文ちゃんに かう云う手紙を書く機会がなくなると思ひますから 奮発して 一つ長いのを書きます。・・・』

という文章で始まり、そして、

『貰ひたい理由は たった一つあるきりです。さうして その理由は僕は 文ちゃんが好きだと云ふ事です。

勿論昔から 好きでした。今でも 好きです。その外に何も理由はありません。』

ストレートで飾り気のない長~い文章で、熱き思いを綴っている。

この恋文は有名だそうで、2年後彼女が女学校在学中に結ばれている。文18歳、龍之介27歳であった。写真でみると気難しい龍之介の印象であるが、女性に対する熱き想いは人並み以上であったようだ。

だが、8年後龍之介は睡眠薬で服毒自殺ををしている。龍之介曰、2年ばかりの間死ばかりを考え続けていたという。それでなのか、文が「お父さん、良かったですね」と語りかけという。

熱烈なるラブレターを送ったはずなのに、短かった結婚生活。

滞在した九十九里の一宮館は今や、龍之介ゆかりの宿として名を売っている。

北上する道路に戻り、横須賀線の踏切を越えすぐ左手に。

辻薬師堂

1190(建久元)年、頼朝が二階堂(現在の鎌倉宮あたり)に建立した医王山東光寺の境内にあったものといわれる。その後1704(宝永元)年、大町名越御嶽(名越切通の近く)にあった古義真言宗長善寺に移された。その後、大町辻に移り、1674(延宝2)年には、水戸光圀(1628~1701)も訪れている。江戸末期に焼失したが、薬師堂だけは残ったという。明治期の横須賀線敷設工事に伴い、現在地に移設された。

次は向かい側に。

本興寺 大町2-5-32

日蓮宗の寺院。山号は法華山。旧本山は比企谷妙本寺。

日蓮上人の鎌倉辻説法の由緒地(現:鎌倉市大町)に、1336(延元元)年、日蓮の門弟「九老僧」のひとり天目が休息山本興寺を建立した。1382(永徳2)年、日什(1314~92)が二世となり、山号を法華山と改める。 「辻の本興寺」とよばれる。

1608(慶長13)年、本興寺二十七世から妙満寺二十七世となった日経が不受不施を説いたため、江戸幕府によって京都六条河原で耳・鼻削ぎの刑に処せられ、関連寺院は取り潰された。これを慶長の法難という。

なお、日経が与同した師日奥らの不受不施派は、キリシタンとならんで幕府の厳しい詮議の対象となった。このため、三十世日顕(1922~)により1660(万治3)年、 鎌倉郡飯田村(現在の横浜市泉区飯田)に寺基を移したのが本興寺である。

その10年後の1670(寛文10)年、比企谷妙本寺歴代照幡院日逞が辻説法旧地の衰退を嘆き、寺門の復興を願い、徳川家より寺領の寄付を受け、辻の旧地に本興寺を再興した。妙本寺末寺となって現在に至っている。

北上し、「大町四ッ角」を右折、右手。

大町から名越に通じるバス通りにひときわ目に付くお寺、上行寺(じょうぎょうじ)。

上行寺 大町 2-8-17

日蓮上人の孫弟子にあたる日範上人が1313(正和2)年に開山。本堂は、「妙法寺(こけ寺)」の法華堂を移築したといわれている。

左甚五郎の作とされる三門にある龍の彫物(寺宝)

癌封じが有名。癌はもとよりすべての病にご利益があるとされる「瘡守稲荷(かさもりいなり)」 と、「千手観音像」そして「身がわり鬼子母神」が祀られている。

上行寺の向かい側

別願寺 大町1-11-4

別願寺は、鎌倉公方代々(足利基氏・氏満・満兼)の菩提寺であり、鎌倉での時宗の中心として栄えた。

もとは真言宗の寺で能成寺といったが、1282(弘安5)年、住職だった公忍が一遍に帰依し、名を覚阿と改め時宗に改宗した。同時に寺の名を別願寺とした。

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした四代鎌倉・公方足利持氏(1398~1439)のものとされる供養塔(宝塔)がある。この供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

「大町四ッ角」までもどり、右折しひとつ目の左路地を入る。突き当たり右手。

教恩寺 鎌倉市大町1-4-29

山門の十六羅漢の彫刻が見事な教恩寺は、一ノ谷の合戦で敗れ捕らえられた平清盛の子で重衡(1157~85)に縁のある寺。

重衡は、南都焼討ちによって、奈良の東大寺や興福寺を焼いた武将。

「一ノ谷の合戦」で捕らえられ鎌倉に来た際に、源頼朝より一族の冥福を祈るように阿弥陀像を与えられたという。その像が教恩寺の本尊で、運慶作と伝えられている。

もともとこの地には、光明寺末の善昌寺があったが廃寺となったため、1678(延宝7)年、貴誉上人によって光明寺境内にあった北条氏康(1515~71)建立と伝わる教恩寺が移築されたといわれている。

その後、浄土宗より時宗に改宗したと考えられる。

もともと教恩寺は、平重衡と直接関係のある寺ではないが、重衡は、源頼朝が与えられたという教恩寺の本尊「阿弥陀如来像」に深く帰依したといわれている。

重衡が往生できるよう祈願すると阿弥陀像が三度うなずいたという伝説もある。

かつては、教恩寺の寺宝の中には、重衡と千手前(せんじゅのまえ・1165~88・源頼朝の侍女)が酒を酌み交わしたという杯があったといわれている。黒の漆塗りで、梅の蒔絵が施してあった杯だったと伝えられている。

北上の道まで戻りそのまま北上。本覚寺前を右折。

妙本寺 大町1-15-1

妙本寺は、日蓮宗の寺院。もとは比企能員(よしかず・?~1203)の屋敷で、1203(建仁3)年、比企の乱で比企一族が、北条氏を中心とする大軍に攻められ、滅ぼされた地でもある。その後、比企能員の末子の比企大学三郎能本(よしもと・1202~?)が日蓮上人のためと比企一族の霊を弔う為にお堂を建てたのが始まり、日朗を開山として1260(文応元)年に創建された。

総門を入ると、左奥に将軍頼家の側室・讃岐の局(比企能員の娘)を祀る蛇苦止堂(じゃくしどう)があり、真っ直ぐ進めば左手の本堂や鐘楼を経て、朱塗りの二天門の中に、頼家の子・一幡(いちまん・1198~1203)の袖塚や比企一族の墓と、大きな祖師堂に日蓮上人像が祀っている。祖師堂奥には頼家の娘で将軍藤原頼経の御台所としての竹の御所と呼ばれた源よし子(女片に美と書くが漢字がでない・鞠子とも・1001~8)遺言で建てられた新釈迦堂跡がある。祖師堂手前の霊宝殿には、1337(建武4)年銘の霊盤(重要文化財)をはじめ、日蓮・日朗上人ゆかりの多数の寺宝がある。本尊は十界大曼荼羅御本尊。

方丈門

方丈門

本堂

本堂

二天門

二天門

時国天 多聞天(毘沙門天)

祖師殿

祖師殿

比企一族の墓 新釈迦堂跡(源よし子の墓)

蛇苦止殿

蛇苦止殿

本覚寺までもどり、北側の路地を西へ若宮通りに出る。やや北上して鎌倉駅には15時50分に到着する。およそ7時間の散策であった。

長い綴りとなってしまい何所かを削ろうとしたが、足が痛くなるほど歩いた記録だと思い削除はしなかった。

お疲れ様です。

「国指定史跡名越切通」の道標が立っている。ここから名越(なごえ)切通が始まる。

名越切通

岩盤を削った切通の道を少々進んでいくと、直ぐにまんだら堂跡への上り口がある。

切通入口からとっても近かった。石段を登って行くとまんだら堂跡の平地が開けて明るくなってゆく。

まんだら堂跡

まんだら堂跡・大切岸はこちらをクリック。

まんだら堂跡を後にして鎌倉方向に進んでいく。

道から少し離れたところに名越切通の説明板を見つける。右手に法性寺・大切岸に通じる分かれ道の案内もある。

ここにも「国指定史跡名越切通し」の標識がある。この辺りが名越切通の一番高い位置になるようで、ここから先は下りとなる。

下る前に、右折して大切岸に向かう。法性寺(ほっしょうじ・ほうしょうじ)との分岐の左手に石造建造物石廟が2基ある。

石造建造物石廟

石廟(せきびょう・石造墳墓堂)の内部には火葬骨を納めた蔵骨壺が納められていたという。発見された五輪塔の一部や、かわらけ片などから鎌倉末期から南北朝期に造られた古いものと想像される。

この石廟は、あまり見かけたことのない珍しい形をしている。埋葬されていたのは誰で、周囲にやぐらが多いの対してここだけ何故このような石廟なのかは全くの謎であるが、何れにしても埋葬者は特別な人物と思われる。

大切岸の上は視界が開け、法性寺の山王様を祀った岡がそこだけニョキっと高くなって見える。

大切岸についての解説板があるのではと進んでは行ったが見当たらないので、戻って法性寺に下ることにした。ここから大切岸を眺める。それと前回は足を運ばなかった山王権現社にも行った。

法性寺 久木9-1-33

中世鎌倉の日蓮宗の古刹・猿畠山法性寺(えんはくさんほっしょうじ)。白猿伝説の寺。

日蓮聖人が鎌倉の松葉ヶ谷で様々な法難いあい焼き討ちに遭った際、3匹の白猿が日蓮聖人を助けこの寺にある岩窟に案内したという。

扁額の白猿

扁額の白猿

日蓮聖人を祀る祖師堂 日蓮聖人が隠れた岩穴

再び名越切通に戻り、下り始める。木々で遮られる日陰の下、石段が続く。近くでイベントが開かれているようで音楽が大きく聞こえてくる。

日陰から直ぐに明るくなり、横須賀線のトンネルの上に出る。名越切通ってこんなに短かったかと半年前の記憶をたどってみる。

狭い道を下って行くと広場で町内会のもちつき大会が開かれていた。イベントはふたつの自治会の合同で開かれているようだ。そのひとつが松葉町内会というのだが、むかしこの辺りは松葉ヶ谷(まつばがやつ)と呼ばれ、日蓮が草庵を置いたところでもあり、その地名に因んだ名前が自治会名として残っていることは散策する者としては嬉しい。

名越坂踏切を渡る。踏切を渡って直ぐに右手の細道に入る。目前に日蓮乞水がみえる。

日蓮乞水

1254(建長6)年、日蓮は名越切通を越えて鎌倉に入ったという。

その折、水を求めた日蓮が、持っていた杖で地面を突き刺したところ水が湧き出したとされる。

『新編鎌倉志』には、「日蓮乞水は名越切通に達する路傍の小さな井戸を云う 昔日蓮が房総より鎌倉に来る時 此処にて清水を求めしに俄かに湧出せしとなり 大旱にも涸れる事なしとぞ、鎌倉五名水の一なりと云う」と記されている。

現在は、井戸の形をしているが、元は湧き水であって、穴があいているだけであったという。鎌倉五名水のひとつ。

「南無妙法蓮華経日蓮水」(1253(建長5年)と刻まれた石碑がある。この通りを進んで、名越踏切前行くと、ここにも「日蓮水」と刻まれた石碑がたっている。

バス通りに出て、鎌倉十井「銚子ノ井」前から5月の時にはこの先を北上したので今回は南下のコースを選び、バス道路を渡って「大町五丁目3」の住所表示のある路地を入る。

長勝寺松ヶ谷草庵

名越の松葉ヶ谷は、現在の材木座から大町付近といわれている。名越の谷(やつ)を出て西に向かった中心地が材木座であった。材木座は商業地として繁栄していて、海岸には舟が行きかい市が開かれていた。ここで働く下層民や流れ者という浮浪人などが集まって居住したのが名越という(石井進著『御家人制の研究』)。日蓮聖人はこのように、商工業者や流民など雑多な人々が日常生活をしていたところに、鎌倉仏教の祖師となった日蓮聖人はあえて庵室を構えた。

再びバス通りに戻って、鎌倉駅方向に歩き、長勝寺バス停前を左折すると右手に長勝寺がある。

大きな本堂の前には日蓮上人と四天王の大きな像が置かれている。その大きさに驚く。

長勝寺 材木座2-12-17

日蓮宗の寺院、山号は石井山(せきせいざん)。本尊は大曼荼羅。大本山本圀(国)寺(六条門流)の旧末寺。

鎌倉時代の武将、松葉ヶ谷の地頭である石井長勝が迫害された日蓮上人を保護し、屋敷を庵として寄進したのがはじまり。法華堂という祖師堂は室町時代の建物で関東最古のものとされており、三門は江戸時代のものという。

法華堂

法華堂

ゴーカートの事故で亡くなった日活映画俳優赤木圭一郎(1939~61)の記念碑がある。日活は今年100周年を迎えた、そんな時に参拝したのも何かの縁であろう。

長勝寺の裏門を出て前の道を西へ、ひとつ目の路地を南下する。

来迎寺 材木座2-9-19

源頼朝が1194(建久5)年、旗揚げの時に頼朝に加勢して平家方の軍勢と闘い、89歳で戦死した衣笠城主・三浦大介義明(1092~1180)の冥福を祈って建てた真言宗・能蔵寺(のうぞうじ)という寺がかつてあったといわれている。開山の音阿が時宗に帰依したため、改宗して、寺の名前も来迎寺(らいこうじ)と改められた。

境内には、三浦義明の墓と、石橋山の戦いに敗れ三浦に引き返す途中で、平家方の畠山重忠の軍に17歳の若さで殺された多々良三郎重春の墓といわれている高さ2mほどの大きな五輪塔がある。

境内を外れた奥には家臣の墓の石塔群がある。

路地を尚も南下、左手奥に。

五所神社 材木座2-9-1

もとの乱橋村には三島社、八雲社、金毘羅社が、材木座村に諏訪社、視女八坂社があったが、乱橋村と材木座村が東鎌倉村に編入され、1873(明治6)年に三島社が材木座の鎮守として村社となり、1908(明治41)年に他の4社と合祀され、五所神社となった。

境内には猪に乗った摩利支天(下左)やお春(下右)などの石仏像がある。お春さんは「かくれキリシタン」だそうで、手を後ろにしばられて、苦しい表情をして、天の光(救い)をもとめている姿だという。

さらに路地を南下、左手に。

實相寺 材木座4-3-13

日蓮宗の寺院。山号は弘延山。

実相寺の境内は鎌倉時代の武将・工藤祐経(くどう すけつね・?~1193)の屋敷跡で、1271(文永8)年、日蓮聖人が佐渡に流されている時に、日昭()1236?~1323)が、一門の教化・統率の拠点として開いた濱土法華堂がはじまりとされる。

日蓮聖人入滅後、1284(弘安7)年に濱土法華堂を寺とし、法華寺とした。本堂は、1868(明治初)年の火災の後に再建された。

もっと南下、突き当たったら左手に、ひとつ目右手の路地曲がり道なりに行って左手。

補陀洛寺 材木座 6-7-31

頼朝が1181(養和元)年、文覚(もんがく・1139~1203)を開山として建てたといわれている。ここは、頼朝御祈願所であり、頼朝の供養をここですることになっていたといわれている。竜巻や火災の被害を受け、別名竜巻寺(たつまきでら)ともいわれる。

補陀洛寺向かいの路地を西に、突き当たった道路を右に曲がる予定だったが、ふと左手を見ると海があった。

材木座といえば海岸だろうと海に出た。

ウィンドサーフィンを楽しんでいるたくさんのボードが海に浮かんでいた。

材木座海岸

この辺り(材木座)を歩いていると、住宅や店舗に昭和のかおりがする建物が目についた。

バス道路を北上、左手に。

九品寺 材木座5-13-14

浄土宗の寺院。山号は内裏山。本尊は阿弥陀如来。

この寺は、新田義貞(1301~38)が鎌倉幕府滅亡後に北条方で亡くなった者の菩提を弔うために、1336(建武3)年に創建したものと伝えられる。

道路を北上、十字路奥左手。

向福寺 材木座3-15-13

本堂と庫裡だけのひそやかな寺。本尊の阿弥陀三尊像は南北朝時代の作といわれる。鎌倉三十三所観音霊場第十五番札所。

向福寺は、『丹下左膳』の作者林不忘(はやしふぼう・長谷川海太郎・1900~35)が新婚生活を送ったといわれる寺。

開山の一向は、時宗の開祖一遍上人(1239~89)と同じく、鎌倉時代に各地を遊行し、踊り念仏によって教えを広めた。本尊は観音、勢至の両菩薩を脇侍とする木造阿弥陀三尊像で、南北朝時代の作といわれている。

1923(大正12)年の関東大震災によって、文政年間(1818~1829)に建てられた本堂と表門が倒潰してしまった。現在の本堂は1930(昭和5)年に再建されたもの。

更に少々北上、妙長寺の手前に。

鎌倉十橋・乱橋

新田義貞が鎌倉に攻め入ったときに、北条軍が乱れ始めた場所であることから「乱橋」と呼ばれるようになったといわれる。

更に少々北上、右手に。

妙長寺 材木座2-7-41

開山の日実は、伊豆で日蓮聖人の命を救った漁師、舟守弥三郎の子(一説には本人)であり、後に鎌倉を訪れた彼は沼浦(材木座)に一堂を建立した。これが妙長寺のはじまりという。

1878(明治11)年建立の鱗供養塔は、鎌倉、逗子、三崎の漁師や魚商たちの手によるもので、古くから庶民に親しまれてきた寺である。

『高野聖』などで知られる作家・泉鏡花が、1891(明治24)年のひと夏をこの寺で過ごした。その時のことを小説『みだれ橋』(後に『星あかり』と改題)に書いていると教育委員会の解説が貼られている。

三門前には檀信徒以外の入山お断りの立札が、これで親しまれてきた寺なの?。

北上し、横須賀線手前を左手して進むと、すぐ右手路地の入口に「元鶴岡八幡宮」の石碑がある。

由比若神社(元八幡・国史跡) 材木座1-7

1063(康平6)年、頼朝が奥州征伐に祈願して、勝利を収めた後石清水八幡宮を最初に勧請した由比郷若宮の跡といわれ、頼朝によって現在の鶴岡八幡宮に移された。

鳥居の左手に「源義家公 旗立の松」の残骸がたっている。義家(1039~1106)が後三年戦役に向う時に社殿を修復し、ここに白旗を立てて武運長久を祈ったという。

神社の文学案内板に「元八幡横の芥川龍之介旧居跡」という興味ある文章が書かれているので紹介する。

龍之介(1892~1927)は1916(大正5)年、東京帝国大学英文科卒業後、横須賀海軍機関学校の嘱託英語教官となり、この地に住まいを設けた。当時、元八幡の北側一画に小山別荘があり、別棟の広い家を借りていた。間取りは8畳2間とその他3間に湯殿と台所がある広い独立家屋であり、庭には池もあった。一度横須賀に転居したが結婚後再びこの地に戻った。

1919(大正8)年執筆に専念することで田端の実家に帰るまでのつごう2年前後の生活のようであったが、当時のことを『彼等の家は東京から汽車でもたっぷり1時間かかる或海岸の町にあったから。』と絶筆となる「或阿呆の一生」に書いているという。

1か月前に芥川家の墓に行ったが今度は住居跡かって感じ。

これをまとめている時に、たまたま結婚前の彼女へのラブレターの話がテレビ番組で放送された。鎌倉散策から離れるが記しておく。

龍之介の嫁さんとなるべき人は塚本文(つかもとあや・1900~68)さん。結婚する2年前の夏のこと。

大正5年、九十九里の一の宮海岸一宮館に滞在していた龍之介は、16歳の女学生であった文さんに熱烈なるラブレターを送った。

『文ちゃん。

僕は、まだこの海岸で、本を読んだり原稿を書いたりして 暮らしてゐます。

何時頃 うちへかへるか それはまだ はっきりわかりません。

が、うちへ帰ってからは 文ちゃんに かう云う手紙を書く機会がなくなると思ひますから 奮発して 一つ長いのを書きます。・・・』

という文章で始まり、そして、

『貰ひたい理由は たった一つあるきりです。さうして その理由は僕は 文ちゃんが好きだと云ふ事です。

勿論昔から 好きでした。今でも 好きです。その外に何も理由はありません。』

ストレートで飾り気のない長~い文章で、熱き思いを綴っている。

この恋文は有名だそうで、2年後彼女が女学校在学中に結ばれている。文18歳、龍之介27歳であった。写真でみると気難しい龍之介の印象であるが、女性に対する熱き想いは人並み以上であったようだ。

だが、8年後龍之介は睡眠薬で服毒自殺ををしている。龍之介曰、2年ばかりの間死ばかりを考え続けていたという。それでなのか、文が「お父さん、良かったですね」と語りかけという。

熱烈なるラブレターを送ったはずなのに、短かった結婚生活。

滞在した九十九里の一宮館は今や、龍之介ゆかりの宿として名を売っている。

北上する道路に戻り、横須賀線の踏切を越えすぐ左手に。

辻薬師堂

1190(建久元)年、頼朝が二階堂(現在の鎌倉宮あたり)に建立した医王山東光寺の境内にあったものといわれる。その後1704(宝永元)年、大町名越御嶽(名越切通の近く)にあった古義真言宗長善寺に移された。その後、大町辻に移り、1674(延宝2)年には、水戸光圀(1628~1701)も訪れている。江戸末期に焼失したが、薬師堂だけは残ったという。明治期の横須賀線敷設工事に伴い、現在地に移設された。

次は向かい側に。

本興寺 大町2-5-32

日蓮宗の寺院。山号は法華山。旧本山は比企谷妙本寺。

日蓮上人の鎌倉辻説法の由緒地(現:鎌倉市大町)に、1336(延元元)年、日蓮の門弟「九老僧」のひとり天目が休息山本興寺を建立した。1382(永徳2)年、日什(1314~92)が二世となり、山号を法華山と改める。 「辻の本興寺」とよばれる。

1608(慶長13)年、本興寺二十七世から妙満寺二十七世となった日経が不受不施を説いたため、江戸幕府によって京都六条河原で耳・鼻削ぎの刑に処せられ、関連寺院は取り潰された。これを慶長の法難という。

なお、日経が与同した師日奥らの不受不施派は、キリシタンとならんで幕府の厳しい詮議の対象となった。このため、三十世日顕(1922~)により1660(万治3)年、 鎌倉郡飯田村(現在の横浜市泉区飯田)に寺基を移したのが本興寺である。

その10年後の1670(寛文10)年、比企谷妙本寺歴代照幡院日逞が辻説法旧地の衰退を嘆き、寺門の復興を願い、徳川家より寺領の寄付を受け、辻の旧地に本興寺を再興した。妙本寺末寺となって現在に至っている。

北上し、「大町四ッ角」を右折、右手。

大町から名越に通じるバス通りにひときわ目に付くお寺、上行寺(じょうぎょうじ)。

上行寺 大町 2-8-17

日蓮上人の孫弟子にあたる日範上人が1313(正和2)年に開山。本堂は、「妙法寺(こけ寺)」の法華堂を移築したといわれている。

左甚五郎の作とされる三門にある龍の彫物(寺宝)

癌封じが有名。癌はもとよりすべての病にご利益があるとされる「瘡守稲荷(かさもりいなり)」 と、「千手観音像」そして「身がわり鬼子母神」が祀られている。

上行寺の向かい側

別願寺 大町1-11-4

別願寺は、鎌倉公方代々(足利基氏・氏満・満兼)の菩提寺であり、鎌倉での時宗の中心として栄えた。

もとは真言宗の寺で能成寺といったが、1282(弘安5)年、住職だった公忍が一遍に帰依し、名を覚阿と改め時宗に改宗した。同時に寺の名を別願寺とした。

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした四代鎌倉・公方足利持氏(1398~1439)のものとされる供養塔(宝塔)がある。この供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

「大町四ッ角」までもどり、右折しひとつ目の左路地を入る。突き当たり右手。

教恩寺 鎌倉市大町1-4-29

山門の十六羅漢の彫刻が見事な教恩寺は、一ノ谷の合戦で敗れ捕らえられた平清盛の子で重衡(1157~85)に縁のある寺。

重衡は、南都焼討ちによって、奈良の東大寺や興福寺を焼いた武将。

「一ノ谷の合戦」で捕らえられ鎌倉に来た際に、源頼朝より一族の冥福を祈るように阿弥陀像を与えられたという。その像が教恩寺の本尊で、運慶作と伝えられている。

もともとこの地には、光明寺末の善昌寺があったが廃寺となったため、1678(延宝7)年、貴誉上人によって光明寺境内にあった北条氏康(1515~71)建立と伝わる教恩寺が移築されたといわれている。

その後、浄土宗より時宗に改宗したと考えられる。

もともと教恩寺は、平重衡と直接関係のある寺ではないが、重衡は、源頼朝が与えられたという教恩寺の本尊「阿弥陀如来像」に深く帰依したといわれている。

重衡が往生できるよう祈願すると阿弥陀像が三度うなずいたという伝説もある。

かつては、教恩寺の寺宝の中には、重衡と千手前(せんじゅのまえ・1165~88・源頼朝の侍女)が酒を酌み交わしたという杯があったといわれている。黒の漆塗りで、梅の蒔絵が施してあった杯だったと伝えられている。

北上の道まで戻りそのまま北上。本覚寺前を右折。

妙本寺 大町1-15-1

妙本寺は、日蓮宗の寺院。もとは比企能員(よしかず・?~1203)の屋敷で、1203(建仁3)年、比企の乱で比企一族が、北条氏を中心とする大軍に攻められ、滅ぼされた地でもある。その後、比企能員の末子の比企大学三郎能本(よしもと・1202~?)が日蓮上人のためと比企一族の霊を弔う為にお堂を建てたのが始まり、日朗を開山として1260(文応元)年に創建された。

総門を入ると、左奥に将軍頼家の側室・讃岐の局(比企能員の娘)を祀る蛇苦止堂(じゃくしどう)があり、真っ直ぐ進めば左手の本堂や鐘楼を経て、朱塗りの二天門の中に、頼家の子・一幡(いちまん・1198~1203)の袖塚や比企一族の墓と、大きな祖師堂に日蓮上人像が祀っている。祖師堂奥には頼家の娘で将軍藤原頼経の御台所としての竹の御所と呼ばれた源よし子(女片に美と書くが漢字がでない・鞠子とも・1001~8)遺言で建てられた新釈迦堂跡がある。祖師堂手前の霊宝殿には、1337(建武4)年銘の霊盤(重要文化財)をはじめ、日蓮・日朗上人ゆかりの多数の寺宝がある。本尊は十界大曼荼羅御本尊。

方丈門

方丈門 本堂

本堂 二天門

二天門

時国天 多聞天(毘沙門天)

祖師殿

祖師殿

比企一族の墓 新釈迦堂跡(源よし子の墓)

蛇苦止殿

蛇苦止殿本覚寺までもどり、北側の路地を西へ若宮通りに出る。やや北上して鎌倉駅には15時50分に到着する。およそ7時間の散策であった。

長い綴りとなってしまい何所かを削ろうとしたが、足が痛くなるほど歩いた記録だと思い削除はしなかった。

お疲れ様です。