東京のお花見、昨年の人気ランキング6位がJR王子駅の西側の飛鳥山公園。

駅から近いことと夜桜が楽しめることで人気があるようだ。

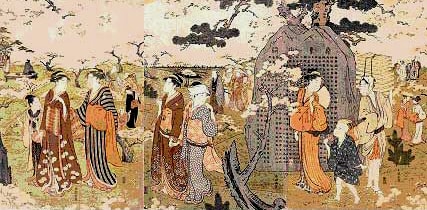

かつて暴れん坊将軍こと徳川八代将軍吉宗は、鷹狩でこの地をたびたび訪れ、紀伊国飛鳥明神と縁深い飛鳥山に愛着を持った。そこでこの地に桜の苗木約1,000本余、ツツジ、赤松、楓などの樹木を植え行楽地として整備し、江戸庶民に開放した。日本橋からおよそ2里(8km)の距離で、飛鳥山は江戸郊外の桜の名所として多くの人々で賑わうようになった。解放時には吉宗自ら宴席を設けたと云う。その宴席はというと、城内の

茶坊主を引き連れて、佳肴(酒の美味い肴)を重箱に詰め、酒樽を担がせて行き、花見の良い場所をとり、誰彼なしに人を呼び入れ酒杯のやり取りをしたという。それこそTVの暴れん坊将軍そのままであるが、しかし江戸っ子は、漆で盛り上がった高蒔絵の葵の紋をみて尻込みした。しかし、年々続くと平気で頂戴するようになったとか。

現在73,000㎡(22,000余坪)におよそ600本を超える桜が植わっている。

この地にむかし、飛鳥明神を祀った祠があったことが地名の由来とされる。

王子駅に隣接の公園入口 斜行型モノレール「アスカルゴ」 2分で山頂に

◆佐久間象山の書いた「桜賦」の碑

幕末に国のゆく末を嘆き、その気持ちを桜に託して美辞麗句を並べ立てて書いた文。開国論を唱えた象山は、1864(元治元)年、京都で攘夷派の刺客によって暗殺されたが、明治になって勝海舟らの手によってこの石碑が立てられた。碑の下には血染めの遺品が収められている。

◆飛鳥山の碑

1737年(元文2年)建立。飛鳥山の由来を記したもの。あまりに難解な漢文であるため、江戸時代は読めない碑として知られた。

1943年製造国鉄D51形蒸気機関車853号機 1949年製造東京都交通局6000形電車6080号機

《音無親水公園》

音無親水公園は、石神井川の旧流路に整備された公園で、この辺りでは音無川と呼ばれ、 古くから景勝の地として親しまれてきた。

江戸時代の「江戸名所図会」や、安藤広重による錦絵などにこの地が描かれている。地誌「新編武蔵風土記稿」にもこのあたりの高台からの眺めは、飛鳥山が手にとるように見え、 眼下には音無川が勢いよく流れ、石堰にあたる水の音が響き、 谷間の樹木は見事等と記されている。

公園は旧流路の地形をそのまま利用した細長い窪地と、河岸の散策路などから構成されている。窪地にはせせらぎが流れ、かつての「王子七滝」のひとつ「権現の滝」を再現した小さな滝も配置されている。そして、その周辺には桜を中心とした木々が枝を広げている。

《王子神社》

飛鳥山の北、音無川の左岸の高台に位置する王子神社は、旧称王子権現。「王子」の地名はここから由来する。創建は古く平安時代後期とされ、紀州の熊野権現を勧請し、熊野信仰の拠点となっていた神社である。

徳川の代、初代将軍家康は将軍家祈願所と定める。その後代々将軍の崇拝を受け、八代将軍吉宗は紀州熊野権現の勧請であることで崇敬し、飛鳥山を寄進する。

訪れた日:2016.4.1