1923(大正12)年9月1日土曜日。

朝6時ごろより急に俄か雨が強く降りだし、そのうち風も出てきて一時は荒れ模様となった。

ところが9時ごろには雨はすっかり止んだ。

そして、午前中には日も出て、真夏の暑さはまだ優勢であった。午前11時には気温は30度近くまで上がり、雨上がりの街に強い日ざしが照りつけていた。風もまた、微風になっていた。

そんな空模様の9月1日午前11時58分、横浜をマグニチュード7.9の大地震が襲った。関東大地震である。

昼食時であったため、地震後に200ヶ所以上から発生した火災によって、被害は一層拡大した。

旧横浜市の当時の人口は44.1万人、そのうち被災した人は3万人で、死者は24.6千人であった。また、宅地面積の84%が焼失・倒壊の被害にあった。(詳細データは末尾)

現在の横浜市は当時、中区と西区が合わさった旧横浜市と4郡31町村に分れていた。旧横浜市以外の地域の殆どは、農地で建物も木造であったため建物の倒壊はあったが、大きな被害にはならなかった。

今年は関東大震災が発生して丁度90年の節目の年となったので、横浜都市発展記念館や開港資料館の関東大震災に係わる展示物の見学を兼ねて横浜市街を中心に記念碑・慰霊碑を巡った。

●横浜地方裁判所・慰霊碑

当時の横浜地方裁判所は1890(明治23)年、3,000坪(1ha)の敷地に西洋風のレンガ造り2階建ての建物であったが、震災でもろくも崩れ落ちた。但し木造部分の倒壊はなかった。

発生直後に付近一帯から出火した猛火に襲われ、所長をはじめとして、判検事、弁護士、新聞記者、起訴関係者等合計94人の命が失われるという惨事となった。

関東大地震の32年前の明治24(1891)年、日本でこれまで起こった最大の内陸型地震といわれる濃尾地震が発生し、7,000人以上の犠牲者を出した。この地震によって、レンガ造りの紡績工場や公共の建物が数多く倒壊し、レンガ造りの建物が地震に弱いことがわかった。

それに係わらず第二の惨劇が発生してしまった。耐震補修工事は当時でも容易に進まなかったようだ。

現在の横浜地方裁判所

裁判所の建物脇にたつ慰霊碑

●赤レンガ倉庫

赤レンガ倉庫街は、今や文化施設や商業施設となり、赤レンガパークとして整備され、今や横浜みなとみらい21地区の代表的な観光施設となっている。

赤レンガ2号倉庫は1911(明治44)年、1号倉庫は1913(大正2)年に竣工。保税倉庫として綿花、綿織物、羊毛、毛織物、砂糖、武器等の輸入品が保管された外、一部は民間に貸与されて生糸、葉タバコ、羊毛、洋酒、食料品、光学機械等の保管にも使わ、1989(平成元)年まで担っていた。

3階建て、150メートルほどの長さの倉庫は富士瓦斯紡績のレンガ造りと違い、当時の最新技術を導入しレンガの間に鉄骨で補強された工法であった。

それでも震災の被害は1号倉庫は中央部が崩壊焼失し、2号倉庫も大きな被害を受けた。

昭和初期に復旧したが、現在残る倉庫は当初のものより小規模のものになってしまっている。

横浜港全体が壊滅的な被害を与え、以後貿易取扱高の首位の座を神戸港に明け渡すことなった。

●紡績工場のレンガ造り建物の被害

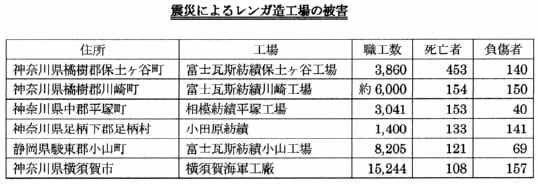

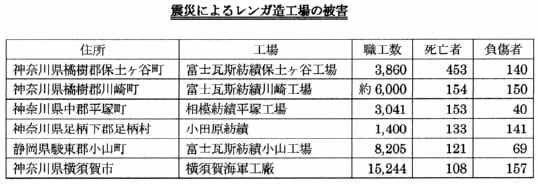

地方裁判所、保税倉庫とレンガ造り建物の被害を列記したが、上の表は工場被害のワーストである。

ワーストの上位は全てレンガ造りの建物であった。

ワースト1の富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場は、5万坪(16.7ha)の敷地にレンガ造り平屋建ての工場15棟が建つ大工場である。。勤務は2交代制で、地震発生時はその2組が食事をとる入れ替えの時間帯であって、防火のために高くしたレンガ壁が倒壊した。防火が逆に仇となって職工453名と社員1名もが圧死した。

多くの職工(女工)は東北地方をはじめ沖縄など遠方の農家の出身。それに日本へ併合された朝鮮半島からの女工さんもいたという。貧しい農家の出身者が多く遺骨を引き取るための交通費さえ工面できずに、引き取り手のない遺骨も少なからずあったという。

そこで、工場から2.5km北東に離れた東光寺の先々代住職が引き取って葬ったという。

表中の富士瓦斯紡績小山工場だけが建物倒壊後救助できずに火災の依った唯一の被害だという。また、海軍工廠の被害には崖崩れの死亡者も含んでいる。

鉄筋コンクリートの建物は比較的地震に強かったようであるが、地震が殆ど発生しないアメリカ式の建物を模した建物は、同じ敷地内にモルタル造りの建物が持ちこたえているのに崩壊しているケースもある。

女工が葬られているという東光寺

●山手80番館遺跡・元町公園

これは、外国人が建てたレンガ造り住宅が崩壊したケースである。

明治末期から大正初期頃に建てられた、建築面積180㎡(およそ54坪)、鉄筋補強レンガ造りの3階建の住宅であったが、震災により今は地下室の床だけが残っている。

このレンガ造りの建物は、鉄筋の補強がなされていたがそれでも倒壊してしまったという。地震の凄まじさを語っている。見た目には補強の鉄筋は解らない。

ここで発見された牛乳配達用の小ビンが横浜都市発展記念館で会期中展示されている。

●たまくすの木・横浜市開港記念資料館

たまくす(玉楠)の木は、江戸時代、横浜が小さな農漁村であったころからこの地にあり、1854(嘉永7)年のペリー来航時に艦隊に随行してきた画家ハイネが描いた「横浜上陸」や、「水神の祠」などに描かれていると云われる。

その後、関内地区に大きな被害をもたらした1866(慶応2)年の大火によって、たまくすの木は樹形が変わるほど焼失してしまった。

関東大震災でも再び大きな被害をうけるが、その生命は絶えることはなかった。

その後、横浜大空襲の被害もくぐり抜けたたまくすの木は、枯れることなく大きく育っている。

横浜開港資料館

中庭にたつ「たまくす」の木

●山下公園

山下公園は関東大震災の瓦礫処理によって造られた公園と云われているが、公園整備計画は震災前からあったものだが、なかなか実施されず延び延びにされていた。

そこに震災が発生、瓦礫の処理とこれまでの公園整備計画を促進させる一石二鳥の事業として山下公園が誕生した。

造成を進めるうちに横浜市は山下公園を震災復興のシンボルにしようと考えた。開園5年後の1935(昭和10)年3月26日~5月24日の2ヶ月間、復興記念横浜大博覧会が開かれた。

生け簀(いけす)にクジラを入れたり、プールにボートを浮かべて遊んだりと、かなり派手な博覧会だったようだ。公園の中央辺りにある沈床花壇がクジラを入れた生け簀の跡のようだと聞く。

外国商人救済の返礼として「インド水塔」が寄贈される

公園前の海に複数個のレンガが沈んでいた、瓦礫のレンガではあるまいに何だろう

●震災復興記念碑・横浜公園

震災時は鬱蒼と茂った樹木と破裂した水道管が、公園に避難した市民を救ったと云われる。

1876(明治9)年、日本で最初の洋式庭園として造られた。

この公園も震災復興事業のひとつで再生し、新たに音楽堂が建てられた。

●ニューグランドホテル

1873(明治6)年、居留地二十番(現在の人形の家あたり)に横浜での本格的なホテルとしてグランドホテルがオープンした。そのころの横浜居留地には幾つか名の通ったホテルがあったが、規模もあまり大きくなく名ばかりのひどいものが多かった。

その中で、グランドホテルは横浜だけではなく日本を代表するホテルとなってゆき、1889年には居留地18番、19番のウインザーハウスの跡地に新館を増設し、さらに増築を図り客室360を数える大ホテルとなっていった。

そして東京の帝国ホテルとならんで日本有数のホテルとなるが、震災によって50年の歴史に幕を閉じた。

官民一体となって建設が進められ1927年に創業した。名称は公募されたが、思うような名が見当たらず、震災前の横浜を代表したグランドホテルの名を蘇らせようとの思いからニューグランドに決まった。

1945(昭和20)年、連合国軍最高司令官(SCAP)として来日したダグラス・マッカーサーはホテルを執務室として使用したが、1937年に新婚旅行の帰路にも滞在している。このホテルを気にいっていたようだ。

作家・大仏次郎さんは、このホテルの318号室で「鞍馬天狗」などの作品を書き上げており、歌手・淡谷のり子さんはホテル内のレインボールームで歌っていた一時代もある。

また、ホテルの厨房からはドリア、ナポリタン、プリンアラモードなど後に広く知られる料理が誕生したことも承知であろう。

こうした歴史を積み重ねているホテルニューグランドも誕生して今年で86年目を迎える。

●大震災殃死者慰霊碑・増徳院元町薬師堂

古くから「元町薬師」と呼ばれて住民の信仰を集めていた薬師堂である。山下公園から来ると元町商店街のとばくちに建っている。

山手の外国人墓地を境内墓地としていた増徳院が以前あったが、関東大震災後に横浜市南区に移転、その後薬師堂がこの地に再建された。現在の薬師堂は1982(昭和47)年に再建されたものである。今は「増徳院元町薬師堂」と呼称されている。

大震災殃死者慰霊碑(左)と戦災者供養塔

●横浜大震火災死者合葬の墓・久保山墓地

横浜市西区の市営久保山墓地の一角に関東大震災の合祀霊場がある。

関東大震火災により死亡した無縁者を合祀し「横浜市大震火災横死者合葬之墓」が建てられた。3,300人が氏名が解らないまま火葬したと刻まれている。

また、同じ一角には「関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑」も建っている。この碑は「横浜市大震火災横死者合葬之墓」の手前左手のたっている。

関東大震災の直後に流言飛語により発生した日本人による朝鮮人への虐殺という悲しい事件の犠牲者を慰霊するもので、少年の日に目撃した一市民が建立したとある。

「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」とか「朝鮮人が集団で襲って来る」などのデマが流れて、各地に青年団、在郷軍人会、消防組織を中心とする自警団が結成された。

朝鮮語では語頭に濁音がこないことから、道行く人に「十五円五十銭」や「ガギグゲゴ」などを言わせ、うまく言えないと朝鮮人として暴行、殺害したとされる。そのデマの発生場所のひとつとして横浜市のある一角があげられていて、横浜でも多くの犠牲者が発生した模様である。

日本人にも誤解されて犠牲者が多数いたという。劇団・俳優座の千田是也(1904~94)さんも朝鮮人と間違えられ、危うく殺されかけた経験があって、(「鮮(朝鮮人)だ、これは」という自警団の言葉から取られているとも「千駄ヶ谷のコリアン」を自称したためとも言う)から芸名をつけているとも云われる。但し、他の資料からは「これや」ではなく「これなり」だということも添えておく。

また、暴挙に及んだ日本人だけではなく、鶴見警察署長や横須賀鎮守府など朝鮮人を保護した個人や組織もあった。

合葬之墓に続く広い参道

横浜市大震火災横死者合葬之墓(左)と関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑

●関東大震災90周年に関する催し

■関東大震災と横浜・横浜都市発展記念館

開催期間:7月13日~10月14日

地震発生後の20分間の生々しい被害映像は必見である。

■被害者が語る関東大震災・横浜開港資料館

開催期間:7月13日~10月14日

■レンズがとらえた震災復興 1923~1929・横浜市資料室(中央図書館内)

開催期間:7月13日~10月14日

■横浜港と関東大震災 震災からの復興・横浜みなと博物館

開催期間:9月28日~10月15日

山下公園に埋もれた瓦礫を採取し展示する。

■藤沢の関東大震災・藤沢市文書館

開催期間:8月5日~9月27日

「天災は忘れた頃にやって来る」という言葉がある。

自然科学者でもあり、随筆家でもある戦前活躍した寺田寅彦の居住跡に建てられた碑に刻まれている言葉である。

この言葉、昔はよく使われたが、今や死語になってしまったと思われる。

何故って、今や災害は次から次へとやって来るからだ。

そして、いやというほどその被害の恐ろしさは脳裡に刻まれてはいる。だが、何事も普段から油断せずに用心して備えておかなければいけない、といういましめは忘れがちではないだろうか。

今は記録的大雨によるスポット的な地域に大きな被害を及ぼす災害も多く発生している。

陸軍被服厰跡に造られた横網町公園内の東京都慰霊堂

関連 : 震災記念日に寄せて

●横浜市役所調査の関東大震災被害状況

横浜市総人口 445,048人

焼死者 24,646

住宅破壊死者 1,977

計 26,623

住宅全壊 15,537棟 うち非焼失 5,332棟

半壊 12,542 4,380

焼失 25,324

官公庁の被害 43のうち33焼失

各国領事館 26すべて焼失

公立小学校 36のうち34が焼失 児童900人犠牲

会社・銀行 326のうち309が焼失

工場 約3,000のうち2,700が焼失

朝6時ごろより急に俄か雨が強く降りだし、そのうち風も出てきて一時は荒れ模様となった。

ところが9時ごろには雨はすっかり止んだ。

そして、午前中には日も出て、真夏の暑さはまだ優勢であった。午前11時には気温は30度近くまで上がり、雨上がりの街に強い日ざしが照りつけていた。風もまた、微風になっていた。

そんな空模様の9月1日午前11時58分、横浜をマグニチュード7.9の大地震が襲った。関東大地震である。

昼食時であったため、地震後に200ヶ所以上から発生した火災によって、被害は一層拡大した。

旧横浜市の当時の人口は44.1万人、そのうち被災した人は3万人で、死者は24.6千人であった。また、宅地面積の84%が焼失・倒壊の被害にあった。(詳細データは末尾)

現在の横浜市は当時、中区と西区が合わさった旧横浜市と4郡31町村に分れていた。旧横浜市以外の地域の殆どは、農地で建物も木造であったため建物の倒壊はあったが、大きな被害にはならなかった。

今年は関東大震災が発生して丁度90年の節目の年となったので、横浜都市発展記念館や開港資料館の関東大震災に係わる展示物の見学を兼ねて横浜市街を中心に記念碑・慰霊碑を巡った。

●横浜地方裁判所・慰霊碑

当時の横浜地方裁判所は1890(明治23)年、3,000坪(1ha)の敷地に西洋風のレンガ造り2階建ての建物であったが、震災でもろくも崩れ落ちた。但し木造部分の倒壊はなかった。

発生直後に付近一帯から出火した猛火に襲われ、所長をはじめとして、判検事、弁護士、新聞記者、起訴関係者等合計94人の命が失われるという惨事となった。

関東大地震の32年前の明治24(1891)年、日本でこれまで起こった最大の内陸型地震といわれる濃尾地震が発生し、7,000人以上の犠牲者を出した。この地震によって、レンガ造りの紡績工場や公共の建物が数多く倒壊し、レンガ造りの建物が地震に弱いことがわかった。

それに係わらず第二の惨劇が発生してしまった。耐震補修工事は当時でも容易に進まなかったようだ。

現在の横浜地方裁判所

裁判所の建物脇にたつ慰霊碑

●赤レンガ倉庫

赤レンガ倉庫街は、今や文化施設や商業施設となり、赤レンガパークとして整備され、今や横浜みなとみらい21地区の代表的な観光施設となっている。

赤レンガ2号倉庫は1911(明治44)年、1号倉庫は1913(大正2)年に竣工。保税倉庫として綿花、綿織物、羊毛、毛織物、砂糖、武器等の輸入品が保管された外、一部は民間に貸与されて生糸、葉タバコ、羊毛、洋酒、食料品、光学機械等の保管にも使わ、1989(平成元)年まで担っていた。

3階建て、150メートルほどの長さの倉庫は富士瓦斯紡績のレンガ造りと違い、当時の最新技術を導入しレンガの間に鉄骨で補強された工法であった。

それでも震災の被害は1号倉庫は中央部が崩壊焼失し、2号倉庫も大きな被害を受けた。

昭和初期に復旧したが、現在残る倉庫は当初のものより小規模のものになってしまっている。

横浜港全体が壊滅的な被害を与え、以後貿易取扱高の首位の座を神戸港に明け渡すことなった。

●紡績工場のレンガ造り建物の被害

地方裁判所、保税倉庫とレンガ造り建物の被害を列記したが、上の表は工場被害のワーストである。

ワーストの上位は全てレンガ造りの建物であった。

ワースト1の富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場は、5万坪(16.7ha)の敷地にレンガ造り平屋建ての工場15棟が建つ大工場である。。勤務は2交代制で、地震発生時はその2組が食事をとる入れ替えの時間帯であって、防火のために高くしたレンガ壁が倒壊した。防火が逆に仇となって職工453名と社員1名もが圧死した。

多くの職工(女工)は東北地方をはじめ沖縄など遠方の農家の出身。それに日本へ併合された朝鮮半島からの女工さんもいたという。貧しい農家の出身者が多く遺骨を引き取るための交通費さえ工面できずに、引き取り手のない遺骨も少なからずあったという。

そこで、工場から2.5km北東に離れた東光寺の先々代住職が引き取って葬ったという。

表中の富士瓦斯紡績小山工場だけが建物倒壊後救助できずに火災の依った唯一の被害だという。また、海軍工廠の被害には崖崩れの死亡者も含んでいる。

鉄筋コンクリートの建物は比較的地震に強かったようであるが、地震が殆ど発生しないアメリカ式の建物を模した建物は、同じ敷地内にモルタル造りの建物が持ちこたえているのに崩壊しているケースもある。

女工が葬られているという東光寺

●山手80番館遺跡・元町公園

これは、外国人が建てたレンガ造り住宅が崩壊したケースである。

明治末期から大正初期頃に建てられた、建築面積180㎡(およそ54坪)、鉄筋補強レンガ造りの3階建の住宅であったが、震災により今は地下室の床だけが残っている。

このレンガ造りの建物は、鉄筋の補強がなされていたがそれでも倒壊してしまったという。地震の凄まじさを語っている。見た目には補強の鉄筋は解らない。

ここで発見された牛乳配達用の小ビンが横浜都市発展記念館で会期中展示されている。

●たまくすの木・横浜市開港記念資料館

たまくす(玉楠)の木は、江戸時代、横浜が小さな農漁村であったころからこの地にあり、1854(嘉永7)年のペリー来航時に艦隊に随行してきた画家ハイネが描いた「横浜上陸」や、「水神の祠」などに描かれていると云われる。

その後、関内地区に大きな被害をもたらした1866(慶応2)年の大火によって、たまくすの木は樹形が変わるほど焼失してしまった。

関東大震災でも再び大きな被害をうけるが、その生命は絶えることはなかった。

その後、横浜大空襲の被害もくぐり抜けたたまくすの木は、枯れることなく大きく育っている。

横浜開港資料館

中庭にたつ「たまくす」の木

●山下公園

山下公園は関東大震災の瓦礫処理によって造られた公園と云われているが、公園整備計画は震災前からあったものだが、なかなか実施されず延び延びにされていた。

そこに震災が発生、瓦礫の処理とこれまでの公園整備計画を促進させる一石二鳥の事業として山下公園が誕生した。

造成を進めるうちに横浜市は山下公園を震災復興のシンボルにしようと考えた。開園5年後の1935(昭和10)年3月26日~5月24日の2ヶ月間、復興記念横浜大博覧会が開かれた。

生け簀(いけす)にクジラを入れたり、プールにボートを浮かべて遊んだりと、かなり派手な博覧会だったようだ。公園の中央辺りにある沈床花壇がクジラを入れた生け簀の跡のようだと聞く。

外国商人救済の返礼として「インド水塔」が寄贈される

公園前の海に複数個のレンガが沈んでいた、瓦礫のレンガではあるまいに何だろう

●震災復興記念碑・横浜公園

震災時は鬱蒼と茂った樹木と破裂した水道管が、公園に避難した市民を救ったと云われる。

1876(明治9)年、日本で最初の洋式庭園として造られた。

この公園も震災復興事業のひとつで再生し、新たに音楽堂が建てられた。

関連 : 絹の道・浜街道を歩く 4日目

●ニューグランドホテル

1873(明治6)年、居留地二十番(現在の人形の家あたり)に横浜での本格的なホテルとしてグランドホテルがオープンした。そのころの横浜居留地には幾つか名の通ったホテルがあったが、規模もあまり大きくなく名ばかりのひどいものが多かった。

その中で、グランドホテルは横浜だけではなく日本を代表するホテルとなってゆき、1889年には居留地18番、19番のウインザーハウスの跡地に新館を増設し、さらに増築を図り客室360を数える大ホテルとなっていった。

そして東京の帝国ホテルとならんで日本有数のホテルとなるが、震災によって50年の歴史に幕を閉じた。

グランドホテルの残骸

震災後、横浜市長の提案により「横浜市復興会」が結成、そこで「外人ホテル建設の件」が決議された。それがホテルニューグランド建設のはじまりである。官民一体となって建設が進められ1927年に創業した。名称は公募されたが、思うような名が見当たらず、震災前の横浜を代表したグランドホテルの名を蘇らせようとの思いからニューグランドに決まった。

現在のホテルニューグランド

開業当時から、皇族、イギリス王族などの賓客や、チャーリー・チャップリン、ジョージ・ハーマン・ルースなど著名人も多数来訪している。1945(昭和20)年、連合国軍最高司令官(SCAP)として来日したダグラス・マッカーサーはホテルを執務室として使用したが、1937年に新婚旅行の帰路にも滞在している。このホテルを気にいっていたようだ。

作家・大仏次郎さんは、このホテルの318号室で「鞍馬天狗」などの作品を書き上げており、歌手・淡谷のり子さんはホテル内のレインボールームで歌っていた一時代もある。

レインボールーム

我らの裕ちゃん・石原裕次郎さん行付けのスタンドバーもある。また、ホテルの厨房からはドリア、ナポリタン、プリンアラモードなど後に広く知られる料理が誕生したことも承知であろう。

こうした歴史を積み重ねているホテルニューグランドも誕生して今年で86年目を迎える。

80周年記念コースター

開設当初の式典の写真やパンフレットが横浜都市発展記念館で会期中展示されている。●大震災殃死者慰霊碑・増徳院元町薬師堂

古くから「元町薬師」と呼ばれて住民の信仰を集めていた薬師堂である。山下公園から来ると元町商店街のとばくちに建っている。

山手の外国人墓地を境内墓地としていた増徳院が以前あったが、関東大震災後に横浜市南区に移転、その後薬師堂がこの地に再建された。現在の薬師堂は1982(昭和47)年に再建されたものである。今は「増徳院元町薬師堂」と呼称されている。

大震災殃死者慰霊碑(左)と戦災者供養塔

●横浜大震火災死者合葬の墓・久保山墓地

横浜市西区の市営久保山墓地の一角に関東大震災の合祀霊場がある。

関東大震火災により死亡した無縁者を合祀し「横浜市大震火災横死者合葬之墓」が建てられた。3,300人が氏名が解らないまま火葬したと刻まれている。

また、同じ一角には「関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑」も建っている。この碑は「横浜市大震火災横死者合葬之墓」の手前左手のたっている。

関東大震災の直後に流言飛語により発生した日本人による朝鮮人への虐殺という悲しい事件の犠牲者を慰霊するもので、少年の日に目撃した一市民が建立したとある。

「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」とか「朝鮮人が集団で襲って来る」などのデマが流れて、各地に青年団、在郷軍人会、消防組織を中心とする自警団が結成された。

朝鮮語では語頭に濁音がこないことから、道行く人に「十五円五十銭」や「ガギグゲゴ」などを言わせ、うまく言えないと朝鮮人として暴行、殺害したとされる。そのデマの発生場所のひとつとして横浜市のある一角があげられていて、横浜でも多くの犠牲者が発生した模様である。

日本人にも誤解されて犠牲者が多数いたという。劇団・俳優座の千田是也(1904~94)さんも朝鮮人と間違えられ、危うく殺されかけた経験があって、(「鮮(朝鮮人)だ、これは」という自警団の言葉から取られているとも「千駄ヶ谷のコリアン」を自称したためとも言う)から芸名をつけているとも云われる。但し、他の資料からは「これや」ではなく「これなり」だということも添えておく。

また、暴挙に及んだ日本人だけではなく、鶴見警察署長や横須賀鎮守府など朝鮮人を保護した個人や組織もあった。

合葬之墓に続く広い参道

横浜市大震火災横死者合葬之墓(左)と関東大震災殉難朝鮮人慰霊之碑

●関東大震災90周年に関する催し

■関東大震災と横浜・横浜都市発展記念館

開催期間:7月13日~10月14日

地震発生後の20分間の生々しい被害映像は必見である。

■被害者が語る関東大震災・横浜開港資料館

開催期間:7月13日~10月14日

■レンズがとらえた震災復興 1923~1929・横浜市資料室(中央図書館内)

開催期間:7月13日~10月14日

■横浜港と関東大震災 震災からの復興・横浜みなと博物館

開催期間:9月28日~10月15日

山下公園に埋もれた瓦礫を採取し展示する。

■藤沢の関東大震災・藤沢市文書館

開催期間:8月5日~9月27日

「天災は忘れた頃にやって来る」という言葉がある。

自然科学者でもあり、随筆家でもある戦前活躍した寺田寅彦の居住跡に建てられた碑に刻まれている言葉である。

この言葉、昔はよく使われたが、今や死語になってしまったと思われる。

何故って、今や災害は次から次へとやって来るからだ。

そして、いやというほどその被害の恐ろしさは脳裡に刻まれてはいる。だが、何事も普段から油断せずに用心して備えておかなければいけない、といういましめは忘れがちではないだろうか。

今は記録的大雨によるスポット的な地域に大きな被害を及ぼす災害も多く発生している。

陸軍被服厰跡に造られた横網町公園内の東京都慰霊堂

関連 : 震災記念日に寄せて

●横浜市役所調査の関東大震災被害状況

横浜市総人口 445,048人

焼死者 24,646

住宅破壊死者 1,977

計 26,623

住宅全壊 15,537棟 うち非焼失 5,332棟

半壊 12,542 4,380

焼失 25,324

官公庁の被害 43のうち33焼失

各国領事館 26すべて焼失

公立小学校 36のうち34が焼失 児童900人犠牲

会社・銀行 326のうち309が焼失

工場 約3,000のうち2,700が焼失