メキシコのサルビアとプラントハンターの物語 No42

ヒントン(Hinton,George Boole 1882-1943)がプラントハンターになるきっかけは、キューガーデンの園長アーサー・ヒル(Sir Arthur William Hill 1875-1941)から誘われたところから始まる。

いつどこで知りあったかわからなかったが、アーサー・ヒルのキャリアから“類は類を呼ぶ”という感じがする。

アーサー・ヒルとの接点

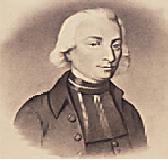

(写真)アーサー・ヒル

(出典)National Library of New Zealand

ヒントンより7才年長のヒルは、彼が32歳のときの1907年に、デイビッド・プレイン卿(Sir David Prain 1857–1944)の下で副園長としてキューガーデンに勤めるようになり、1922年から1941年にキューガーデンのゴルフコースで落馬して死亡するまでプレインの跡を継ぎ園長を務めた。

キューガーデンに務める前は彼自身も探検旅行をしており、1900年にアイスランドの探検、1903年には、ペール・ボリビアのアンデス山脈探検をし、ここで生涯のテーマとなるクッション植物にめぐり合った。

(写真)cushion plants

(出典)flickr.com

この気になる“クッション植物”だが、北極や山岳地帯のような、冷たくて、乾燥していて、風が強い地域では、水分と栄養分が少ないため、この厳しい環境に適応するために地中深く根を張り、ゆっくりと成長するのでクッションのように地面にへばりつく形態を生み出した。

植物学的にフロンティア領域なのだろうが、アイスランド、アンデス山中を探検しただけのことはある。

彼がキューガーデンの歴史の中で特筆されるのは、キューガーデンを核として大英帝国の植民地にある植物園とのネットワークを強化し、経済的・商業的に価値ある植物を採取して、適切な植物園で育てて、プランテーションを構築していくという施策を推進したことだろう。

そのために海外にキューガーデンのスタッフをプラントハンターとして数多く派遣することも行った。彼自身オーストラリア、ニュージーランド、マレー半島、ローデシア、東アフリカ、インド、カリブ海の諸島を訪問した。

この施策を実行するためには資金的な裏づけが必要となるが、1926年に設立された大英帝国マーケティング委員会が多額の財政的な支援をしたので、お金を持ってきた園長はエライということになっている。

帝国マーケティング委員会を説得するには、実績・実例が必要だが、フッカー(Sir Hooker,Joseph Dalton 1817 –1911)がキューガーデンの園長だった1865-1885年の時代に目覚しい実績が上がった。

その代表的なのが1876年にブラジル、アマゾン川流域のSantarémからゴムの木(Hevea brasiliensis)の種70,000粒を採取してキューガーデンに送ったウイッカム(Sir Wickham ,Henry Alexander 1846 –1928)だった。

(写真)Sir Wickham ,Henry Alexander

(出典)bouncing-balls.com

この種子はキューガーデンで栽培され、芽が出た苗木をスリランカ、マレーシア、バタビア、アフリカなどの植民地に送り、ブラジルを上回るゴムの生産をするまでの大成功をもたらした。

この当時は、ブラジルの法律として採取・輸出は禁じられていなかったので合法ではあったが、後日ブラジルからはバイオ・パイレーツ(生物盗賊bio-pirate)と非難され、一方の英国からはナイト(Sir)の称号が与えられた。

この他にも、バーム油をつくるアフリカのアブラヤシ、エチオピアからのコーヒー、コロンビア、エクアドルからのカカオ、中国からの大豆、東南アジアからのサトウキビなど現代生活を支える経済的にも重要な植物が採取され大量に栽培された。

これが、アーサー・ヒルの活動を支える財政的な支援を得る背景にあった。

ヒントンのプラントハンティング活動

ヒントンは、1931年からプラントハンティングを始めていて、1936年からは、それまでの仕事を全てやめフルタイムのプラントハンターとなった。

アーサー・ヒルとの出会いは1931年以降で、彼のアドバイスと顧客としての経済的な裏づけがフルタイムでプラントハンターになるきっかけになったのだろう。

もちろん、アーサー・ヒルのほうにも英国人のプラントハンターを派遣するよりも、現地人を採用したほうが都合がよい事情があったはずで、それは、自国の資源を保護する意識の高まりへの対処があったのだろう。

ヒントンが旅したところは、険しい山岳地帯で山に逃れた山賊が出没するところだが、それよりも困ったことはメキシコの当局だったようだ。

ヒントン父子の顧客は、キューガーデン、大英博物館、チューリッヒ、ジェノバ、ハーバード大学、スミソニアン、ミズリー大学、ニューヨーク植物園などであり、採取した植物標本を送らなければならない。

この当時のメキシコでは、自国の天然資源を守るための輸出規制があり、同一のサンプルを当局に提出する必要があった。

欧米の顧客に送る植物標本に、提出した以外のものが隠されていないかを検閲するためにしばしば封を切られたという。

このような状態では、プラントハンターを送り込んでも以前のような取り放題のことが出来ない。20世紀ともなると植物資源の権利意識が芽生え、プラントハンターの活動が制約され始めた。当然といえば当然なことが始まった。

1937年にヒントンはマラリアにかかり大量の出血をした。出血が止まるまでアイスを食べ続けたというが、正しい治療法ではなく熱を下げる役割を果たしたことは確かだろう。それでもヒントンは、植物探索の旅を止めなかった。この情熱はどこから来ていたのだろう?

第二次世界大戦が始まっていた1941年には、タスコ銀山で働くために1年間植物採取を中止していて、この間に、これまで採取した標本が虫に食われる被害があった。翌年復帰するが1943年に乗っていたトラックの事故で死亡した。

ヒントンの死後、三男のジェームズ・ヒントンがあとを継ぎプラントハンティングと、父の残した標本などを整理したが、重複も多く実際はどれだけ採取したかわかっていない。

また、ヒントンには残された記録があまりない。これだけの人物なのに写真すら残っていない。後世に足跡を残すという考えがなかったのだろう。科学者の家系でありながら学者的でないところが最後に近いプラントハンターなのだろう。

ただ、数多くのサルビアも採取しているので、未発表のサルビアとの出会いが楽しみだ。

ヒントン(Hinton,George Boole 1882-1943)がプラントハンターになるきっかけは、キューガーデンの園長アーサー・ヒル(Sir Arthur William Hill 1875-1941)から誘われたところから始まる。

いつどこで知りあったかわからなかったが、アーサー・ヒルのキャリアから“類は類を呼ぶ”という感じがする。

アーサー・ヒルとの接点

(写真)アーサー・ヒル

(出典)National Library of New Zealand

ヒントンより7才年長のヒルは、彼が32歳のときの1907年に、デイビッド・プレイン卿(Sir David Prain 1857–1944)の下で副園長としてキューガーデンに勤めるようになり、1922年から1941年にキューガーデンのゴルフコースで落馬して死亡するまでプレインの跡を継ぎ園長を務めた。

キューガーデンに務める前は彼自身も探検旅行をしており、1900年にアイスランドの探検、1903年には、ペール・ボリビアのアンデス山脈探検をし、ここで生涯のテーマとなるクッション植物にめぐり合った。

(写真)cushion plants

(出典)flickr.com

この気になる“クッション植物”だが、北極や山岳地帯のような、冷たくて、乾燥していて、風が強い地域では、水分と栄養分が少ないため、この厳しい環境に適応するために地中深く根を張り、ゆっくりと成長するのでクッションのように地面にへばりつく形態を生み出した。

植物学的にフロンティア領域なのだろうが、アイスランド、アンデス山中を探検しただけのことはある。

彼がキューガーデンの歴史の中で特筆されるのは、キューガーデンを核として大英帝国の植民地にある植物園とのネットワークを強化し、経済的・商業的に価値ある植物を採取して、適切な植物園で育てて、プランテーションを構築していくという施策を推進したことだろう。

そのために海外にキューガーデンのスタッフをプラントハンターとして数多く派遣することも行った。彼自身オーストラリア、ニュージーランド、マレー半島、ローデシア、東アフリカ、インド、カリブ海の諸島を訪問した。

この施策を実行するためには資金的な裏づけが必要となるが、1926年に設立された大英帝国マーケティング委員会が多額の財政的な支援をしたので、お金を持ってきた園長はエライということになっている。

帝国マーケティング委員会を説得するには、実績・実例が必要だが、フッカー(Sir Hooker,Joseph Dalton 1817 –1911)がキューガーデンの園長だった1865-1885年の時代に目覚しい実績が上がった。

その代表的なのが1876年にブラジル、アマゾン川流域のSantarémからゴムの木(Hevea brasiliensis)の種70,000粒を採取してキューガーデンに送ったウイッカム(Sir Wickham ,Henry Alexander 1846 –1928)だった。

(写真)Sir Wickham ,Henry Alexander

(出典)bouncing-balls.com

この種子はキューガーデンで栽培され、芽が出た苗木をスリランカ、マレーシア、バタビア、アフリカなどの植民地に送り、ブラジルを上回るゴムの生産をするまでの大成功をもたらした。

この当時は、ブラジルの法律として採取・輸出は禁じられていなかったので合法ではあったが、後日ブラジルからはバイオ・パイレーツ(生物盗賊bio-pirate)と非難され、一方の英国からはナイト(Sir)の称号が与えられた。

この他にも、バーム油をつくるアフリカのアブラヤシ、エチオピアからのコーヒー、コロンビア、エクアドルからのカカオ、中国からの大豆、東南アジアからのサトウキビなど現代生活を支える経済的にも重要な植物が採取され大量に栽培された。

これが、アーサー・ヒルの活動を支える財政的な支援を得る背景にあった。

ヒントンのプラントハンティング活動

ヒントンは、1931年からプラントハンティングを始めていて、1936年からは、それまでの仕事を全てやめフルタイムのプラントハンターとなった。

アーサー・ヒルとの出会いは1931年以降で、彼のアドバイスと顧客としての経済的な裏づけがフルタイムでプラントハンターになるきっかけになったのだろう。

もちろん、アーサー・ヒルのほうにも英国人のプラントハンターを派遣するよりも、現地人を採用したほうが都合がよい事情があったはずで、それは、自国の資源を保護する意識の高まりへの対処があったのだろう。

ヒントンが旅したところは、険しい山岳地帯で山に逃れた山賊が出没するところだが、それよりも困ったことはメキシコの当局だったようだ。

ヒントン父子の顧客は、キューガーデン、大英博物館、チューリッヒ、ジェノバ、ハーバード大学、スミソニアン、ミズリー大学、ニューヨーク植物園などであり、採取した植物標本を送らなければならない。

この当時のメキシコでは、自国の天然資源を守るための輸出規制があり、同一のサンプルを当局に提出する必要があった。

欧米の顧客に送る植物標本に、提出した以外のものが隠されていないかを検閲するためにしばしば封を切られたという。

このような状態では、プラントハンターを送り込んでも以前のような取り放題のことが出来ない。20世紀ともなると植物資源の権利意識が芽生え、プラントハンターの活動が制約され始めた。当然といえば当然なことが始まった。

1937年にヒントンはマラリアにかかり大量の出血をした。出血が止まるまでアイスを食べ続けたというが、正しい治療法ではなく熱を下げる役割を果たしたことは確かだろう。それでもヒントンは、植物探索の旅を止めなかった。この情熱はどこから来ていたのだろう?

第二次世界大戦が始まっていた1941年には、タスコ銀山で働くために1年間植物採取を中止していて、この間に、これまで採取した標本が虫に食われる被害があった。翌年復帰するが1943年に乗っていたトラックの事故で死亡した。

ヒントンの死後、三男のジェームズ・ヒントンがあとを継ぎプラントハンティングと、父の残した標本などを整理したが、重複も多く実際はどれだけ採取したかわかっていない。

また、ヒントンには残された記録があまりない。これだけの人物なのに写真すら残っていない。後世に足跡を残すという考えがなかったのだろう。科学者の家系でありながら学者的でないところが最後に近いプラントハンターなのだろう。

ただ、数多くのサルビアも採取しているので、未発表のサルビアとの出会いが楽しみだ。