先日のマルガリータ 『私たちには物語がある』角田光代で気になった本のひとつ、『二人乗り』平田俊子、

あらすじも愉快だったが、平田俊子の文体、構成力に目を開かされた。

巻末の筆者略歴をあらためて、詩人・劇作家・小説家 に納得した。

何事も日常に寄り添う方向で、軽やかなほろ苦さとユーモア感ある文体を手本にしたいと思った。

≪参考≫

『二人乗り』 いくつになっても恋愛にあがくのだ[評者]角田光代(作家)

三十代になったら恋愛の悩みなんかないんだろうと、二十代のころは思っていたのだが、三十代に突入するやいなや、以前に負けない恋愛の悩みに襲われた。現在三十代の私は、四十代になったらよもや恋愛のことなんかで悩まないだろうと、あいかわらず思っているのだが、三編の小説から成る本書を読み、そんなことあるはずないか、と笑いたくなった。

~

見事にみんなあがいている。恋愛に足を取られている。本書が描く彼らの恋愛は、しかし美化されてもおらずかといってどろどろしてもおらず、もっと日常に寄り添った何かである。台所のにおいとか袋入りのあんぱんとか、仏壇に供えた花とかやかましく時刻を知らせる壊れた時計とかと同列に、人の暮らす場所にあるもの。決して絵にならず、美しくもないが、しかし彼らがあがく姿は、フライパンやアイロンがあるべき場所に常にある、そんな安心感を与えてくれる。

前作『ピアノ・サンド』と同様に、平田作品には、軽やかなほろ苦さと、独特のユーモアがある。

坂道では足を踏ん張る。下り坂では風を切る。荷台に座ったときは前の人にしがみつく。ときどきバランスを崩してよろける。人とともに生きていくのは、不器用に自転車を漕(こ)ぎつづけるようなことなのかもしれない。

あらすじも愉快だったが、平田俊子の文体、構成力に目を開かされた。

巻末の筆者略歴をあらためて、詩人・劇作家・小説家 に納得した。

何事も日常に寄り添う方向で、軽やかなほろ苦さとユーモア感ある文体を手本にしたいと思った。

≪参考≫

『二人乗り』 いくつになっても恋愛にあがくのだ[評者]角田光代(作家)

三十代になったら恋愛の悩みなんかないんだろうと、二十代のころは思っていたのだが、三十代に突入するやいなや、以前に負けない恋愛の悩みに襲われた。現在三十代の私は、四十代になったらよもや恋愛のことなんかで悩まないだろうと、あいかわらず思っているのだが、三編の小説から成る本書を読み、そんなことあるはずないか、と笑いたくなった。

~

見事にみんなあがいている。恋愛に足を取られている。本書が描く彼らの恋愛は、しかし美化されてもおらずかといってどろどろしてもおらず、もっと日常に寄り添った何かである。台所のにおいとか袋入りのあんぱんとか、仏壇に供えた花とかやかましく時刻を知らせる壊れた時計とかと同列に、人の暮らす場所にあるもの。決して絵にならず、美しくもないが、しかし彼らがあがく姿は、フライパンやアイロンがあるべき場所に常にある、そんな安心感を与えてくれる。

前作『ピアノ・サンド』と同様に、平田作品には、軽やかなほろ苦さと、独特のユーモアがある。

坂道では足を踏ん張る。下り坂では風を切る。荷台に座ったときは前の人にしがみつく。ときどきバランスを崩してよろける。人とともに生きていくのは、不器用に自転車を漕(こ)ぎつづけるようなことなのかもしれない。

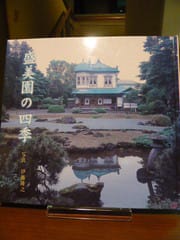

ロダン美術館

ロダン美術館

て復活、

て復活、 通いの成果で、体形が変化しているのか?気持ちが若返ったか、成熟(老化

通いの成果で、体形が変化しているのか?気持ちが若返ったか、成熟(老化 )したか?

)したか?

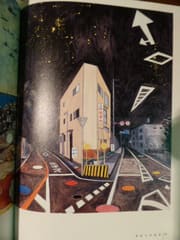

4回、美術館、映画館、スカイツリー、友人と会食

4回、美術館、映画館、スカイツリー、友人と会食

、と出歩く合間に、

、と出歩く合間に、 、と、その合間に~

、と、その合間に~ の用意?)で、おもしろかったのが、

の用意?)で、おもしろかったのが、

されたことでしょう。

されたことでしょう。

パリ・ヒルトンでパソコンに向かうマルガリータ

パリ・ヒルトンでパソコンに向かうマルガリータ

バルト3国

バルト3国 現ポーランド

現ポーランド

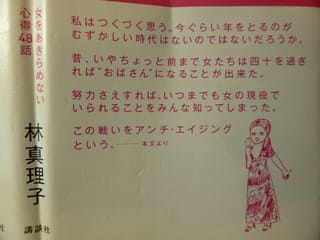

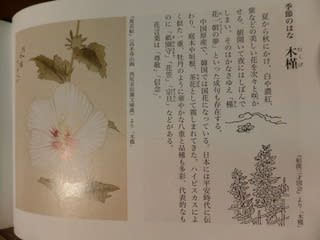

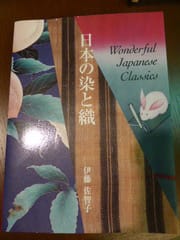

多岐にわたる内容、作品紹介も多く、知の宝庫のような本です。

多岐にわたる内容、作品紹介も多く、知の宝庫のような本です。