新暦の、およそ4月9日~13日ごろの今の時期は

旧暦では清明のもう次候;

「鴻雁北へかえる(がんきたへかえる)」

です。

またまた飛ばしてしまったふたつの時候…

春分の末候は

「雷乃声を発す(かみなりこえをはっす)」

…春の訪れを告げる雷が鳴りはじめるころ

清明の初候は

「玄鳥至る(つばめきたる)」

…海を渡って、つばめが南からやってくるころ

でした。

清明とは、

すべてのものが清らかで生き生きとするころのこと。

若葉が萌え、花が咲き、鳥が歌い舞う、

生命が輝く季節の到来です。

鴻雁北へかえる とは、

日が暖かくなり、雁が北へ帰っていくころ。

夏場はシベリアへ、秋にはまた日本へ渡ってくるのですね。

3月も半ば過ぎになってから、

ようやく咲き初めてくれた白いハルサザンカは、

その後次々と、蕾のほぼ全部が花ひらきました。

咲いたあとは、1週間ほどで散ってゆきます。

花びらがバラバラと散っていることもあれば、

花ごと落ちていることも。

散りかたで、またまた

サザンカなの?ツバキなの?

と悩ませるコ;;

サザンカだ、ということにしていますが^^;

こちらは、通勤途中の信号待ちで出会うオトメツバキ(たぶん)。

色も咲いたかたちも可愛らしい。。。

4月初めに撮ったものです。

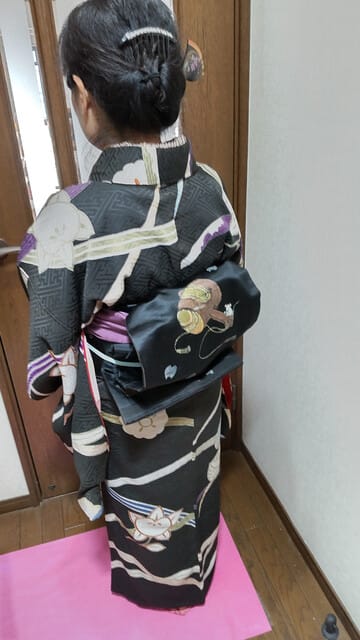

着物でお花見のオフ会に行けなかった私のために??

(この日も雨で。。。)

お仲間さんたちが計画してくれた再びのお花見日は、

またまた雨予報。

各々の都合もあり、集まれる日が他になく

雨ならお花見弁当ランチ会ということで~

となっていました。

当日には「警報級の大雨」予報まで出て;;

しかし、

オフ会にも行けず、3月はおけいこにも出られず

長らく着物を着られずにいた私はウズウズしておりまして、

雨ニモマケズ着付け強行。

(何もこんな日にわざわざ…アホです^^;)

思ったとおり、こんなことをするのは私だけでした。

でも、どうしてもこの春のうちに着たかった着物なんだもん。

母が選ぶにしては珍しい緑色。

着ている姿も、写真も、見たことがありません。

晩年、母自身までが

「こんな着物持っていたかしら~」

などと言っていましたが。。。

出かける直前、レインコートを着るために

裾を上げようとしたとき、

しつけ糸がついたままなのに初めて気づきました。

母も着たことがないままだったんだ。。。

雨ニモマケズ、五十肩の痛みニモマケズ、

がんばりました。

ゆがんだ帯も、これが精いっぱいで、

私にしたら上出来なんです~;;

ずっと眠っていたこの着物…

ウン十年目にして、初めて袖を通すことができてよかったです。

ホントはもうちょっとかわいいし、

表情もあるのですが。。。

数か月ごとに予約して短時間でしていただく、

無麻酔デンタルケア(歯石除去)の帰り道。

ストレスと疲れで、はよ帰りたい。。。の気分かな;

帰り道の線路沿いには、違う種類の桜がいくつも植えられています。

あざやかな色の寒桜とりん。

この週末はお天気もよく、お花見びよりでしたね。

夫と一緒に、カートに乗せたりんを連れて、ご近所の公園にも行けました。

公園内ではゆっくり、りんもがんばって歩きました。

一緒に過ごせる今の毎日が、恵みです。

お花見日雨に降られてランチ会 さくら