みなさん、とくに寒冷地のみなさん、玄関土間は広く計画しましょうね。

わが家では、当初は広く取れていて、

「家としての使い心地」がとってもよかったものでしたが、

やむなく床面積を増築したときに、玄関がぐっと狭くなってしまいました。

かえすがえすも、残念でなりません。

いまは家族が暮らしているだけなので、なんとかできてはいますが、

それでも玄関の狭さからくる「家全体の窮屈感」は言葉にできない部分。

なんといったらいいのか、

入り口の狭いトンネルだと入ってくるのに気を使う。

とか、高速道路で、出入りに気を使うパーキングなんて、

もしあったら、誰も停まらないのじゃないかという感じ。

どうもそんな印象に近い。

出入りがゆったりしているのと、そうでないのとでは、

長い人生の時間の中で、大きな心理的違いが表れるのではないか、と思います。

で、毎日「帰ってくる」建物である家には、

そういう意味での安心感が欠かせないと思うのです。

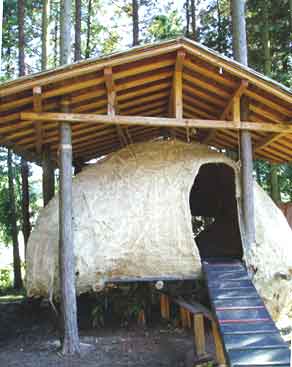

写真は弘前の古い街並みの中の住宅。

間口が狭く、奥行きが長い敷地を表すように

長いエントランス空間が実現しています。

ちょうど、長い敷地の中間くらいに玄関を持ってきているのですね。

ですから、長い半外部的な通路空間を通って玄関にたどりつく。

そんな空間を壁・天井とも板張りで仕上げていました。

こういう木の質感って、肌触りがあって、

ひとのこころに潤いを感じさせてくれる。

床はコンクリートの土間なので、気を使わず、

大きくて、どっしりとした「家に帰ってきた安心感」を増幅してくれる。

で、写真左の引き戸を通って、2階の生活空間に至る。

そういうシチュエーションを仕掛けてあるのですね。

こういう「公私の別」を心理的にハッキリ認識させる空間の用、って見えにくい。

少なくとも平面図的には、意味のない広い空間になってしまう。

公団住宅的な○LDK思想から、まっさきに排除された空間だと思うのです。

しかし、毎日の暮らしの中で、こういう「心配り」の部分こそ、

家というものの本質を表してもいると思います。

ぜひ、可能な限り、広い玄関土間計画を。